【摘要】在“双碳”背景下, 研究绿色金融能否增强企业韧性对实现经济可持续发展至关重要。本文以2017年绿色金融改革创新试验区的设立为准自然实验, 运用双重差分模型实证检验试点政策对企业韧性的影响, 并从企业动态能力视角提出绿色金融政策增强企业韧性的路径。研究发现, 绿色金融改革创新试验区的设立显著增强了企业韧性, 具体表现为缓解企业资金约束、 促进银企关系和改善资源配置。异质性分析发现, 绿色金融改革创新试验区的政策效应在非国有企业、 重污染企业以及属地市场化水平较高的地区对企业韧性的促进作用更加显著。

【关键词】绿色金融改革创新试验区;企业韧性;动态能力;双重差分模型

【中图分类号】 F832" " "【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)03-0108-6

一、 引言

近年来, 全球极端气候的频发促使国际社会越发关注环境问题带来的严峻挑战, 人们对可持续发展理念已逐渐达成共识, 绿色发展深入人心。企业作为经济社会中最重要的市场主体, 与国家经济发展息息相关, 企业若不具备韧性, 就会在“灰犀牛”和“黑天鹅”事件面前不堪一击, 实现经济可持续发展便成为“无源之水, 无本之木”(张强等,2023)。韧性有助于企业识别并应对不确定环境带来的机遇与挑战, 进而帮助其从极端事件或灾难中快速恢复并借机实现可持续发展(李平和竺家哲,2021), 这也成为了企业在应对多元逆境、 危机情境中不可或缺的特性。然而, 企业韧性是一个情境化概念, 在不同的制度环境中, 企业也将呈现出不同的韧性特征(吕文栋等, 2019)。因此, 在中国独特制度情境下如何增强本土企业韧性成为了亟待解决的现实问题。

自“双碳”目标提出以来, 我国各级政府十分重视利用经济政策引导资金流向生态保护等绿色领域。2017年6月, 国务院常务会议决定在五省八地设立绿色金融改革创新试验区, 该试点政策的出台旨在通过各类金融工具的创新引导市场主体将资源配置到绿色环保项目, 为企业绿色发展提供资金支持和风险分散, 最终实现经济与环境的双赢。我国绿色金融发展正处于大有可为的机遇期, 企业既是绿色金融发展的关键行动者, 也是绿色金融的直接影响者, 企业与动态环境正处于共同演进、 相互作用的状态中。在此背景下, 开展中国本土企业韧性研究以及打开机制的“黑箱”具有重要的现实意义。

理论上, 绿色金融政策可能会通过以下方面影响企业韧性: 一方面, 绿色金融政策作为一种结构性金融政策, 为企业能源结构转型和产业结构优化升级提供风险保障和资金支持。绿色金融可以通过融资渠道的增加与融资规模的扩大以及给予贴息奖补、 税收减免等措施, 提升资金获取的便利性(王艳丽等,2021;黄秀路等,2023)。同时, 绿色金融也离不开银行等金融机构的积极响应与支持。银行等金融机构承担着绿色项目的资金融通与分配, 良好的银企关系不仅可以降低双方的信息不对称, 还有助于提高企业的投资效率以及促进企业社会责任的履行(赵亚雄等,2023)。另一方面, 绿色金融政策作为一种环境规制政策, 通过设定环境标准对企业的资源配置和经营行为施加监管约束, 确保企业活动符合可持续发展要求(Huang等,2023)。在环境准入门槛和信贷配额管制的双重约束下, 绿色金融政策能够通过内部化环境成本, 促使企业使用清洁能源、 购置治污设备等, 倒逼企业转型升级, 从而实现企业资源在不同资本要素间的重新分配(陆菁等,2021;张小可和葛晶,2021)。

那么, 绿色金融的政策效应能否增强企业韧性?影响的微观机制有哪些以及异质性特征是否存在显著的非对称影响?以上问题尚未得到有效论证。基于此, 本文以2013 ~ 2022年我国沪深A股上市公司为样本, 将绿色金融改革创新试验区的设立作为一项准自然实验, 运用双重差分模型评估绿色金融政策能否对企业韧性发挥政策激励效应。同时, 从企业动态能力视角深度剖析企业能否借助绿色金融发展的浪潮来增强自身韧性, 以适应动荡的外部环境和拓展新的发展空间。

与以往研究相比, 本文可能的边际贡献在于: 第一, 与已有研究相比, 韧性的主体效应更有助于企业应对外部突发事件、 “转危为安”, 从根本上推动企业实现可持续发展。本文从韧性的角度研究绿色金融政策对企业的影响, 为试点政策对微观企业的影响提供了新的关系佐证。第二, 从企业动态能力视角, 整合了企业韧性构建的内在机理。已有研究大多关注于匹配视角下的企业韧性, 强调企业是韧性的单一作用主体, 忽略了企业与环境互动的重要性。为防止企业韧性的机制研究与现实环境变化脱节, 本文重视企业与环境之间的互动, 从企业动态能力视角探究绿色金融政策影响企业韧性的内在渠道, 即资金约束、 银企关系和资源配置。第三, 探讨了企业韧性在不同维度上的异质性。企业韧性是一个情境化概念, 已有研究忽视了微观主体的异质性, 这可能造成其作用效果的偏差, 加之缺乏市场层面的经验证据, 为探讨绿色金融政策对企业韧性的影响留下了空间。本文研究了异质性特征下, 绿色金融对企业韧性所产生的政策效应是否有所不同, 为该试点政策因地制宜、 因企制宜地稳步推进提供经验证据。

二、 假设的提出

在各国竞相探索经济可持续发展的背景下, 发展绿色金融已经成为全球共识。绿色金融在我国起步较晚, 直到2007年原国家环保总局等共同发布了《关于落实环境保护政策法规防范信贷风险的意见》, 绿色金融的理念才开始受到广泛关注。随后, 为了规范金融业的行为, 原中国银行保险监督管理委员会等部门陆续颁布了一系列相关政策, 绿色金融得到迅速发展。2017年6月, 中国人民银行等七部门联合印发了《浙江省湖州市、衢州市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》《广东省广州市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》等五份文件, 五省八地设立绿色金融改革创新试验区的总体方案出台, 这标志着我国绿色金融发展进入了全新探索与实践的新阶段。与其他政策相比, 该试点政策明确界定了政策的执行对象, 可以很大程度上避免因政策作用对象识别错误而可能导致的估计偏差。2019年和2022年又增设甘肃和重庆作为第二、 第三批试验区, 试验区的陆续扩容彰显了我国利用新型金融工具支持经济高质量发展和实现“双碳”目标的决心。

1. 绿色金融政策与企业韧性。目前, 基于静态能力视角, 有关韧性的概念大多侧重于三种观点: 一是危机前的风险预防和承载能力(张秀娥和滕欣宇,2021); 二是危机中抵御外部风险的能力(Hillmann等,2020); 三是危机后从中吸取教训和恢复改进的能力(李平和竺家哲,2021)。此外, 基于动态过程视角, 韧性被认为是企业具备的一种连续属性, 通过自身能力与环境互动, 既是确保企业稳定生存并不断改善绩效与获取竞争优势的关键因素, 也是在逆境前后不断发展其适应性的动态能力(王国红等,2024;Barasa等,2018)。无论是秉持“能力论”还是“过程论”, 总体来看企业韧性应包括两个维度: 风险承载能力和持续发展能力。

绿色金融政策兼具传统金融和环境规制双重功能, 既是对传统金融功能的深化, 又是对传统环境规制的重要延伸与创新。基于传统金融功能的视角, 绿色金融政策发挥着财政资金的支持与引导作用。一方面, 绿色信贷、 绿色债券等金融工具在试验区内得到快速发展, 为企业提供了多元化的资金来源渠道, 绿色信贷规模的扩大可以为企业摆脱金融资源约束提供助力(周肖肖等,2023), 进而提高企业的风险承载能力。另一方面, 政府环保补贴对企业投资具有“认证效应”, 分担着企业的经营与信贷风险(王玉林和周亚虹,2023), 这种隐性担保也将发挥信息甄别的作用, 减轻资本市场与企业之间因信息不对称等外界干预因素扰动而产生的金融摩擦(洪祥骏等,2023), 使得受到补贴的企业更能获得资本市场资金的青睐, 从而提高企业的风险承载能力。

基于环境规制功能的视角, 绿色金融政策作为一种特殊的环境规制手段, 将通过环境成本内部化为企业带来技术革新的动力。企业在不稳定的市场环境中打破技术路径依赖, 通过绿色创新实现成本补偿(王玉林和周亚虹,2023), 不仅有助于企业有效平滑外部冲击所产生的负面影响、 增强企业对环境变化和市场风险的承载能力, 而且可以借助创新技术成果扩大其自身的核心竞争优势, 使得企业能保持长期可持续发展。绿色金融政策的环境规制功能也体现在信息传递方面, 其政策信号的穿透效应能够不断外溢至市场, 引起社会公众对企业环境治理行为的实时监督。企业通过对内部资源配置进行动态调整(曹红军和赵剑波,2008), 积极地履行社会责任, 有助于实现长期稳定发展。由此, 本文提出如下假设:

H1: 绿色金融改革创新试验区的设立有助于增强企业韧性, 具体可以表现为风险承载和持续发展能力。

2. 企业动态能力与企业韧性。动态能力理论认为, 没有一种固定的战略或资源配置方式能够帮助企业一劳永逸地实现长期生存和发展(Ferreras-Méndez等,2016), 对关键战略资源的配置进行动态调整与优化是企业增强环境适应性的重要途径。企业韧性更多地体现为一种长期行为和管理实践的积累与转化, 对企业关键资源进行优化配置, 提高环境适应性, 这也与其动态能力所具备的关键特征相对应(张秀娥和滕欣宇,2021)。提升企业韧性的关键是在面临经济危机时, 企业可以借助自身的动态能力快速地实现“资源获取—关系捆绑—资源配置”这一循环反复的过程(曹红军和赵剑波,2008)。因此, 绿色金融政策增强企业韧性可能体现在以下路径:

(1) 从资金获取角度, 绿色金融改革创新试验区的设立为企业获取绿色资本提供了便利, 拓展了资金获取的渠道, 为企业摆脱融资约束提供助力(陈国进等,2021)。在绿色金融改革创新试验区内, 政府结合区域经济特征, 积极出台相关的财政激励政策切实减轻市场主体的负担, 有助于分散企业的融资风险以及减轻企业可能因创新失败而承担的经济损失(陆菁等,2021), 进而增强企业韧性。此外, 政府对企业的财政资金支持不仅提高了企业绿色资金的可得性, 同时其“认证效应”能够向外界传递利好信号, 撬动更多的金融资本使其投向企业的绿色发展中, 为企业提供多元化的资金来源渠道(周肖肖等,2023), 进而增强企业韧性。

(2) 从关系捆绑角度, 绿色金融改革创新试验区的设立提供了良好的制度环境, 有助于试验区内企业构建良好的社会网络关系, 促进银企关系保持长期稳定。绿色金融政策营造了公开透明的市场环境, 对于银行与企业建立健康发展的战略合作关系具有显著的促进作用。基于资源依赖理论, 一方面, 银企关系通过资金效应为企业提供更加便利的信贷配给途径, 减少借贷合同的缔约成本, 简化贷款审批流程(杨玉龙等,2020), 提升企业信贷资金的可得性。同时资金效应会促进风险共担, 银行也将对企业低效投资及时纠偏, 提升企业对风险与机会的反应灵敏程度(翟胜宝等,2014), 从而增强企业韧性。另一方面, 银企关系通过治理效应发挥信息甄别作用, 弥补事前、 事中和事后因信息不对称而导致的监督不足等问题(王嘉鑫等,2023), 减少企业内部管理松弛, 帮助企业提高其在感知环境、 风险识别与控制方面的能力, 推动企业金融资源配置的绿色化和实体化(翟胜宝等,2014), 进而增强企业韧性。

(3) 从资源配置角度, 绿色金融改革创新试验区的设立能引导企业的资本投入方向, 实现资源在资产、 人力和创新投入等方面的重新编排。从资产投入来看, 稳固的资产和生产要素的积累是企业动态能力的基石, 在危机来临时形成缓冲, 帮助企业稳定运行(王国红等,2024); 在危机后也能帮助企业提高资源利用效率, 降低生产成本(王艳丽等,2021), 进而增强企业韧性。从人力投入来看, 企业动态能力的形成是一个获取新知识、 开发新方案的能力积累和学习改进的过程, 加大人力资本的投入有助于提高员工忠诚度, 使企业快速感知机遇, 进而增强企业韧性。从创新投入来看, 技术不仅是企业动态能力的核心要素, 更是驱动企业开拓全新利润增长点的关键资源。企业能够通过技术创新打破对既有资源和技术路径的依赖, 实现自身核心竞争力的显著提升(吕文栋等,2019)。这将不仅有助于平滑外部冲击对企业绩效的影响, 保持业绩的稳定性与高增长态势, 还能利用外部风险挑战引发自身变革性活动, 最终形成超额收益, 进而增强企业韧性。

H2: 绿色金融改革创新试验区的设立有助于企业动态能力的调整, 从而增强企业韧性。

三、 研究设计

1. 数据来源与处理。本文选取2013 ~ 2022年我国沪深A股上市公司为研究样本。其中, 企业绿色专利数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS), 其他数据来自国泰安(CSMAR)数据库。为保证数据的准确性与可靠性, 对数据进行了以下处理: 剔除ST、 ∗ST类公司; 剔除数据严重缺失的样本; 剔除资产负债率异常的样本。为避免极端值影响, 本文对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理, 最终得到28276个观测值。

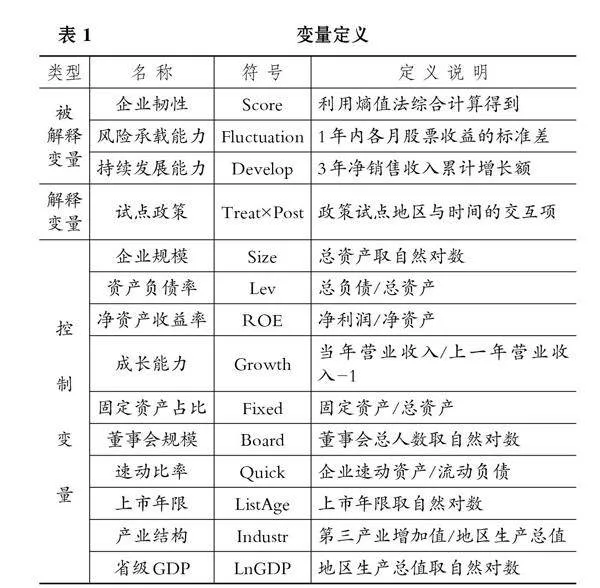

2. 变量选取。

(1) 被解释变量。借鉴Lv(2019)等的研究, 本文从风险承载能力(Fluctuation)和持续发展能力(Develop)两个维度测量企业韧性。风险承载反映企业韧性的绩效保障能力, 采用1年内各月股票收益的标准差进行衡量, 股票收益的波动越小, 其风险承载能力越高; 持续发展反映企业韧性的绩效提升能力, 采用3年净销售收入累计增长额进行衡量。最后, 利用熵值法综合计算得到企业韧性(Score)。

(2) 解释变量。Treati×Postt代表试点政策的虚拟变量。其中: Treati为分组虚拟变量, 按照绿色金融改革创新试验区的设立情况, 企业注册地址位于绿色金融改革创新试验区内, 该变量取值为1, 否则取值为0; Postt为时间虚拟变量, 试点开展当年及以后年份取值为1, 否则取值为0。

(3) 控制变量。参考赵亚雄等(2023)的做法, 本文引入一系列企业和省级层面的控制变量, 具体变量定义如表1所示。

3. 模型构建。本文设定如下回归模型:

Scoreit=α+βTreati×Postt+δControlsit+Firmi+Yeart+εit

其中: i和t分别代表企业和年份; Scoreit代表企业韧性; Treati为分组虚拟变量; Postt为时间虚拟变量; Controlsit代表控制变量组; Firmi和Yeart分别表示个体和年份固定效应; εit为随机误差项。

四、 实证结果及分析

1. 描述性统计。表2为主要变量的描述性统计结果。其中, 企业韧性(Score)的最大值为9.938, 最小值为0.560, 标准差为0.476, 表明企业间的韧性存在差异, 部分企业的韧性亟待加强。此外, 风险承载能力(Fluctuation)的均值为0.132, 标准差为0.083, 表明企业间的风险承载能力差异较小, 大多企业容易受到外部市场的影响导致股票收益波动, 风险承载能力较弱。持续发展能力(Develop)的均值为0.154, 标准差为3.525, 表明企业间的持续发展能力存在显著差异, 最小值为-0.324, 近三年的财务数据代表了企业可能在未来无法实现可持续发展。其余控制变量的结果与已有研究基本一致。

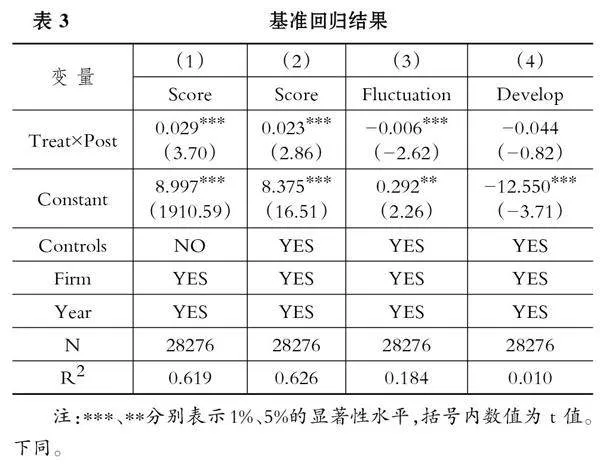

2. 基准回归结果。绿色金融改革创新试验区对企业韧性的基准回归结果如表3列(1)和列(2)所示, Treat×Post的回归系数显著为正, 表明绿色金融改革创新试验区显著增强了企业韧性, H1得证。同时, 本文引入企业短期财务波动和长期绩效增长两个分指标再次进行回归, 列(3)和列(4)的结果表明, 绿色金融改革创新试验区的设立对企业韧性的提高具体表现为缓解企业财务波动这一分项指标, 但未能通过促进企业长期绩效增长这一分项指标。可能的原因在于, 绿色金融的政策效果存在滞后性, 试验区内的企业可能受益于外源资金渠道的拓展和资金取得的便利性, 短期内缓解了企业的财务波动, 但从资金获取、 配置到转化产出为长期绩效增长可能需要较长时间。此外, 绿色金融政策目前处于“先试先行”阶段, 其政策设计与执行的有效性很大程度上将影响企业战略行为。如果政策设计缺乏针对性, 或者执行过程中存在信息不对称、 监管不力等问题, 都可能导致政策效果大打折扣, 无法有效促进企业长期绩效的增长。

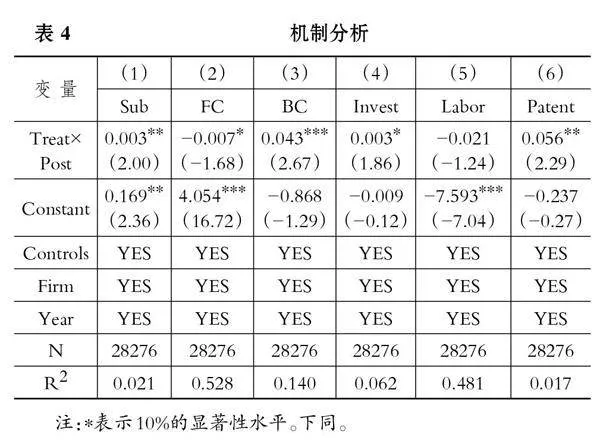

3. 机制分析。

(1) 资金约束。绿色金融改革创新试验区的设立为企业提供了多元化的绿色资金渠道, 加大了对企业绿色发展和环保投资的资金支持力度, 可缓解企业的资金约束, 促进企业实现可持续发展和资金的绿色配置, 从而增强企业韧性。首先, 以企业当年获取的政府环保补助与总资产的比值衡量政府环保补助(Sub), 结果如表4列(1)所示, 回归系数显著为正, 即相比非试点地区, 试点政策的出台有利于试点地区企业获得政府环保补助。其次, 采用融资约束指数衡量融资约束(FC), 结果如列(2)所示, 回归系数显著为负, 即相比非试点地区而言, 试点政策的出台有效地缓解了试验区内企业的融资约束问题。

(2) 银企关系。绿色金融改革创新试验区的设立加强了财政、 环保和金融等相关部门之间的联动, 并采取建立绿色金融分析监测预警机制等多项举措, 防范“假绿”企业骗取经济资源, 为市场主体营造了公开透明的营商环境。银企之间长期稳定关系的建立, 不仅可以提高企业资金优化的整合能力和投资战略的调整能力, 助力可持续发展的实现, 还有利于企业在面对危机事件时, 通过财务的稳健性来提高其风险承载和危机应对能力, 进而增强企业韧性。本文参考翟胜宝等(2014)的做法: 若企业存在以下三种情形中的任意一种, 即聘任具有银行背景的人员担任高管、 企业持有银行的股份以及银行持有企业的股份, 则表示具有银企关系(BC)。结果如表4列(3)所示, 回归系数显著为正, 说明相比非试点地区, 试点政策的出台有利于促进银企关系。

(3) 资源配置。由于该试点政策兼备传统金融和环境规制双重属性, 其设立的初衷是缓解资金约束及解决金融资源的错配问题, 并通过“环境门槛”的设置引导更多的金融资源投入到绿色行业和绿色项目中去, 从而起到优化企业内部资源配置的作用, 最终实现环境治理与企业创新发展的双重目标。本文借鉴张小可和葛晶(2021)的研究, 将资源配置按照要素的流动分为三个方向(资产要素、 人力要素以及技术要素), 探究绿色金融政策如何促进企业韧性的增强。参考肖土盛等(2023)的研究: 采用购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金除以总资产来衡量新增资产要素投入(Invest); 采用员工总人数的自然对数衡量人力要素投入(Labor); 采用企业绿色创新专利申请数量的自然对数衡量技术要素投入(Patent)。回归结果如表4列(4) ~ 列(6)所示, 可见绿色金融政策优化资源配置的途径主要是通过加大企业资产要素和技术要素投入进而增强企业韧性, 但在人力要素方面的作用未被证实。

检验结果明晰了绿色金融政策通过企业动态能力的调整进而增强企业韧性的传导机制, 即绿色金融改革创新试验区的设立通过缓解企业资金约束、 促进银企关系以及优化资源配置进而促进企业韧性的增强, H2得证。

4. 稳健性检验。

(1) 平行趋势检验。对照组和实验组满足平行趋势假设, 是运用双重差分模型的前提条件。本文以2017年试点政策作为一项外生冲击, 进行平行趋势检验。结果显示, 政策实施前不显著、 政策实施后显著, 说明试点政策的实施对企业韧性具有促进作用, 并且这种趋势持续至样本期结束, 基准回归模型的平行趋势假设成立。

(2) PSM-DID法。本文采用PSM法缓解由样本自选择问题可能造成的估计偏误。首先选取企业层面的控制变量作为协变量, 然后采用混合、 逐期、 半径和马氏的匹配方法, 最后基于匹配后的样本进行DID回归。回归系数始终显著为正, 且系数大小与基准回归相差不大。回归结果表明, 在考虑了样本自选择问题后, 绿色金融政策对企业韧性的促进作用依然显著, 验证了回归结果的稳健性。

(3) 政策滞后效应。一般来说, 宏观经济政策的实施效果存在滞后性, 本文将解释变量滞后1期处理。结果显示, 回归系数0.017在5%的水平上显著为正, 表明回归结果依然稳健。

(4) 替换被解释变量。本文借鉴Bernile(2018)等的做法, 选取盈余波动程度衡量企业风险承担水平, 使用经过年度行业调整后的标准差作为企业韧性的替代变量(Risk)。在替换被解释变量后, 回归系数0.007在1%的水平上显著为正, 基准回归结果依然稳健。此外, 还借鉴了周萍和蔺楠(2015)的做法, 选取总资产、 营业收入、 净利润同比增长率等成长能力指标进行标准化处理, 然后取均值得到组织韧性综合值作为企业韧性的替代变量(Resilience)。回归系数0.002在10%的水平上显著为正, 表明回归结果依然稳健。

(5) 调整样本区间。由于2019年底外部环境变化对国内外经济发展均造成了较大的冲击, 本文将2020 ~ 2022年的样本进行剔除后重新进行回归。结果显示, 回归系数0.018在5%的水平上显著为正, 说明在排除外部环境冲击的干扰后, 基准回归结果依然稳健。

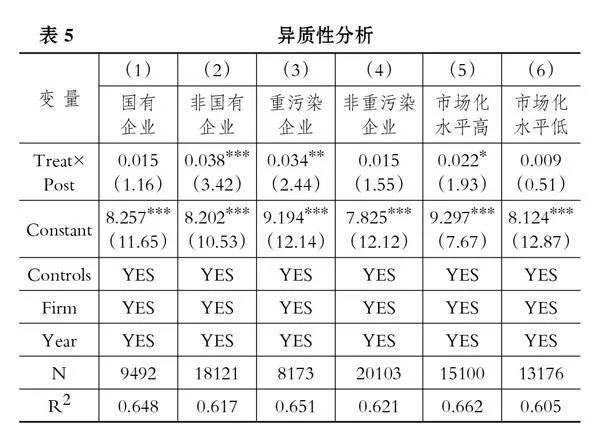

5. 异质性分析。

(1) 产权性质。产权性质不同的企业往往在资源约束、 社会关系等方面存在差异, 这可能会对企业韧性产生异质性影响。根据产权性质, 本文将样本划分为国有企业和非国有企业进行分组回归。表5中列(1)和列(2)的回归结果显示, 试点政策对非国有企业韧性的促进作用更为显著。可能的原因在于, 相较于国有企业, 非国有企业更容易受到政策的冲击, 绿色金融带来的财政资金支持、 税收优惠、 创新驱动和环境监管等多方面积极影响, 能帮助非国有企业更好地应对市场挑战和风险、 获得更多的发展空间和机会, 从而增强企业韧性。

(2) 行业异质性。绿色金融改革创新试验区将环境理念和金融资源进行有机结合, 旨在推动我国生态文明建设的绿色发展, 引导市场主体将金融资源配置到绿色环保项目, 倒逼企业积极参与环境治理和绿色技术创新。因此, 在绿色金融政策下, 重污染企业和非重污染企业对自身韧性获得的边际效益可能有所不同。本文根据所处行业类别分为重污染和非重污染企业进行分组回归。表5中列(3)和列(4)的回归结果显示, 试点政策对重污染企业韧性的促进作用更为显著。可能的原因在于, 重污染企业通常面临更严格的环保要求和更高的环境风险, 绿色金融政策可以提供对环保技术升级、 污染治理和绿色项目等的资金支持, 助力重污染企业进行绿色技术创新和转型, 以满足环境监管和市场需求。这不仅有助于降低企业的经营风险, 还有助于优化资源配置和提高运营效率, 从而增强企业韧性。

(3) 属地市场化水平。我国不同地区资源禀赋、 要素发展水平在市场竞争、 政策环境和创新驱动等方面存在差异, 这将导致企业所面临的挑战和机遇有所不同, 试点政策对企业韧性的作用效果可能存在显著差异。本文使用樊纲的省级市场化相对进程总体评分来衡量属地市场化水平, 探究绿色金融政策是否会因市场各要素发展水平的差异从而对企业韧性产生异质性影响。表5中列(5)和列(6)的回归结果显示, 在市场化水平较高的地区, 试点政策对企业韧性的促进作用更为显著。可能的原因在于, 由于垄断优势的存在, 市场化程度较高的地区其政策环境往往相对较为稳定和透明, 市场各要素的发育程度较高, 企业可以更容易地了解和预测绿色金融政策的变化, 有助于企业保持稳定的发展态势。同时, 市场化程度较高的地区, 其竞争也往往更加激烈, 企业需不断提升自身的核心竞争力以满足市场需求, 从而增强企业韧性。

五、 结论与启示

本文以2013 ~ 2022年我国沪深A股上市公司为研究对象, 将2017年绿色金融改革创新试验区的设立作为准自然实验, 运用双重差分法实证检验绿色金融政策对企业韧性的影响。研究发现, 绿色金融改革创新试验区的设立显著增强了企业韧性。机制检验发现, 绿色金融政策对企业韧性的增强效应主要表现为缓解资金约束、 促进银企关系、 优化资源配置三个方面。异质性分析发现, 绿色金融政策在非国有企业、 重污染企业以及属地市场化水平较高的地区对企业韧性的激励效应将显著增强。基于以上结论, 本文得到以下政策启示:

一是完善绿色金融配套机制, 切实发挥绿色金融的政策效应。研究发现, 试点政策在促进企业韧性方面具有显著的激励效应。下一步, 可充分发挥试点政策的“指挥棒”作用, 在试验区内推出多元化的融资渠道, 强化对企业可持续发展的实质性创新激励, 进一步激发企业的创新活力。同时, 加强企业信息共享平台和信贷评价体系建设, 打破信息壁垒, 提升银行等金融机构对企业的信贷供给意愿, 保障绿色金融发挥韧性提升作用的渠道通畅。

二是关注企业动态能力调整的底层逻辑, 以绿色金融赋能企业变革与资源重组。由于市场主体和金融机构基本遵循利益最大化原则, 对于风险高、 回报慢的绿色创新项目的投资意愿普遍不强。试点政策可以凭借经济资源针对性地引导市场主体重视环境治理问题与节能创新等方面, 把握绿色金融与关键资源调整相结合的有效途径, 在政策推进过程中促进管理层以战略性、 前瞻性的眼光对企业资源配置进行优化, 积极提升企业韧性。

三是因地制宜、 因企制宜, 注重发挥可持续理念、 创新氛围、 市场条件与试点政策的协同作用。作为一项结构性金融政策, 绿色发展的外部性、 长期性决定了试点政策将因市场和企业特征的不同而对韧性提升产生差异性影响。绿色金融的政策激励效应, 离不开市场发展活力与企业绿色发展的重要支撑。因此, 在试点政策有序推进过程中, 政府应当因势利导, 综合考虑企业资金的依赖程度、 所处行业与市场环境等方面的差异, 对企业绿色发展设置差异性“环境门槛”, 逐步引导企业推动在产品、 服务和技术创新等方面的绿色发展, 助力企业持续增强自身韧性。

【 主 要 参 考 文 献 】

曹红军,赵剑波.动态能力如何影响企业绩效──基于中国企业的实证研究[ J].南开管理评论,2008(6):54 ~ 65.

陈国进,丁赛杰,赵向琴等.中国绿色金融政策、融资成本与企业绿色转型——基于央行担保品政策视角[ J].金融研究,2021(12):75 ~ 95.

黄秀路,武宵旭,袁圆等.绿色金融改革的节能效应与机制[ J].中国人口·资源与环境,2023(8):27 ~ 36.

吕文栋,赵杨,韦远.论弹性风险管理——应对不确定情境的组织管理技术[ J].管理世界,2019(9):116 ~ 132.

王玉林,周亚虹.绿色金融发展与企业创新[ J].财经研究,2023(1):49 ~ 62.

肖土盛,董启琛,张明昂等.竞争政策与企业劳动收入份额——基于《反垄断法》实施的准自然实验[ J].中国工业经济,2023(4):117 ~ 135.

翟胜宝,张胜,谢露等.银行关联与企业风险——基于我国上市公司的经验证据[ J].管理世界,2014(4):53 ~ 59.

张小可,葛晶.绿色金融政策的双重资源配置优化效应研究[ J].产业经济研究,2021(6):15 ~ 28.

张秀娥,滕欣宇.组织韧性内涵、维度及测量[ J].科技进步与对策,2021(10):9 ~ 17.

赵亚雄,王修华,刘锦华.绿色金融改革创新试验区效果评估——基于绿色经济效率视角[ J].经济评论,2023(2):122 ~ 138.

周肖肖,贾梦雨,赵鑫.绿色金融助推企业绿色技术创新的演化博弈动态分析和实证研究[ J].中国工业经济,2023(6):43 ~ 61.

Barasa E.,Mbau R.,Gilson L.. What Is Resilience and How Can It Be Nurtured? A Systematic Review of Empirical Literature on Organizational Resilience[ J]. International Journal of Health Policy and Management,2018(6):491 ~ 503.

Huang H.,Mbanyele W.,Wang F., et al.. Nudging corporate environmental responsibility through green finance? Quasi-natural experimental evidence from China[ J]. Journal of Business Research,2023(167):114147.

(责任编辑·校对: 刘钰莹" 许春玲)

【基金项目】国家自然科学基金面上项目“企业集团污染泄漏效应及治理:环境监管空间-权力匹配视角”(项目编号:72374222);国家社会科学基金项目“基于ESG的中国钴供应链成员竞合策略与实现机制研究”(项目编号:24CGL100);湖南社会科学基金重点项目“政府数字化转型的污染减排效应评估及实现机制研究”(项目编号:22ZDB042)