【摘要】本文选取2007 ~ 2022年我国沪深A股上市公司作为样本, 使用双重差分模型研究“一带一路”倡议对企业碳排放的影响。研究结果表明, “一带一路”倡议显著降低了企业的碳排放强度。异质性分析结果发现, “一带一路”倡议在节点城市、 碳排放重点行业和非国有企业中发挥了更为显著的减排作用。渠道检验结果显示, “一带一路”倡议通过推动绿色技术创新、 加快数字化转型和增强环境注意力三个主要的中介路径助力企业降低碳排放强度。经济后果分析结果表明, “一带一路”倡议对企业碳排放强度的影响能够助推企业提升全要素生产率, 实现高质量发展。

【关键词】企业碳排放;“一带一路”倡议;绿色技术创新;数字化转型;全要素生产率

【中图分类号】 F125;F283" " "【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)03-0101-7

一、 引言

近年来, 深化国际合作和绿色低碳发展成为政策关注的着力点, 党的二十届三中全会要求主动对接国际高标准经贸规则, 建设更高水平开放型经济新体制, 同时强调持续深化生态文明体制改革。在这一背景下, 本研究聚焦的问题正是“一带一路”倡议是否有助于企业绿色低碳发展。2013年“一带一路”倡议提出以来, 丝绸之路经济带和海上丝绸之路这两条经济走廊横跨亚欧非三大洲, 连接起东亚经济圈和欧洲经济圈, 覆盖了全球60%以上的人口和30%以上的经济总量。不仅贸易成绩亮眼, “一带一路”倡议的环保成效同样显著。2019年国家发展和改革委员会国际合作中心发布的《“一带一路”绿色发展研究》指出, 我国企业在参与“一带一路”建设期间, “一带一路”绿色标志商品占比不断提高, 高新技术产业产值比重快速增长, “一带一路”园区单位工业增加值能耗逐年降低, 环保设备出口增长率稳中有升。不少研究表明, 企业参与“一带一路”建设后, 在对外直接投资、 绿色技术创新和数字化转型等方面都有不同程度的收获。

“一带一路”倡议为全球的绿色治理提供了宝贵建议和可行方案(Lin等,2019;方恺等,2022), 也对微观企业绿色发展能力提出了新的要求(张旭娜等,2023)。企业作为碳排放主体, 其生产经营不可避免地会受到国内外低碳发展政策的影响(Albrizio等,2017;王森和李金叶,2024)。我国企业在“走出去”的过程中受到了东道国、 区域环保监督机构、 债权人和投资者等利益相关者的监督, 因此, 履行环境责任的能力逐步成为我国企业在国际化发展过程中的核心竞争力。此外, 2023年《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)首次气候行动盘点结果显示, 全球变暖趋势比预期更为快速和严重, 迫切需要采取全局性措施在全球内开展示范转型, 实现2050净零排放目标, 而具有全球性影响的“一带一路”倡议仍将在解决气候问题中发挥中流砥柱的作用。那么, 一个亟需回答的问题是, “一带一路”倡议是否有助于企业取得减排效果?

“一带一路”沿线环境制度成熟的发达国家和生态环境脆弱的发展中国家都会对我国企业施加不同原因、 不同程度的减排压力。除了环境规制和碳交易市场, 是否还存在第三种可能——贸易压力影响企业的碳减排意愿和能力?企业是推动实现“双碳”目标的关键力量, 发展新质生产力、 推动高质量发展, 不仅要着眼于直接的生态政策设计, 也需要关注间接的市场化减排措施, 特别是贸易角度的减排动机。不过, 学界关于贸易动机尤其是对外贸易动机对企业碳排放行为的影响研究还非常有限, 而这正是本文关注的重点。

鉴于此, 本文以2007 ~ 2022年我国沪深A股上市公司数据为研究样本, 以“一带一路”倡议为研究对象, 聚焦“一带一路”倡议对企业碳排放强度的影响机制和作用路径。研究的主要贡献包括: 第一, 为宏观政策影响微观企业提供了全新研究角度。研究以“一带一路”倡议作为宏观经济政策的准自然实验对象, 从多个角度探讨其对微观企业碳排放强度的影响机理, 旨在为“一带一路”倡议带来的低碳经济效应提供有力的证据支撑。第二, 丰富了企业低碳发展相关研究的理论体系。本文从“一带一路”倡议出发, 为低碳发展理论提供新的研究方向, 并进一步分析倡议对企业碳排放强度的影响在不同地区特点、 行业特征和产权性质下是否存在显著异质性。第三, 研究“一带一路”倡议影响企业低碳发展战略的路径机制。“一带一路”倡议的稳步推进既可以通过强化政策支持来推动企业进行绿色技术创新, 又可以畅通要素流动推动企业数字化转型, 通过优化资源配置来缓解技术、 人力和资金的限制, 进而为企业低碳发展提供支持, 还能够施加内外部压力提高企业对环境的关注度, 从而降低企业的碳排放强度。由此明确作用机制, 为政府相关政策制定和企业战略规划提供理论依据。

二、 理论分析与研究假说

碳排放是经济社会发展的必然产物, 在以经济增长速度为目标的经济发展模式下, 经济体碳排放总量已远远超出了环境承载能力(Singhania和Saini,2021), 日益严峻的气候问题给人类社会带来巨大损失。随着《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》和《巴黎协定》等国际性公约和文件的出台生效, 应对气候变化已成为全球共识, 以低能耗、 低物耗、 低排放、 低污染为特征的低碳经济是未来经济发展方式的新选择(Lee和 Chang,2008)。我国于1998年5月签署《京都议定书》, 于2020年提出“双碳”目标。实现“双碳”目标, 碳市场建设和企业碳减排的协同作用是关键途径, 已有文献从宏观和微观层面探讨了企业碳减排的影响因素。

从宏观层面来看, 经济增长、 金融发展和环境政策会显著影响企业碳排放。一是经济增长。早期研究认为碳排放强度与经济增长在长期内呈平稳的倒U型关系(Huang等,2008), 随着研究的深入, 学者们发现经济增长与碳排放并不是一种简单可预测的曲线关系, 研究结论会因研究对象、 研究范围等的不同而各异(张志新等,2021)。二是金融发展。金融总量增长和结构优化都可以降低二氧化碳排放强度(何运信等,2020), 绿色金融如绿色信贷和绿色风险投资同样对企业具有碳减排作用(江红莉等,2020)。三是环境政策。研究一般划分为命令型环境政策和市场型环境政策。环境税收等命令型政策在短期内容易给企业带来经济损失, 减排动力激励不足, 但是从长远来看, 能够刺激厂商加大研发投资, 促进科技革新, 提升生产力水平(范庆泉,2018)。而市场导向型的环境政策如碳交易制度的推行, 能在促进经济增长的同时达到减少污染的目的(王林辉等,2020)。

从微观层面来看, 技术创新、 管理模式和环境注意力会显著影响企业碳排放。一是技术创新。绿色技术创新作为应对气候变化的有效手段, 备受学者关注。研究表明, 企业进行绿色技术研发投资、 申请绿色专利等技术创新活动能够实现产业链的节能增效, 通过优化生产技术、 提升碳捕集能力、 创新低碳产品等方式降低单位产品的能源消耗和碳排放(刘朝等,2022;杨浩昌等,2023)。二是管理模式。在传统管理模式中, 企业在能源消耗强度、 能源利用效率和产业链碳足迹等信息搜集核算能力方面有所欠缺, 高昂的减排成本制约了企业低碳行为。而数字化转型的先进管理模式, 一方面能降低信息搜集成本, 提升要素配置效率, 多途径推动企业提升低碳减排效果(伦晓波和刘颜,2022;程秋旺等,2024); 另一方面能够在企业低碳转型过程中提供智能化和绿色化管理模式保障, 降低企业碳排放, 实现企业绿色发展(刘慧和白聪,2022)。三是环境注意力。在面对日益增大的生态环境保护压力时, 企业会更加重视环境风险并避免相关负面影响。为了获得持续经营的合法与合规, 确保企业安全并保障其声誉和公众形象, 企业可能会更积极地规划其环境战略, 树立绿色发展理念, 指导环境治理工作, 降低企业碳排放(许晖等,2023)。

“一带一路”倡议作为国家顶层设计, 为企业实施低碳发展战略、 实现绿色转型提供了支持和机遇(朱俏俏和孙久文,2020)。本文从技术创新效应、 资源配置效应和环境注意力效应进行分析。一是技术创新效应。已有研究指出“一带一路”倡议能够在促进企业绿色发展的过程中为企业提供对外投资机遇, 进而推动国内产业迁移和结构优化(卢盛峰等,2021)。同时, 复杂的区域制度和外部竞争也会倒逼企业提升自身核心竞争力, 不断优化生产流程和加工技术, 为朝着更环保和可持续的方向转型升级创造条件(杨波和李波,2021)。而绿色技术创新是影响企业碳排放强度的重要因素, 既能从源头上减少企业碳排放量, 又能在技术优化的基础上提高产能, 最终实现单位产能碳排放量的降低。二是资源配置效应。“一带一路”倡议发挥的资源配置效应从宏观来看是劳动、 资本和技术等生产要素的跨国流动, 能够对企业各项生产经营活动产生影响; 从微观来看是对企业内部资源配置能力的优化。有研究指出, 企业参与“一带一路”建设有助于加快企业数字化转型进程, 加强部门间沟通, 显著提升内外部数据分析和资源配置能力。换言之, “一带一路”倡议对企业数字化转型的促进作用能够进一步降低企业生产经营成本, 提升资源配置能力和效率, 赋能企业实现高质量绿色发展(周梦玲等,2023)。三是环境注意力效应。随着倡议的不断推进, 绿色发展理念充分调动了国内外参与主体的积极性, “一带一路”倡议的绿色发展理念在国内国际具有广泛的影响力与吸引力(高泽,2023), 提升了各参与主体对环境问题的注意力。对企业而言, 不断深化的绿色发展理念与企业合法性息息相关, 为避免承担相应成本, 企业会主动提高对环境问题的关注度, 不断深化绿色转型并积极采取实际行动降低转型成本、 谋求绿色发展收益(张世兴等,2022)。

基于上述分析, 本文提出H1: 限定其他条件下, “一带一路”倡议降低了企业碳排放强度。

三、 模型设定与数据说明

(一) 模型与变量

为实证探究“一带一路”倡议对企业碳排放强度的影响, 本文采用双重差分法, 以“一带一路”倡议的提出作为准自然实验。借鉴伦晓波和韩云(2022)的研究, 设定2014年及之后年份为“一带一路”倡议的实验期。一些企业的注册地在“一带一路”建设的重要省市, 但与“一带一路”建设的联系不是很紧密, 一些非“一带一路”建设的重要省市的企业在“一带一路”建设中表现出较强的主动性和积极性。因此, 地域不能成为唯一的分组决定因素。本文借鉴徐思等(2019)的研究方法, 以同花顺数据库中“一带一路”概念板块的上市公司作为实验组、 不属于该概念板块的上市公司为对照组, 构建基准研究模型如下:

CEIi,t=α0+α1TREATi,t×POSTi,t+βCVi,t+μi+μt+εi,t

其中: CEIi,t代表企业碳排放强度; POSTi,t为处理效应时期虚拟变量, TREATi,t为企业分组虚拟变量; CVi,t为控制变量; μi为个体固定效应, μt为时间固定效应; εi,t为随机误差项。

1. 被解释变量: 企业碳排放强度(CEI)。该指标用企业年度碳排放量除以年度营业收入衡量。其中, 借鉴王浩等(2022)的研究方法核算企业年度碳排放量, 计算公式为: 企业年度碳排放量=燃烧和逃逸排放+生产过程排放+废弃物排放+土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放。根据上市公司年度报告、 企业社会责任报告以及可持续发展和环保报告中每年公开的碳排放量、 化石能源的消耗量和电力热能的消耗量, 通过人工搜集数据核算。

2. 解释变量: “一带一路”倡议(TREAT×POST)。参考徐思等(2019)的研究, 当上市公司被纳入“一带一路”概念板块时, TREAT赋值为1, 否则赋值为0。时间区间属于实验期2014 ~ 2022年时, POST赋值为1, 其余情况下POST赋值为0。

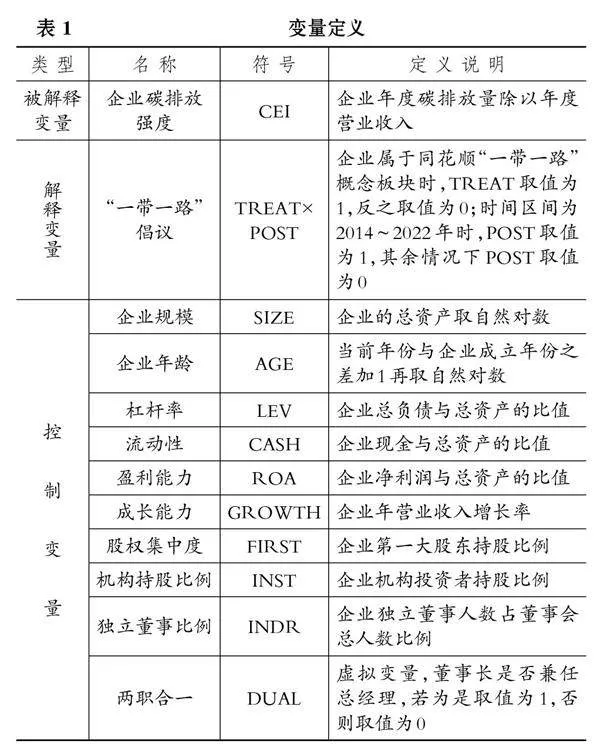

3. 控制变量。参考罗长远等(2023)的研究, 选取6个反映企业基本特征和4个反映企业治理结构的变量作为控制变量。具体如下: 企业规模(SIZE), 采用企业的总资产取自然对数衡量; 企业年龄(AGE), 采用当前年份与企业成立年份之差加1再取自然对数衡量; 杠杆率(LEV), 采用企业总负债与总资产的比值衡量; 流动性(CASH), 采用企业现金与总资产的比值衡量; 盈利能力(ROA), 采用企业净利润与总资产的比值衡量; 成长能力(GROWTH), 采用企业年营业收入增长率衡量; 股权集中度(FIRST), 采用企业第一大股东持股比例衡量; 机构持股比例(INST), 采用企业机构投资者持股比例衡量; 独立董事比例(INDR), 采用企业独立董事人数占董事会总人数比例衡量; 两职合一(DUAL), 董事长与总经理是否为同一人担任, 是则赋值为1, 否则赋值为0。表1列示了上述变量定义。

(二) 样本选择

本文采用2007 ~ 2022年沪深A股上市公司碳排放强度对企业碳排放强度进行测量。在年度报告、 企业社会责任报告以及可持续发展和环保报告中, 通过人工采集碳排放量、 化石能源消耗量以及电能热量数据, 计算上市公司的碳排放强度; 相关财务数据来自国泰安数据库和东方财富数据库; 实验组中487个“一带一路”上市公司数据来源于同花顺数据库。同时, 剔除了金融业、 ST类和数据严重缺失的样本。最终获得沪深A股3402家企业的33050个观测值。为消除异常值对于回归结果的影响, 本文对连续型变量进行了1%分位数和99%分位数的缩尾处理。

四、 实证结果及分析

(一) 描述性统计

表2列示了变量的描述性统计结果。为了对实验组和对照组的差异有一个直观认识, 最后一列比较了双重差分模型中的实验组与对照组关于各个变量的均值差异。由结果可知, 平均而言, 相比于对照组, 实验组企业的碳排放水平更低, 这与前文的理论分析一致, 也呼应了本文的理论假说。

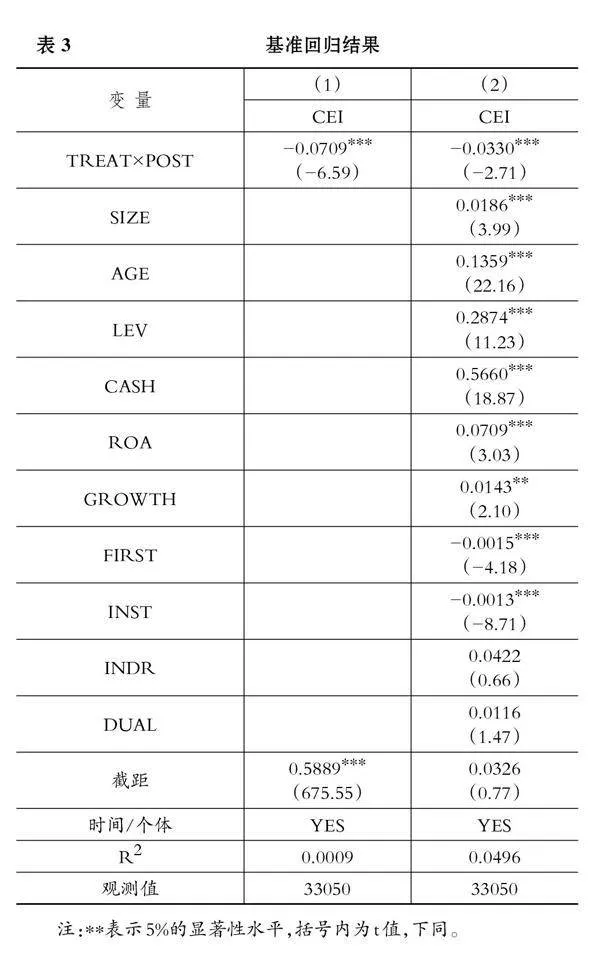

(二) 基准回归分析

表3为“一带一路”倡议影响企业碳排放强度的回归结果, 列(1)未加入控制变量而列(2)加入了控制变量, 列(1)和列(2)均加入了个体、 时间固定效应。如表3所示, 无论是否加入控制变量, TREAT×POST的系数均在1%的水平上显著为负, 说明“一带一路”倡议能够降低企业碳排放强度, 验证了H1。研究期间我国正处于低碳经济的初步发展时期, 各项政策制度相继出台、 加紧落实, 即便低碳转型发展环境尚不成熟、 成本也较高, 我国企业还是迎难而上, 肩负起节能减排发展重任, 积极探索低碳可持续的发展道路, 不断降低企业碳排放强度, 为建设绿色“一带一路”、 实现“双碳”目标而努力。这对于优化我国经济发展模式具有促进作用, 充分表明我国企业碳排放强度受到“一带一路”倡议的显著影响。

(三) 平行趋势检验和安慰剂测试

1. 平行趋势检验。在基准回归分析中发现, “一带一路”倡议与我国企业的碳排放强度具有显著的因果关系, 但为了验证该结论的可靠性, 需采用平行趋势检验明确双重差分模型的可行性。回归结果显示, 2014年之前CEI的回归系数均不显著, 这意味着在该时间段内实验组和对照组的变化趋势并无显著差异, 本文的结果通过了平行趋势检验。

2. 安慰剂测试。为检验遗漏变量和随机因素等对以上结论的影响程度, 参考 Li等(2016)的研究, 本文通过安慰剂测试方法得到TREAT×POST的估计系数分布图。如果 TREAT×POST在随机处理后的估算系数与0没有显著差异, 则表示在基准回归模型的变量设置中没有忽略充分显著的影响因子, 即企业的碳排放强度降低的确是受“一带一路”倡议的影响。结果显示, 虚假估计系数集中分布于0附近且与真实估计系数相距较远, 即在模型设定过程中不可观测因素几乎不会对基准估计结果产生显著影响, 基准回归的结论依旧可靠有效。

(四) 其他稳健性检验

1. 重新选择对照组。本文借鉴罗长远等(2023)、 杨波和李波(2021)的研究对样本进行进一步调整, 如剔除外资企业、 剔除无企业参与“一带一路”建设的省份和地区、 剔除2013年数据、 剔除创业板和科创板数据以及剔除从未进行过对外投资的企业。处理后的检验结果(因篇幅限制, 稳健性检验结果均留存备索)表明, 本文的估计结果依旧稳健。

2. 基于倾向得分匹配的结果。样本的自选择性可能会造成回归分析的偏差。为提高结论的可靠性, 本文运用 PSM的卡尺匹配方法, 以基准回归模型所控制的企业基本特征和治理结构为匹配变量, 对实验组和对照组数据进行了匹配。结果表明, PSM-DID 结果和DID结果的差异较小, 且差异的显著性和统计学意义都没有改变, 表明回归分析的结果及研究结论均是稳健的。

3. 改变政策发生时点。由于企业碳排放强度降低的原因可能是绿色环境随时间变化而不断改善, 而非“一带一路”倡议的实施, 因此, 为排除时间趋势的影响, 本文参照程秋旺等(2024)的做法, 构建虚拟“一带一路”倡议启动年份以实现改变政策发生时点进行稳健性检验。以2012年和2013年为虚拟“一带一路”启动年, 构造虚拟时间变量TREAT×POST2012和TREAT×POST2013, 并使用DID模型进行回归。结果表明, TREAT×POST2012和TREAT×POST2013对企业碳排放强度的影响系数均不显著, 证实了基准回归结果的稳健性。

4. 采用工具变量二阶段回归控制内生性。“一带一路”倡议能够有效降低企业碳排放强度, 无法排除是由于碳排放强度表现较好的企业具备更大优势, 从而更加积极地进行绿色投资、 参与环保基建项目等的影响。因此, 本文的内生变量是分组变量TREAT, 选择采取工具变量法来解决内生性问题。参考王桂军和卢潇潇(2019)的做法, 根据企业所属行业是否为“一带一路”沿线国家落后产业作为工具变量(IV)。当企业所属行业是“一带一路”沿线国家落后产业时, IV取值为1, 否则为0。本文核心解释变量为TREAT×POST, 工具变量为IV×POST。采用两阶段最小二乘工具变量法估计“一带一路”倡议对企业碳排放强度的影响。结果表明, 采用工具变量法是合理且必要的, 而且所选择的工具变量满足相关性条件, 没有出现弱工具变量情况, 在消除了内生因素影响之后, “一带一路”倡议仍然能够对企业产生碳减排效应。

五、 进一步分析

(一) 异质性分析

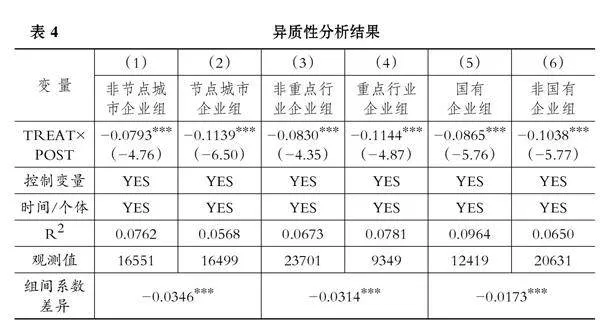

企业碳排放强度受“一带一路”倡议的影响, 会因区域、 行业和企业所有制等因素的不同, 表现出不同的特点。根据区域、 行业和企业所有制的异质性, 本文对上述结论进行分组讨论, 并对差异的产生原因进行分析。

1. 区域异质性。在“一带一路”倡议促进企业节能减排的地区维度上, 不同地区企业所受到的影响是不同的。参考王香艳和李金叶(2024)的研究, 以《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》明确的19个“一带”、 17个“一路”节点城市为分组基础, 将样本分为节点城市企业和非节点城市企业。相较于非节点城市, 节点城市具有较强的比较优势和较好的基础条件, 是“一带一路”建设的关键节点和重点对接对象, 为企业参与“一带一路”倡议提供了良好的政策和营商环境。回归结果如表4列(1)和列(2)所示, TREAT×POST的系数均显著为负, 表明“一带一路”倡议能够降低节点城市和非节点城市企业的碳排放强度。而系数差异在1%的水平上显著, 说明处于节点城市的企业的碳排放强度受“一带一路”倡议的影响更大。这说明, 与非节点城市相比, “一带一路”倡议对企业碳排放的减排激励在节点城市中更有效。对企业而言, 实施低碳战略既需要前期资本的大量投入, 也是一项长期工程, 充足的资源支持和稳定的发展环境缺一不可, 而“一带一路”倡议为处于节点城市的企业带来了更多的资源和政策红利推动其低碳发展, 因此其碳排放强度因参与“一带一路”倡议而发生较大波动, 其敏感性较高。

2. 行业异质性。在“一带一路”贸易中, 行业特征的差异会带来不同的碳排放强度, 不同行业的企业面临的减排压力不尽相同。参考王嘉鑫等(2022)的研究, 本文依据企业所在行业的碳排放性质, 将属于石油和天然气开采业, 电力、 热力和燃气生产和供应业, 金属制品业, 石油加工炼焦及核燃料加工业, 黑色金属冶炼及压延加工业, 化学原料及化学制品制造业, 有色金属冶炼及压延加工业, 化学纤维制造业, 非金属矿物制品业, 房屋建筑业, 有色金属矿采选业, 土木工程建筑业, 金属制品机械和设备修理业, 建筑装饰和其他建筑业, 非金属矿采选业, 造纸及纸制品业, 黑色金属矿采选业, 木材加工及木、 竹、 藤、 棕、 草制品业的企业定义为碳排放重点行业企业, 其他为碳排放非重点行业企业。区分行业异质性的回归结果如表4列(3)和列(4)所示, 无论是否属于重点行业组, “一带一路”倡议与企业碳排放强度均在1%的水平上显著负相关, 进一步证实了本文的假说。而组间系数差异检验的结果表明, 与非重点行业相比, 重点行业中的企业具有高耗能的特征, 其面临的系统性减排压力更大, 为扩大出口、 响应绿色“一带一路”号召, 其必须优化落后的生产工艺和流程, 在“一带一路”倡议的绿色激励下, 企业更有意愿实施低碳发展战略, 以期获得显著减排成效, 建立绿色核心竞争力。

3. 产权异质性。由于国有企业的特殊产权性质, 在大多数情况下国有控股企业会比非国有控股企业拥有更多的资源优势。由于“一带一路”倡议并不属于强制性环境规制, 如果非国有企业想要获取更多的环保政策福利, 并在市场竞争中通过绿色产品获得核心竞争力, 就需要投入更多的减排努力, 那么非国有控股企业对于“一带一路”倡议的环保参与程度会比国有控股企业更高。在此基础上, 将样本中的上市公司按所有制划分为国有和非国有两大类。区分产权性质的回归结果如表4列(5)和列(6)所示, 无论是对国有企业还是非国有企业, “一带一路”倡议都产生了显著的减排效应, 进一步证实了H1。值得注意的是, 组间系数差异检验的结果显示, “一带一路”倡议在非国有企业组中的减排效应更加显著, 这一结论说明, “一带一路”倡议通过技术引进、 产业迁移、 规模经济和政府支持等实现的激励效应和市场竞争产生的倒逼效应推动企业提升绿色发展能力、 降低碳排放强度。相比之下, 国有企业在资源分配方面具有的显著优势使其降低了对政策激励效应和倒逼效应的敏感度。

(二) 渠道检验

“一带一路”倡议通过何种渠道促进企业碳减排, 这一问题仍然需要进一步研究。根据前文的理论分析, “一带一路”倡议能够降低企业碳排放强度, 背后的影响渠道可能体现为三个方面。第一, “一带一路”倡议可以激励企业进行绿色技术创新, 末端治理及捕集技术创新、 生产工艺创新和产品创新三管齐下, 从生产全流程抑制碳排放强度。第二, “一带一路”倡议可以加快企业数字化转型, 从而提高企业要素配置效率、 拓展数据“信息力”的深度和广度, 使得企业不仅能释放更多的资源用于低碳转型, 还能提升信息整合能力为多部门联合降碳提供机会。第三, “一带一路”倡议还可以提升企业环保意识和环境注意力, 从而推动其积极制定并实施低碳发展战略, 将节能减排纳入企业整体发展框架, 系统性实现碳减排。因此, 本文分别从绿色技术创新效应、 数字化转型效应和环境注意力效应三个方面, 检验“一带一路”倡议对企业碳排放强度的影响渠道。其中: 绿色技术创新(Grin)采用企业当年绿色发明专利申请数与绿色实用新型申请数之和加1取自然对数衡量(徐佳和崔静波,2020;王馨和王营,2021); 数字化转型(Indi)由上市公司公布的年度报告中的相应关键词词频测度, 即使用数字化转型关键词词频加1取自然对数作为代理指标(李芳芳和冯帆,2023); 环境注意力(EA)采用基于样本企业年度社会责任报告统计环境注意力关键词词频加1取自然对数衡量(马美婷等,2023)。

表5报告了渠道检验的结果。结果显示, “一带一路”倡议对Grin、 Indi和EA的估计系数都在1%的水平上显著为正, 说明相比其他企业, 积极参与“一带一路”建设的企业其绿色技术创新水平、 数字化转型程度和环境注意力都得到了显著的提升。前文分析表明: 企业绿色技术创新水平的提升有助于企业进一步优化生产工艺和碳的捕集与利用能力, 降低单位产出的碳排放量; 数字化转型程度的提升, 能够提高企业实施低碳战略的“信息力”, 进而降低企业减排成本, 提升减排能力; 环境注意力的提升直接提高了企业对碳减排问题的重视程度, 进一步从战略高度规划企业绿色发展战略, 最终体现为碳排放强度的降低。这三者的提高表明了企业在参与“一带一路”建设后其在低碳发展能力和认知上的提升, 从而促使企业取得显著减排成果, 抑制住企业碳排放强度的增长态势。综上, “一带一路”倡议通过激励企业绿色技术创新、 促进企业数字化转型以及增强企业环境注意力降低企业碳排放强度的渠道得以验证。

(三) 经济后果分析

“一带一路”倡议能够有效抑制企业碳排放强度的增长, 那么“一带一路”倡议对企业减排产生的绿色效应是否能够助推企业高质量发展呢?根据企业对于环境责任的响应差异, 企业环境行为可分为象征性低碳行为和实质性低碳行为两类(李大元等,2015)。前者多为环保计划或承诺, 后者是企业为提高环境绩效而采取的切实措施和具体行动。由于企业象征性减排行为一旦暴露, 企业声誉和信用将会受到重创。而“一带一路”倡议通过激励企业包括绿色技术创新在内的一系列实质性减排行为, 能够显著抑制企业碳排放强度提升, 则能从根本上实现企业低碳发展, 实现生产工艺、 管理模式和发展理念的全面转型, 不仅能够实现节能降耗、 优化资源配置, 还可以在参与“一带一路”建设的过程中充分发挥绿色优势, 稳步实现降本增收。在此背景下, 本文认为“一带一路”倡议可通过抑制企业碳排放强度推动企业实现高质量发展。本文引入企业高质量发展水平(HQ)作为被解释变量, 借鉴黄勃等(2023)的研究, 采用OP法测度的全要素生产率来衡量。主要研究变量是企业碳排放强度与“一带一路”倡议的交互项(CEI×TP), 预期该系数显著为正, 即“一带一路”倡议降低企业碳排放强度时能够促进企业全要素生产率的提升, 推动企业实现高质量发展。换言之, “一带一路”倡议在促进企业绿色转型、 抑制企业碳排放强度升高的过程中, 会对企业高质量发展产生正面影响。回归结果如表6所示, CEI×TP的系数在5%的水平上显著为正, 即“一带一路”倡议在抑制企业碳排放强度增长的同时能够提升企业全要素生产率, 推动企业实现高质量发展。

六、 结论及政策建议

本文以“一带一路”倡议下的企业碳排放强度为研究视角, 选择我国沪深A股上市公司2007 ~ 2022年的面板数据作为研究样本, 探索“一带一路”倡议与企业碳排放强度之间的内在联系及影响机制, 解释企业减排的外贸动机。研究发现: 第一, “一带一路”倡议能够抑制企业碳排放强度的提升, 通过替换关键变量、 PSM及工具变量等方法验证稳健性后, 结论不变。第二, 对上述结论进行异质性分析后发现, “一带一路”倡议对企业碳排放强度的抑制效应在节点城市、 重点行业和非国有企业中表现更强。第三, 渠道检验结果表明, “一带一路”倡议能够通过促进企业绿色创新、 加快数字化转型、 提升企业环境注意力来抑制企业碳排放强度的提升。第四, 经济后果分析结果表明, “一带一路”倡议对企业碳排放强度的影响, 能够助推企业提升全要素生产率, 实现高质量发展。

本文得到的政策启示具体如下:

第一, 为了更好地推动企业实现减排, 我国在“一带一路”建设中要不断深化与各国的合作。一是在环保层面, 将“绿色”视为倡议的醒目主题, 创新绿色金融工具, 支持企业低碳发展资金“开源”, 推动贸易设施互联互通建设, 降低企业贸易成本, 为企业低碳发展创造“节流”条件。二是在技术层面, 应积极与“一带一路”合作伙伴开展交流, 推动绿色技术升级, 共商绿色发展战略、 共建绿色发展道路、 共享绿色发展成果。三是在治理层面, 应积极构建“一带一路”企业交流机制, 帮助我国企业获取更加优质的人才、 资源和合作机会, 提高企业绿色治理水平。

第二, 政府可建设具备官方背景的碳足迹数据库和信息平台, 优化推动与国际数据库的衔接和互认, 提高交易主体之间碳信息资源配置效率, 降低企业在国际市场低碳领域的交易成本, 进而不断提升我国在全球产品碳足迹管理领域的话语权和主动性, 为企业在碳减排背景下高效开展外贸业务提供强力支持和完善保障。

第三, 政府可支持参与“一带一路”倡议的企业通过加强与金融机构的合作、 共建产学研合作基地、 完善数字基础设施、 建设数字贸易体制等措施, 为企业降低碳排放、 实现低碳发展提供支撑, 充分释放“一带一路”倡议背景下的减排潜力。尤其加强对节点城市、 重点行业和非国有企业的支持, 进一步吸引有意愿实现低碳化的企业加入“一带一路”建设。多措并举推动企业绿色低碳技术发展, 通过不断创新绿色生产技术和低碳产品实现全链条减排降碳; 推动企业加快数字化转型, 通过数字化增强碳足迹管理能力进而不断优化碳管理模式; 推动企业深化绿色发展理念, 加大对合作伙伴的绿色投资力度, 规模化降低企业研发成本, 促进企业积极履行社会责任。

【 主 要 参 考 文 献 】

程秋旺,蔡雪雄,刘斌.“一带一路”倡议与企业ESG表现[ J].国际经贸探索,2024(2):58 ~ 74.

方恺,席继轩,李程琳.全球碳中和趋势下的“绿色丝绸之路”建设——中国的路径选择[ J].治理研究,2022(3):35 ~ 44+125.

黄勃,李海彤,刘俊岐等.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[ J].经济研究,2023(3):97 ~ 115.

江红莉,王为东,王露等.中国绿色金融发展的碳减排效果研究——以绿色信贷与绿色风投为例[ J].金融论坛,2020(11):39 ~ 48+80.

李芳芳,冯帆.“一带一路”倡议、 数字化转型与中国企业创新[ J].经济与管理研究,2023(9):85 ~ 105.

刘朝,王梓林,原慈佳.结构视域下自主技术创新对工业碳排放的影响及趋势预测[ J].中国人口·资源与环境,2022(7):12 ~ 21.

刘慧,白聪.数字化转型促进中国企业节能减排了吗?[ J].上海财经大学学报,2022(5):19 ~ 32.

罗长远,李铮,智艳.“走出去”是否有助于抑制企业的“脱实向虚”行为?——基于“一带一路”倡议准自然实验的证据[ J].经济学(季刊),2023(6):2369 ~ 2386.

马美婷,吴小节,汪秀琼.高管团队技术印记与企业绿色双元创新——环境注意力的中介作用[ J].系统管理学报,2023(5):976 ~ 994.

王浩,刘敬哲,张丽宏.碳排放与资产定价——来自中国上市公司的证据[ J].经济学报,2022(2):28 ~ 75.

王馨,王营.绿色信贷政策增进绿色创新研究[ J].管理世界,2021(6):173 ~ 188+11.

徐思,何晓怡,钟凯.“一带一路”倡议与中国企业融资约束[ J].中国工业经济,2019(7):155 ~ 173.

许晖,王泽鹏,刘田田等.数据驱动下高污染制造企业的绿色转型机制研究——基于新天钢的探索性案例分析[ J].管理学报,2023(12):1750 ~ 1761.

杨波,李波.“一带一路”倡议与企业绿色转型升级[ J].国际经贸探索,2021(6):20 ~ 36.

张志新,黄海蓉,林立.贸易开放、 经济增长与碳排放关系分析——基于“一带一路”沿线国家的实证研究[ J].软科学,2021(10):44 ~ 48.

周梦玲,江康奇,郭维.企业国际化战略与数字化转型能否实现共赢?——来自“一带一路”倡议的经验证据[ J].当代经济管理,2023(9):28 ~ 46.

Huang W. M., Lee G. W. M., Wu C. C.. GHG emissions, GDP growth and the Kyoto Protocol: A revisit of environmental Kuznets curve hypothesis[ J]. Energy Policy,2008(36):239 ~ 247.

Lee C. C., Chang C. P.. Energy consumption and economic growth in Asian economics: A more comprehensive analysis using panel data[ J]. Resource and Energy Economics,2008(1):50 ~ 65.

Li P., Lu Y., Wang J.. Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[ J]. Journal of Development Economics,2016(1):18 ~ 37.

Singhania M., Saini N.. Demystifying pollution haven hypothesis: Role of FDI[ J]. Journal of Business Research,2021(123):516 ~ 528.

(责任编辑·校对: 刘钰莹" 许春玲)

【基金项目】国家社会科学基金重大项目(项目编号:20amp;ZD111);新疆维吾尔自治区社会科学基金项目(项目编号:23BGL072);新疆财经大学研究生科研创新项目(项目编号:XJUFE2024K049)