袁春生(博士生导师),王哲瑛

一、引言连锁股东是指在同一行业中同时持有多家上市公司5%及以上股份的大股东(He 和Huang,2017)。在我国资本市场中,上市公司拥有连锁股东已成为比较普遍的现象。众多研究发现,连锁股东作为公司重要利益相关者和经营决策者,能够促进公司创新(杜善重和李卓,2022)、监督不称职CEO(Kang等,2018)。而在财务决策影响方面,连锁股东的存在能够提升公司现金持有水平(杨兴全和赵锐,2022)。同时,连锁股东可能导致同行业企业出现投资不足现象(潘越等,2020),与企业金融资产配置呈正U 型关系(林钟高和刘文庆,2022)。2023 年12月,中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,进一步健全上市公司常态化分红机制,更加明确现金分红导向,有利于提高投资者回报水平。现金股利分配是涉及股东利益的重要财务决策,连锁股东作为公司的大股东,是否影响现金股利分配政策,是值得关注的议题。从实践来看,相较于没有连锁股东的时期,一些上市公司在拥有连锁股东后现金股利分配水平明显提高。实践中上市公司分红变化情况促使我们探究如下问题:连锁股东的存在是否有助于改变公司不分红或分红少的状况?如果有助于改变此类情况,其作用机制是怎样的?进一步地,连锁股东持股是否会导致超额分红?为此,本文选取2008 ~2021 年我国沪深A 股上市公司数据,手工整理季度层面的十大股东文件资料,实证检验连锁股东的存在对公司现金股利分配的影响。

本文可能的贡献如下:第一,丰富了关于公司现金股利分配影响因素的研究。以往研究多关注董事与高管、公司财务特征等对公司现金股利分配的影响,鲜有文献针对股东关系网络对公司现金股利分配的影响进行探究,本文为公司现金股利分配影响因素研究提供了新的视角和有益补充。第二,揭示了连锁股东影响公司现金股利分配的作用机制。本文基于资源效应和监督治理效应探讨连锁股东如何作用于公司现金股利分配,可为投资者利益保护和资本市场高质量发展提供理论及监管借鉴,还为公司现金股利分配决策提供了新的参考。第三,对连锁股东在公司现金股利分配方面发挥的作用进行实证研究,拓宽了连锁股东经济后果相关研究,为当前我国资本市场中连锁股东到底是发挥治理协同效应还是竞争合谋效应提供了新的理论依据。

二、文献综述(一)连锁股东对企业经营和治理的影响连锁股东对企业经营的影响体现在诸多层面。连锁股东能够促进公司创新(杜善重和李卓,2022),提升企业现金持有水平和价值(杨兴全和赵锐,2022),抑制公司金融化(王新光和盛宇华,2022;杨兴全和张记元,2022a),提升公司风险承担水平(杜善重和马连福,2022)。同时,连锁股东也可能加剧企业经营风险,最终导致企业审计费用上升(梁日新和李英,2022)。潘越等(2020)认为,连锁股东最终导致同行业企业出现投资不足现象。连锁股东对公司治理的积极作用也是协同优势的体现。连锁股东对监督不称职CEO 具有重要作用(Kang 等,2018),能够减少大股东与公司管理层合谋的盈余管理(Ramalingegowda等,2021)。

(二)公司股利分配的影响因素部分文献研究了提升公司现金股利分配水平的因素。Brav 等(2005)研究认为,内部现金流能够提升现金股利分配水平。半强制分红政策提高了有再融资动机的上市公司的分红意愿和水平(魏志华等,2017),也提升了公司现金股利分配意愿(刘星等,2016)。同时,有部分文献研究了降低现金股利分配水平的因素,如管理者过度自信会导致现金股利支付率降低(Malmendier 和Tate,2008)。原红旗(2001)认为,过高的代理成本会导致股利政策的非理性。

通过上述文献回顾可发现,公司现金股利分配影响因素研究已有丰富的成果,股东对公司现金股利分配具有较大的话语权,而拥有连锁股东的上市公司在资本市场中不断涌现,连锁股东对公司现金股利分配可能产生较大影响。针对现有研究存在的不足和局限,本文拟探究连锁股东对公司现金股利分配的影响。

三、理论分析与研究假设上市公司是否分配现金股利以及分配现金股利的多少,主要受公司现金股利分配意愿和分配能力的影响。连锁股东作为公司的重要股东,在股东大会中拥有表决权,同时也是获取同行业其他公司现金股利分配信息的有效渠道,因此公司的现金股利分配决策可能受到连锁股东的影响。关于连锁股东在公司治理中的作用,现有文献认为连锁股东的存在可能产生“治理协同”或“竞争合谋”效应,本文分别从这两个层面进行分析。

(一)连锁股东的治理协同效应与现金股利分配首先,从提高公司现金股利分配能力角度看,连锁股东的存在能够发挥资源效应,缓解融资约束,助推公司业绩提升,提高现金股利分配能力,最终有利于提高现金股利分配水平。具体来说,连锁股东的存在有助于增强企业内部资源整合能力、降低外源性融资成本。一方面,连锁股东的存在有助于整合利用企业内部资源。连锁股东出资入股公司,增加了公司可支配资源(王新光和盛宇华,2022)。另一方面,连锁股东的存在具有资源融聚效应,可以吸附其他资源(杜善重和马连福,2022),从而缓解公司外源性融资约束。同时,连锁股东能够在关联公司间建构协同发展网络,吸引同行业其他公司与本公司开展投资合作活动(杜善重和马连福,2022),助推公司业绩提升。因此,连锁股东的存在通过发挥资源效应为公司现金股利分配能力的提升奠定业绩基础。

其次,从公司现金股利分配意愿角度看,只有当公司拥有充裕的自由现金流时,才有底气、有意愿进行现金股利分配。连锁股东的存在能够发挥监督治理效应,通过委派董监高、发声干预等方式督促企业管理层,降低公司代理成本,减少自由现金流的滥用,增强现金股利分配意愿,最终助推现金股利分配水平提高。具体来说,一方面,连锁股东通过委任董监高等方式抑制管理层帝国构建等私利动机(杨兴全和张记元,2022b),有助于缓解股东和管理层之间的代理问题,监督管理层合理利用资金,更好地保护投资者资金权益。另一方面,从连锁股东的发声干预角度看,连锁股东在同行业企业持股比例较高,话语权更大,能够从行业网络中获取治理知识,因而投票反对管理层不当决策(He 等,2019)的可能性更高,能够对管理层实施监督,减少代理冲突。连锁股东的存在能够降低代理成本,减少自由现金流滥用,提高公司自由现金流水平,进而增强公司的现金股利分配意愿。

最后,连锁股东的存在能够监督董事会的股利分配预案,在股东大会中行使表决权,促使公司现金股利分配意愿增强。一方面,连锁股东可以借助委派董监高的途径,监督董事会的股利分配预案。另一方面,连锁股东作为公司的大股东,在股东大会中能够否定董事会的不正当预案,防止投资者分红利益受损。

综上,基于连锁股东的治理协同效应,本文提出如下假设:

H1a:相较于不存在连锁股东的公司,存在连锁股东的公司现金股利分配水平更高。

(二)连锁股东的竞争合谋效应与现金股利分配连锁股东的竞争合谋效应认为,连锁股东投资同行业其他公司的目的是使自身组合收益最大化,因此其可能在持股公司间形成联结,占据较大的市场份额,形成合谋垄断以获得超额收益。首先,连锁股东作为公司的大股东,可能与公司其他大股东合谋以获取私利,侵占中小投资者利益(吕怀立和李婉丽,2015),也可能把利润留在公司内部,以实现控制中小投资者收益的目的。其次,由于连锁股东的竞争合谋,产品市场竞争程度降低,而低市场竞争水平易使公司不思进取,造成公司投资不足(潘越等,2020),进而导致资金收益率降低。而盈利能力不足的公司难以支撑较大数额的现金股利分配。最后,连锁股东拥有同行业其他公司的治理经验,对管理层的考核更严格,易产生过度监督效应(梁日新和李英,2022),导致公司决策过于保守(朱冰等,2018)。连锁股东的过度监督效应不利于公司及时调整发展战略,使公司经营决策空间受限,最终导致公司难以维系现有的现金股利分配水平。综上,基于连锁股东的竞争合谋效应,本文提出如下假设:

H1b:相较于不存在连锁股东的公司,存在连锁股东的公司现金股利分配水平更低。

四、研究设计(一)样本选取与数据来源本文选取2008 ~2021 年我国沪深A 股上市公司为研究样本。我国自2007 年开始实施现行会计准则,为缓解会计准则修订对公司财务数据的影响,选取2008 年为研究起点。同时剔除ST、*ST、金融业和控制变量缺失的样本,最终得到27316个样本观测值。连锁股东指标的计算依据CSMAR 数据库提供的公司季度层面的前十大股东资料,通过手工搜集整理而得。其他数据来源于CSMAR数据库和中国研究数据服务平台。为避免异常值的影响,对所有连续变量进行1%和99%的缩尾处理。

(二)变量设定1.被解释变量:现金股利分配水平(Divi)。借鉴马超(2015)的研究,采用每股股利/每股净利润衡量现金股利分配水平。

2.解释变量:连锁股东(Chain)。参考潘越等(2020)的定义,首先在季度层面保留持股比例不低于5%的股东(简称“大股东”),其次在季度层面计算在同一个行业两个及以上公司中同时持股的大股东数量,最后计算上述季度层面的大股东数量年度均值,并加1取自然对数。其中,选择5%作为大股东界定门槛存在两方面原因:一是《证券法》规定,持股比例达到5%的股东具有较大的话语权;二是持股比例在5%以上的股东可能对公司运营产生重大影响。

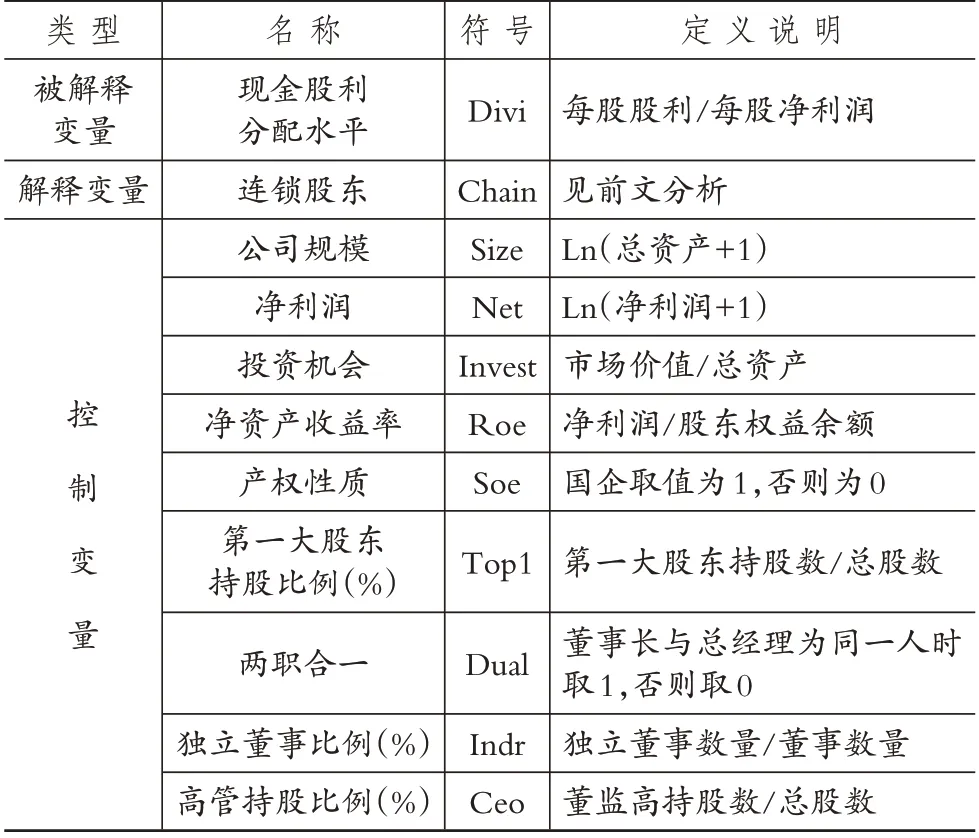

3.控制变量。参考崔宸瑜等(2017)的研究,本文选取的控制变量包括财务指标和治理指标。财务指标包括公司规模(Size)、净利润(Net)、投资机会(Invest)、净资产收益率(Roe)。治理指标包括产权性质(Soe)、第一大股东持股比例(Top1)、两职合一(Dual)、独立董事比例(Indr)、高管持股比例(Ceo)。变量定义具体见表1。

表1 变量定义

(三)模型构建为验证前文假设,构建如下回归模型:

其中,Divi 表示现金股利分配水平,Chain 表示连锁股东,Controls 表示控制变量,Industry 和Year 分别表示行业和年度固定效应。

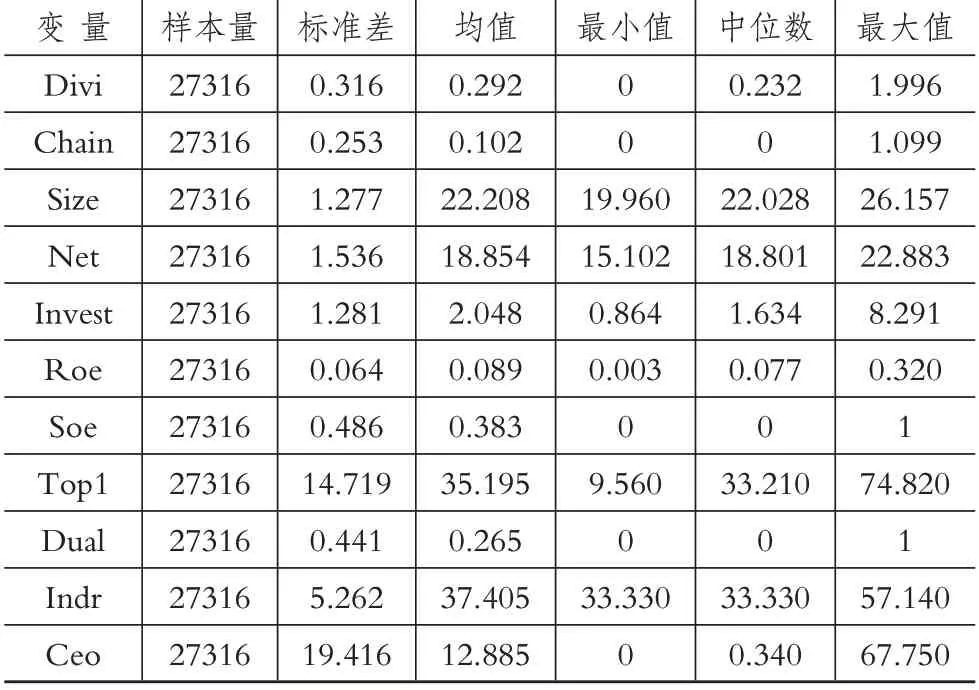

五、实证结果与分析(一)描述性统计表2 为主要变量的描述性统计结果。由表2 可知,Divi的最小值为0,最大值为1.996,表明不同公司现金股利分配水平存在较大差异。Chain的均值为0.102(平均每个公司有1个连锁股东),最小值为0,最大值为1.099,表明不同公司连锁股东数量具有较大差异,结果与梁日新和李英(2022)的研究基本一致。

表2 描述性统计

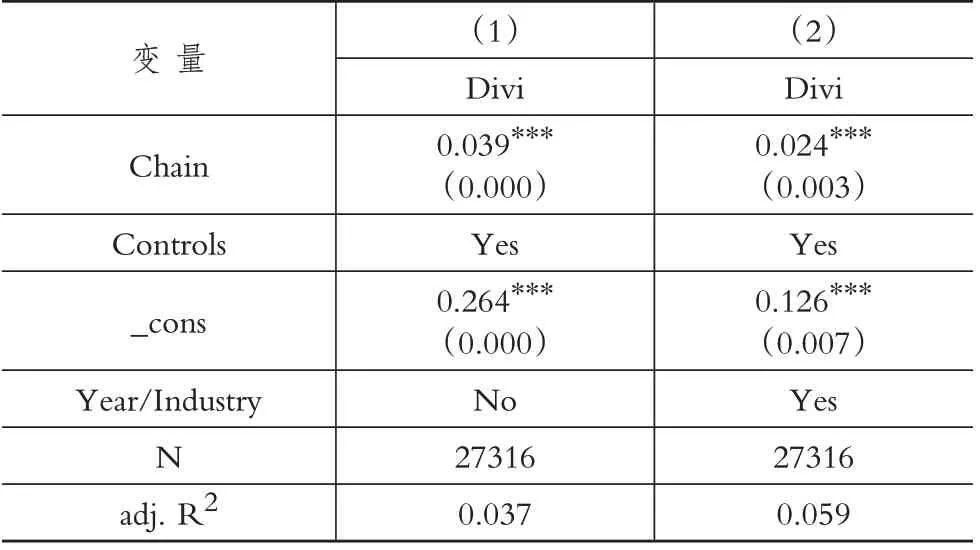

(二)基准回归表3 列示了连锁股东与公司现金股利分配水平的回归结果。列(1)和列(2)中Chain 的系数均在1%的水平上显著为正,表明连锁股东的存在能够显著提高公司现金股利分配水平,验证了H1a。可能的原因是连锁股东发挥了治理协同作用,借助在同行业其他公司的经验、信息以及资源等优势,产生了资源效应和监督治理效应,增强了公司现金股利分配意愿和分配能力,进而提高了公司现金股利分配水平。

表3 基准回归结果

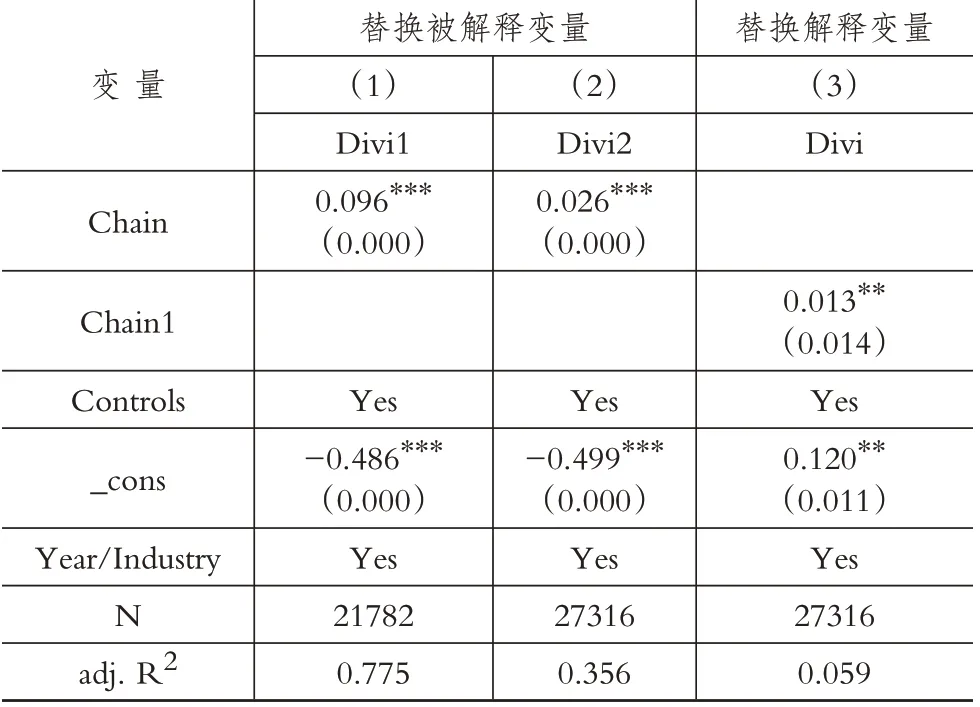

(三)稳健性检验1.改变变量衡量方式。首先,替换被解释变量。使用股利规模(Divi1)、每股股利(Divi2)替换Divi。其次,替换解释变量。使用公司是否存在连锁股东(Chain1)替换Chain。然后重新对模型(1)进行回归,结果列示于表4中。列(1)~列(3)中Chain和Chain1的系数均显著为正,表明研究结论具有稳健性。

表4 替换变量的稳健性检验

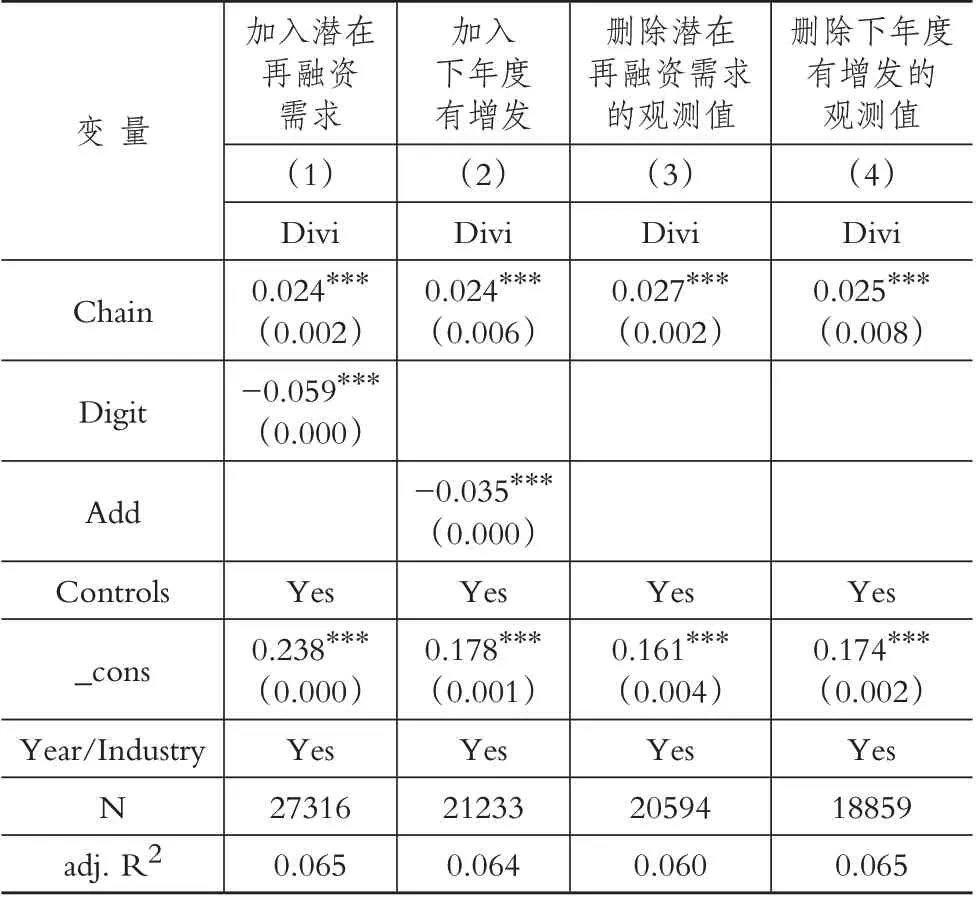

2.考虑半强制分红政策。为保护中小投资者的权益,中国证监会颁布了一系列将上市公司再融资资格与现金股利分配相挂钩的半强制政策,规定公司在公开增发或配股前必须满足一定比例的分红要求,不断加强上市公司分红监管。所以,存在潜在再融资需求或后续再融资计划的公司的现金股利分配力度更大(胡刘芬和周泽将,2023)。对于潜在再融资需求(Digit)的测度,借鉴马鹏飞和董竹(2019)等的研究,当营业收入增长率大于当年所有上市公司的中位数且经营现金流小于中位数时Digit 取1,否则为0。对于下一年度有增发(Add)的测度,借鉴胡刘芬和周泽将(2023)的研究,当下一年度有增发等再融资行为时Add 取1,否则取0。回归结果列示于表5中。列(1)和列(2)中Chain的系数均显著为正。进一步地,删除有潜在再融资需求或下年度有增发的观测值,利用剔除后的样本重新检验。列(3)和列(4)中Chain 的系数均显著为正,仍支持本文的研究结论。

表5 考虑半强制分红政策的稳健性检验

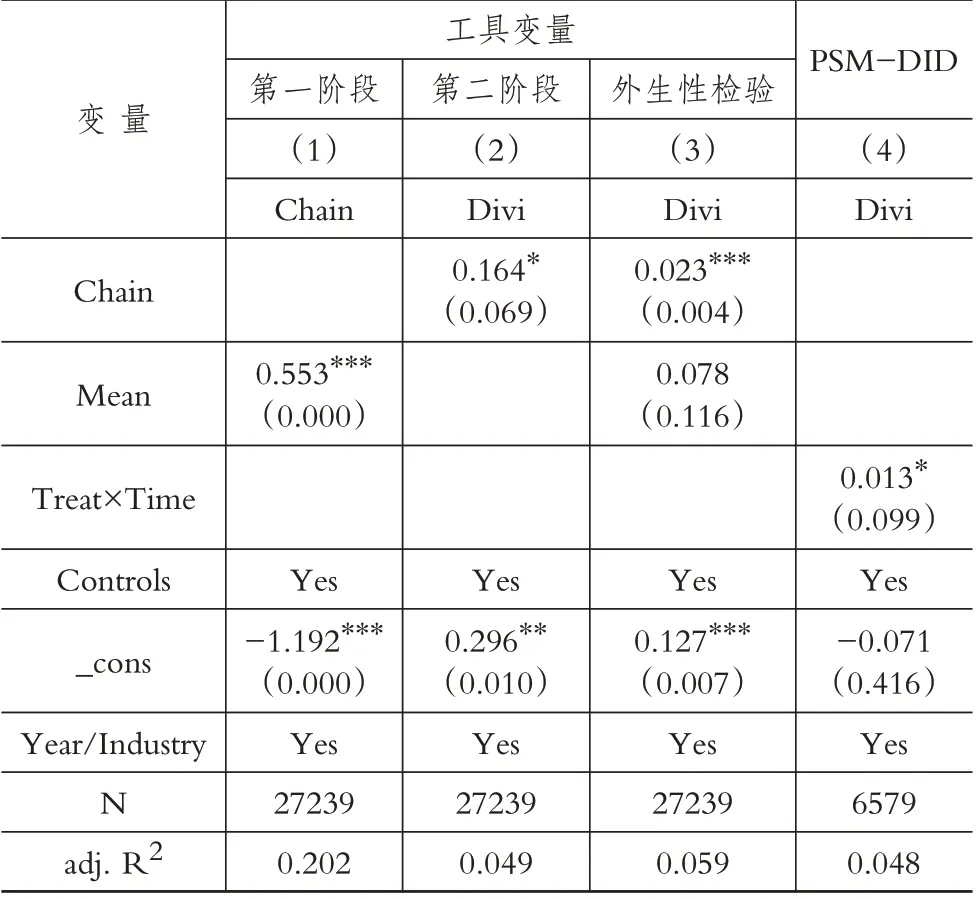

(四)内生性检验1.工具变量法。借鉴林钟高和刘文庆(2022)的做法,采用同年度同行业其他上市公司的连锁股东均值(Mean)作为工具变量,以缓解连锁股东与公司现金股利分配之间可能存在的内生性问题。回归结果如表6 列(1)、列(2)和列(3)所示,可见结论依然成立。

表6 工具变量法和PSM-DID模型

2.PSM-DID 模型。将存在连锁股东的公司定义为处理组,Treat取1,将不存在连锁股东的公司定义为控制组,Treat 取0;存在连锁股东当年及以后年度,Time 取1,否则为0。表6 列(4)中报告了PSM-DID 模型回归结果。连锁股东变量和时间变量交乘项Treat×Time的系数显著为正,研究结论不变。

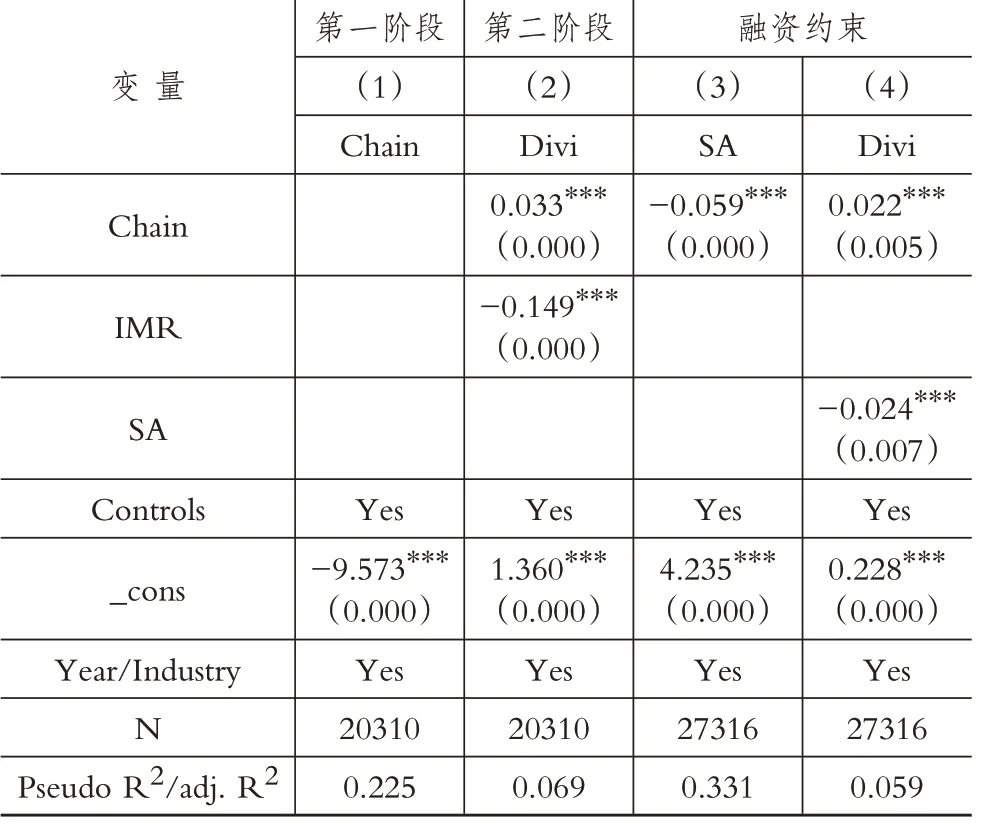

3.Heckman 两阶段模型。为缓解样本选择偏误导致的内生性问题,本文采用Heckman 两阶段模型进行检验。第一阶段采用Probit回归,设置虚拟变量Chain作为被解释变量,当公司拥有连锁股东时Chain 取1,否则为0。考虑到投资者在决定是否持有上市公司股份时,需依据上期财务报表获取公司的治理和财务信息(潘越等,2020),所以将控制变量滞后一期作为Chain 的关键因素,计算逆米尔斯比率(IMR)。第二阶段将IMR作为控制变量,以纠正潜在的样本选择性偏误问题。Heckman两阶段回归结果列示于表7 中。列(2)中IMR 的系数在1%的水平上显著,说明样本存在自选择问题,而Chain的系数在1%的水平上显著为正,表明结论依然成立。

表7 Heckman两阶段模型和资源效应检验

六、作用机制检验为检验连锁股东影响公司股利分配水平的作用机制,构建如下模型(2)和(3):

其中,Mediator 表示中介变量,分别为融资约束(SA)、代理成本(AC)和自由现金流(Free),其余变量定义同模型(1)。

(一)资源效应将融资约束(SA)作为连锁股东资源效应的代理变量。用SA 指数衡量融资约束程度,并将SA 指数取绝对值,SA 指数的绝对值越大,融资约束程度越高。连锁股东的资源效应检验结果列示于表7 中。由列(3)和列(4)可知,融资约束发挥部分中介效应。Sobel 检验的Z 值为2.56,在1%的水平上显著,表明融资约束是连锁股东促进公司现金股利分配水平提高的中介因子。由此,连锁股东的资源效应成立。

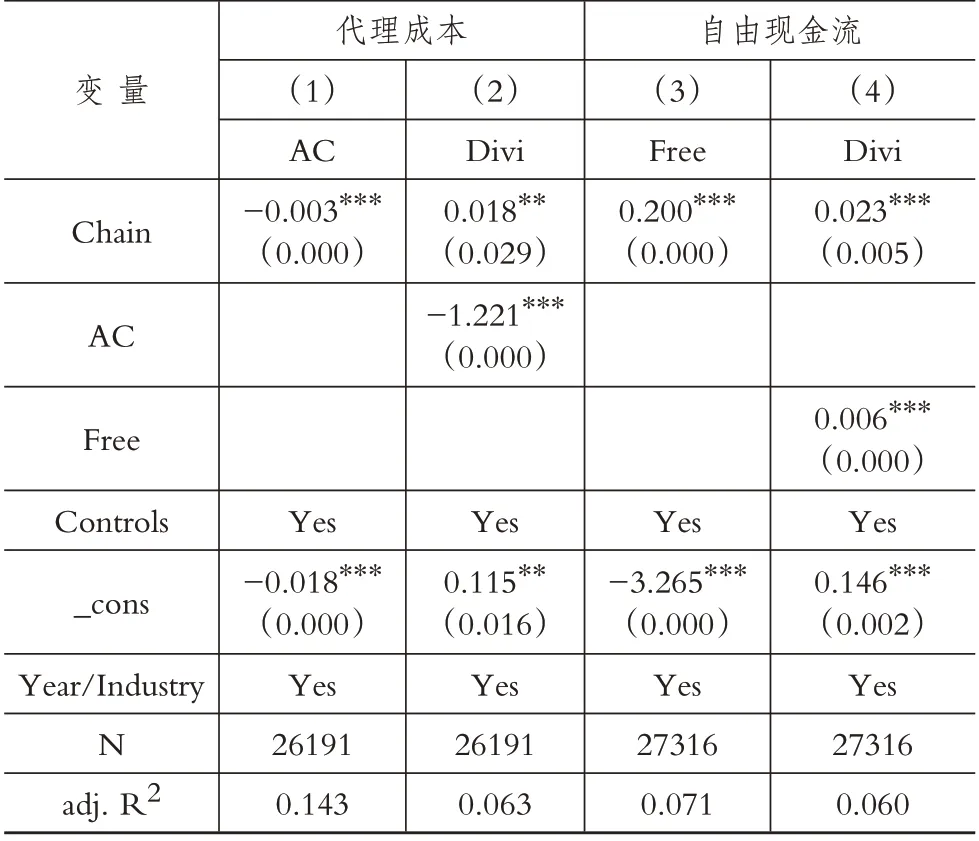

(二)监督治理效应1.降低代理成本。将代理成本(AC)作为连锁股东监督治理效应的代理变量。借鉴林钟高和刘文庆(2022)的研究,用其他应收款与总资产之比衡量代理成本,其值越大,表示公司代理成本越高。检验结果列示于表8中。由列(1)和列(2)可知,代理成本发挥部分中介效应。Sobel检验的Z 值为4.66,在1%的水平上显著,表明代理成本是连锁股东促进公司现金股利分配水平提高的中介因子。综上,连锁股东的监督治理效应成立。

表8 监督治理效应检验

2.减少自由现金流的滥用。将自由现金流(Free)作为连锁股东监督治理效应的另一个代理变量。自由现金流的计算方法为“息前税后利润+折旧与摊销-营运资本增加-资本支出”,其值越大,表示公司自由现金流水平越高。检验结果列示于表8中。由列(3)和列(4)可知,自由现金流发挥部分中介效应。Sobel 检验的Z值为3.449,在1%的水平上显著,表明自由现金流是连锁股东促进公司现金股利分配水平提高的中介因子。由此,连锁股东的监督治理效应成立。

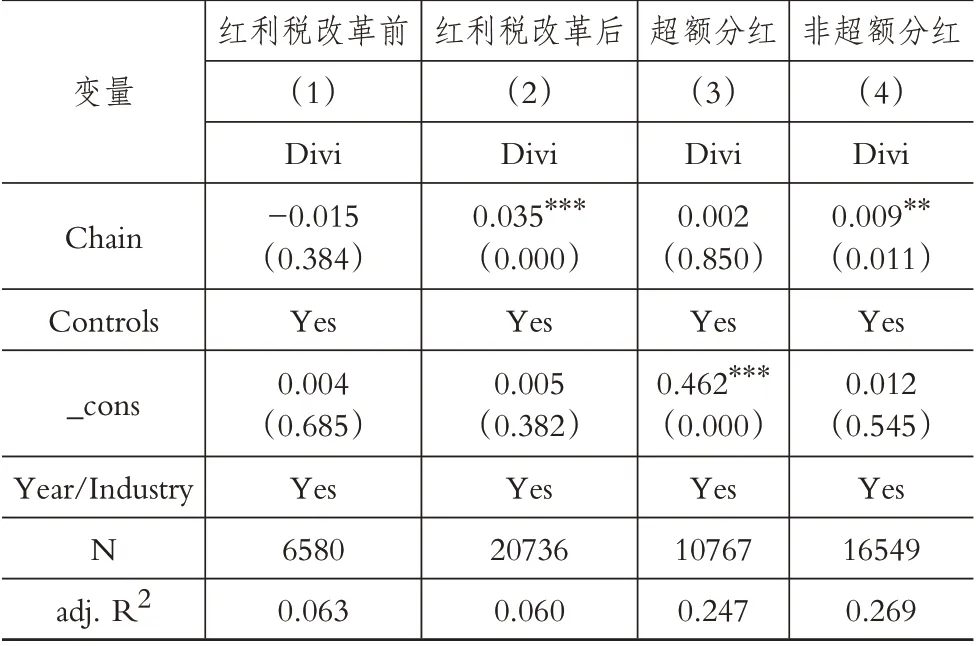

七、进一步分析(一)红利税改革的影响2012 年财政部、国家税务总局、中国证监会联合发布《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,对自然人股东获得的股息实行差异化个人所得税政策(简称“红利税改革”)。红利税改革前,投资者统一适用10%的红利税率;红利税改革后,持有期短于一个月的投资者需承担的红利税率提高到20%。持有期为1个月至1年的投资者需缴纳的红利税率维持在10%不变,持有期为1年以上的投资者需缴纳的红利税率降至5%。红利税改革后,分红的税收成本降低,在资本市场产生了积极影响。本文将2013年及以后的样本定义为红利税改革后,反之为红利税改革前,进一步检验连锁股东对公司现金股利分配水平的差异化影响。检验结果列示于表9 中。列(2)中Chain 的系数在1%的水平上显著,Chow 检验的P 值为0,表明在红利税改革后,连锁股东的存在对公司现金股利分配的促进作用更显著。

表9 进一步分析

(二)连锁股东的存在是否导致了超额分红一方面,连锁股东作为公司的大股东,出于对公司未来持续发展的考虑,倾向于把公司的盈余用于再投资,以促进公司未来盈利水平的提升。另一方面,如果公司进行超额分红,作为大股东的连锁股东将获得超额分红收益,也将缴纳更多税款,不利于连锁股东自身收益的提升。另外,对于非超额分红公司而言,其分红比例居于同行业较低水平,连锁股东带来的资源效应和监督治理效应更能促进公司发展,能够更好地监督公司以保护投资者利益,所以连锁股东对非超额分红公司的现金股利分配影响更大。而对于超额分红公司,其分红比例已居于同行业较高水平,现金股利分配水平的提升空间较小,即使此类公司存在连锁股东,其对现金股利分配的影响也有限。本文将公司现金股利分配比例大于同年度同行业现金股利分配比例均值定义为超额分红,否则为非超额分红。检验结果列示于表9 中。列(4)中Chain 的系数在5%的水平上显著为正,Chow 检验的P 值为0,表明连锁股东的存在并未导致公司超额分红。

八、研究结论与启示本文基于对连锁股东特性的认识,选取2008 ~2021年我国沪深A 股上市公司为研究样本,探究连锁股东对公司现金股利分配的影响及作用机制。实证研究发现:相较于不存在连锁股东的公司,存在连锁股东的公司现金股利分配水平更高。作用机制检验发现,连锁股东的存在能够发挥治理协同作用,主要体现在连锁股东具有的资源效应和监督治理效应增强了公司现金股利分配意愿和分配能力。进一步分析表明,在红利税改革后,连锁股东的存在对公司现金股利分配水平的促进作用更显著,且连锁股东的存在并未导致公司超额分红。

通过研究连锁股东对公司现金股利分配的影响,本文得到如下启示:对于公司而言,拥有连锁股东的公司应积极发挥连锁股东的资源、经验以及信息优势,不断创造条件以寻求更高质量的连锁股东入股,从而为公司吸引更多可利用的资源,提升公司经营效率,进而增强公司长期竞争优势。公司应充分利用连锁股东的资源效应和监督治理效应,提升公司的综合竞争力和市场价值。对于股东而言,要积极探索投资组合价值最大化的长效机制,而不是攫取超额分红,谋求私利。连锁股东作为持股同行业其他公司的股东,能够发挥资源效应和监督治理效应,这在一定程度上可以保护中小投资者的利益。对于投资者而言,在制定投资策略时,可以参考与目标公司拥有共同股东的上市公司现金股利分配情况,从而对目标公司未来的现金股利分配情况进行更全面的评估并做出理性决策。

【 主要参考文献】

崔宸瑜,陈运森,郑登津.定向增发与股利分配动机异化:基于“高送转”现象的证据[J].会计研究,2017(7):62 ~68+97.

杜善重,马连福.连锁股东对企业风险承担的影响研究[J].管理学报,2022(1):27 ~35.

杜善重,李卓.连锁股东治理与企业创新[J].科学学与科学技术管理,2022(5):117 ~141.

吕怀立,李婉丽.多个大股东是否具有合谋动机?——基于家族企业非效率投资视角[J].管理评论,2015(11):107 ~117+191.

胡刘芬,周泽将.经济政策不确定背景下企业现金股利政策研究[J].经济管理,2023(3):170 ~191.

梁日新,李英.连锁股东影响审计师定价决策吗[J].会计研究,2022(6):165 ~177.

刘星,谭伟荣,李宁.半强制分红政策、公司治理与现金股利政策[J].南开管理评论,2016(5):104 ~114.

林钟高,刘文庆.连锁股东会影响企业投资吗?——基于金融资产配置的检验[J].财务研究,2022(3):75 ~88.

马超.最终控制人性质、外资持股与股利分配行为——来自中国上市公司的经验证据[J].证券市场导报,2015(6):44 ~52+56.

马鹏飞,董竹.股利折价之谜——基于大股东掏空与监管迎合的探索[J].南开管理评论,2019(3):159 ~172.

潘越,汤旭东,宁博,杨玲玲.连锁股东与企业投资效率:治理协同还是竞争合谋[J].中国工业经济,2020(2):136 ~164.

王新光,盛宇华.连锁股东对企业“脱实向虚”的影响研究[J].管理学报,2022(12):1776 ~1783.

魏志华,李常青,吴育辉,黄佳佳.半强制分红政策、再融资动机与经典股利理论——基于股利代理理论与信号理论视角的实证研究[J].会计研究,2017(7):55 ~61+97.

原红旗.中国上市公司股利政策分析[J].财经研究,2001(3):33 ~41.

杨兴全,赵锐.连锁股东如何影响企业现金持有?[J].会计与经济研究,2022(2):3 ~21.

杨兴全,张记元.连锁股东与企业金融化:抑制还是促进[J].中南财经政法大学学报,2022a(2):27 ~40.

杨兴全,张记元.连锁股东与企业多元化经营:加速扩张还是聚焦主业[J].现代财经(天津财经大学学报),2022b(5):36 ~55.

朱冰,张晓亮,郑晓佳.多个大股东与企业创新[J].管理世界,2018(7):151~165.

Brav A.,Lehavy R.,Michaely R..Using expectations to test asset pricing models[J].Financial Management,2005(3):31 ~64.

He J.,Huang J..Product market competition in a world of cross-ownership:Evidence from institutional blockholdings[J].The Review of Financial Studies,2017(8):2674 ~2718.