陈 敏(博士),袁天荣(博士生导师),郭凤颖

一、引言建立健全政府财报审计是国务院提出的一项明确要求①。自2020 年审计署出台《政府财务报告审计办法(试行)》以来,现有制度仅提供了审计目标、计划、内容、报告和结果运用的原则性规范(张琦等,2022),至今没有明确具体审计事项的操作方案(陈平泽,2023),迄今也没有一份财报、审计报告公之于众(李志坚和耿建新,2022)。

政府部门财报审计是政府综合财报审计的合并基础。政府部门财报审计一旦实施,以下问题必将导致审计对象不完整,如:公共部门资产管理不实、债务规模不清、会计控制薄弱影响了财报可靠性(郑方方,2021);事业单位内部控制意识不强,且缺失业务与财务融合的控制体系(唐金金,2021);审计对象仅限于会计核算系统内容(陈泽平,2023)。进一步而言,审计机关将面临棘手的背书风险。其一,属于鉴证必要条件缺失造成的审计风险。审计目标定位鉴证(谢志华,2021),表明审计将为政府部门财报提供背书,而被审计单位的内部控制有效,不仅早已是审计鉴证的一项前提假设(莫茨和夏拉夫,1961),当前也是审计界公认的防范财报重大错误和舞弊的第一道防线及保证财报真实、完整的内在机制。其二,属于技术受限的风险。外部审计不具备事前、事中监督条件,若公共部门内部控制存在重大缺陷,外部审计所采用的事后检查技术较难获取可靠、连贯的证据。再者,经验数据②显示,审计机关对完善被审计单位内部控制的作用有限(褚剑和张云清,2018),可能不能改善,甚至会降低被审计单位内部控制质量(张曾莲和刘一婷,2019)。或许,这意味着审计机关陷入上述背书风险的窘境会在较长一段时间内难以改观?可以从化解这类棘手风险的需求出发,探讨下富有建设性的解决方案。

在探索和实践中国特色审计合力监督机制的时代背景下,本文基于《内部审计工作规定》(审计署,2018)对内部审计明确的职责,经研读内部审计工作与财报质量显著相关的研究成果③,以及审计机关深度利用内部审计工作的文献④,提出政府部门财报审计实施的一个设想,即:在审计机关授权和监督下,内审机构承办具体审计事项(为方便行文,简称“授权承办”)。文中对内部审计主体做了必要区分,分别是公共部门内审机构和内部审计协会,其各自承办的具体事项在第三部分进行深入探讨。

二、高审计质量目标下实行授权承办的必要性政府部门财报审计是一个还未实施的新事物,在高审计质量而非审计质量层面讨论其必要性,主要出于两点原因:第一,有助于说明重要作用;第二,高审计质量的衡量维度(Defond 和Zhang,2014)除了审计工作质量,还有财报质量。

对实行授权承办必要性的探讨,将从提高财报质量、实现高质量审计和审计资源共享三个方面,围绕实现政府部门财报的高审计质量,阐释内部审计工作的不可或缺性,以此表明:唯有实行授权承办,才能在会计信息质量建设层面,使审计机关、内部审计和公共部门形成一个联动结构,从而发挥内部审计的联结作用,建设性地改善财报质量和审计工作质量。

(一)提高政府部门财报质量的实然性选择公共属性给政府部门财报编制带来了错综复杂的现实问题。(1)权责发生制将催生会计数字操作,关于存续期长又较难确定预期收益的公共设施的计价,会计准则也缺乏明确标准。(2)会计政策的可选择性过大。执行公共政策是一个选择的过程,地方从中央发布的五年规划出发,会在多个具体目标中做出选择。地方政府及其公共部门行为主体的执行策略创新、选择偏好差异,导致公共事务执行流程的差异,进而造成会计政策选择差异(刘子怡,2017)。即使是高校的成本核算,其间接费用的分摊标准也存在多种选择,如学生数、学分数、上课日数、上课时数等。(3)财务会计的动力系统重建是一项复杂工程。公共部门是真正的财报主体,会计只是主体执行系统中的一个子系统。按照财务会计的运行环境要求,主体要对整个执行系统进行流程再造,最为复杂的是业务子系统运作的调整。主要原因在于,公共事务运作的调整可能会产生重要的经济后果和社会后果。由于业务子系统未调整到位,不少公共部门还在使用《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》这些预算会计管理体制(凌华和张云清,2019),公共部门内设机构的“信息孤岛”现象较普遍。(4)财务会计准则设计与执行的难题多。执行上:核算模式虽已从预算会计制度过渡到预算会计和财务会计“双体系”模式,但记账体系仍以预算会计为主;执行时间不满三年,存在资产管理不实、债务规模不清问题(郑方方,2021)。盛中民等(2019)认为,高校存在合并报表编制、会计核算要素重构、教育成本核算三大难题。

解决上述现实问题是一项系统性工程。换言之,针对具体问题的、孤立的建议,较难建设性地提高财报质量。然而,外部审计的运行机制和时间限制,使其无法综合考虑组织治理目标、政策设计理念、管理原则、组织文化,从而提出建设性的问题解决方案。王美英和孙旭(2018)发现,国家审计提出整改问题、意见和措施后,“距离困境”往往导致相关意见和措施执行不到位。不仅如此,外部审计在其忙季可能还会因不同项目的时间冲突,而对某个项目未能勤勉尽职。

相反,内部审计可以借助政府部门财报审计的强制性,通过将《内部审计准则》的信息系统审计和绩效审计程序融入政府部门财报审计,从两个方向改善会计信息质量。从下至上,内部审计可以推动执行系统的重建。例如,通过策划季度、半年度连续审计活动,可以推动执行系统(包括会计机构和业务机构)转变拖延、观望态度,共同商议搭建“业财合一”信息平台;从上向下,内部审计协调治理层和执行层两方的利益诉求,找到解决制度缺陷问题的协同方案,尽可能减少会计政策选择性差异。

(二)实现高质量审计的应然性选择高质量审计工作涉及因素较多,而风险导向审计技术和高审计质量目标应该属于其中的核心要素。

现代审计普遍运用风险导向审计技术,其风险模型是:审计风险=重大错报风险×检查风险。其中,重大错报风险包括两个层次,一是会计报表整体层次,二是交易类别、账户余额、披露和相关陈述层次。第一层次风险通常与被审计单位的控制环境和其他环境因素相关,第二层次风险又被细分为被审计单位的固有风险和经营管理控制风险。由此推断,被审计单位整体的内部控制质量会对风险导向审计技术运用效果产生重要影响。

被审计单位整体的内部控制质量应该是实现高审计质量目标的一个决定性因素。房巧玲和田世宁(2018)认为,应该将内部控制纳入政府财报审计内容。此外,理论上,高审计质量目标会关注高质量财报的影响,高质量财报取决于财报控制系统和被审计单位内部特征(Defond和Zhang,2014)。

如前所述,目前的内部控制质量与财务会计运行环境的要求之间存在较大差距。公共部门普遍使用预算会计的财务管理体制(凌华和张云清,2019),资产管理不实、债务规模不清问题未得到解决(郑方方,2021),业务和财务融合的控制体系缺失(唐金金,2021)。

而外部审计在改善内部控制质量方面的表现难尽人意。一组经验数据显示,国家审计对央企控股上市公司内部控制制度的建立健全作用有限,仅在审计后一年内改善了控制环境,对其他要素作用不明显(褚剑和方军雄,2018)。另一组经验数据显示,国家审计未能改善央企控股上市公司内部控制制度设计及其运行,相反审计后的内部控制有效性可能会降低(张曾莲和刘一婷,2019)。上述上市公司按照规定应设立了内部审计机构,也应接受了注册会计师审计。据此,这两组数据也从侧面反映出,内部审计与外部审计在改善内部控制质量方面的配合效果不明显,注册会计师审计在改善内部控制制度设计和运行方面的作用也不明显。

相反,内审机构承接政府部门财报审计,可以促进被审计单位改善内部控制。一是有助于完善内部控制缺陷认定,这是因为《内部审计准则》所指内部控制审计未基于对财报的影响,所以,通过实施政府部门财报审计,应当有助于《内部审计准则》完善内部控制缺陷认定标准。二是政府部门财报审计能够使其内部控制审计常态化,这是因为多数内部审计从所在单位的需要出发,选择性地安排其职责范围内的审计业务,审计成果往往以经济责任审计为主,有些公共部门甚至还未开展内部控制审计。

(三)公共部门实现审计资源共享的最优选择根据有关规定,负责公共部门审计监督的机构有国家审计和内部审计。虽然在审计署统一部署下,国家审计和内部审计建立了联合监督的制度体系,但是现实中国家审计和内部审计的联动程度与制度所规定的广度和深度存在较大差距。时现(2019)认为,其主要原因是缺乏有效实施机制。政府部门财报审计是所有公共部门每年接受的法定审计,并且与内部审计多项职责紧密联系,可以说,其比国家审计所执行的其他审计业务更适合建立实施合作机制。

同时,授权承办可以减少国家审计和内部审计的属性差异,从而改善审计监督机构间的合作。内部审计职责范围内的审计报告仅供内部使用而不具有公共性,这导致内部审计的公共属性明显不及国家审计。属性差异削弱了内部审计和国家审计的同源性,一定程度上造成内部审计对国家审计的敷衍应付。而政府部门财报审计报告作为公共物品⑤,授权承办将提高内部审计的公共属性,从而减少其与国家审计的属性差异。

三、制度背景和多次重复博弈的质量治理策略高审计质量目标主导下联动结构的形成,在理论上意味着:将内部审计对公共部门的事前、事中和事后监督,“融入”属于事后审计的政府财报审计,从而使内部审计在对公共部门进行全面、全程监督和完善内部控制制度建设的过程中,获取与财报相关的连贯、适当和充分的审计证据,进而化解公共部门内部控制缺乏有效性给审计机关带来的背书风险。同时,从实践的角度,“融入”的达成又取决于制度环境,且即使实现高审计质量目标,也还需针对相应风险探讨出可行的应对策略。

(一)制度背景分析1.制度依据。在我国,内部审计和审计机关的关系极为特殊。制度变迁表明,内部审计曾经与审计机关同源,可以看作是审计机关机构改革的产物。最新《审计法》(2022)、《内部审计工作规定》为审计机关对内部审计的业务指导和监督职责提供了法律法规支撑。在实施层面,《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审计署,2018)明确规定了指导与监督的途径和具体方式。据悉,审计署在新的《内部审计工作规定》发布后,允许国家审计机关向内部审计协会购买服务;2021 年,湖北省委审计委员会办公室允许审计机关有条件地采信内部审计工作成果。

2.制度规定和联动的合理性。现行制度将内部审计主体细分为内部审计协会和内审机构两个主体,并且对两者的性质、职责、要求界定截然不同。

在我国,内部审计协会是经民政部门批准的专业性社会组织,主要成员是内部审计领域的专业人士、政府部门和企事业单位。内部审计准则制定权,归属于中国内部审计协会。实践中,依照现行《内部审计工作规定》和《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,内部审计协会在审计机关推动下,将从三个具体方向(对内部审计质量的外部评估和评价指标体系的完善、专业培训、科研活动)发挥指导和监督作用。学术上,时现(2019)引入耦合理论,构建了审计机关、内部审计协会和内审机构的联动机制,提出审计机关将指导内部审计业务的部分职能委托内部审计协会完成。可见,实务界和学术界至少达成了两点共识,即:审计机关对内部审计协会授权,是内部审计协会发展的一个关键性因素;内部审计协会对专家资源的组织和使用,有助于业务指导。这意味着,审计机关对内部审计协会的适当授权,有助于发挥专家作用,从而不断完善财报审计的业务标准。

内审机构是单位的一个内设机构。依照现行《内部审计工作规定》,内审机构例行工作是对所在单位的内部控制、财务收支、资产等所有经营管理过程实施独立、客观的监督、评议和提出建议。不仅如此,《内部审计工作规定》还明确规定内审机构在单位党委直接领导下开展工作。根据这条规定,内审机构被提升至单位的治理层次,从而使内审机构独立于业务(运营)部门。学术上,国家审计充分利用内部审计成果(王晓丽,2009)早已是学术研究关注的一个主题。和秀星等(2015)引入协同理论分析框架,认为内部审计可以解决国家审计资源紧张问题。洪学智和邓盼(2016)也发现,英美国家将内部审计纳入国家审计统一平台并实行工作底稿等资源共享,形成结论互认。可见,授权承办可以收集财报相关证据,且内审机构独立于单位的业务(运营)部门,故证据的连贯性、适当性和充分性较有保障。

基于上述分析,授权承办这一设想机制对具体事项的安排可以是:在审计机关授权和监督下,内审机构承办现场审计工作,并完成以审计证据为主的现场检查工作底稿,内部审计协会组织专家对现场检查工作底稿形成的结论进行评价、对评价标准体系进行完善。

(二)多次重复博弈的质量治理策略关于审计机关深度利用内部审计工作,学术研究发现的风险点可归纳为:标准不完善(李彩燕,2020)、人力不足(孙青,2014;时现,2019)和独立性偏弱(李宗彦和郝书辰,2018)。

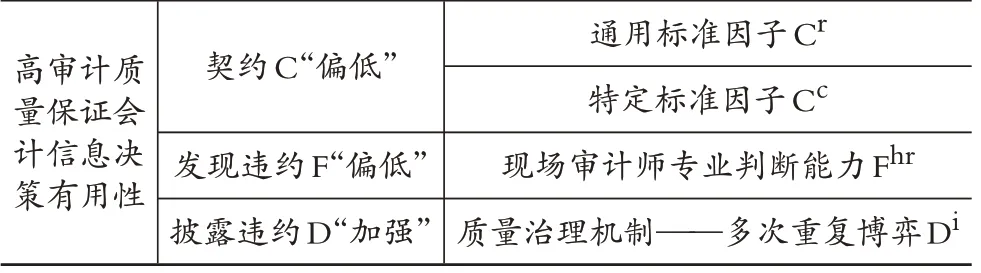

Watts和Zimmerman(1983)认为,审计质量是发现违约和披露违约的联合概率。基于此,审计质量可以表示为f(C,D),其中C 为发现违约因素,D 为违约披露因素。在D阶段实施质量治理机制,针对C阶段风险因子,通过选择恰当的博弈策略,将改善最终结果。具体而言,发现违约C 指向现场审计,质量风险因子具体是通用标准Cr、特定标准Cc和现场审计师专业判断能力Fhr。第一种情况,违约发现的风险因子集中于Fhr,例如合规性审计,审计报告通用标准Cr明确,较少涉及Cc,则D 阶段的质量治理机制选择一次性博弈策略。此策略通过责令修改,监督Cr执行到位,质量治理本质上是独立于项目组的复核,《内部审计基本准则》规定的分级复核中,机构负责人对项目组的复核主要采用一次性博弈策略。第二种情况,违约发现除了监督Cc执行,风险因子还涉及Cc不完备和Fhr,则D阶段的质量治理机制选择多次重复博弈策略。此策略下,对现场审计收集的证据和结论Cr、Fhr进行复核,且对特定事项标准Cc进行完善。此策略,一方面为了减少通用标准执行不到位现象,而强调复核人员独立于项目组,故也会额外发生复核人工成本;另一方面,因为特定标准Cc不完全性的客观存在,为了不断改善特定标准,还强调质量治理与特定业务组织的粘性。例如:在审计报告出具后,结合特定业务具体情况,通过定义真正的问题,分析整理特定知识,从而定制新的特定标准,进而改善下次审计证据的质量。

审计机关深度利用内部审计工作的风险点中,按现行《内部审计工作规定》,内审机构在单位党委直接领导下开展工作,即:独立于单位的运营(业务)部门,故独立性主要威胁治理层的披露违约,而非违约发现。而授权承办下,违约发现存在标准不完善(李彩燕,2020)、人力不足(孙青,2014;时现,2019),且标准包括通用标准Cr和特定标准Cc,表明披露违约阶段采取的是多次重复博弈的质量治理机制,而非一次性博弈。综上,授权承办的审计质量可表示为函数f(Cr,Cc,Fhr,Di),其中Di代表多次重复博弈策略(如表1所示)。

表1 内审机构承办现场审计的质量治理博弈策略

在授权承办安排下,政府部门财报审计可以形成审计机关、内部审计协会、内审机构和公共部门的联合结构,且针对质量风险,还需要采取多次重复博弈的质量治理机制。接下来,将运用经济治理理论进一步构建质量治理机制。

四、经济治理理论及其模型威廉姆斯和奥斯特罗姆开创性地将经济治理(economic governance)研究从经济学关注的边缘推到了前沿(郭其友和李宝良,2009)。这类研究打破了传统经济学“政府—市场”二分法,为大多数合作组织提供了指导(温思美和郑晶,2010)。具体而言,经济治理研究贴近内部交易费用不为0且契约不完全的现实,突破了契约可以自我执行的传统假设,着眼于组织的联合行动,通过将组织结构和机制设计作为组织资源配置的内生变量,分别提出了资产专用性模型和公共资源治理模型,为抑制合作关系的冲突提供了不同的治理结构类型。

威廉姆斯(1985)的资产专用性模型从交易费用角度讨论经济组织规模边界,其关于交易费用和资产专用性之间相关性的结论,也得到了大量实证研究的支持(Crosno和Dahlstrom,2010;王节祥等,2015)。具体而言:(1)在联合行动过程中,参与方的动机在很大程度上取决于交易费用的节约,交易费用细分为合作前费用和合作后费用,资产专用性、不确定性和交易频率决定交易费用,其中资产专用性是最重要的维度,资产专用性包括人力资本专用性、特定用途专用性等。(2)在交易不确定性适中的前提下,按资产专用性程度将交易划分为三种类型,即:没有或低专用性资产的交易、中等程度专用性资产的交易和高度专用性资产的交易。(3)治理结构与交易类型匹配,可以节约交易费用,据此存在三种治理结构,依次是市场模式、多中心治理结构和内部一体化治理结构。

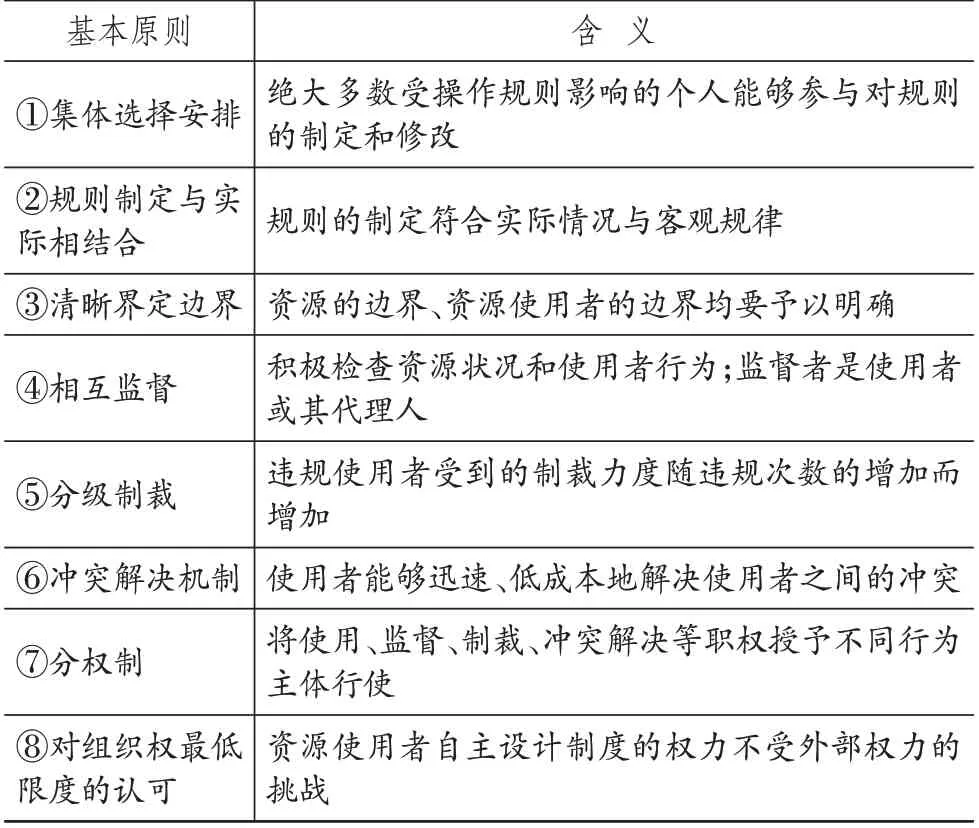

奥斯特罗姆(1990)的公共资源模型,是专门针对使用人数在50 ~15000人之间的公共资源的规则设计的,本质上是集体所有的多中心治理机制。具体而言:(1)这类资源具有准公共物品属性,即同时具有非排他性和竞争性,或同时具有排他性和非竞争性,并且使用人还需相互依赖。(2)有效治理需要通过实施自主治理实现,实现有效治理的要求是执行表2中8条原则中的任意4条。

表2 自主治理八条具体原则

五、内部审计协会主导的质量治理体系(一)质量治理主体的选择围绕政府部门财报审计,采取多次重复博弈策略的质量治理机制,治理主体有两个选项,即国家审计和内部审计协会。本文第三部分阐述了该项审计中国家审计、内审机构和公共部门的联合行动。国家审计是该项审计的法定主体,内审机构也是在国家审计授权和监督下承接审计。无疑,国家审计可作为质量治理主体的一个选项。同时,内部审计协会具有内部审计准则的制定权,有学术观点主张国家审计将对内审机构的部分监督和指导职能委托给内部审计协会完成(陈骏和时现,2018)。据此,内部审计协会作为质量治理主体也有制度依据。

国家审计选项与多次重复博弈策略相容性偏低。国家审计实施质量治理,可以改进通用标准Cr和Fhr执行的结果,但在改进特定标准Cc不完全性方面颇显乏力。原因之一是,特定标准基于特定或特殊知识,并非通用知识(郑石桥,2016);国家审计直接提供特定或特殊知识,将会是一个耗时费力、引发矛盾的过程。原因之二是,假设国家审计指定内审机构负责特定标准Cc,又因内审机构对公共部门治理层缺乏独立性,导致标准质量不高;如果国家审计组织专家对标准进行评议,则会发生较高成本。由此可见,国家审计主导质量治理,能够改进Cr和Fhr的结果,但在改进Cc的结果上有违成本效益原则。可以说,国家审计实施质量治理更接近一次性博弈策略。

内部审计协会选项与多次重复博弈策略相容性较高。内部审计协会采取行业自律体制,而非行政体制,意味着内部审计协会可以召集会员单位达成一个有约束力的合约,承诺实行由其自己制定的合作策略。因此,内部审计协会实施质量治理,可以利用会员单位的专家资源,并且通过制定一个会员单位可以相互监督和承诺的制度安排,长期利用专家资源。内部审计协会借助专家资源,既可以监督通用标准Cr和Fhr执行,还可以不断改进特定标准Cc,从而实施多次重复质量治理策略。

(二)质量治理路径下面使用质量治理机制,表示内部审计协会主导下对质量风险实施的多次重复博弈策略Di,进一步探讨具体路径组成。内部审计协会与内审机构、公共部门和审计机关三个主体的合作路径有所不同,具体分析如下。

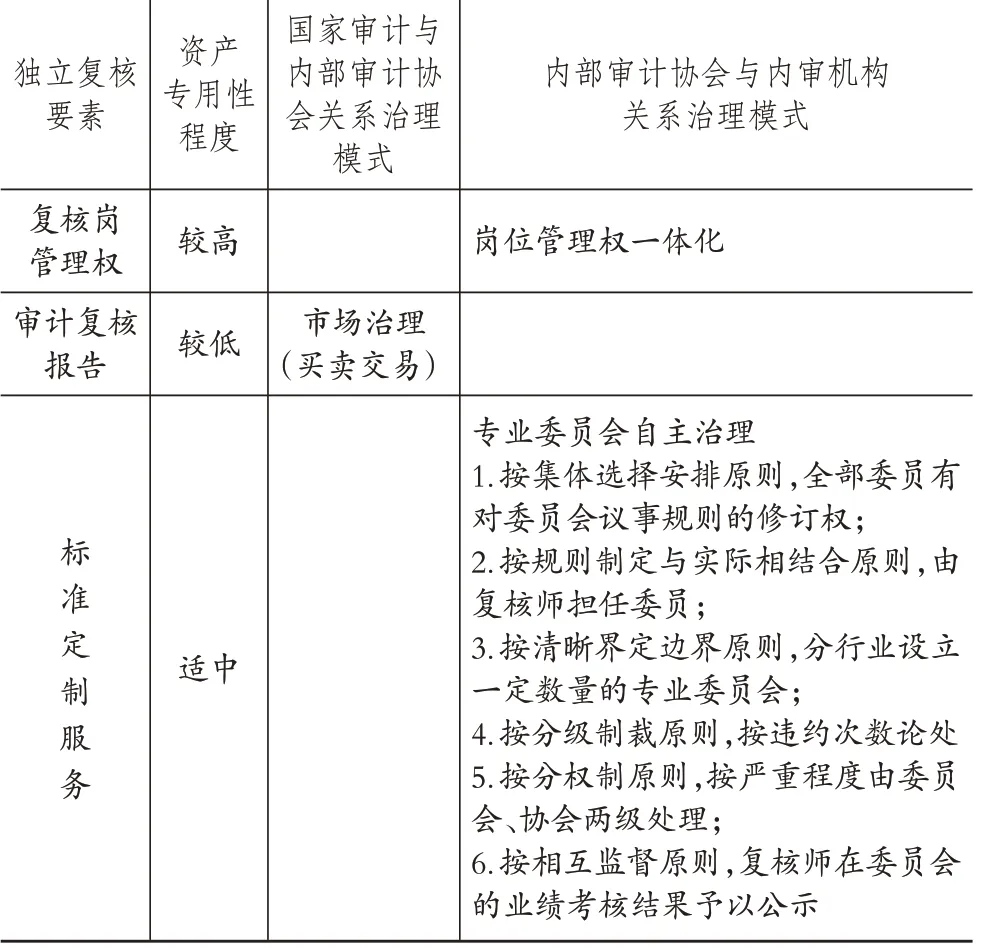

内部审计协会和内审机构及公共部门的合作,需要完成单个项目工作底稿质量复核和特定标准定制。作为执行主体的内审机构,需要设置质量复核岗位,还需要提供特定标准定制服务。因此,一种可行的做法是:内部审计协会拥有在内审机构设置质量复核岗位等全部岗位管理权,岗位仅向会员单位内审机构人员开放,受聘的质量复核师从事特定标准定制服务。由此推断:复核岗管理权和标准定制服务分别表示为D1和D2,可以作为内部审计协会和内审机构关系粘合剂的路径依赖。

内部审计协会和审计机关的合作,指向政府部门财报审计成果。从节约审计机关复核成本需要出发,基于内部审计协会借助复核机制的标准维护成果,一种可行的做法是:出具标准化的简式意见的审计复核报告。该报告可以作为长文式审计报告的补充。审计复核报告表示为D3,可以作为内部审计协会和审计机关关系粘合剂的路径依赖。

通过上述分析得出:Di路径组成是复核岗管理权D1、标准定制服务D2和审计复核报告D3,其按时间顺序,又依次处在复核前、复核中和复核后三个工作阶段,故D1∩D2=Φ,D1∩D3=Φ,D2∩D3=Φ。

(三)质量治理模式资产专用性是指特定用途被锁定而再难作他用的资产性质,专用性程度分强、中、弱三个层次。(1)复核岗管理权D1属于内部审计协会;内部审计协会对此要素的持续投入集中在人员聘任、考核、岗位津贴和解聘费用,这些支出不会给内部审计协会其他工作带来收益,且未在内审机构可支配范围内;据此,其专用性程度较高。(2)标准定制服务D2体现了内部审计协会和内审机构的依赖程度。一方面,内部审计协会面向所有来自内审机构的复核人员提供标准定制服务,定制服务具有非排他性;另一方面,内部审计协会专业委员会提供定制服务存在时间冲突问题,定制服务有竞争性。由此推断,定制服务属于存在多个权力中心的公共资源,专用性程度适中。(3)审计复核报告D3,如前所述,采用简式、标准化意见;因此,其专用性程度较低。

基于资产专用性模型(威廉姆斯,1985),具有高度资产专用性的独立复核要素选择一体化治理安排;资产专用性程度低的要素选择市场治理;资产专用性程度适中的要素选择多中心治理,而公共资源自主治理(奥斯特罗姆,1990)属于多中心治理,自主治理遵循一定的原则。由此推断:(1)复核岗管理权采用一体化治理。意味着:内部审计协会拥有复核岗位的决策使用权,即内部审计协会有权根据需要在公共部门内审机构设置复核岗位和岗位等次,并对岗位聘任条件、聘期、任期考核、任职待遇、晋升、辞聘进行统一安排,但复核岗位不改变拟聘对象的人事关系,被聘者同时享受公共部门人事政策下的薪资待遇和复核岗位津贴。(2)审计复核报告采用市场治理。意味着:尽管内审机构工作成果中的审计报告采用“详式”评价意见,但复核工作报告对成果采用“简式”的合理保证意见;复核意见标准化降低了国家审计和内部审计协会进行服务交易的费用,也使国家审计可以在政府部门财报审计外包上实现规模效应。(3)特定标准供给服务采用专业委员会自主治理。意味着:内部审计协会成立专业委员会,委员会按6条原则实施自主治理,超出最低4条的要求⑥。按集体选择安排原则,赋予全部委员对委员会议事规则的修订权;按规则制定与实际相结合原则,由复核师担任委员;按清晰界定边界原则,将特定行业或特定单位归为一类,分设一定数量的专业委员会;按分级制裁和分权制两条原则,对复核或标准定制工作敷衍的复核师,按违规次数分别由委员会、协会做出处理;按相互监督原则,复核师在委员会的业绩考核结果予以公示。质量治理路径、资产专用性及治理模式如表3所示。

表3 质量治理路径、资产专用性及治理模式

(四)促进审计机关的监督效果1.审计机关对内部审计协会的指导监督。如前所述,审计机关授权内部审计协会负责政府部门财报审计的质量治理体系工作,意味着内部审计协会围绕审计机关制定的合理保证审计目标,通过复核来监督已有标准的执行,通过定制标准服务来跟进运营调整、完善标准,以标准为基础,采用复核报告来反映对财报的保证程度。可见,内部审计协会关于财报审计质量治理的整个工作过程都有可观测的标准,供审计机关实施指导监督。可以合理推断,审计机关对内部审计协会财报审计标准建设工作的监督,在较大程度上还可以激励审计机关推动内部审计协会发展。

另外,内审机构存在经济外部性(石利芳和田晓红,2010),会导致公共部门从内部资源配置最优而非社会资源配置最优出发,安排对内审机构的投入。因此,审计机关实现对公共部门的监督不仅重要而且必要。

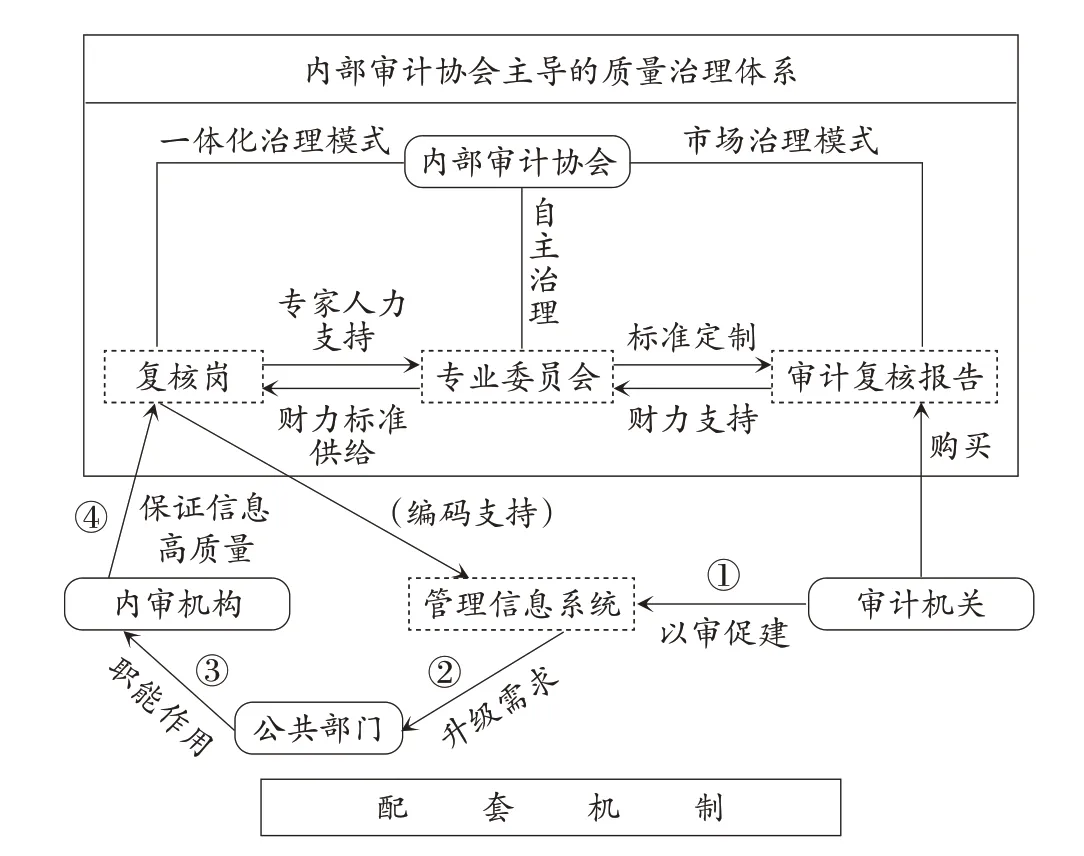

3.审计机关对公共部门的监督。审计机关通过采取“以审促建”模式实施信息系统审计,可以有效强化对公共部门经济活动的信息监督。以授权承办为基础,内部审计协会通过质量治理建设工作,完善财报信息质量相关的评价标准体系。信息质量评价标准的完善,可以有效保证公共部门信息系统中信息的准确性和完整性,从而使审计机关实现对公共部门信息的远程监督。

“以审促建”的要义是:(1)国家审计不在信息系统专项审计工作布置当年实施审计,而是给与公共部门一定年限的建设期,期满实施审计。如此,公共部门会对管理信息系统升级给与高度重视。(2)内部审计协会向所有来自内审机构的复核人员提供标准定制服务。(3)随后,复核人员发挥咨询作用,用标准支持相关人员完成信息编码工作。(4)单位对内审机构的投入以上述安排为基础,可以促进管理信息系统高效升级并达标,从而顺利通过审计基准日的信息系统审计。如此,单位投入符合成本效益原则,内审机构外部性问题得以解决。

(五)复核报告的证明效力将复核报告看作是质量治理工作的结果,意味着复核报告是复核工作和标准定制工作的综合体现。如前所述,独立复核会面临通用标准Cr和特定标准Cc不完备的问题,而且由于公共事务往往会因政策调整而修改运营流程,通用标准Cr和特定标准Cc需要持续进行完善。在相当大程度上,复核人员和现场审计人员之间的摩擦源自标准缺失。因此,政府部门财报审计的复核和标准定制是两项关联性很强的工作。换言之,对于复核中缺失的关键标准,需要及时提供标准定制服务,进而以标准为基础出具评议意见。

进一步而言,复核报告既反映对财报的保证程度,也反映相关的评议标准。这意味着复核报告的证明效力取决于财报审计的标准建设是否在审计机关、内部审计协会、内审机构和公共部门之间形成一个逻辑一致的闭环。如图1所示,将独立复核岗位设置作为切入点,从内审机构在职人员中选拔复核师,可以激发内审专家的工作能动性,从而能结合单位所在行业的具体情况参与特定标准定制,进而提高复核工作报告的标准化程度。然后,审计机关向内部审计协会购买审计复核报告,有助于内部审计协会开发利用内审专家资源的经济基础。作为监督所需的配套机制,审计机关“以审促建”对公共部门实施管理信息系统,将带动公共部门对特定标准的需求,从而推动公共部门对内审机构(尤其是复核岗专家)的工作支持。

图1 政府部门财报审计质量治理体系的内在逻辑

综合以上分析,审计复核报告的证明效力表明其具有可验证性,故审计机关购买复核报告后,通过对复核报告的保证程度和复核评议材料实施专业判断,然后出具审计报告。

六、研究结论、建议和展望(一)研究结论和建议本文将政府部门财报审计的实施机制作为研究对象,在经济治理视角下,通过构建内在逻辑,达成能知其然并知其所以然的研究目的。因为是对设想的研究,所以结论本身带有建议成分。

由图3计算可得卫星相对于地面站的运动速度均值为9.5 cm/s,将计算得到的多普勒系数k代入式(8)中就可以计算得到卫星本振频率值。图5为测量的通信卫星本振频率变化曲线,图6为卫星本振频率相对于标称值的偏差。

1.公共部门内部控制薄弱,故审计机关一旦实施政府部门财报审计,就有必要通过授权承办化解背书风险。其一,内审机构对公共部门实施事前、事中、事后监督,可以较全面地掌握情况,唯其承办财报审计现场工作,才能针对性地改善会计控制缺陷,并避免审计证据片面化。其二,唯内部审计协会承办质量治理体系建设,才能常态化组织专家对控制标准体系进行针对性完善,从而规范对内审机构现场审计的指导和监督。

2.审计机关授权内部审计承办具体审计事项颇具可行性。制度分析显示,其符合审计署制定的《内部审计工作规定》和《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》。再者,深入至质量治理层面,内部审计协会既是专家自律型组织,也是内部审计标准体系的维护主体。研究表明:内部审计协会在质量治理过程中使用专家资源,可以实现与现场审计师的多次重复博弈,借此改善标准执行和标准定制,进而降低审计风险。

3.本文所构建的实施机制可以促进审计机关监督和内部审计协会发展。通过完善政府财报审计质量的标准体系,可以促成审计机关对公共部门管理信息系统的监督。而内部审计协会赋能财报审计:一方面,采用一体化治理方式配备复核师,采用专业委员会自主治理提供标准定制服务,有助于从完善内部审计质量标准体系方向发挥监督和指导作用,从而拓展专业能力和价值贡献;另一方面,采用市场治理方式向审计机关出售复核报告,有助于在审计机关经费支持下实现可持续发展。

(二)研究展望政府部门财报和政府部门财报审计,目前都属于新生事物。本文采用规范研究方法,引入经济治理分析框架,构建实施机制的内在逻辑。下一步,通过对内部审计协会主体责任界定和法律风险评估的研究,提供该项审计实施机制的配套管理建议。此外,可进一步拓展研究方法,形成案例、经验数据研究成果。

【注 释】

①2014 年12 月国务院批转财政部制定的《权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》。

②审计机关对央企控股上市公司的审计。

③Diamond(2006)和Rahmatika(2014)先后指出公共部门(国外)的内部审计工作与其财报质量显著正相关,王守海等(2010)和傅太平等(2015)也相继提供了上市公司(国内)结论一致的经验数据。

④王美英和孙旭(2018)从政府财务报告审计的优化出发,阐述了内部审计在管理控制和内部监督上的作用。如李彩燕(2020)认为,国家审计和两个内部审计工作主体通过强化对接,建立协同机制,以及完善内部审计制度,可以更好地形成审计监督合力。

⑤《政府财务报告审计办法(试行)的通知》第十一条。

⑥参阅第四部分表2中的8条原则解释。

【 主要参考文献】

奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].上海:上海三联出版社,1990.

陈骏,时现.审计全覆盖驱动下的审计技术方法创新研究[J].审计研究,2018(5):22 ~29.

郭其友,李宝良.公共资源和企业边界的经济治理之道——2009 年度诺贝尔经济学奖得主的主要经济理论贡献述评[J].外国经济与管理,2009(11):11~19.

和秀星,潘虹,赵星.国家审计对内部审计资源的利用和风险防范——基于国际视野的经验数据[J].审计与经济研究,2015(5):24 ~31.

李宗彦,郝书辰.权责发生制政府财务报告审计制度探讨——英、澳两国实践经验及启示[J].审计研究,2018(1):51 ~58.

李彩燕.国家审计与内部审计发挥合力探讨[N].中国审计报,2020-09-23.

孙青.国有企业政工队伍的建设与能力提升[J].管理观察,2014(16):107~108.

盛中民,庞倩,潘俊.高校执行政府会计制度面临的问题及解决——基于制度理论的视角[J].财会月刊,2019(13):89 ~94.

唐金金.事业单位内部控制建设探析[J].财会学习,2021(16):197 ~198.

威廉姆斯.资本主义经济制度[M].北京:商务印书馆,2002.

王节祥,盛亚,蔡宁.合作创新中资产专用性与机会主义行为的关系[J].科学学研究,2015(8):1251 ~1260.

温思美,郑晶.经济治理与合作组织——2009 年诺贝尔经济学奖评介[J].学术研究,2010(1):78 ~85.

尹启华.政府综合财务报告审计框架的构建研究[J].南京审计大学学报,2017(1):95 ~101.

郑方方.我国政府会计信息可靠性问题研究[J].当代经济,2021(2):54 ~57.

褚剑,方军雄.政府审计能提升中央企业内部控制有效性吗?[J].会计与经济研究,2018(5):18 ~39.

Diamond J..The role of internal audit in government financial management:An international perspective[J].Social Science Electronic Publishing,2006(94):1~35.

Rahmatika D.N..The impact of internal audit function effectiveness on quality of financial reporting and its implications on good government governance research on local government indonesia[J].Research Journal of Finance and Accounting,2014(18):64 ~75.