孙继德 计 喆

(同济大学经济与管理学院,上海 200092)

引 言在我国由 “建造大国”向 “建造强国”转型的发展背景之下,建筑工业化与智能化水平已成为衡量行业高质量发展的关键性指标,为聚焦这一目标而实施的各项举措,其成效高度依赖于各类技术在实际工程项目建设过程中的实践与反馈,如通过应用建筑信息模型(BIM)实现施工流程的标准化[1]、使用物联网和云计算技术优化供应链管理[2]等。由此可见,建设项目是技术创新发展的基石,而技术创新是建设项目创优的推动力。因此就建筑业而言,基于项目层面对影响创新绩效的因素进行探究,才是符合创新产出定义的正确方法。

同时,基于我国目前仍处于深化经济体制改革的阶段,如何界定政府与市场的作用边界,从而最大程度地发挥社会主义市场经济体制所特有的制度优势,一直以来都是学界关注的热点。而产业政策作为政府调控市场的关键性手段,在对其有效性进行讨论的相关研究中,形成以林毅夫与张维迎为代表的两派观点。林毅夫[3]认为只有在有效市场和有为政府的协调作用下,才能为技术创新和产业升级营造最为优良的发展环境;张维迎[4]则反对任何形式的产业政策,认为集中化决策模式不利于技术创新,且可能导致企业家的寻租行为。因此,本文基于上述观点,通过研究建筑业产业政策力度对项目创新绩效的影响关系,明确产业政策的有效性或无效性。

过往与产业政策和创新绩效相关的研究,多基于政策中的部分细分领域,如政府补助与税收优惠[5]、 知识产权政策[6]、 研发资助[7]等,并将企业作为创新产出的研究对象。因此与过往研究相比,本文在政策力度的考察上具有广泛性,在研究对象的选取上具有针对性,拓宽了政策有效性领域的研究视野,丰富了创新绩效领域的研究成果。此外,本文研究为政策制定者解答了以下问题:政府监管机构不断制定并出台产业政策是否有利于促进建设项目创新产出,从而提升行业创新绩效?是否可以通过优化区域创新环境、考核技术创新投入产出比来促进或抑制前述影响效应?同时,向项目管理主体提供了以下问题的答案:是否可以通过维护与创新资源掌控者的关系来提升项目创新产出?是否可以通过加大对技术创新投入产出比的重视程度来提升项目创新绩效?总的来说,本文研究向政策制定者与项目管理主体提供了具有参考价值和实践意义的思考方向与战略思路,在立足行业实际问题的基础上,通过创新研究思路、构建实证模型并进行假设检验,总结并提出了具有指导意义的结论与建议。

1 理论分析与研究假设1.1 产业政策与创新绩效产业政策作为一个相对宽泛的专业术语,各类研究给出的定义不尽相同。但总的来说,学界一致认可的观点为:产业政策涉及各种形式的政府干预,以引导与促进生产性投资为目的,凭借在纯粹的市场经济体制中不会发生的外部行为,起到推动产业发展的作用[8,9]。

根据市场失灵理论,市场失灵是由不完全市场(Incomplete Markets)和不完全信息(Imperfect Information)的普遍性导致的,由此无法实现帕累托最优(Pareto Optimality),即资源的有效配置[10]。而政府在调控市场失灵方面的优势可总结为以下4点:(1)可通过征税权实现对生产的控制;(2)可通过禁止权规范市场价格;(3)可通过处罚权维护市场交易秩序;(4)在控制交易成本方面凸显明显优势[11]。基于政府一般通过政策法规来行使上述权利,因此产业政策对创新绩效的作用体现在以下3个方面:针对不完全市场,降低垄断对竞争的抑制作用,提升创新意愿;针对不完全信息,减少信息不对称导致的创新资源浪费;针对交易成本,减少组织知识外溢导致的公共物品搭便车问题,提升创新回报率。

过往文献大多基于微观层面对产业政策与企业创新之间的关系进行研究。其中,部分以全行业为样本,如黎文婧和郑曼妮[12]的研究表明,选择性产业政策对企业策略性创新存在激励效应,但其实质性创新能力并未得到提升;余明桂等[13]的结论指出鼓励性产业政策促进了企业技术创新,其中对重点鼓励行业的影响更为突出。部分以单一行业为样本,如李凤梅等[14]针对处于不同政策背景和发展阶段的光伏产业进行研究,得出了在政策和市场均趋于稳定的情况下,产业政策对企业创新绩效具有显着促进作用的结论;王晓珍和邹鸿辉[15]则明确了风电产业政策对企业创新绩效的正向影响,提出了风电产业政策存在显着的时滞性。本文则基于宏观产业层面进行研究,以各地区建筑行业为样本,研究产业政策对项目创新绩效的影响。

就研究对象而言,基于我国建筑业的市场化程度相比英美等发达国家仍有一定差距的现状,政府监管可有效减少机会主义行为,在规范市场交易、规避不正当竞争等方面产生重要作用;另外,我国建筑业属于劳动密集型行业,技术装备率和劳动生产率仍存在一定提升空间,为契合行业改革的高质量发展目标,着力提升技术创新水平将成为一大趋势。因此,建筑业产业政策能在一定程度上提升市场对项目绩效表现的认可度与重视度,而创新绩效就是其中非常重要的一个体现。

综上所述,本文提出如下研究假设:

H1:建筑业政策力度对项目创新绩效产生正向影响。

1.2 区域创新环境的调节作用区域创新环境(Regional Innovative Milieu)的概念最早由欧洲创新环境研究小组(Groupe de Recherche Europeén sur les Milieux Innovateurs)于 20世纪80年代中期提出。其给出的区域创新环境的核心定义为:在一个有限的地理区域内,特定的市场外部与内部主体通过相互协同与集体学习的过程建立非正式的复杂社会关系,由此区域创新能力得到提升[16]。如政府部门/科研机构/高等院校与市场企业通过项目合作的方式对某一领域进行技术创新,通过这一过程所形成的规范化合作机制使得当地区域创新环境得到发展。

开放式创新理论(Open Innovation)被定义为一种有目的性地进行跨组织边界的知识流动管理的分布式创新,同时辅以与组织本身商业模式相契合的盈利或非盈利机制[17]。这种模式既支持由外向内的知识流动(如创意竞争),也支持由内向外的知识流动(如合资企业)。当站在项目的视角理解开放式创新,则需首先将永久性组织和临时性组织进行区分,其次将创新的重点从以企业为中心转向以知识网络为中心[18]。由此可见,项目与组织在开放式创新的本质定义上并无区别,都是基于内外部知识流动而形成的。因此,区域创新环境的提升意味着项目内外部更加良性的知识流动,从而在创新方面取得更好的成效。

在将区域创新环境作为调节变量研究其对创新绩效的影响方面:徐彪等[19]研究了R&D投入在区域创新环境的调节作用下对规模以上制造企业创新绩效的影响,建议政府依次通过创新要素提供和创新效率提升两种发展阶段,打造区域创新环境,从而提升企业创新绩效;王晓珍等[20]将风电产业政策根据内容维度进行分类,并基于政策形式进行打分,研究了产业政策力度在区域创新环境的调节作用下对企业创新绩效的影响,研究结果表明其具有显着的地区性差异。胡园园和顾新[21]研究了在科技创新环境和对外开放程度的调节作用下,区域科技创新投入对科技创新产出的影响,得出了调节作用显着但存在地区不均衡现象的结论。本文基于我国31个省级行政区的建筑行业,研究区域创新环境对产业政策力度与项目创新绩效之间的调节效应关系。

就我国建筑业而言,项目创新依赖于内外部环境之间的良性互动,通过实现临时组织对知识流动的高效管理从而提升创新绩效;另外,在市场越发重视创新绩效的趋势下,区域创新环境的发展对于产业政策与项目创新绩效之间的关系凸显出明显的促进作用。

综上所述,本文提出如下研究假设:

H2:针对我国建筑业,区域创新环境对产业政策力度与项目创新绩效之间的关系具有正向调节作用。

1.3 知识创造水平的调节作用知识创造被理解为组织内的个人开发新知识的过程,在这一过程中,需要将个人已掌握的隐性知识和显性知识进行共享并尝试方案组合[22]。而组织在知识创造过程中,通过内外部跨层次信息交流,实现隐性与显性知识在数量和质量上的螺旋式上升[23]。

根据知识创造动态理论(Dynamic Knowledge Creation Theory):基于关系视角,创新作为组织知识创造的一种关键形式,难以单从信息处理或问题解决的角度予以充分解释。创新其实可以被更好地理解为一个过程,在这一过程中,组织发现并定义问题,再通过积极地开发新知识来解决[24]。因此,创新是组织知识创造的根本目标,组织知识创造则是创新的主要动力来源。而创新绩效作为组织创新的产出成果和衡量组织创新水平的评价指标,受到知识创造水平的直接影响。

另外,基于发展视角,SECI模型揭示了知识创造过程中的螺旋式发展规律,通过不断地循环从个人到集体再到组织层面的知识创造与利用,隐性知识和显性知识在质量上得到了提升、在数量上实现了增长。通过这一过程,组织的创新能力与创新效率都得到了发展,有效促进了创新产出[25]。

对知识创造与创新绩效关系的研究,多基于企业层面:吴翠花和万威武[26]通过对概念理论与作用机制进行剖析,构建了知识创造与自主创新之间的辩证互动关系模型,明确了知识创造对自主创新存在推动作用;张明等[27]研究了知识创造对战略联盟企业组织学习与创新绩效的中介作用;谢言等[28]则研究了知识创造对企业外部社会联系与自主创新的中介作用。本文基于地区面板数据,研究知识创造水平对建筑业产业政策与项目创新绩效关系的调节作用。

我国建筑业对项目创新绩效的关注越来越多地集中于技术层面,因此对组织知识水平的要求也越来越高。基于工程项目的独特性,知识创造水平在一定程度上体现了组织在不断面对新挑战的过程中,创新、高效并精准解决问题的能力。基于建设项目管理的主体一般遵循属地化原则,考虑到归属于不同地区的建设项目其管理组织在知识创造水平上存在一定差距,从而对建设项目的创新绩效产生影响。因此,在基于地区产业层面对项目创新绩效的研究中,知识创造水平应当作为调节变量予以考虑。

综上所述,本文提出如下研究假设:

H3:针对我国建筑业,知识创造水平对产业政策力度与项目创新绩效之间的关系具有正向调节作用。

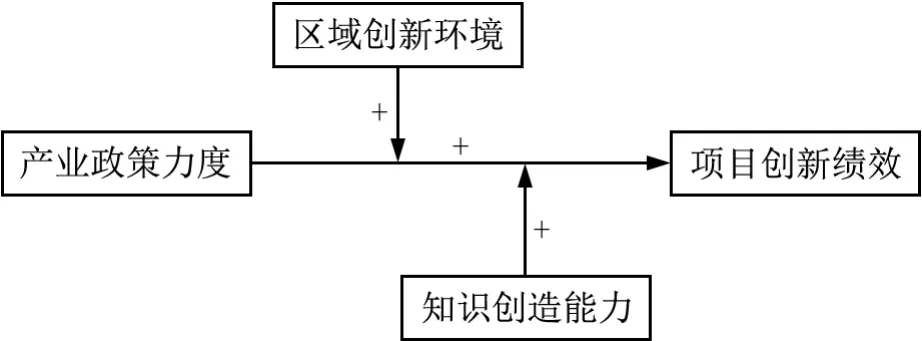

基于上述理论阐释与假设分析,本文的理论模型如图1所示。

图1 理论模型

2 研究设计2.1 样本选取与数据来源本文选取全国31个省级行政区(省、自治区、直辖市)(考虑到数据的可获得性,不包括港、澳、台地区)作为研究样本,研究时间范围为2010~2020年。自变量数据(产业政策力度)来源于北大法宝数据库中属于 “建设业”类别的政策条目,基于政策的时滞性,收集了2009~2019年间颁布的共3522项建筑业产业政策。因变量数据(项目创新绩效)来源于中国建筑业协会发布的鲁班奖入选工程名单。调节变量数据(区域创新环境、知识创造水平)来源于中国科技发展战略研究小组所编 《中国区域创新能力评价报告》。在控制变量中,市场化程度数据来源于王小鲁等所编 《中国分省份市场化指数报告(2021)》,其余与地区经济、建筑产业、科技创新水平相关的数据均来源于 《中国统计年鉴》、《中国建筑业统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》以及官方发布的数据经整理后计算所得。

2.2 变量定义与测度(1) 因变量

薛小龙等[29]以国家科学技术奖为研究样本,评价了建筑业创新绩效,并分析了建筑业创新体系的发展趋势。本文基于地区样本对建筑业的项目创新绩效进行研究,与之有所不同。国家科学技术奖多为重大基础设施、民生改善、技术攻关项目,因此其反映的是我国建筑业重大项目创新绩效,而难以体现项目创新绩效的地区性差异;另外,鲁班奖作为行业认可度极高的国家级建设项目综合类奖项,根据 《中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)评选工作实施细则》的主控项目及子项评价表(百分制),除去 “安全、适用、美观”的60分基本分值外,“技术进步、科技创新”所占的15分在显着成果和突出亮点评价部分占比最高,可见鲁班奖评选对于建设项目技术创新水平的重视程度。因此,本文将2010~2020年期间31个省级行政区鲁班奖年度获奖数量作为衡量项目创新绩效的指标,带入实证模型进行研究。

(2) 自变量

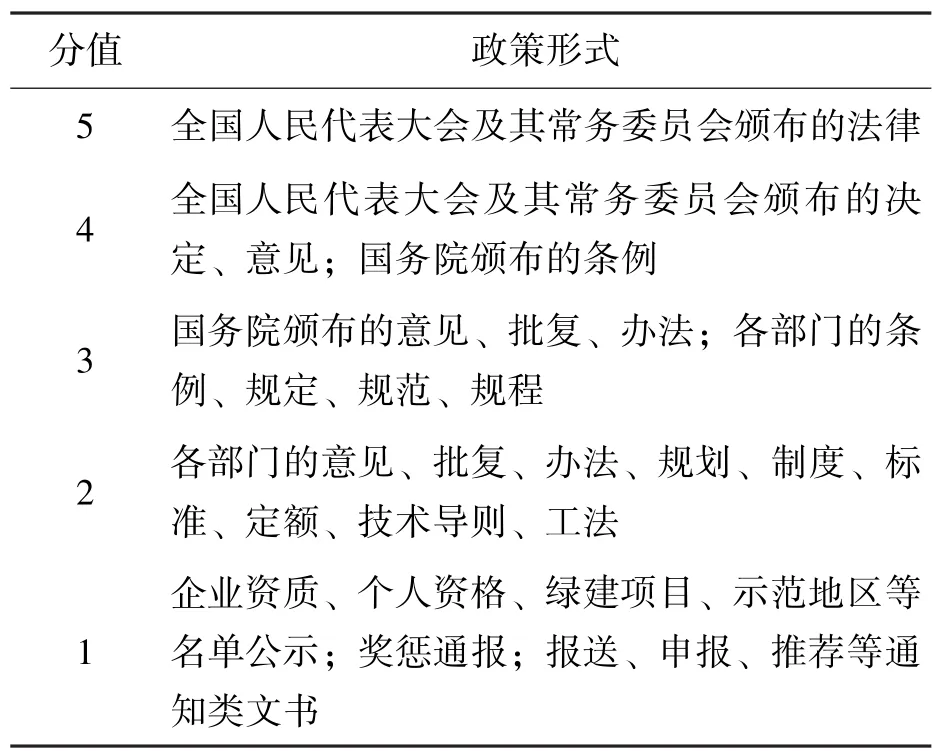

本文基于彭纪生等[30]对技术创新政策量化的思路,借鉴其总结的政策量化标准操作手册中政策力度评分部分,同时参考王晓珍等[15,20]对风电产业政策形式的赋值标准,以及郭本海等[31]给出的光伏产业政策力度量化标准,设定了针对建筑业产业政策力度的评价标准,如表1所示。

表1 建筑业产业政策赋值标准

将2009~2019年建筑业产业政策进行赋值后,利用式 (1)计算出各年度产业政策力度,作为自变量代入实证模型。其中,PEi,t为第i年第t条政策的力度评分,IPi为第i年政策力度评分之和。

(3) 调节变量

《中国区域创新能力评价报告》指标体系由一项 “创新能力”综合指标和五项一级指标组成,“创新环境”和 “知识创造”均为一级指标。其中,对创新环境的测量是基于政府在营造技术创新氛围方面应发挥作用,因此涵盖了创新基础设施、市场环境、劳动者素质、金融环境、创业水平等内容;对知识创造的测量则主要关注研究开发投入与专利产出、科研论文之间的关系,即使用科技投入产出比来衡量区域知识创造水平。因此,这两项指标系统全面地评价了地区的创新环境和知识创造水平[32]。

(4) 控制变量

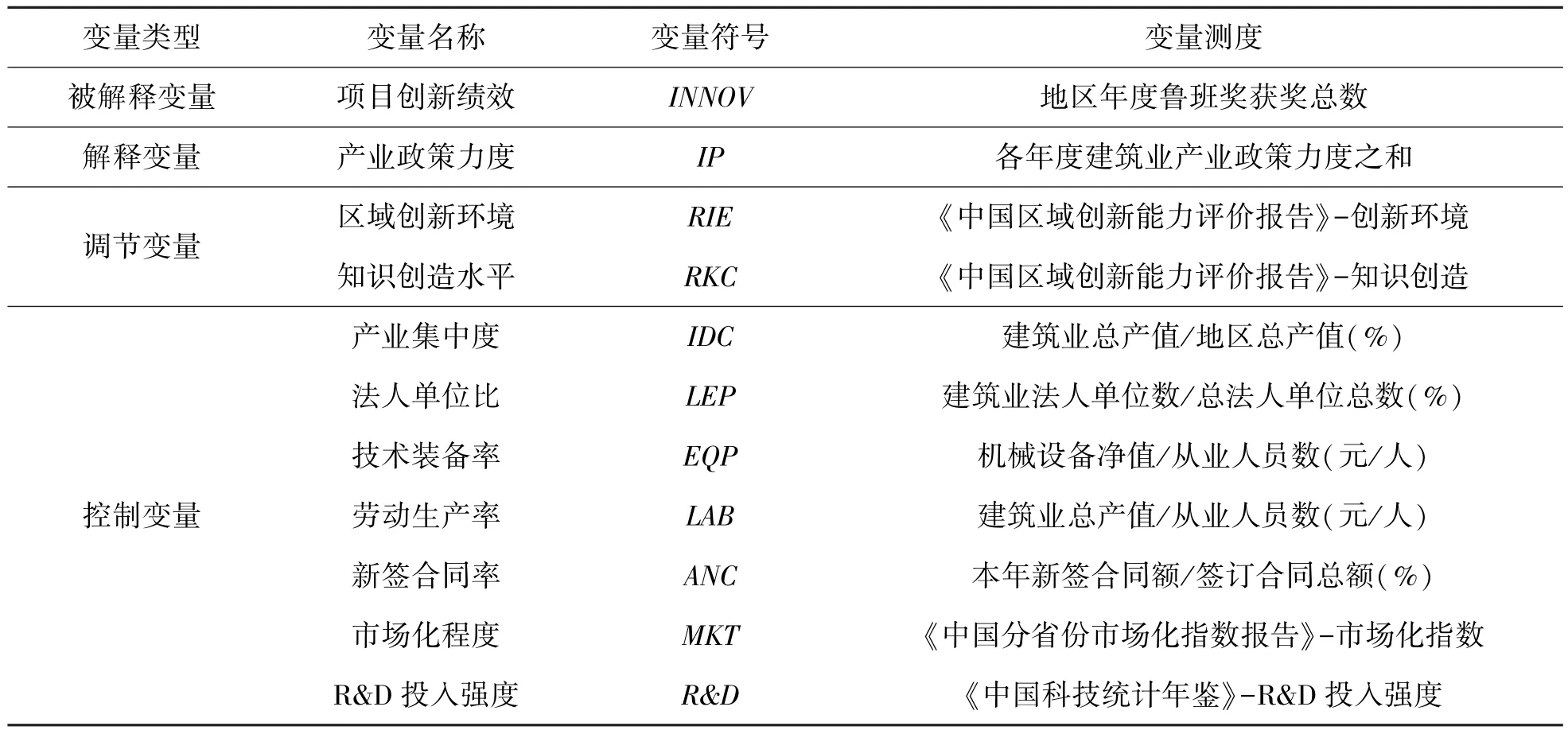

为了控制其他变量对不同地区建筑业项目创新绩效的影响,本文引入了基于产业发展、制度环境、创新投入等方面的控制变量。其中,在产业发展层面,引入产业集中度(IDC)、法人单位比(LEP)、 技术装备率(EQP)、 劳动生产率(LAB)、新签合同率(ANC);在制度环境层面,引入市场化程度(MKT)变量;在创新投入层面,引入R&D投入强度(R&D)。各变量的类型、名称、符号与测度详见表2。

表2 变量定义表

2.3 实证模型构建基于F检验和Hausman检验结果,本文应当使用固定效应模型进行回归,从而排除个体效应和时间效应的影响;基于方差膨胀系数(VIF值)的检验结果均小于10,排除多重共线性的影响;此外,通过在固定效应模型中加入稳健标准误(Robust),排除异方差的影响。

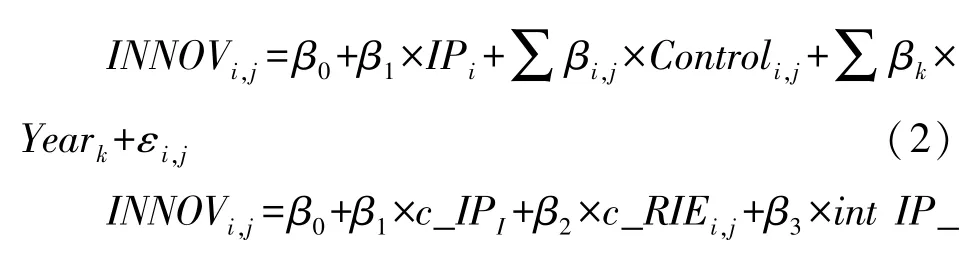

借鉴杨震宁和赵红[33]、 郭韬等[34]的实证研究过程,本文主效应和调节效应的检验模型如下:式 (2)检验了产业政策力度与项目创新绩效的关系(即H1),若β1显着,则表明建筑业产业政策力度对项目创新绩效具有直接影响效应;式 (3)、(4)分别检验了区域创新环境和知识创造水平的调节效应(即H2、H3),若β3显着,则表明区域创新环境/知识创造水平对产业政策力度与项目创新绩效之间的关系具有调节效应。此外,调节效应的检验还借鉴了温忠麟等[35]提出的将因变量与调节变量中心化后构建二者交互项的做法,从而消除不同变量间的量纲差异、自身变异、数值大小对结果的影响。

其中:

INNOVi,j——第i年第j个地区的建筑业项目创新绩效。

IPi/c_IPi——不经/经中心化处理后的第i年建筑业产业政策力度。

int IP_RIEi,j——经中心化处理后产业政策力度与区域创新环境的交互项。

int IP_RKCi,j——经中心化处理后产业政策力度与知识创造水平的交互项。

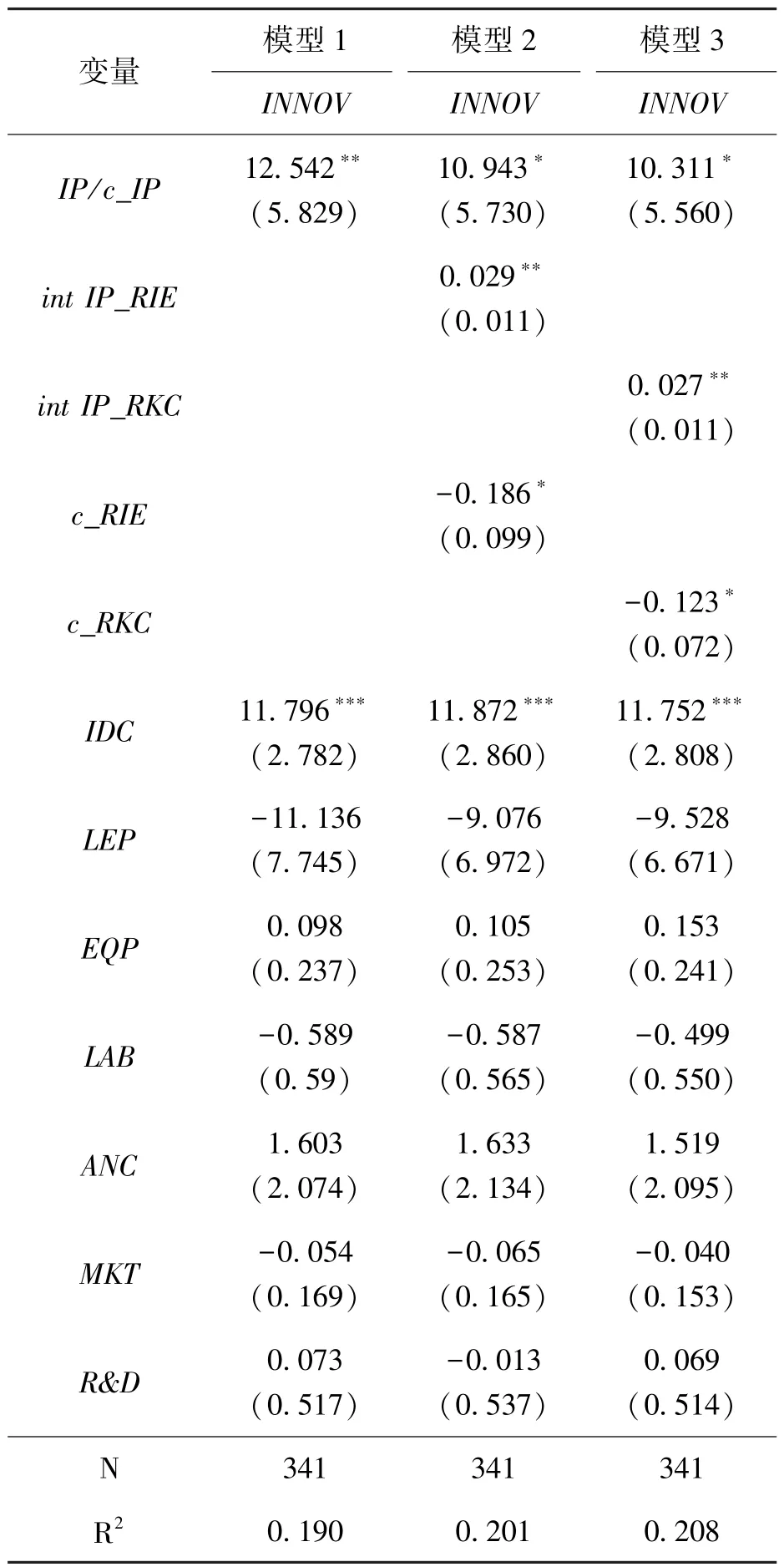

3 实证结果与分析3.1 主效应和调节效应检验通过对产业政策力度、项目创新绩效、区域创新环境以及知识创造水平之间的各假设进行检验,主效应与调节效应的多元线性回归结果如表3所示。

表3 多元线性回归结果

由模型1可知,产业政策力度对项目创新绩效(β1=12.542,p<0.05)具有显着正向影响,本文假设H1得到验证。由模型2和模型3可知,区域创新环境和知识创造水平与产业政策力度的交互项均对项目创新绩效具有显着正向影响(β3=0.029,p<0.05;β3=0.027,p<0.05),本文假设 H2 和H3得到验证。

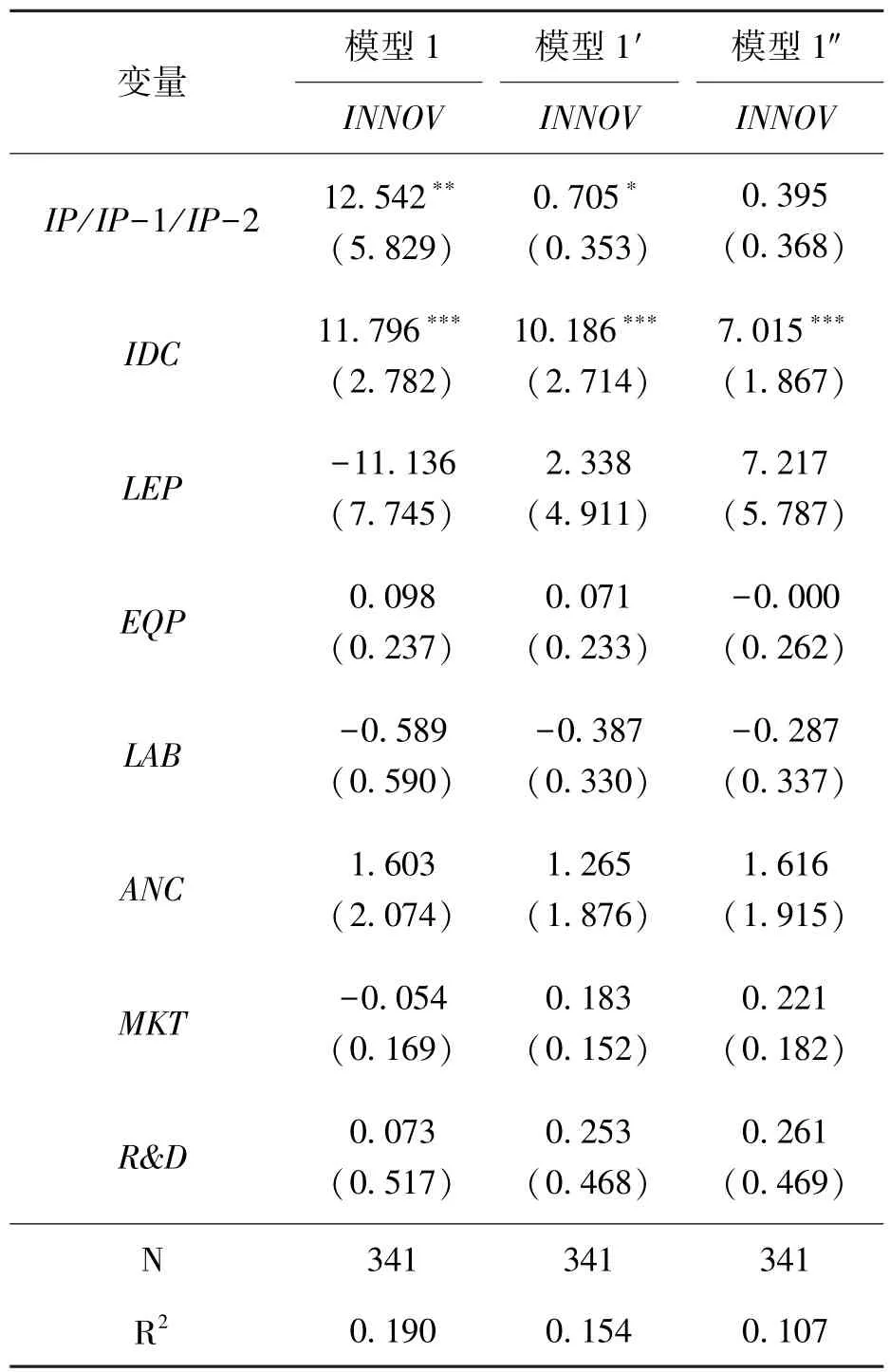

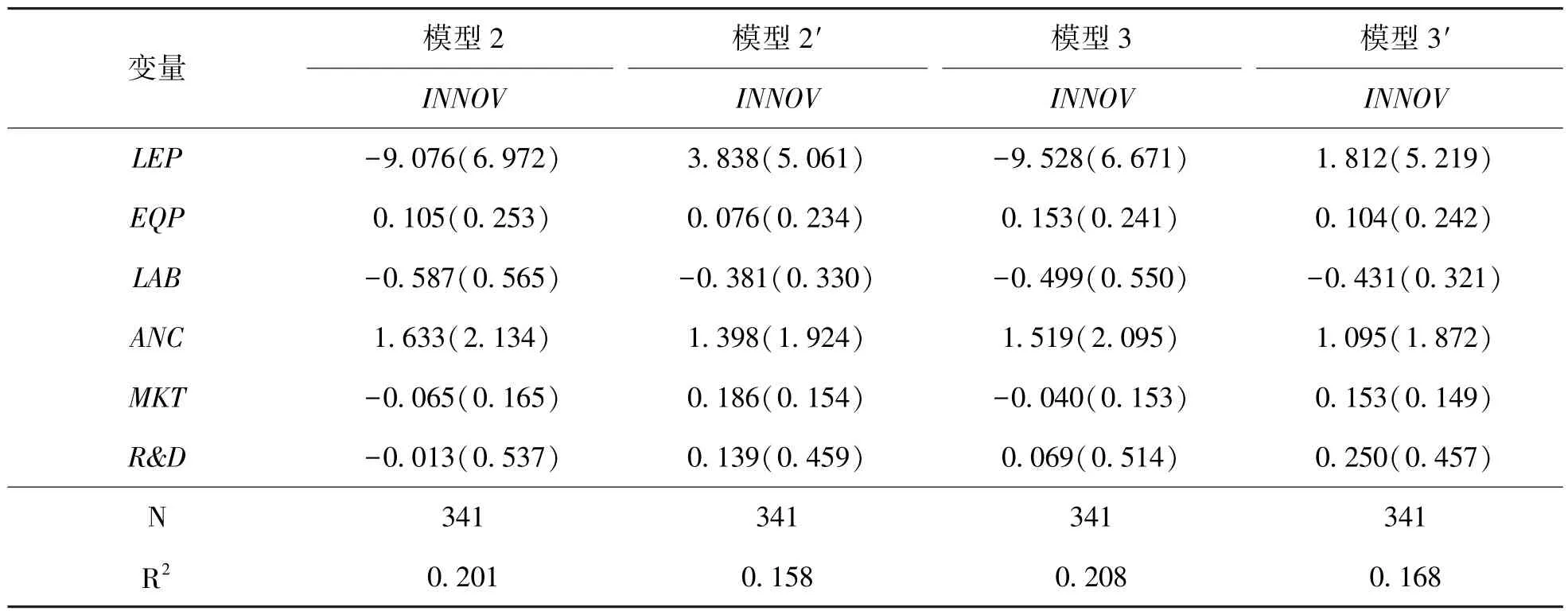

3.2 政策时滞性分析基于政策存在一定的时滞性,尽管本文已将项目创新绩效观测值所属年份对应的产业政策力度倒推1年,但为进一步明确建筑业产业政策的时滞性对项目创新绩效的影响机制,本文参考过往研究[36-38],引入滞后年份的产业政策力度,对前文提出的假设再次进行检验,主效应和调节效应的回归结果如表4~5所示。

表4 主效应的时滞性分析回归结果

续 表

将模型1(β1=12.542,p<0.05)与模型 1′(β1=0.705,p<0.1)、 模型 1″(β1=0.395,p=0.291)进行对比可知,滞后1年的产业政策力度对项目创新绩效仍具有正向影响,但显着性大幅降低,而滞后2年的产业政策力度已不具备显着性。由此可见,建筑业产业政策力度对项目创新绩效的作用效应随时间推移而减弱。

由于主效应在引入滞后2年的产业政策力度时已不显着,因此对调节效应的分析仅检验产业政策滞后1年的影响。将模型2(β3=0.029,p<0.05)与模型 2′(β3=0.033,p=0.330)、 模型 3(β3=0.027,p<0.05)与模型 3′(β3=0.014,p=0.444)进行对比可知,区域创新环境和知识创造水平对滞后1年的产业政策的调节效应大幅降低且已不显着,即调节效应随主效应减弱而降低,体现了二者对政策环境的敏感性。

3.3 稳健性检验为检验上述结果的可靠性,本文采用变量替换法,将项目创新绩效的量化指标替换为国家统计局发布的省级行政区各年度按国际标准进行分类的 “E部(固定建筑物)”的发明和实用新型专利授权量,再次对假设1~3进行检验。结果表明,核心变量的回归系数符号及显着性水平均无明显变化,仅部分控制变量的回归系数符号和显着性水平发生变化,由此排除内生性问题,证实了模型的稳健性。

4 结论与讨论4.1 研究结论过往对政策力度与创新绩效关系的研究多基于企业层面,目的在于揭示规制环境对企业创新产出的影响,忽略了项目作为企业最小经营单位的属性,以及项目管理作为企业盈利最根本环节的重要性。本文基于宏观地区产业发展与政府规制的视角,对建筑业产业政策、项目创新绩效、区域创新环境、知识创造水平之间的关系进行了研究,主要得出如下结论:(1)建筑业产业政策力度对项目创新绩效具有正向影响;(2)区域创新环境和知识创造水平对建筑业产业政策力度和项目创新绩效之间的关系具有正向作用效应;(3)政策力度对项目创新绩效的提升作用随着时间的推移逐步减弱。

4.2 政策建议基于研究结论,本文提出如下政策制定与项目管理方面的建议:

(1)秉持将有为政府与有效市场相结合的行业管理思路[3],在通过行业治理改革不断提升建筑业市场化程度的基础上,合理利用政府这双 “有形的手”在维护市场秩序、规避市场失灵等方面的辅助性作用。因此,政府机构可通过内部管理提质与外部监管提效相结合的方式来实现治理水平的有效提升。基于本文重点关注产业政策力度对项目创新绩效的促进作用,由此建议政府监管机构:①对内明确管理职能、强化责任意识、优化合作机制,做到职权责明晰且各部门协同高效,在确保产业政策力度逐年稳步提升的基础上,对产业政策的针对性与有效性等提出更高的要求;②对外设立产业政策实施的反馈机制,由基层监管主体负责落实,通过收集市场主体对政策内容、监管方式、实施成效的评价,及时掌握市场动态从而适时出台或调整产业政策,对建筑业市场监管做到有的放矢、精准高效。此外,落实产业政策实施的评价机制也可在一定程度降低政策制定者与被监管方的信息不对称,可通过多种方式获得反馈,从而确保政策制定的合理性与基层监管的合规性,做到有错必纠、有责必尽。

(2)对政府而言,建议优化提升区域创新环境,如在创新基础设施方面,加大对建筑业技术创新成果的知识产权保护力度,规范专利使用费的定价与协商机制,针对行业内的专利侵权行为,出台行之有效的判定指南与赔偿标准,保障技术创新主体的基本权益,促进项目对技术创新的资金与人员投入;在市场环境方面,通过规范建设项目管理主体与政府机关、科研机构、高等院校等在技术创新方面的合作机制,尤其针对合作模式、成果转化、利润分配等容易产生分歧的部分,有利于提升双方合作意愿、加强合作伙伴关系,从而促进创新产出。对项目主体而言,作为以施工管理见长的组织,在技术创新方面可能没有经验。因此积极寻求与各类掌握技术创新资源的主体之间进行合作不失为一种快速实现创新产出从而提升行业认可度的方式。

(3)提升建设项目管理各利益相关方的知识创造水平。①对内可通过引进技术人才、构建激励机制、完善培养体系等,提升技术人员的研发能力与业务水平;同时还可通过对过往项目进行复盘,推进组织在研发和创新方面进行经验积累;此外加大对技术创新投入产出比的关注和重视程度,提升组织层面的创新产出效率;②对外可通过行业协会举办建筑业技术创新研讨会,为创新主体构建平等开放的学习与交流环境,通过分享项目经历与管理经验,以达到相互学习、共同进步的目的;此外还可借助此类活动来增进不同项目管理主体之间的相互了解,以便未来有机会进行深层次的合作。