曾海鹰 岳 欢

(贵州大学经济学院,贵阳 550025)

引 言受到工业革命的影响,人类逐渐增加了对能源的开发和利用,而过度依赖能源会对未来的稳定发展造成隐患,对世界各国的经济都造成了严重的冲击,同时也带来了许多的环境污染问题。能源无节制大幅使用对生态环境造成了严重的破坏,温室气体的急剧增加日益威胁人类的生存发展。控制温室气体排放,抑制温室效应,不仅是经济社会持续繁荣的前提,更影响人类的可持续发展。中国在全球控制温室效应工作中发挥着举足轻重的作用。长江三角洲地区作为我国经济发展较快的地区之一,其产业结构在最近20年间不断发生变化,第一产业占GDP的比重从2000年的11.01%到2019年降低为3.93%,第二产业占GDP的比重从2000~2019年下降了8.43%,第三产业占GDP的比重近20年增加了15.5%,可以看出,产业结构不断向第三产业转移;另外,长三角地区位于长江下游,沿江海港口较多,进出口贸易水平得以提高,2019年,进出口总额达11.3万亿元。中国的碳排放总量位居世界第一,尽管出台了许多关于碳减排的措施,但碳排放量仍居高不下。因此了解长三角地区产业结构、对外贸易和碳排放之间的关系,对于促进经济社会绿色转型,实现中国整体碳达峰和碳中和具有重大意义。

1 文献回顾1.1 产业结构和碳排放关于产业结构和碳排放之间的关系,学者们进行了一系列的研究。有的学者认为产业结构的变化会减少地区污染,降低碳排放量。如Chen和Gu(2011)[1]从产业结构优化的角度验证了优化过程会改善环境质量、降低污染物排放。Dasgup⁃ta等(2002)[2]认为产业结构发生调整是由于人们进行创新活动造成的,创新能够促使企业的技术得到进步,从而促使产业结构进行调整,并且较强的环境规制能够降低污染排放水平。周亚军和吉萍(2019)[3]采用空间计量模型测算我国30个省域的人均二氧化碳排放量,结果得出产业结构的调整升级能够显着降低碳排放水平。周星等(2016)[4]在探讨产业结构、人口效应等影响因素和分析碳脱钩的内在关联性的过程中分别采用了Tapio脱钩模型和LMDI模型,研究的结果表明第二产业比重的下降和第三产业比重的增长会促使碳排放减少,从而有利于经济发展与碳排放脱钩。邓光耀等(2018)[5]运用动态和静态模型,得出产业结构升级有助于降低能源消费碳排放。郭朝先(2012)[6]对中国碳排放进行分解,估算产业结构变动对碳减排的贡献,得出其平均贡献率约在10%~16%,未来产业结构的变动将会减少碳排放。原嫄等(2017)[7]引入产业关联水平,根据欧盟27国投入产出数据,引入产业关联度并分析其对区域碳排放的影响,得出制造业和服务业间产业关联度对碳排放的影响为负。黎振强和周秋阳(2021)[8]通过空间计量方法分析产业结构升级和碳排放之间的关系,得出产业结构升级有助于减少碳排放。熊娜等(2021)[9]采用脱钩指数研究了东盟一体化中产业融合发展与碳排放变化问题,研究表明产业结构优化协同规模扩张、产业市场倒逼机制、产业匹配度有助于治理碳排放。仲伟周等(2015)[10]通过时间序列模型分析产业结构对碳排放强度的影响,研究发现第二产业比重高的地区碳排放量高,节能减排应从调整产业结构入手。

1.2 对外贸易和碳排放关于对外贸易和碳排放之间的影响,许多学者也进行了研究。 Copeland和 Taylor(1994)[11]首次提出 “污染天堂假说”,将一国环境政策引入国际贸易中,认为在各国不同强度的环境政策下,污染密集型企业会流入到环境标准相对较低的国家或地区中,从而引致这些国家或地区的环境污染。宋德勇和易艳春(2011)[12]通过时间序列数据回归得出FDI对碳排放有负向影响,由于FDI的技术溢出,FDI的流入在一定程度上可以改善我国生态环境质量,缓解碳排放压力。代迪尔和李子豪(2011)[13]通过建立多维度碳排放模型,从结构、规模、技术和管制4个效应出发,观察了碳排放的影响,分析得出FDI的技术效应可以改善中国的环境质量,但规模扩张增加了中国工业碳排放。许可和王瑛(2015)[14]选用了我国30个省市自治区的面板数据,对中国对外投资与本国碳排放量的关系进行计量分析,得出我国OFDI对国内碳排放呈显着的正效应,但各个地区的此种正效应存在明显的差异。郭红艳和韩立岩(2008)[15]对中国1992~2006年的数据进行计量检验,得出外商直接投资增加对环境产生正的影响,但是影响程度比较小。温怀德等(2008)[16]通过构建线性经济计量模型,根据面板数据分析得出出口贸易造成了环境污染,进口贸易抑制环境污染,但作用较小,中国应该调整出口和引资政策以改善环境质量。闫玲等(2021)[17]运用空间杜宾模型检验对外贸易对我国碳排放的空间效应,结果发现对外贸易对本地和邻近地区的碳排放存在显着的抑制作用。焦建玲等(2017)[18]基于30个省(区、市)2000~2013年面板数据,构建空间面板模型,实证结果认为进口贸易技术能降低碳排放强度,且空间影响的间接效应大于直接效应。

1.3 文献述评结合既有文献来看,国内外学者对于产业结构和对外贸易与碳排放的关系进行了多方面的探讨,目前关于碳排放的研究较少针对某一特定区域,大多从国家或者省域视角出发,将产业结构、对外贸易和碳排放三者结合起来的研究也较少,基于空间权重矩阵的研究比较单一,大多只研究一种空间权重矩阵,另外,产业结构和对外贸易对碳排放的影响的研究结果会因选择不同的区域而不同。基于此,本文以长三角地区41个地级市作为研究对象,以2000~2019年20年数据为基础,运用空间自相关检验,结合三者空间权重矩阵和空间杜宾模型考察产业结构、对外贸易和碳排放之间的关系,以期为长三角地区节能减排、提高生态环境质量提供参考和建议。

2 长三角地区碳排放量空间特征利用GeoDa软件将长三角地区41城市的碳排放量分为5个等级。从长三角地区碳排放分布图(图略)中可以看出,近几年长三角地区碳排放量没有发生明显的变化,2000年碳排放量较高的地区是上海、苏州、无锡、杭州、南京、宁波、合肥和温州;到2009年,碳排放量较高的城市是上海、苏州、无锡、杭州、南京、宁波、合肥和南通;到2019年,碳排放量较高的城市仍然是上海、苏州、无锡、南京、杭州、合肥、宁波和南通。

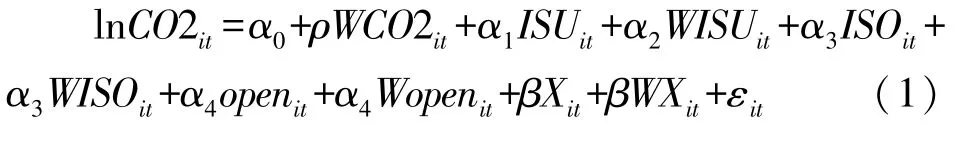

3 计量模型3.1 模型设定由于本地碳排放会对邻近区域产生一定的溢出效应,而空间杜宾模型将自变量和因变量同时引入模型中,能够更好的解释变量之间的空间关系,因此从产业结构高级化和合理化两个方面来衡量产业结构,选择空间杜宾模型对三者进行实证分析,其模型表达式如下:

其中,i表示城市,t表示年份,lnCO2表示第t年i城市的二氧化碳排放量的对数,W表示空间权重矩阵,WISUit、WISOit、Wopenit和WXit分别表示产业结构高级化、产业结构合理化、对外贸易和其他控制变量的空间溢出项,εit为随机干扰项。

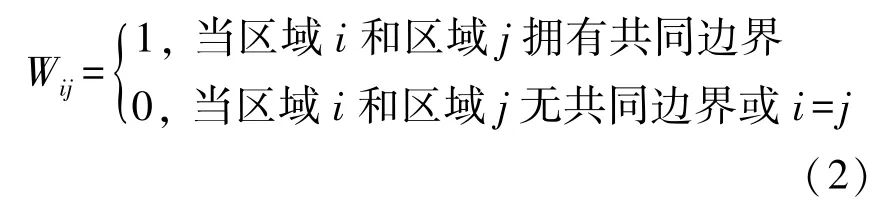

常用的空间权重矩阵有空间邻接、反距离、地理距离、经济和嵌套等,本文尝试使用空间邻接权重矩阵、地理距离矩阵和经济权重矩阵3种权重矩阵进行估计。其中,空间邻接权重矩阵的表达式为:

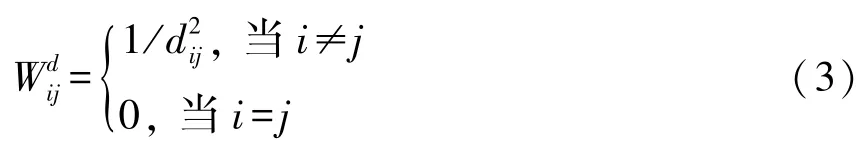

地理距离空间权重矩阵公式为:

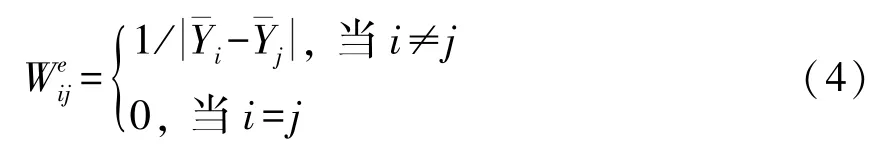

Wij为第i行、j列的矩阵元素,dij表示城市i与城市j的直线距离。经济距离空间权重矩阵的形式为:

3.2.1 被解释变量

碳排放量(CO2),本文对碳排放量数据进行对数处理。

根据IPCC指南来估算长三角各城市的二氧化碳排放量:

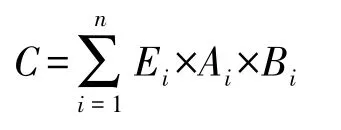

其中,C为碳排放总量,Ei、Ai、Bi分别表示第i种能源的消费量、折标准煤系数和碳排放系数,本文选取8种能源消耗来计算碳排放量,各种能源数据如表1所示。

表1 各种能源的转换数值及碳排放系数

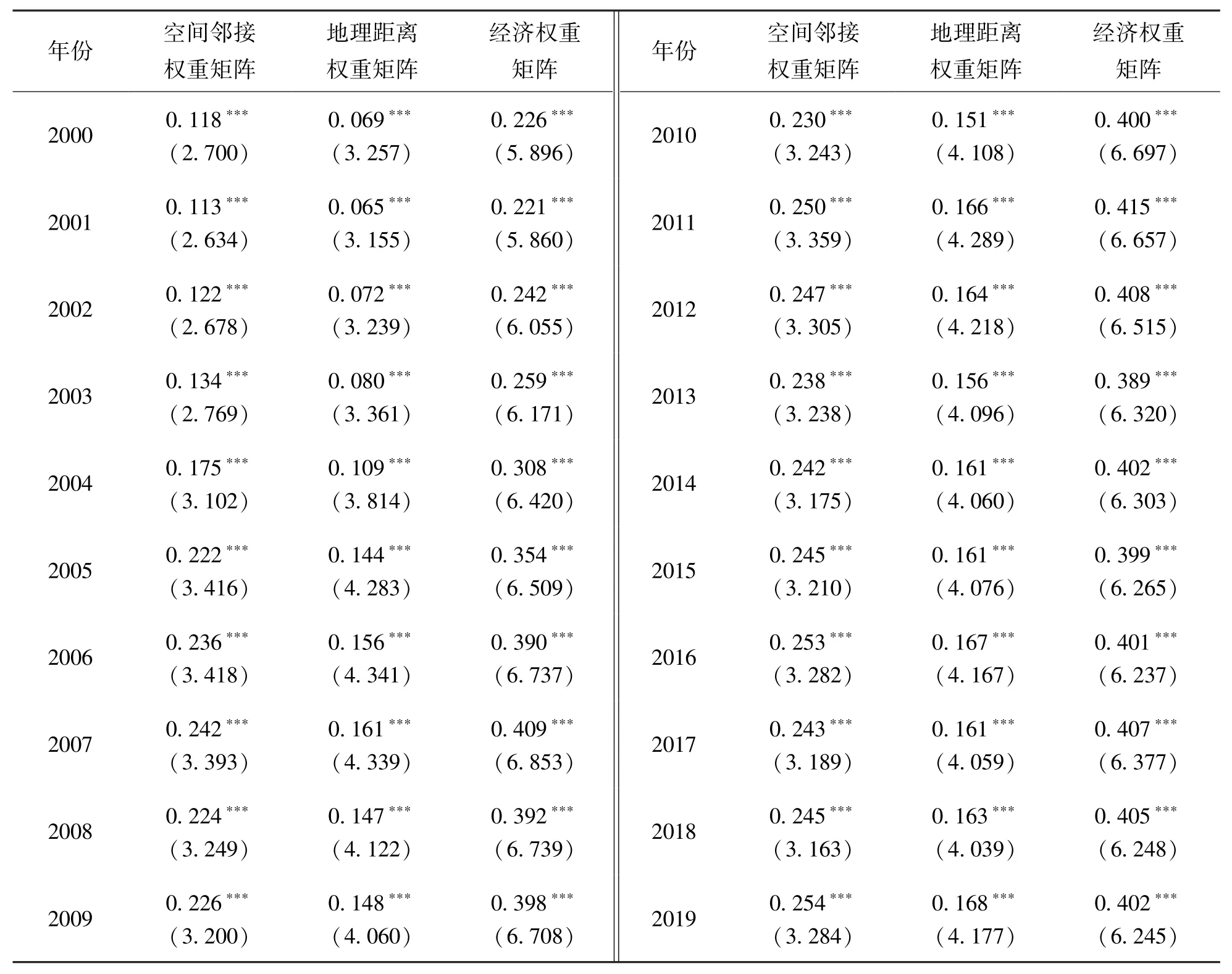

3.2.2 解释变量

(1)产业结构高级化(ISU):产业结构高级化在一定程度上可以衡量产业结构的升级,因此根据长三角地区各城市的产业结构比重数据,用第三产业和第二产业的比重来表示。

(2)产业结构合理化(ISO):产业结构合理化能够衡量生产要素的合理配置程度,本文用泰尔指数来衡量,泰尔指数越小,产业结构越合理。

(3)对外贸易(open):对外贸易体现了国家或地区间的贸易活动,通常包括进口和出口两个方面,本文采用进出口总额占GDP的比重作为衡量指标。

3.2.3 其他控制变量

(1)经济增长(lngdp):经济增长的衡量指标用长三角地区2000~2019年各城市的人均GDP的对数,为了消除通货膨胀的影响,以2000年为基期对以当年价格计算GDP数据进行处理,调整为实际GDP。

(2)城镇化水平:城镇化水平通常用城镇人口占总人口的百分比来表示,2006年以前部分数据用非农村人口占总户籍人口的百分比表示。

(3)技术水平(tec):用全要素生产率来表示,全要素生产率可以在一定程度上衡量技术进步。

(4)能源消费结构(es):通过各省(区、市)综合能源平衡表算出煤炭消费量,再根据相应比重算出各城市煤炭消费量,用各城市煤炭消费量占全部能源消费的比重表示。

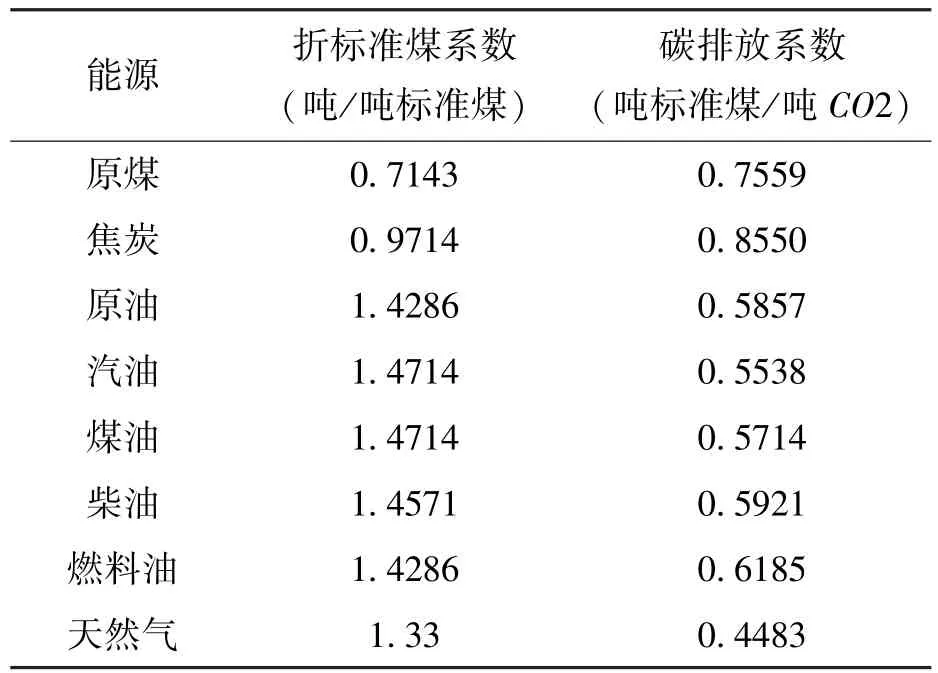

数据来源及统计性描述见表2。

表2 变量的数据说明及统计性描述

4 实证分析4.1 空间相关性检验4.1.1 全局空间自相关分析

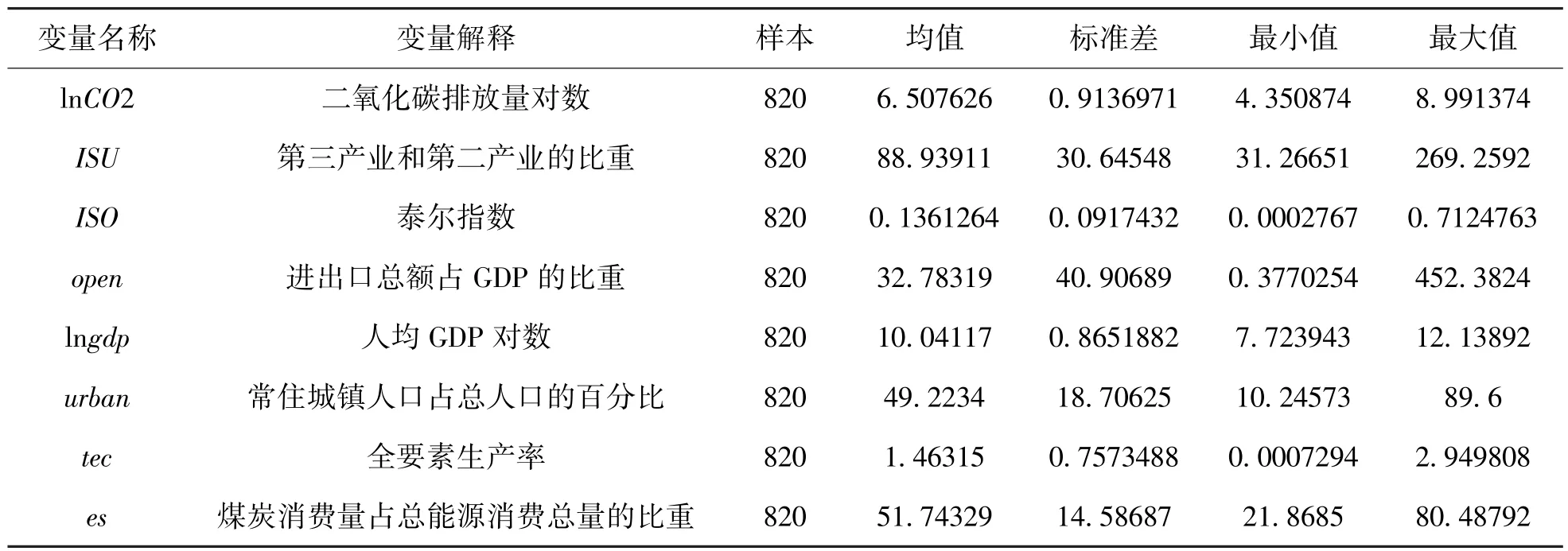

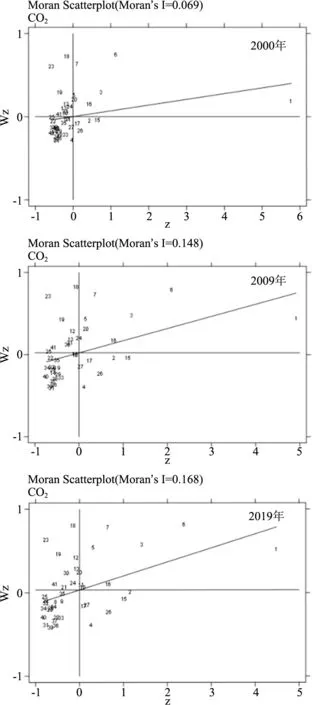

根据长三角地区各城市2000~2019年的碳排放量数据,借助STATA软件使用空间邻接、地理距离和经济3种权重矩阵进行空间相关性检验,得到碳排放量全局MoranI指数,如表3所示,在2000~2019年间,长三角地区雾霾污染全局MoranI指数均大于0且在5%的水平下显着,呈现逐年递增趋势,表明长三角区各城市碳排放存在显着的正的空间相关性。

表3 碳排放量全局MoranI指数

4.1.2 局域空间自相关分析

通过STATA画出长三角地区碳排放的MoranI散点图,从图1散点图可以看出,分布在一、三象限的城市较多,意味着长三角地区碳排放量存在显着的正空间相关性。

图2 2000年、2009年、2019年长三角城市碳排放量莫兰散点图

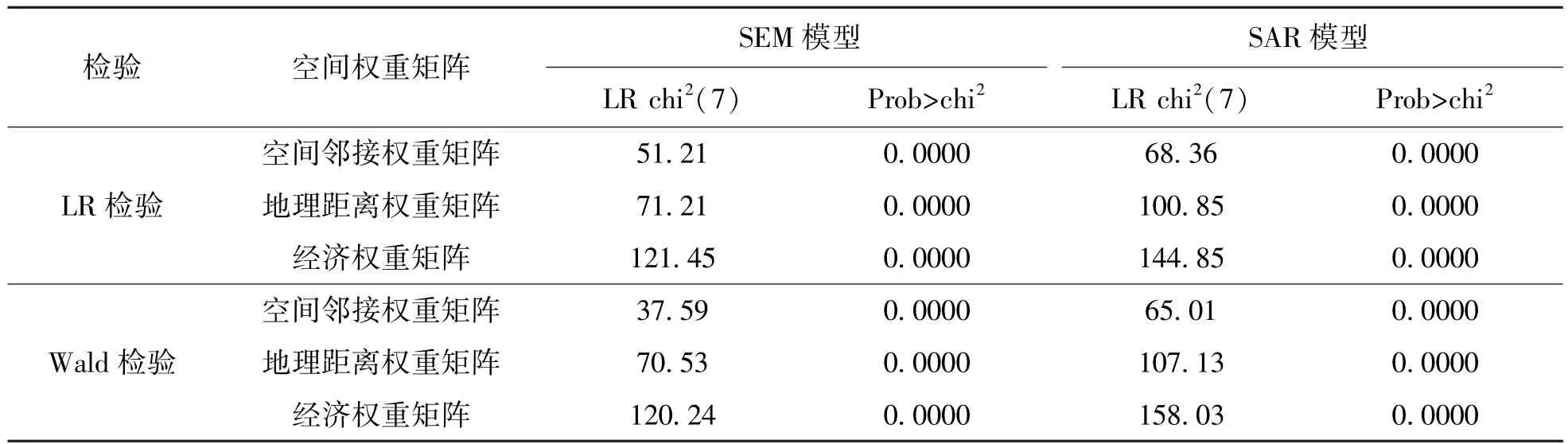

4.2 空间杜宾模型本文采用Wald检验和LR检验对空间计量模型进行检验,检验结果如表4所示,从表中可以看到,Wald检验和LR检验在1%的显着性水平下显着,说明空间杜宾模型更适合本文的分析。

表4 全局MoranI指数

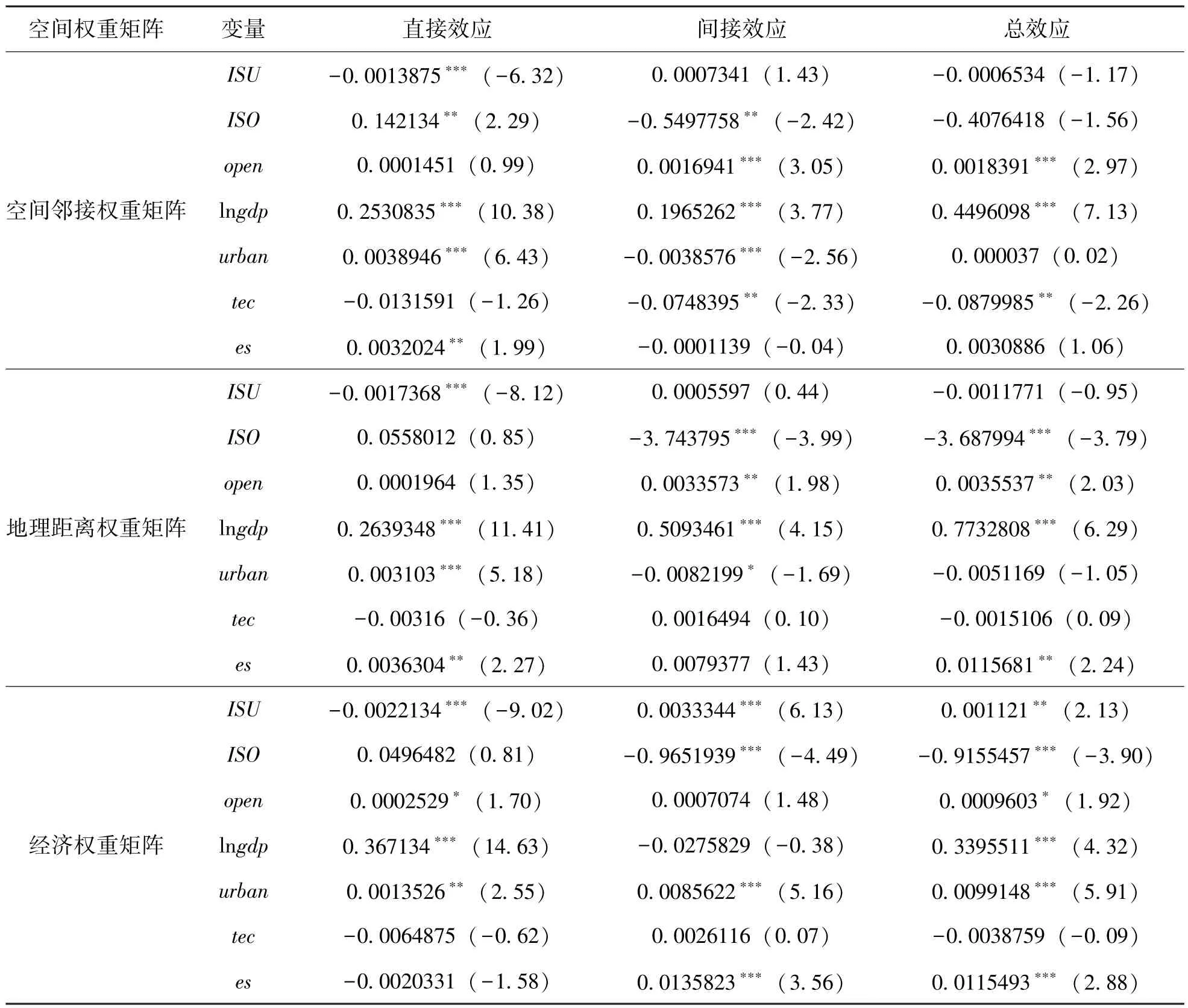

通过前文MoranI指数的分析可知,长三角地区各城市二氧化碳排放量正空间相关性越来越强,基于以上的分析,对3种权重矩阵下的直接效应、间接效应和总效应分解结果如表5所示。

表5 空间杜宾模型效应分解结果

从直接效应来看,产业结构高级化在3种权重矩阵下对碳排放的影响为负,在空间邻接权重矩阵中,产业结构高级化对碳排放的影响显着为负,其系数为-0.0013875,产业结构高级化程度每增加1%,本地区碳排放量相应减少0.013875%。产业结构合理化对碳排放的效应为正,说明泰尔指数越大,本地区碳排放量越高,即产业结构越合理,本地区的碳排放量越低。从间接效应来看,产业结构优化会增加邻近地区碳排放量。在3种权重矩阵下,对外贸易对碳排放的直接效应和间接效应都为正,意味着对外开放水平的提高会增加本地区和邻近地区的碳排放量,虽然对外贸易对碳排放量产生一定影响,但这种影响较小。经济水平增长和城镇化水平的提高会增加本地区的碳排放量,随着长三角地区的技术进步,在一定程度上能抑制碳排放量的增加,煤炭消费比重的提高会增加二氧化碳排放,使生态环境质量降低。

5 主要结论与政策建议本文在梳理相关文献的基础上,基于2000~2019年长三角41个城市的相关数据,计算碳排放量的全局MoranI指数和局域自相关分析,根据相应的空间计量模型得出以下结论:(1)长三角地区碳排放量空间效应显着;(2)从直接效应来看,产业结构的优化会抑制碳排放量的增长,从间接效应来看,反而会增加邻近地区的二氧化碳排放量;(3)我国贸易规模大,但是缺乏高附加值产品,对我国造成了环境的污染和资源的消耗,因此对外开放水平的提高会增加本地区和邻近地区的碳排放量;(4)随着经济增长和城镇化水平的提高,本地区的碳排放量会增加,邻近地区的碳排放量会减少。从杜宾效应分解结果可以看出,技术进步会减少碳排放量的增加,此外,以煤炭为主的能源消耗方式会增加碳排放量。

基于以上分析,本文提出以下建议:(1)由空间相关性检验可以看出长三角地区的空间相关程度较高,各地级市应加强城市间的协调发展,建立区域碳减排合作;(2)减少长三角的碳排放量要依靠产业结构的优化,提高产业的高级化和合理化程度在一定程度上可以缓解碳排放压力。针对碳排放量没有达标的产业或企业可制定相应的环境保护政策,进行严格管控和整治。积极促进产业结构合理化发展,提高资源合理化配置,实现高利润低排放,使资源向新兴产业转型升级,助推产业结构的转型和升级;(3)进出口贸易会增加碳排放量,适当提高对外贸易门槛,引进新兴产业;(4)技术进步对减少地区的碳排放量有着明显的效果。应构建绿色技术创新体系,加大对环保技术和节能产业的研发投入,发展绿色金融,激发现有的技术型人才的积极性,与高校合作共同培养技术型人才,更好的促进可持续发展;(5)优化能源的消费结构,能源的消费总量大,雾霾污染就大,因此要对能源消费结构进行适当的调整,支持鼓励可持续性能源的发展利用,普及清洁能源,加快向绿色能源系统转型;(6)转变居民传统思想,倡导绿色生活方式,共同建设美好家园。