谭光荣 黄保聪

(湖南大学经济与贸易学院,长沙 410008)

引 言分税制改革以来,我国税收收入呈快速增长态势,企业感知的税负逐渐上升 (张敏等,2015;谢贞发, 2016)[1,2]。 当前, 中国经济进入新常态,由高速增长阶段转向高质量发展阶段,改革步入深水区,经济下行压力持续增大,中美贸易冲突不断升级,新冠肺炎疫情全球蔓延。国内外宏观环境存在较大的不确定性,微观企业面临的发展压力与日俱增,日益严重的税收负担已经成为制约中国企业发展的重大难题。根据 《福布斯》2015年发布的 “全球税负痛苦指数排行榜”显示,中国面临的宏观税负排在世界前列,尽管该排行榜的科学性与合理性存在较大争议,但是我们无法否认中国企业宏观税负不断增加的事实。与此同时,随着社会主义经济体制改革的不断完善,财权上移的弊端逐渐凸显,中央开始探索分权改革,地方政府的自主权日益增强,随之而来的财政分权改革逐渐成为社会和学术界关注的焦点 (曹书军等,2009)[3]。一直以来,关于财政分权理论的研究多集中于宏观领域,微观层面的研究相对缺乏。目前仅有少数学者开始从财政分权视角对微观企业行为进行研究。如贾俊雪和应世为 (2016)[4]从地方政府竞争视角考察了财政分权对企业税收激励的影响,认为财政收支分权对企业有效平均税率具有非对称影响;张敏等 (2015)[1]则从制度层面实证检验了财政分权对企业税负的影响。

综上来看,财政分权理论的研究已经十分丰硕,但遗憾的是少有学者从微观视角对企业税收规避的动机进行研究。更为重要的是,以往研究仅仅揭示了企业面临的微观税负,并未结合产权制度进一步探讨财政分权对企业税收规避行为的潜在影响。已有研究表明,国有股权是我国公司治理的核心问题,缺乏对股权性质的分析是有失公允的 (吴联生,2009)[5]。为此,结合中国特有的制度背景深入研究财政分权与不同所有权企业的税收规避情况,可以为现阶段财税政策制定以及国家治理能力和治理体系现代化提供经验证据;另外,作为市场经济的核心主体,企业的健康发展对经济的提质增效以及高质量发展至关重要。因此,如何激发市场活力,促进企业持续健康发展成为当前学界研究的重要议题 (贾俊雪和应世为,2016)[4]。由此可见,从制度层面深入探讨不同性质企业税收规避以及策略执行在经济转型的背景下显得尤为重要。

基于以上分析,本文利用2003~2018年中国A股上市企业数据探讨财政分权、所有权性质与企业税收规避之间的内在关系。研究发现:财政分权与企业税收规避存在显着的负相关关系,即财政分权程度提高,企业避税水平降低。进一步的研究表明,非国有企业在财政分权下表现出更强的税收规避意愿;同时研究显示,财政收入分权低会加大企业税收激励,增加企业税收规避意愿;而财政支出分权低则会削弱企业税收激励,降低企业税收规避意愿。

相比于既有研究,本文可能的贡献主要体现在以下几个方面:(1)本文通过考察财政分权对企业税收规避的影响及其在中国所有制背景下的差异,在一定程度上解释了财政分权制度的经济后果,不仅拓展了财政分权与企业税收规避方面的研究,还丰富了制度经济学领域的研究; (2)从财政分权的新视角切入,探讨微观企业避税动机,并从市场化进程、法律制度环境等多个角度对企业税收规避行为进行研究,克服了以往单一角度、单一变量研究的缺陷,研究结论更加丰富和多样;(3)本文的研究对微观企业和宏观当局来说也具有重要的现实意义,研究的发现对目前推进事权改革以及国家财税政策的制定具有重要的参考价值。

1 文献回顾1.1 财政分权1956年Tiebout提出财政分权以来,关于财政分权理论的研究方兴未艾,取得了骄人的成绩。逐步形成了以 Tiebout(1956)[6]、 Musgrave(1959)[7]以及Oates(1972)[8]等为代表的第一代财政分权理论和以 Qian和 Weingast(1997)[9]为代表的第二代财政分权理论。其中,第一代财政分权理论认为,地方政府的适度分权和竞争有助于改进资源的配置效率;第二代财政分权理论进一步指出财政分权具有激励效应,能够改进不同层级政府的行政效率,从而提高资源配置效率 (Qian和Wein⁃gast,1997)[9]。 随着分权理论研究的深入, 近年来有不少学者开始研究财政分权与经济增长的关系(林毅夫和刘志强, 2000; 谢贞发, 2015)[10,2]。 还有学者开始研究财政分权对公共服务的促进作用,认为适度的财政分权有助于促进基本公共服务的发展 (卢洪友和卢盛峰,2012)[11],改善社会教育、医疗水平 (周亚虹等,2013)[12],促进社会的公平与正义 (乔宝云等,2005)[13]。也有学者开始探讨财政分权与环境污染 (张克中等,2011)[14]、地方债务、预算约束 (姜子叶和胡育蓉,2016)[15]等方面的研究。综上来看,财政分权理论的研究已经十分丰富,但是以上学者多从财政分权的宏观视角进行考量,少有学者从财政分权的微观视角对企业避税进行研究。微观企业作为市场经济的核心,其健康发展对经济的提质增效以及高质量发展至关重要。因此,结合中国特殊的制度背景,研究不同性质企业的税收规避是当前十分紧迫的任务。

1.2 税收规避企业税收规避是财务经济学研究的重要问题,已经取得了较为丰硕的研究成果。总体上看,已有研究主要认为税收规避具有正负效应。有学者认为,适当的税收规避可以降低企业的税收负担,为股东带来财富效应并推动上市企业的可持续发展 (Slemrod, 2004)[16]。 还有学者认为, 企业的税收规避将原本上缴的税款部分留存企业并用于企业发展,有助于提升企业价值 (Desai和Dhar⁃mapala, 2009)[17]。 也有论者强调企业实际税负的扣除是一种非债务税盾,企业利用税收规避可以带来税盾价值,有效降低债务违约风险,提升企业市场竞争能力 (Hanlon 和 Heitzmans, 2010)[18];另外,有学者认为,企业税收规避会引发审计师与管理层之间的潜在冲突,诱发诉讼、重述和声誉风险 (Klassen等, 2016)[19]。 还有学者认为,激进的税收规避行为会诱发企业积极进行税收筹划,增加企业内外风险 (李成等,2016)[20]。

关于影响企业税收规避的研究也一直是理论界的热点,主要集中在宏观与微观层面。在宏观层面,制度环境和法制化水平越高,公司税收负担越重,面临的风险越大(刘慧龙和吴联生,2014)[21];税率提高,非国有企业比国有企业增加更多债务(王跃堂等,2010)[22];经济遇冷下行,企业会减少避税行为 (陈冬等,2016)[23];经济政策不确定性越高,公司避税程度越大 (曹越等,2018)[24]。在微观层面,客户集中度越高(曹越等,2018)[24],内部控制质量越高,公司避税程度越高;控股股东股权集中度越高,股权质押越高 (王雄元等,2018)[25],公司税收规避意愿越强;关联审计师担任企业高管 (刘继红,2018)[26],实际控制人拥有境外居留权的企业更倾向于税收规避 (张胜等,2018)[27];高管薪酬业绩敏感程度越高,股权激励程度越大 (曹越等,2018)[24],企业税收规避越强烈。上述文献主要从企业内外视角研究了企业税收规避的途径以及影响因素,但鲜有文献结合中国当前的制度背景深入考察企业的税收规避。为此,本文基于财政分权这一制度视角,考察财政分权对不同所有权企业税收规避的影响。

2 研究假设与检验模型2.1 研究假设的提出自从上世纪50年代以来,财政分权已经成为世界各国普遍的现象。近年来,大部分发展中国家也致力于分权改革,逐步向地方政府下放职权,给予地方政府 “自由裁量权”。我国自改革开放以来逐步推行的经济体制改革实际上就是分权的过程。具体而言,中国的经济体制改革形成了一种特定的分权模式,在地方没有获得独立税权的前提下,拥有部分职能特权。这种不充分的分权模式赋予地方政府极大的激励,激发了市场活力,并相应地促进了中国经济的增长 (沈坤荣等,2005)[28]同时,中央将部分权力下放地方形成委托代理关系,地方政府官员的目标在于追求个人利益最大化。因此,这种委托代理关系往往具有高昂的代理成本。为了缓和代理问题,建立以GDP增长率为标尺的考核体系似乎是不错的选择,但这会促使地方政府滥用手中特权,一味追求GDP增长 (沈坤荣等,2005)[28],促使地方政府实行扩张性的财政政策。然而,我国 《预算法》规定地方预算编制必须收支相抵。因此,地方政府的财政扩张会受到严格限制。分税制改革以来,税收收入按特定比例分成,地方财政收入直接与税收收入挂钩,地方有强烈的动机强化地区税收征管 (周黎安等,2011)[29]。因此,我们可以推测,地方财政分权程度越高,对逃税打击力度越大,企业税收规避成本越高。相反,若地方财政分权程度低,企业税收规避的意识会更加强烈。依据以上理论分析,本文提出假设1:

H1:在其它条件相同的情况下,财政分权与微观企业税收规避负相关。

产权性质是影响企业避税的重要因素 (王跃堂等,2010)[22],基于委托代理视角的研究发现,非国有企业与国有企业避税的激进程度存在差异。从委托人来分析,国有企业控股股东既是企业掌舵者同时又是税收受益者,企业节税收益都为国家所有。而对于非国有企业则明显不同,非国有企业与政府之间并不存在实质的控制关系,仅仅存在税收利益的分配 (王跃堂等,2010)[22]。此外,所有权性质的差异为政府干预企业提供了便利。企业以追求利润最大化为目标,而政府以社会福利最大化为动力,政府的行政干预会带来政府目标与企业目标之间的冲突,可能使国有企业放弃价值最大化的目标,因而国有企业的税收规避行为受到政府影响十分明显。非国有企业则以公司价值最大化为目标,受到政府干扰较小,自主避税动机较为强烈,因而其税收规避的可能性要高于国有企业。王跃堂等 (2010)[22]的研究发现,国有股权比例越高,企业避税意识越弱。从代理人角度来分析,国有企业管理者的任免体现政府意志,带有极强烈的政治色彩,而非国有企业管理者就是企业的股东,二者身份的差异使两类企业在避税选择上有很大的差异。除此之外,国有控股企业具有天然的 “政治优势”和 “预算软约束”,政府对国有企业存在 “父爱效应”使得国有控股企业对利润的追求动力不足,这将导致其避税的动力相对较弱 (刘慧龙和吴联生,2014)[21]。非国有企业缺少政府庇护,因此在税收规避上可能更加激进。依据以上理论分析,本文提出假设2:

H2:在其它条件相同的情况下,相对于国有企业,非国有企业表现出更强的税收规避意愿。

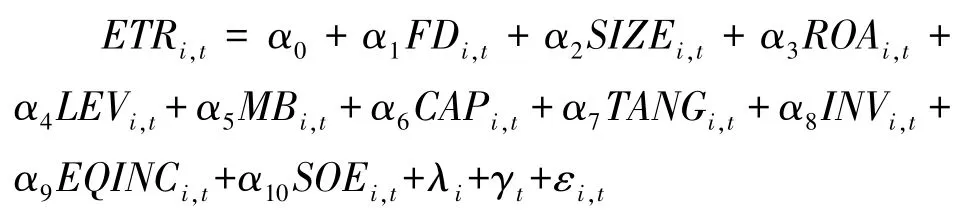

2.2 检验模型基于前文分析,设立如下模型对上文的研究假设进行检验。

模型中,ETR表示税收规避;FD表示财政分权;其它为本文的控制变量,λi和γt为公司和时间层面的固定效应。具体而言,ETR为企业的实际税率,ETR=(税前利润-所得税费用/法定所得税率)/总资产。财政分权方面,借鉴龚锋和雷欣 (2010)[30]、 段迎君和傅帅雄 (2020)[31]对中国式财政分权的测算方法,采用以下3个指标进行度量:财政分权组合指标 (CI2)、财政支出占比 (FD1)以及财政收入占比 (FD2)。此外,在控制变量方面,借鉴吴联生 (2009)[5]、王跃堂等 (2010)[22]、 刘慧龙和吴联生 (2014)[21]、 张敏等 (2015)[1]的研究, 控制了企业规模 (SIZE)、资产结构 (TANG)、盈利能力 (ROA)、财务杠杆(LEV)、资本密集度 (CAP)、存货密集度 (INV)、市净率 (MB)、投资收益 (EQINC)、行业变量(SOE)等公司层面的特征变量,相关变量的详细说明及计算如表1所示。

表1 变量设定

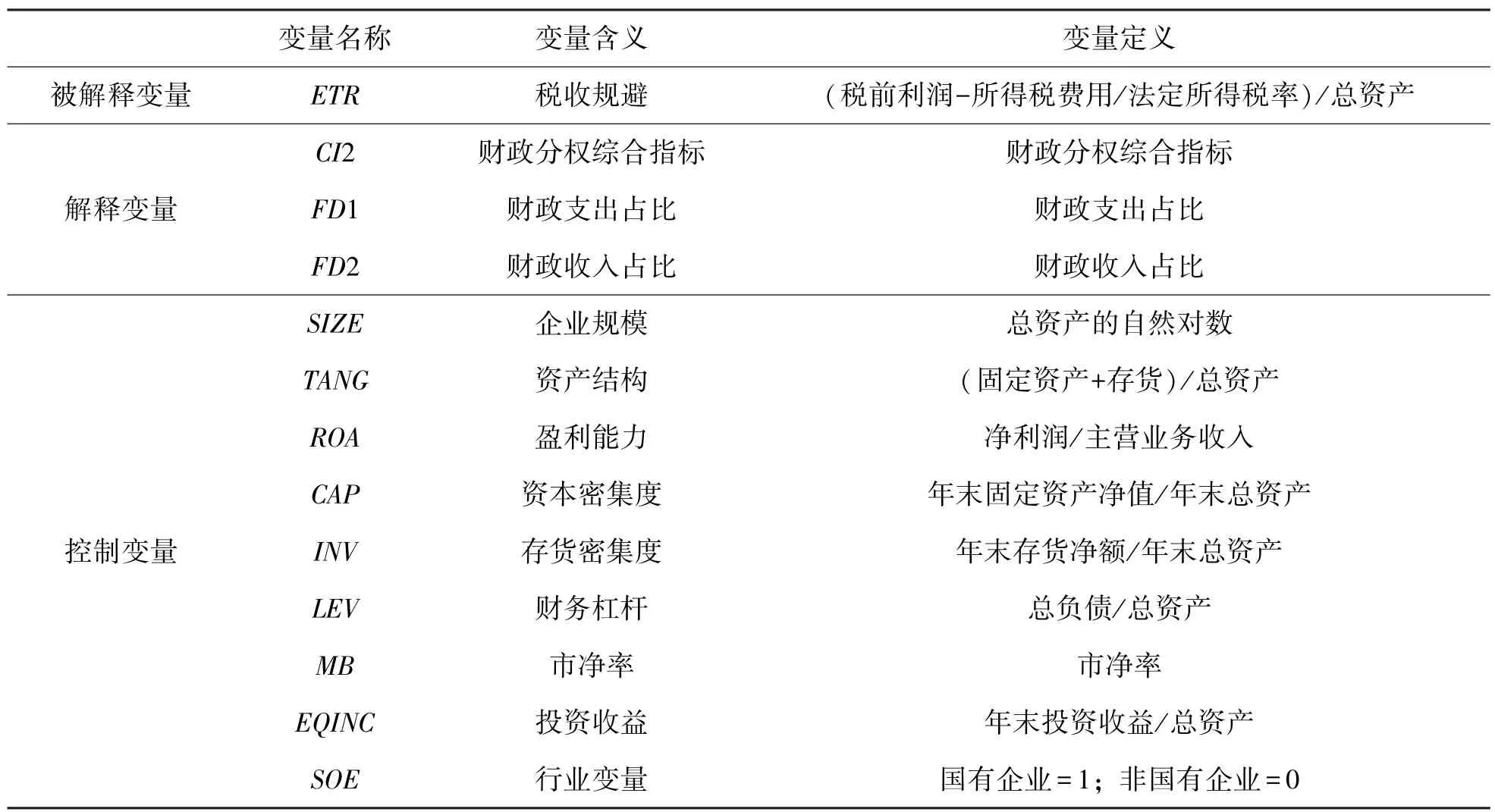

3 样本选择与描述统计本文选取中国A股市场2003~2018年上市公司的数据进行相关研究。考虑到金融行业的特殊性,删除了金融类上市公司。进一步地,本文还对样本进行了如下筛选:(1)删除研究年度内被ST、∗ST的上市公司;(2)删除缺失和异常的数据样本; (3)删除样本区间内资产负债率大于100%的公司。另外,为最小化异常值对研究结果的影响,本文对公司特征变量等连续变量在1%和99%分位数内进行Winsorize缩尾处理。基于以上原则,本文选取了2556家上市公司的数据进行研究,共计20114个观测值。本文所使用的上市公司相关数据来自国泰安数据库 (CSMAR),企业名义所得税率来自WIND数据库,宏观经济相关数据信息来源于 《中国统计年鉴》、 《中国财政年鉴》 (2000~2019)。

表2报告了主要变量的描述性统计结果,其中,企业避税 (ETR)的均值大于0,表明上市企业整体上具有较强的税收规避意识。财政分权的衡量指标 (CI2、FD1、FD2)统计结果都大于0,且存在较大的差异,说明财政分权在我国不同省份有不同体现。其余为公司特征变量,并无明显异常,不再一一赘述。

表2 变量的描述性统计

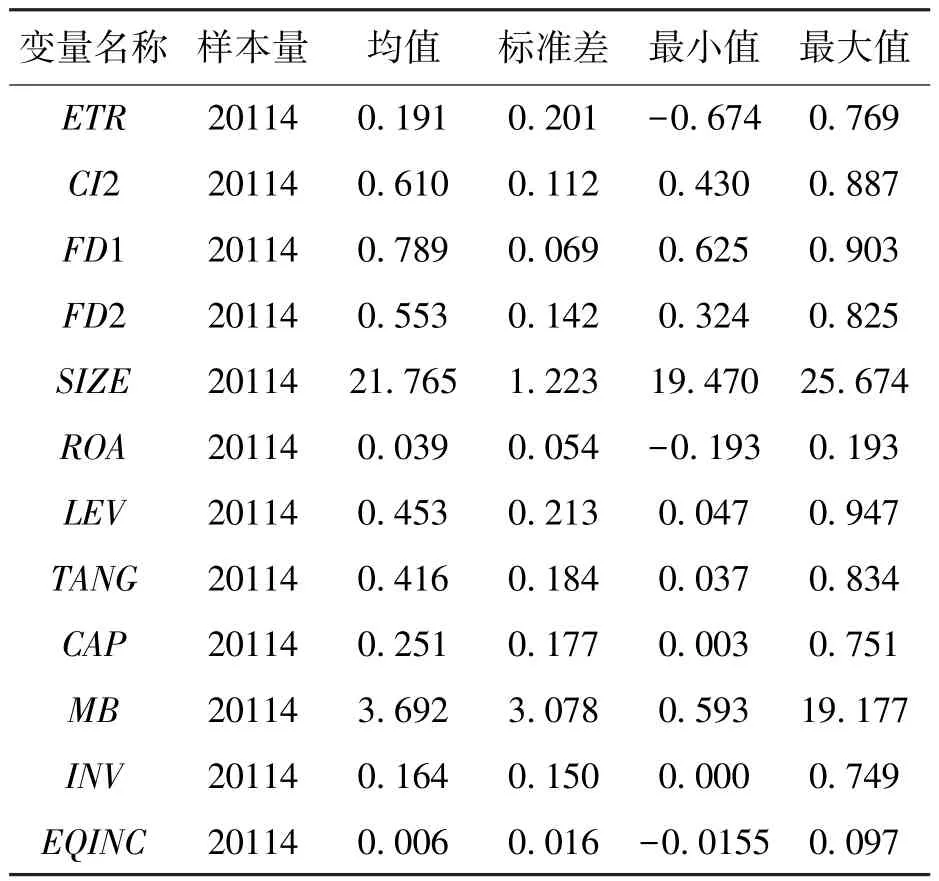

表3进一步报告了全样本和两个子样本变量的描述性统计结果。通过对国有企业和非国有企业的分析可以发现,两组数据的大多数指标都存在一定的差异。具体地,非国有企业实际税率的均值要高于国有企业,这表明非国有企业的税收规避意愿比国有企业更加强烈,初步证明本文的假设2。但具体情况还需要进一步实证分析。

表3 国有和非国有企业主要变量的描述性统计

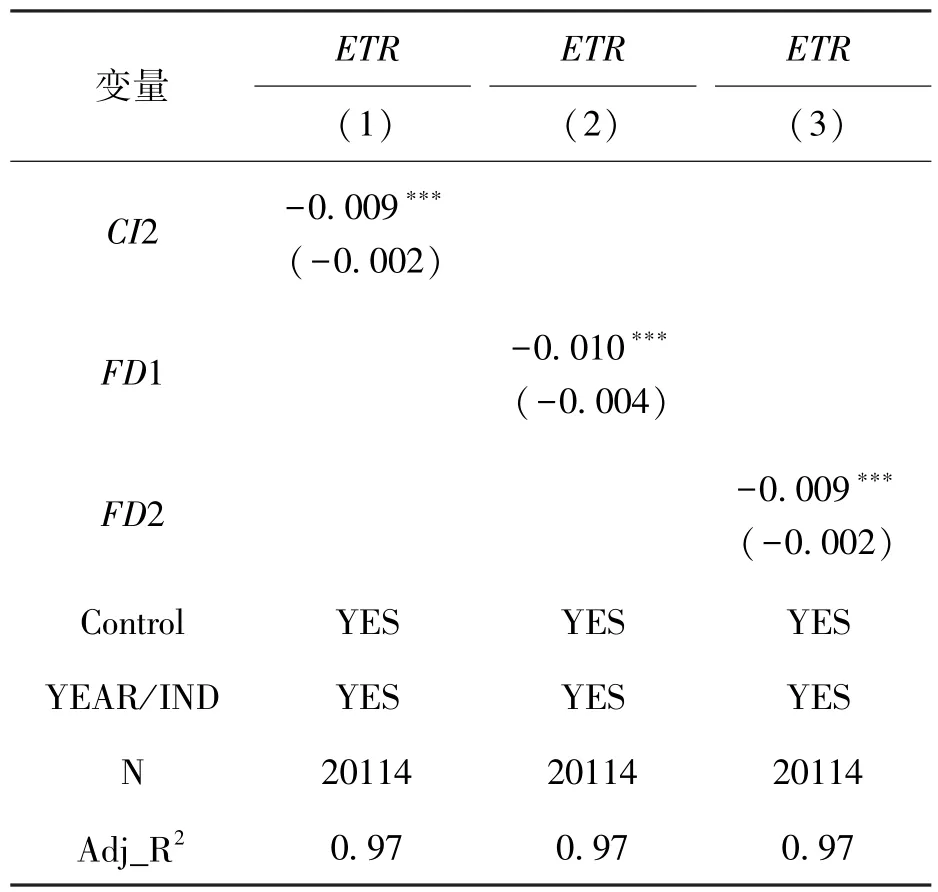

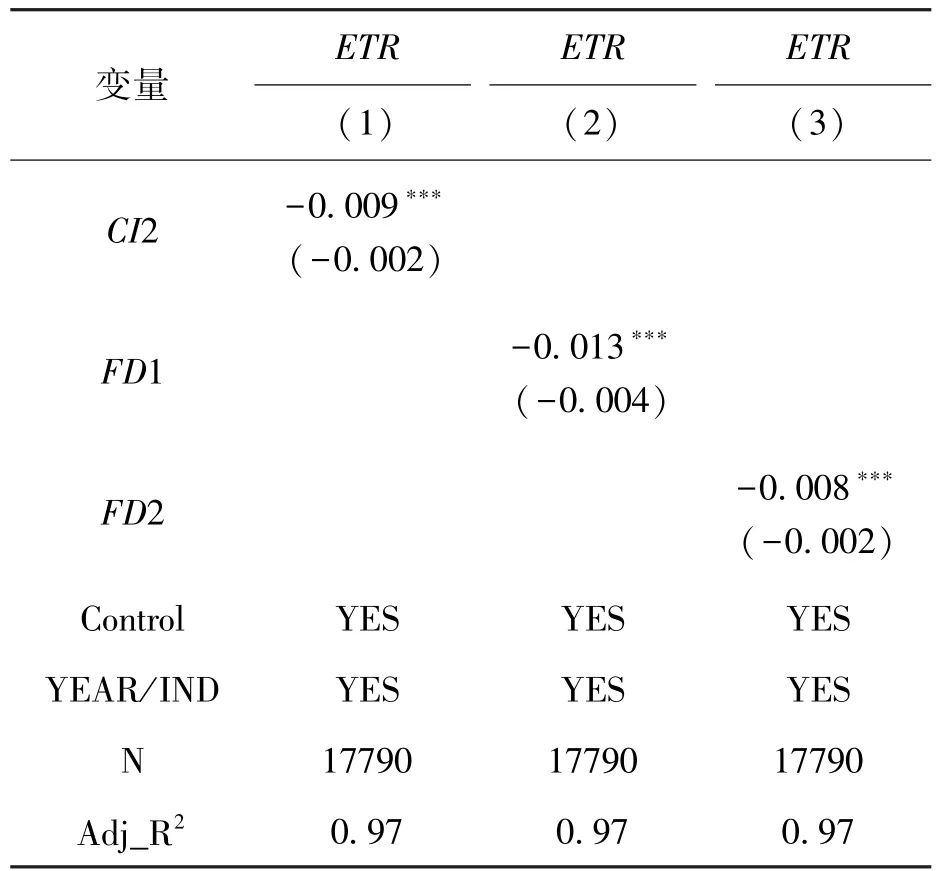

4 实证结果与解释4.1 财政分权与企业税收规避表4报告了基准回归结果。当采用财政分权综合指标 (CI2)时,ETR在1%的水平上显着为负,这说明财政分权的增加会降低企业的避税意愿。进一步地,本文考察财政收支分权对企业税收规避的影响。当选用财政支出 (FD1)和财政收入指标 (FD2)时,ETR的估计系数均在1%的显着性水平上显着负相关,表明财政收支分权都显着影响了企业的税收规避。这说明,财政分权确实会对微观企业的避税行为产生影响,支持了上文的假设H1,说明在其它条件相同的情况下,财政分权与微观企业税收规避负相关。

表4 财政分权与企业税收规避

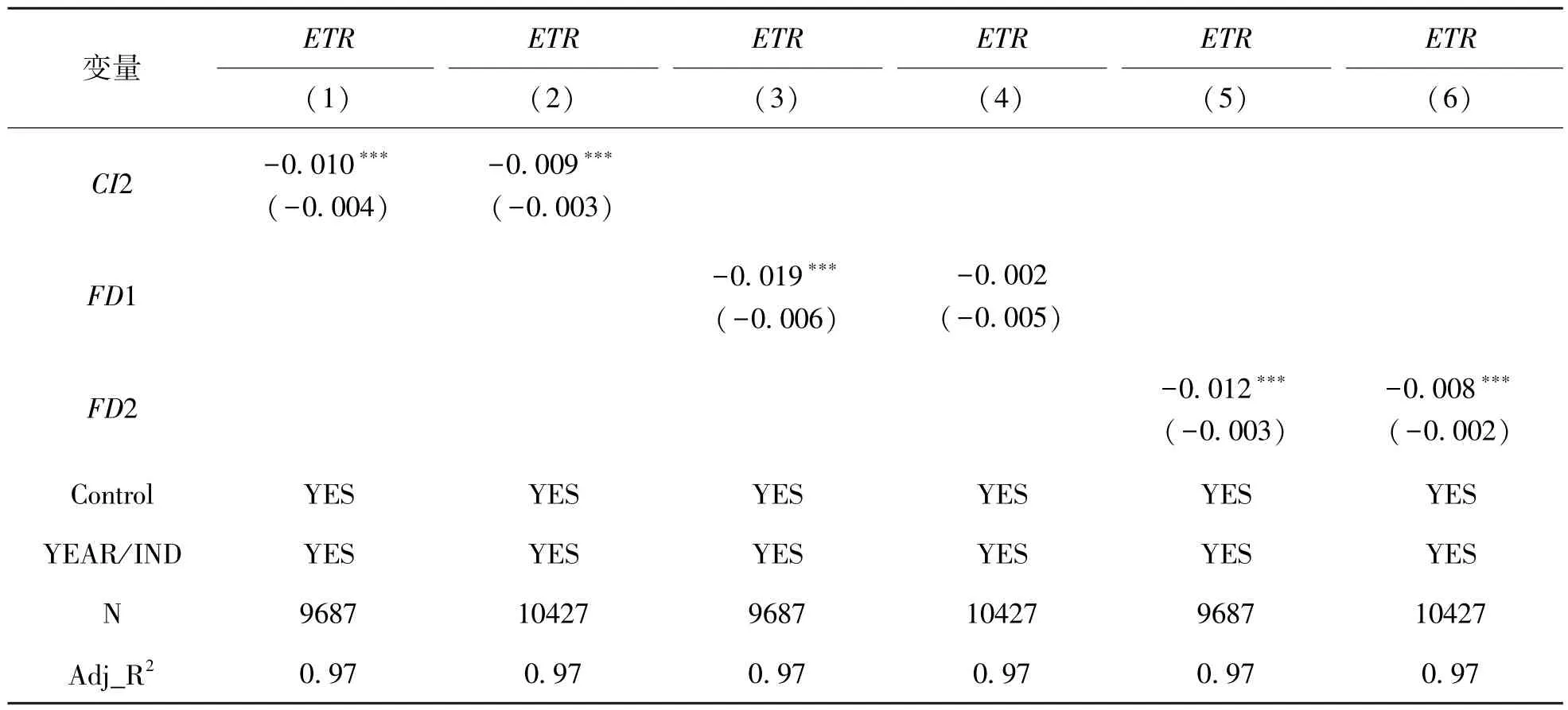

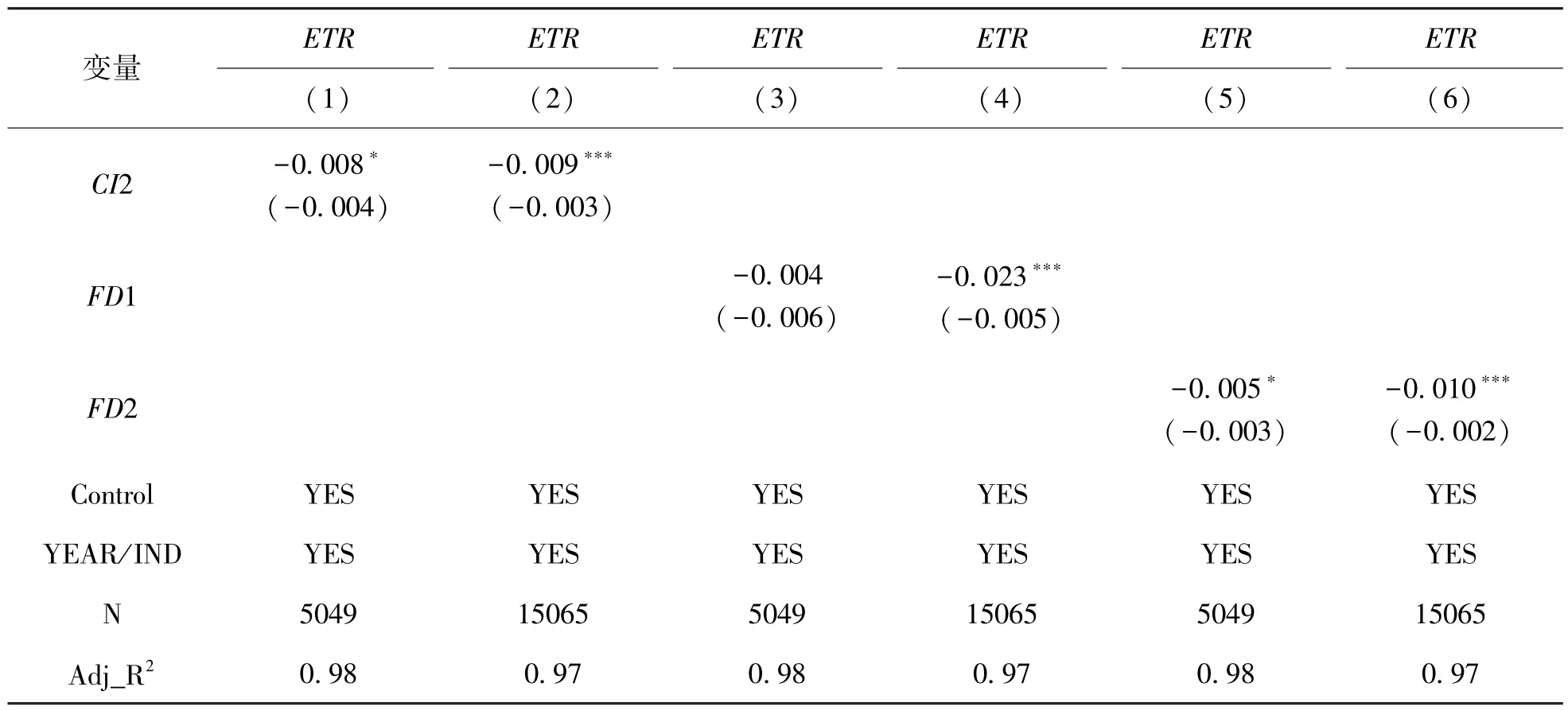

4.2 财政分权与不同所有权企业税收规避表5报告了财政分权与不同性质企业税收规避的回归结果。其中,第 (1)、 (3)、 (5) 列报告了财政分权与非国有企业税收规避的检验结果,观察发现,无论采用何种财政分权指标,财政分权与企业税收规避 (ETR)的系数均在1%的水平上显着为负,这表明财政分权这一制度显着地影响了非国有企业。一个可能的解释是,财政分权后,地方政府拥有了更多的自主权,会更多地谋求晋升激励,有强大的动机发展经济。此时,地方政府会更加重视税收监管,强化地方税收执法,导致企业的税收负担加重。非国有企业为了生存发展,会采取激进的税收筹划策略进行避税。相对于非国有企业激进的税收规避策略,国有企业则选择更为平稳的策略进行税收的规避。第 (2)、(4)、(6)列报告了财政分权与国有企业税收规避的回归结果。观察发现,相比于非国有企业,国有企业的避税意愿并不强烈,支持了本文的假设H2,说明财政分权对企业的避税行为具有异质性,非国有企业在财政分权后有更强的避税动机。

表5 财政分权与不同所有权企业税收规避

4.3 对财政分权异质性的进一步分析4.3.1 财政分权高低

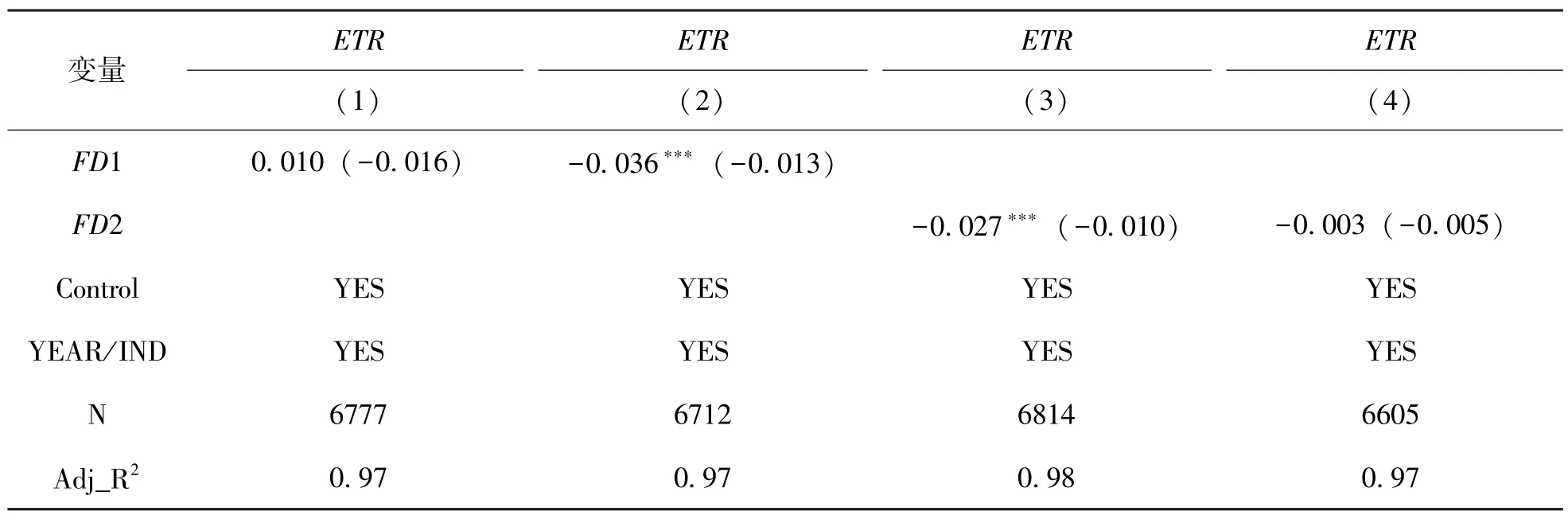

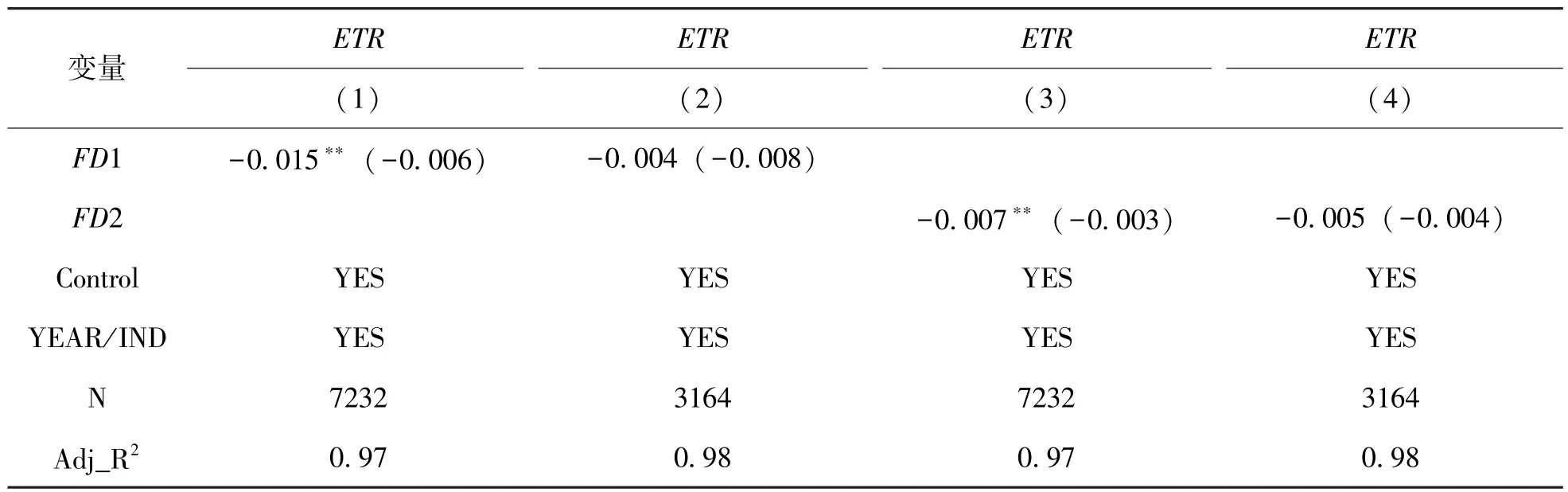

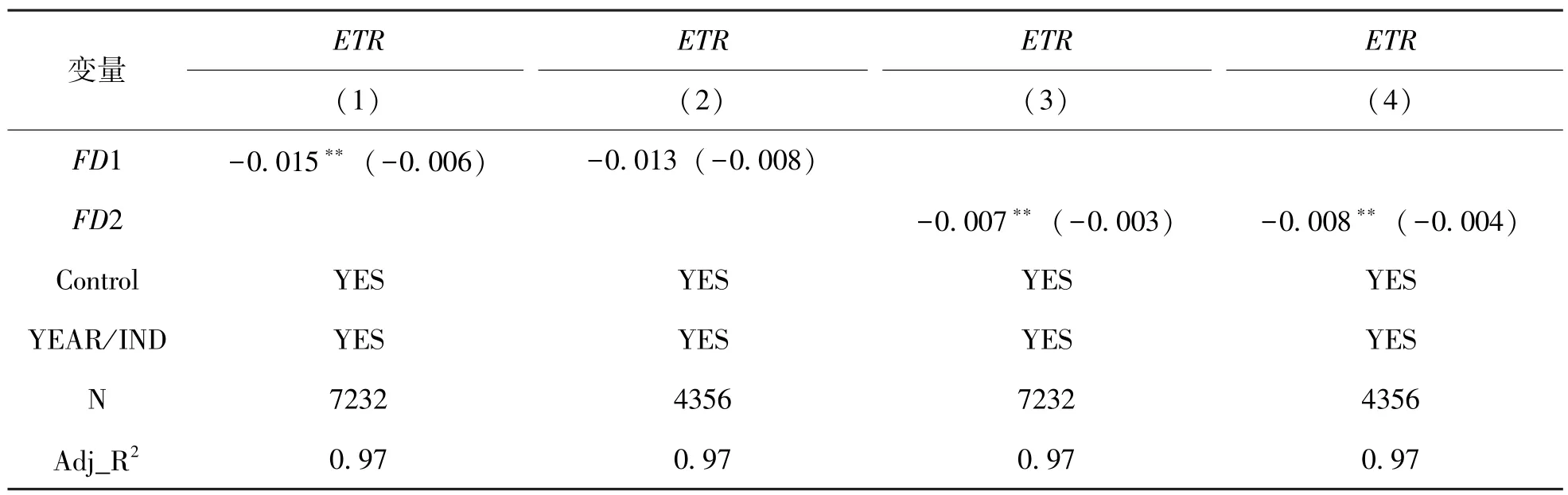

为了探讨财政分权高低对企业税收规避的影响,本文将财政收支分权从低到高进行排序。具体的,将最低1/3分位的数据作为低分权组,最高1/3分位的作为高分权组,进行回归检验①。表6中报告了财政分权高低的回归结果,其中 (1)~(2)为财政支出分权的检验结果,(3)~(4)为财政收入分权的检验结果。从财政支出分权与企业税收规避来看,财政支出分权的程度越高,企业税收规避的意愿就越强烈;从财政收入分权角度来看,收入分权越低,企业进行税收规避的意愿越强烈。综合来看,在其它条件相同的情况下,财政收支分权程度对企业税收规避具有显着的异质性,财政收入分权低会增加企业避税意愿;财政支出分权低则会降低企业进行税收规避的意愿。

表6 财政收支分权与企业税收规避

4.3.2 财政分权的行业差异

本文对不同行业税收规避情况进行检验,采用2012年证监会行业代码对行业进行分类,共有12个行业参与回归。通过回归分析,我们发现,不同行业的企业在财政分权背景下税收规避存在一定的差异,但并未呈现出比较明显的规律。具体而言,从财政支出分权视角来分析,批发和零售业、房地产业等6个行业在财政支出分权下避税并不显着,反之,剩余行业则十分显着,分行业的检验结果表明财政支出分权仅对部分行业的避税行为产生影响;从财政收入分权视角来解析,发现只有采矿业、交通运输等5个行业受到收入分权影响较小,企业的税收规避行为并未呈现较大的变化,而其他行业在财政收入分权下税收规避的意识都较为强烈。总体而言,财政收支分权对于企业税收规避行为存在较为显着的行业差异,限于篇幅,本文并未在文中报告相关回归结果。

4.3.3 财政分权的地区差异

中国是一个地域辽阔的国家,在经济体制改革的过程中,各地区存在很大差异。由于地方政治锦标赛、财政分权以及税收竞争的存在,中国各地区存在激烈的财政竞争 (刘慧龙和吴联生,2014)[21]。就具体表现而言,随着财政分权程度的提高,地区间税收竞争最为激烈[4]。因此,我们考察了财政分权对不同地区企业税收规避的情况。表7报告了东、中和西部地区财政分权对企业税收规避的回归结果。发现东部和中、西部地区企业在分权背景下呈现不同的避税行为,具体而言,西部地区企业的避税水平在财政支出分权下比东、中部地区更为明显;另外,东部地区企业的税收规避水平在财政收入分权下相对于中、西部更为强烈,主要是由于东部地区拥有更为完善的税收征收机构以及更为有效的征管效率,因此东部地区企业拥有更为强烈的税收规避的意愿。

表7 财政分权对不同地区企业税收规避的影响

4.3.4 不同市场化水平的差异

市场化进程会影响一个地区企业的经营战略及税收征管。发达的市场,拥有更为和谐的营商环境,以及相对合理的市场价格,资源配置的水平相对较高,市场的竞争也更为激烈,企业的避税行为也会千差万别。为此,本文重新搜集数据来考察不同市场化水平下企业的税收规避②。表8的回归结果可以很好的回答本文关心的问题,具体来说,在市场化程度较低的情况下企业更容易选择税收规避,可能的原因是市场化水平越低,企业避税的机会成本越低,企业越容易开展避税。

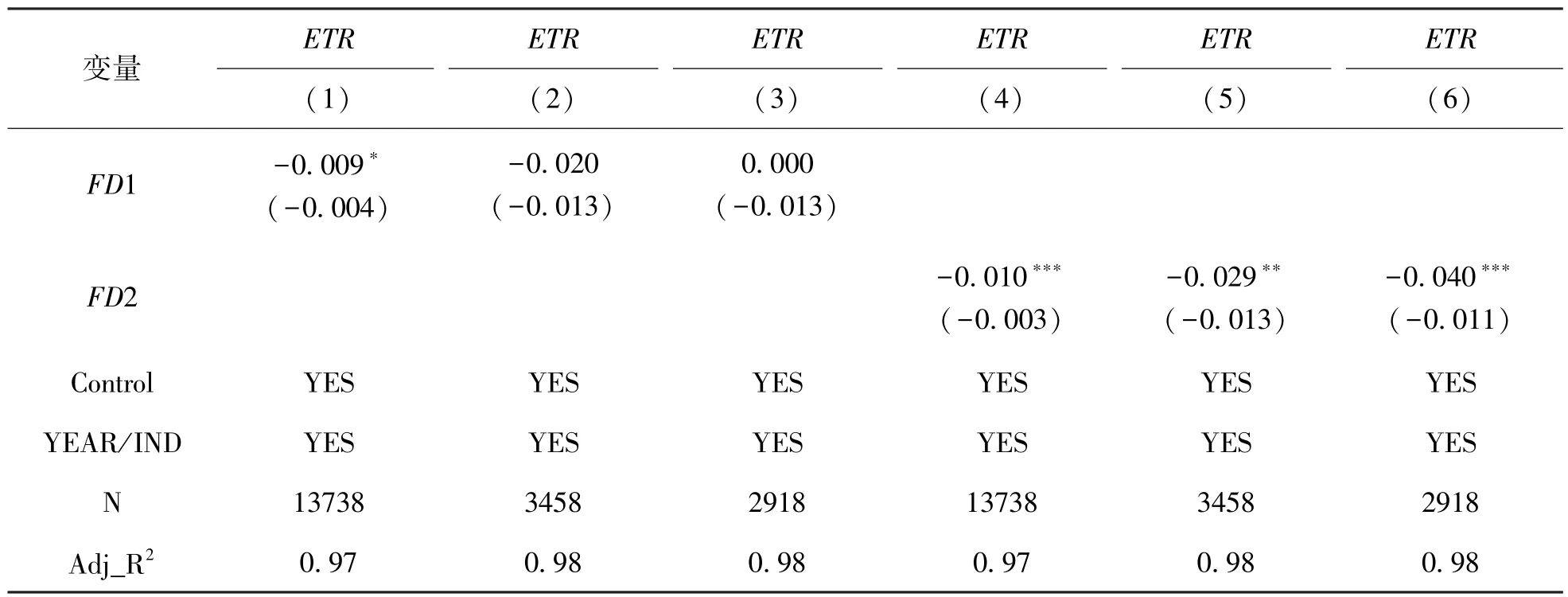

4.3.5 不同法律制度环境的差异

财政分权下法律环境的差异是否会影响企业税收规避行为?这是一个十分现实也是十分重要的问题,因此,本文对不同法律制度环境下企业税收规避行为进行研究。表9的回归结果呈现了不同法律制度环境下企业的税收规避行为。表中可以看到,在财政收入分权背景下,当法律制度环境水平较低时,企业更容易选择税收规避;相反在财政支出分权背景下,并未呈现出明显的异质性。可能的原因是在财政分权背景下,法治水平越健全,企业税收规避成本越高。相反,若地方财政分权程度低,纳税环境宽松,企业税收规避的意识更加强烈。研究结果与本文的假设一致,表明财政分权与企业避税之间存在显着的负相关关系。

表8 财政分权在不同市场化水平下对企业税收规避的影响

表9 财政分权在不同法律制度环境水平下对企业税收规避的影响

4.4 稳健性检验4.4.1 财政分权变量的替换

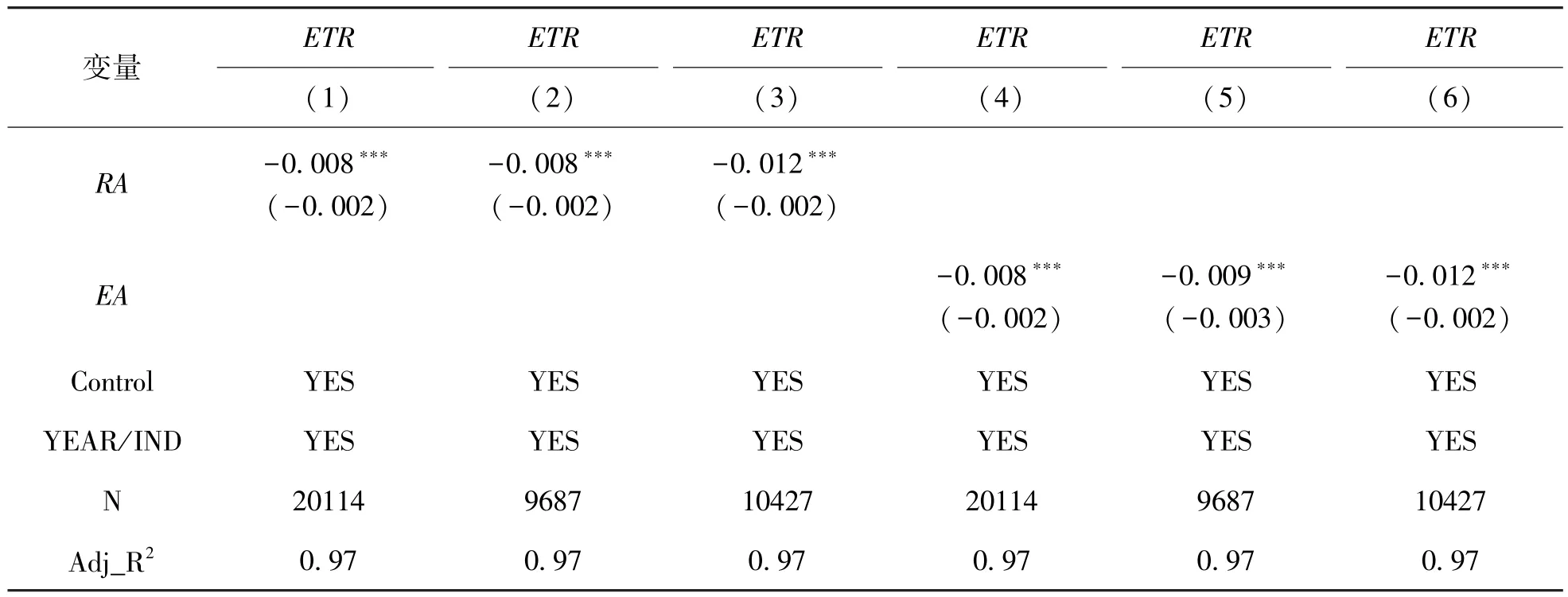

为了进一步验证本文研究结果的稳健性,本文借鉴龚锋和雷欣 (2010)[30]、刘慧龙和吴联生(2014)[21]的研究改变财政分权的度量方式来对原模型进行回归。具体的,采用以下几种方式重新度量财政分权:(1)地方财政收入自治率 (RA),用地方本级预算收入占地方预算总收入的比例表示;(2)地方财政支出自决率 (EA),用地方本级预算支出扣除中央转移支付后的余额占地方预算总支出的比例表示。表10报告了替换指标后的回归结果,观察发现,财政分权与企业税收规避依然显着负相关,说明本文的研究结果是稳健的。

表10 财政分权指标替换

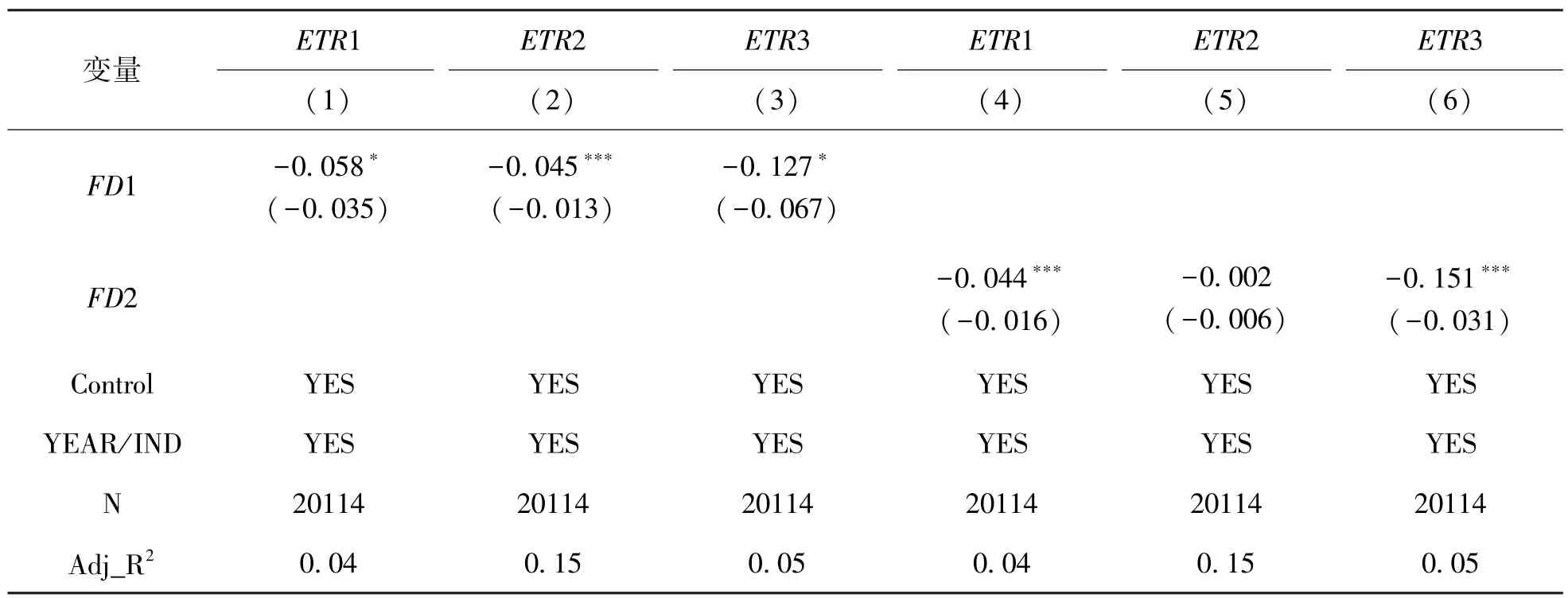

4.4.2 税收规避变量的替换

本文借鉴 (刘慧龙和吴联生,2014;刘继红,2018)[21,26]的衡量方法, 改变税收规避的度量方式来对原模型进行回归。具体采用下面几种方式重新度量税收规避:ETR1=(所得税费用-递延所得税费用)/息税前利润;ETR2=所得税费用/息税前利润;ETR3=RATE-ETR2, 其中ETR2=(所得税费用-递延所得税费用+期初应交所得税-期末应交所得税)/税前利润 (刘继红, 2018)[26]。回归的结果如表11所示,在改变税收规避度量方式后,财政分权的回归系数仍然显着为负。

表11 财政分权指标替换

4.4.3 考虑宏观环境因素对企业避税的影响

宏观环境可能会影响企业的税收避税行为,导致本文估计结果有偏。为此本文引入宏观环境变量 (财政政策和货币政策),重新对样本进行回归分析。具体而言,选取财政支出增长率和货币供应量同比增长率 (M2)作为宏观环境的代理变量。回归的结果如表12所示,在加入宏观环境变量进行控制之后,本文的估计结果依旧稳健。

4.4.4 考虑税制改革影响

企业在面对税制改革时通常会审时度势,调整自身的经营战略,进而影响企业的避税行为。由于本文的研究区间为2003~2018年,跨越了2008年所得税制的改革,因此,为检验本文研究结论的稳健性,将样本拆分为税改前 (2003~2007)和税改后 (2008~2018)两个子样本分别进行稳健性检验。回归的结果如表13所示,在税改前和税改后两个子样本的检验中,财政分权与企业税收规避的关系与前文研究结论一致。

4.4.5 内生性检验

考虑到前文的研究可能存在遗漏变量、自选择等内生性问题,本文参考曹越等 (2018)[24]的研究,采用如下几种方法进一步进行稳健性检验:(1)广义矩估计法 (GMM)。采用二步GMM实证检验财政分权对企业税收规避的影响,检验发现实证结果与前文研究并无太大差异;(2)分位数回归。在财政分权的0.1、0.5、0.9分位处进行分位数回归,发现本文的研究结论依旧稳健。限于篇幅,本文并未在文中报告。

表12 考虑宏观环境因素

表13 考虑税制改革

5 研究结论与启示本文利用2003~2018年中国A股上市公司数据为研究样本,从所有权性质、行业差异等多角度综合考察了财政分权对企业税收规避的影响。研究结果发现:财政分权与企业税收规避显着负相关,相比于国有企业,非国有企业表现出更强的避税意愿,这一结论通过了一系列的稳健性检验;进一步研究发现,财政收支分权对企业税收规避具有显着的异质性,财政收入分权低会增加企业税收规避意愿;财政支出分权低会削弱企业税收激励,降低企业税收规避意愿。此外,本文也发现财政分权在不同行业、市场化进程、法律制度等多个方面对企业税收规避存在显着的异质性。

基于以上分析,并结合当前减税降费的宏观大背景,从宏观与微观层面提出本文的政策建议:(1)要处理好中央与地方的权责关系,明确中央和地方的收支责权,逐步推进分权改革,给予地方充分自主权,同时要不断完善监督管理机制,提高政府治理能力和法制化水平,强化地方税收征管能力,进一步完善财税体制改革,落实普惠性减税降费和税收优惠政策,为小微企业的健康发展保驾护航;(2)上市企业要密切关注我国宏观大环境,权衡税收规避的利弊,在合法合规的前提下充分发挥主观能动性,合理运用法律允许的税收规避手段减轻企业税负,提升企业价值;(3)上市企业要顺势而为,依据宏观环境的变动及时调整自身发展战略,及时应对宏观制度变化给企业带来的各种风险,不断优化企业风险管理预警体系,促进企业持续健康发展。

注释:

①借鉴曹越等 (2018)[24]、 袁春生等 (2018)[32]做法, 将财政分权分为高、中、低3组,并将中间组结果删除。

②我们选取樊纲和王小鲁 (2014)编制的市场化指数以及中介组织的发育和法律制度环境的细分项进行结果分析。