王良虎 王 钊

1(东南大学经济管理学院,南京 210000) 2(西南大学经济管理学院,重庆 400715)

引 言能源作为人类生存的物质基础之一,对现代经济社会的发展具有重要的支撑作用。近年来,中国经济总量不断提升,而长江经济带地区在“依托长江建设中国经济新支撑带”的国家战略推动下,正逐步发展成为继中国沿海发达地区之后最有发展潜力的地区。据统计数据显示,2019年长江经济带11省市的地区生产总值45.78万亿元,同比增长6.9%。然而,由于该地区聚集了我国大部分传统产业,能源消耗量较大,从而造成了能源短缺。由相关研究预测可知,长江经济带中的华中地区2010~2020年的能源需求增长率为4.7%;华东地区则为4.0%。能源强度作为衡量区域经济增长中付出能源代价的重要指标,长江经济带在经济快速发展的过程中,能源强度上升的压力不断加大;另外,长江经济带横跨中国东、中、西三大经济区域,建设 “绿色生态廊道”是其重要任务之一,以实现经济、社会和生态环境的可持续发展;再者,长江经济带作为横跨我国三大经济区重要经济战略要地,该区域内各地区经济发展与资源禀赋存在差异。而根据以往研究得知,国家之间或其内部之间能源强度的收敛性总体存在,具体表现为能源强度向低水平收敛[1]。那么在此情况下长江经济带能源强度收敛性如何?有哪些因素影响其收敛性?因此,充分把握长江经济带能源强度的演化规律,对加快该地区节能政策的实施与顺利实现绿色发展的目标具有重要的现实意义。

能源强度是评价一个国家或地区能源利用效率的重要指标,体现了其在经济发展过程中所付出的资源环境代价[2]。目前,国内外学者对能源强度的研究主要集中于能源强度的影响因素、测算以及其收敛性3个方面。(1)关于能源强度的影响因素主要包含结构因素、制度因素和技术进步因素[3]。结构因素主要包括产业结构的变化与能源消费结构的变化,产业结构的优化重组与能源消费结构的升级均可明显降低能源强度[4,5]。制度因素可分为国外因素和国内因素。其中,国外因素是指如外国直接投资、国际贸易等,国内因素主要涉及政策引导、市场化水平以及信息化水平等[6-9]。而技术进步因素可进一步分为中性技术进步和有偏技术进步[10];(2)关于能源强度测算的研究。现实中各国、各地区之间能源强度呈现出波动变化,运用单一效应难以阐释其内在的经济含义。因此多数学者运用多种方法对能源强度测算进行了较为深入的研究,其中指数分解法(IDA) 与生产函数分解法(PDA) 较为常见[11]。鉴于指数分解法(IDA)难以与经济理论相结合,而生产函数分解法(PDA)则可以很好的反映出能源强度所具有的经济学内涵与政策含义[12],当前学者多数基于生产函数分解法(PDA)分解出影响能源强度的因素[13];(3)关于能源强度收敛性问题的研究。对于收敛性问题起初是体现在经济增长趋势方面,如Solow认为不同国家或地区的经济增长将趋于收敛[14]。基于经济增长收敛的理论逻辑,能源收敛问题引起了国外学术界的关注,其中Mielnik和Goldemberg首次提出能源强度收敛的概念[15]。Markandya等通过构建检验能源强度差异与人均收入差异两者关系的理论模型,研究表明欧盟新老成员国之间不仅存在人均收入的收敛特征,能源强度也存在着相似的收敛特征[16]。同时,我国地区间能源收敛性问题也引起国内学者的研究兴趣。如史丹假设我国能源强度存在条件收敛,并在此基础上测算了各省份的节能潜力[1]。齐绍洲和李锴基于分析我国西部和东部各省区之间能源强度差异与劳均GDP差异的关系,得出能源强度与经济增长存在同步收敛特征[17]。王春宝和陈迅基于我国省级面板数据,实证分析了技术进步和经济结构对能源轻度收敛的影响,研究指出我国省份之间存在显着的空间收敛性,其收敛速度达每年2.1%~2.3%[18]。

国内外专家学者的研究成果为本文的研究提供了很好的分析框架和逻辑起点。而与既有文献相比,本文可能的边际贡献归纳如下:(1)在研究对象上,将长江经济带11个省市作为本文研究的主体部分,且分析了上、中、下游地区能源强度收敛存在的异质性;(2)从理论方面系统阐述了影响能源强度收敛的主要因素,并简要分析其中影响机制;(3)在研究方法上,将空间因素纳入模型分析中,并解析了空间因素对地区能源强度收敛的影响。

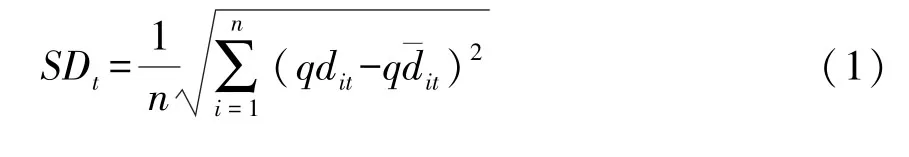

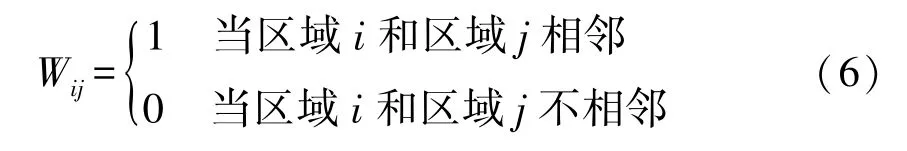

1 模型设定与变量选取1.1 模型设定收敛最初主要用于不同经济主体间劳均收入随着时间推移呈现出一种逐渐下降的趋势,其概念由Sala-I-Martin最先提出,主要包括β收敛和σ收敛,进一步Sala-I-Martin又将β收敛分为绝对β收敛和条件β收敛[19,20]。随着研究的扩展将收敛相关内容运用到能源强度等方面,其中,能源强度σ收敛是用来分析不同经济主体能源强度的离差随时间变化而缩小的趋势。其公式为:

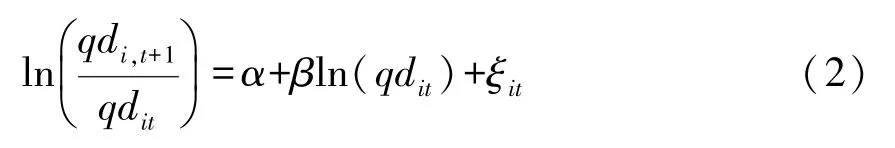

其中,SDt为在t时刻的标准差;qdit为t时刻第i地区的能源强度;q¯dit则为在t时刻全国范围内所有n个地区能源强度的平均能源强度;能源强度绝对β收敛指的是随着时间推移,经济主体的能源强度趋于相同的稳态水平,即若β小于零则存在收敛性,反之则不存在。其计算公式为:

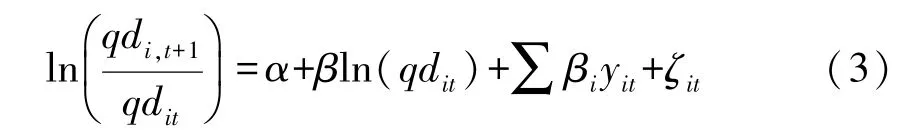

其中,yit为影响能源强度的第i个因素;βi为其相应的回归系数。

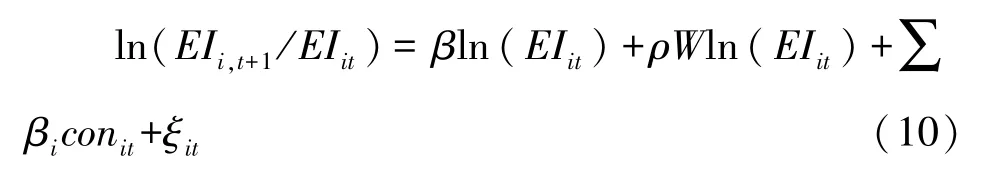

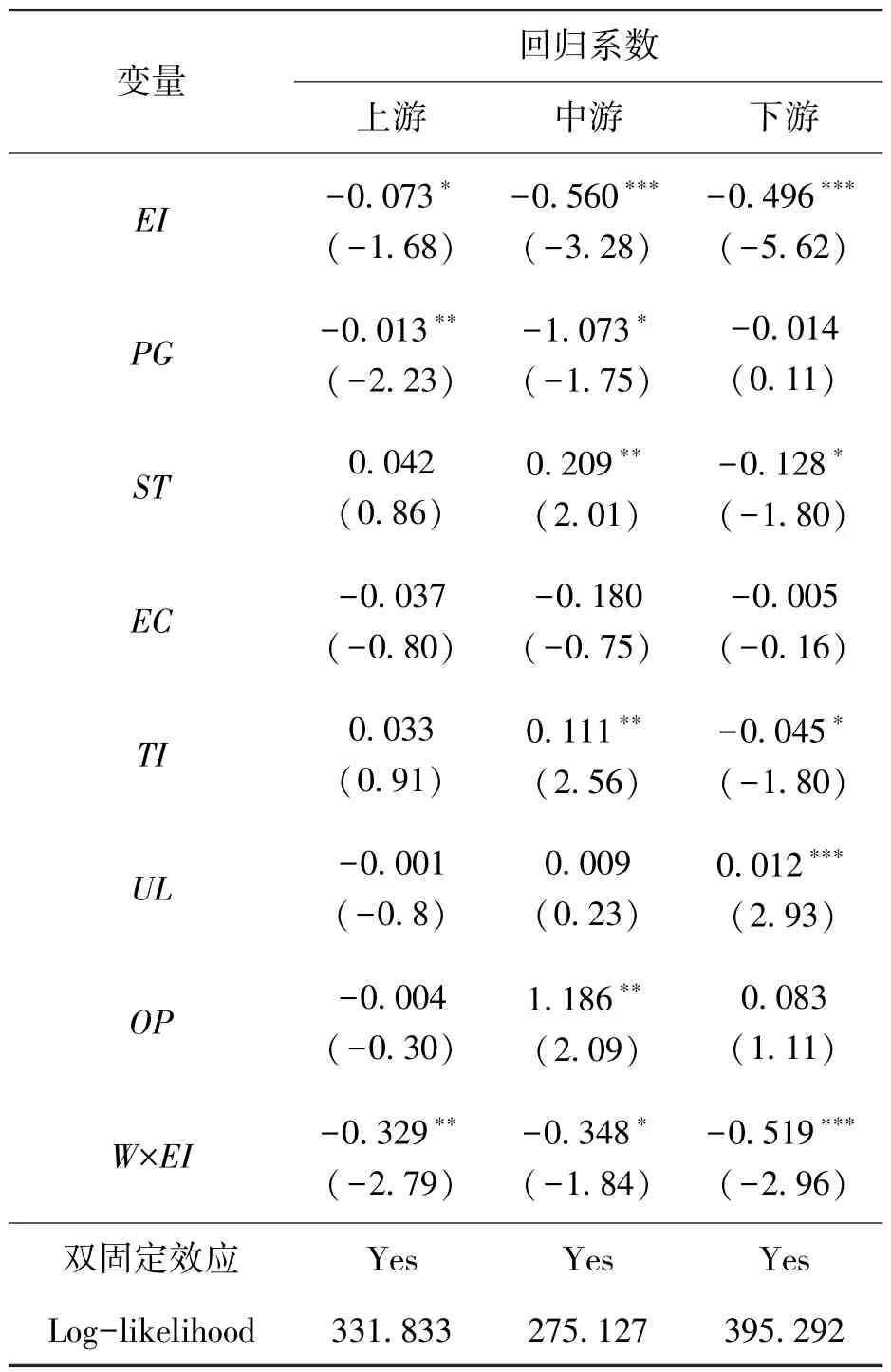

由于能源强度条件β收敛考虑到经济主体之间的差异性,模型设计与现实较为相符[21]。因此基于以上分析,将能源强度条件β收敛作为本文的研究模型。模型如下:

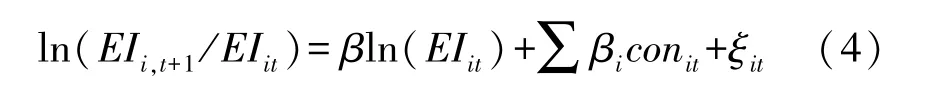

其中,EI表示能源强度;con表示控制变量,主要包括在上文能源强度收敛性主要影响因素的理论探讨中的经济发展水平、产业结构、能源消费结构、技术进步、城镇化水平以及外商直接投资。

1.2 变量选取1.2.1 核心变量

能源强度(EI)。能源强度作为用于衡量不同经济体能源综合利用效率,一般采用能源投入量与相应产出量比值进行度量,即地区能源消耗除以地区GDP。同时考虑到地区能源消耗主要包含生产能源消耗与居民生活能源消耗两个部分,且生活能源消耗占比较小。因此,本文借鉴王春宝和陈迅、张勇和蒲勇健的做法,将生产能源消耗与地区GDP比值作为衡量能源强度的度量指标[18,22]。

1.2.2 控制变量

经济发展水平(PG)。基于已有文献,利用地区人均GDP来衡量经济发展水平[23];产业结构(ST)。参考于斌斌的方法,采用第三产业与第二产业的产值之比来反映产业结构调整变化[24]。能源消费结构(EC)。由于我国资源禀赋所具有独特性,主要能源使用为煤炭。因此,本文借鉴王钊和王良虎的方法,将煤炭消耗量占总能源消耗量的比重作为能源消费结构的度量标准[25]。技术进步(TI)。专利的授权数表示一定时期内某地区研发能力大小,在一定程度上表现出地区技术进步水平[26],因此本文将各地区专利授权数自然对数作为地区技术进步的衡量指标。地区城镇化水平(UL)。现有文献对于城镇化的测度方法大致有人口比值法、城镇土地利用指标法、农村城市化指标法、调整系数法等,但据以往研究可知,后三种计算方法较为复杂且可操作性较差,因此借鉴柳思维和周洪洋、魏敏的做法,采用地区城镇人口占总人口比重指标法度量城镇化水平[27,28]。对外开放依存度(OP)。自改革开放以来,我国贸易总额快速提升,通过对外贸易的发展,推动本国经济快速增长同时,也对我国能源强度变化产生重要的影响。本文依据郭树华等使用的方法,采用各地区进出口总额占地区总产值的比重来衡量对外开放依存度,其中,进出口总额均利用当年平均汇率进行换算得到[29]。

1.2.3 数据来源与说明

本文以长江经济带11个省(市、区)作为研究对象,选取2003~2018年省级面板数据。实证研究所使用的数据主要来源于 《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》以及各省、市、自治区统计年鉴,所有名义数据均以2003年为基期,分别使用生产总指数与消费价格指数进行平减为实际数据。对于部分缺失数据,采用趋势拟合估算得到,同时为解决异方差问题,数据处理多采用取对数、取比值的方法。

2 能源强度收敛性的实证检验2.1 面板数据单位根检验与协整检验2.1.1 面板数据单位根检验

由于有些时间序列数据并不存在直接的关联但又表现出共同的变化趋势,其数据的回归结果同样表现出较高的拟合度,但却没有实际意义。为避免此类伪回归,在面板数据模型回归之前有必要对面板数据进行平稳性检验,本文运用LLC检验与IPS检验检验数据的平稳性。由检验结果可知,对于存在单位根的变量,一阶差分之后均为平稳序列,由于篇幅限制,具体检验结果略。

2.1.2 面板数据协整检验

为进一步检验各变量之间是否具有长期稳定的均衡关系,需对面板数据进行协整检验。目前关于面板数据的协整检验大致存在两种方法:(1)以Engle and Granger两步法检验为基础,主要包括Pedroni检验和Kao检验;(2)建立在Johansen协整检验的基础上。虽然Pedroni检验和Kao检验遵循相同的基本方法,但二者还存在较为明显差异,为了得到较为可靠的结果,将采用不同检验方法进行检验。由检验结果得知,各变量之间存在协整关系。由于篇幅限制,具体检验结果表略。

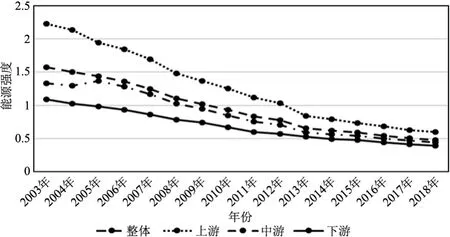

2.2 实证结果与分析依据前文能源强度的核算方法,具体计算出2003~2018年长江经济带整体层面及上、中、下游地区能源强度的平均变动趋势,如图1所示。从图1可看出无论是长江经济带整体层面还是上、中、下游地区,其能源强度均呈现出逐年下降的趋势,整体下降的幅度约达69%,特别是上游地区的降幅约达73%,且各个地区之间能源强度差距逐渐缩小,如上游地区2003年能源强度与下游地区能源强度相差1.143,而在2018年两地能源强度仅相差0.209。由此可看出,随着长江经济带经济转型发展以及能源技术不断突破使得能源利用效率逐年提高,各地区之间能源强度收敛趋势明显。但较部分发达国家的能源强度来说,还存在较大改善空间。

图1 2003~2018年长江经济带能源强度变化趋势

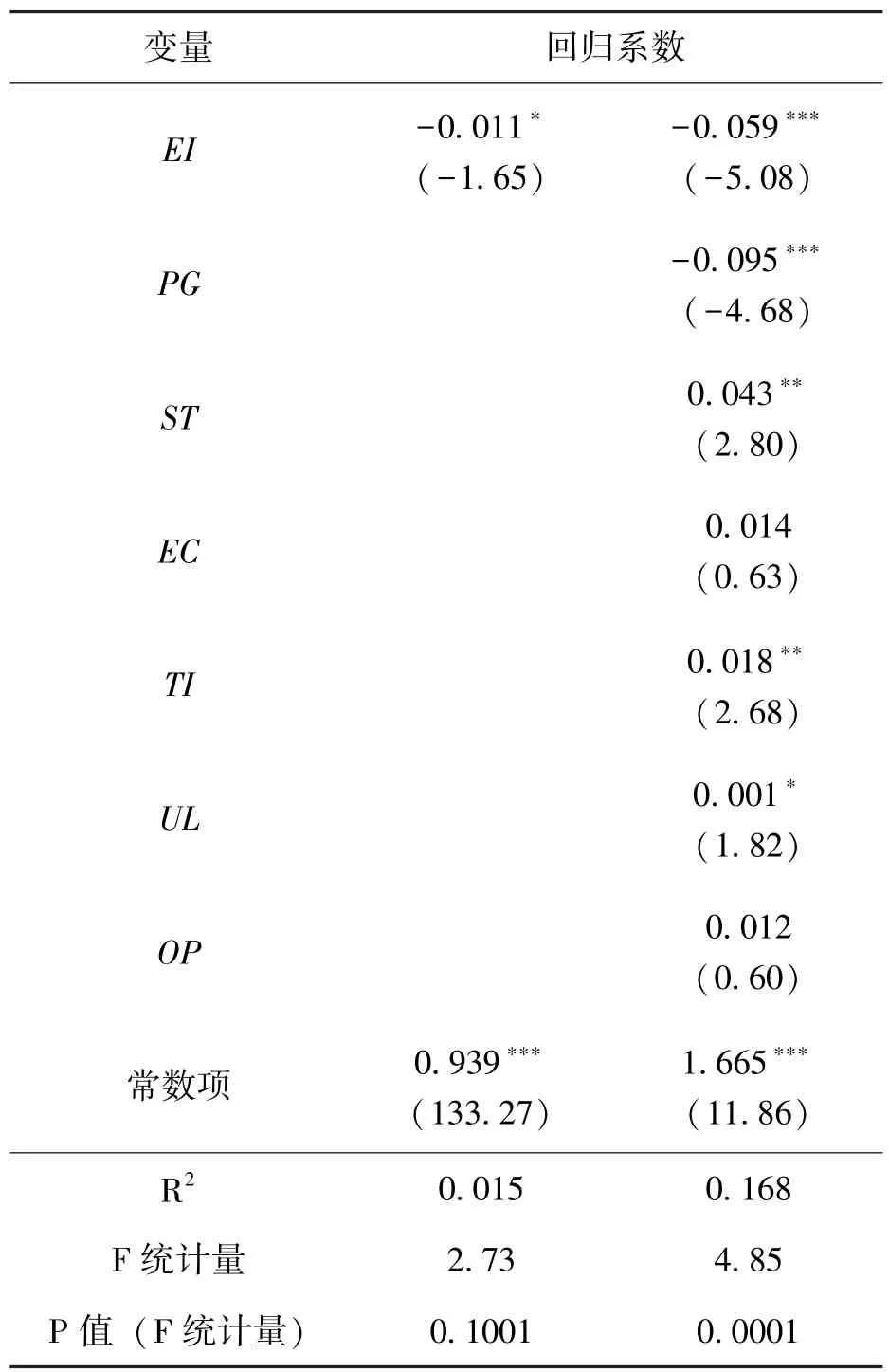

根据前文实证模型及各项检验结果,本文运用STATA15.0对模型相关系数进行了估计,表1汇报了模型(4)的计量估计结果。从长江经济带整体层面来看,在未加入控制变量时的能源强度绝对β收敛情况下,由回归系数可知其在10%的显着水平下为负值,由此表明长江经济带能源强度存在绝对β收敛。进一步,收敛速度(cr)和估计系数之间存在着cr=-ln(1+β)/T的关系[15], 其中,T表示起始时间与终止时间的时间间隔数。最终可知,在能源强度绝对β收敛情况下,长江经济带不仅存在能源强度绝对β收敛,且收敛速度约为每年0.07%。而在加入控制变量的基础上的长江经济带能源强度条件β收敛的回归系数在1%的显着水平下小于0,且长江经济带能源强度条件β收敛的回归系数绝对值增大,这表明了条件收敛速度快于绝对收敛速度,由收敛速度计算公式可得长江经济带能源强度条件β收敛的收敛速度约为每年0.41%。

从控制变量角度来看,目前只有经济发展水平对能源强度条件β收敛具有促进作用,而产业结构、能源消费结构、技术进步、地区城镇化水平及对外开放依存度则并未体现出有利于推动长江经济带能源强度收敛的作用。值得注意的是,长江经济带能源强度存在一定技术回弹的影响,这也说明技术进步可能降低了某个地区能源强度,却增加了另一地区能源强度,反而不利于能源强度收敛。

表1 长江经济带整体层面能源强度收敛回归结果

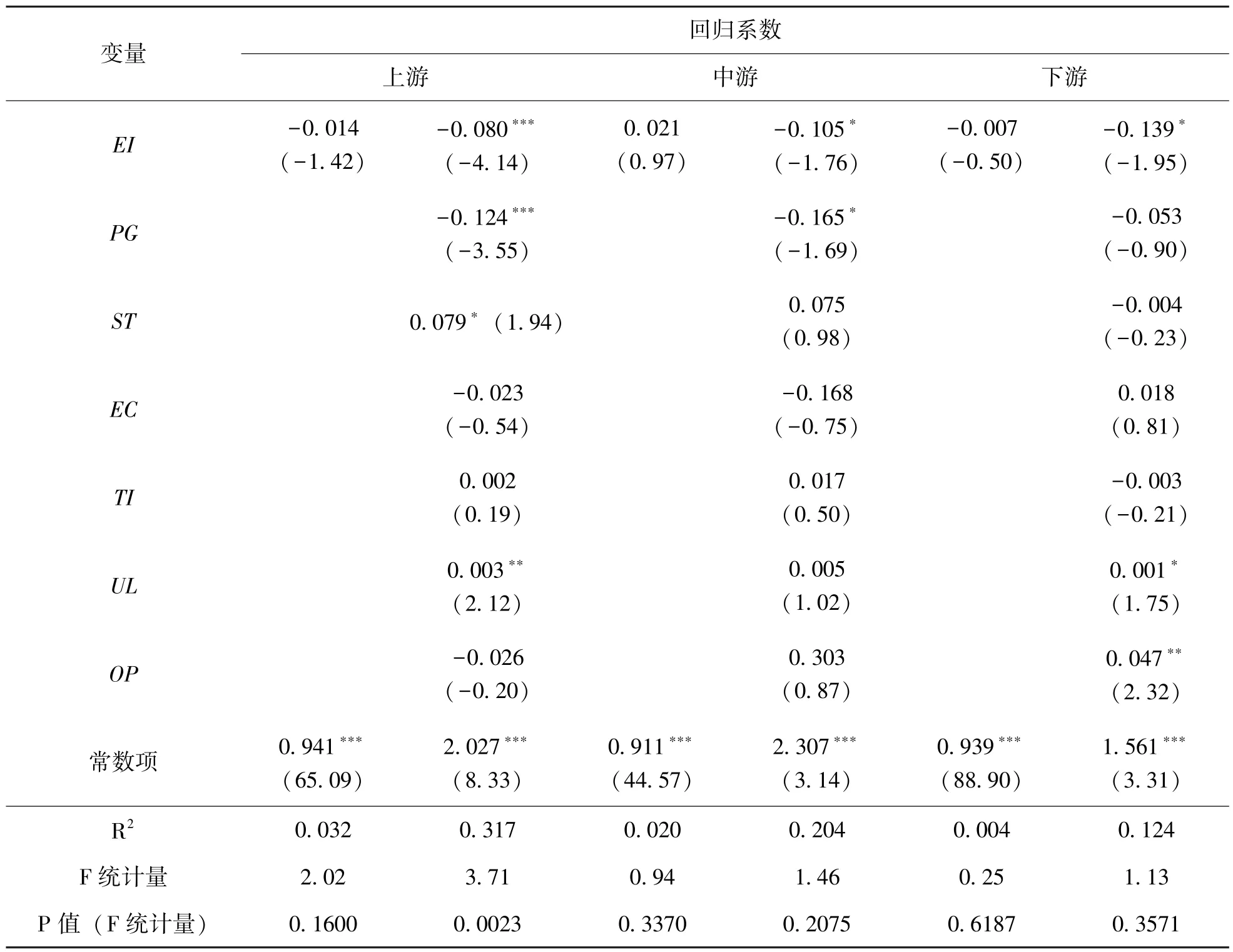

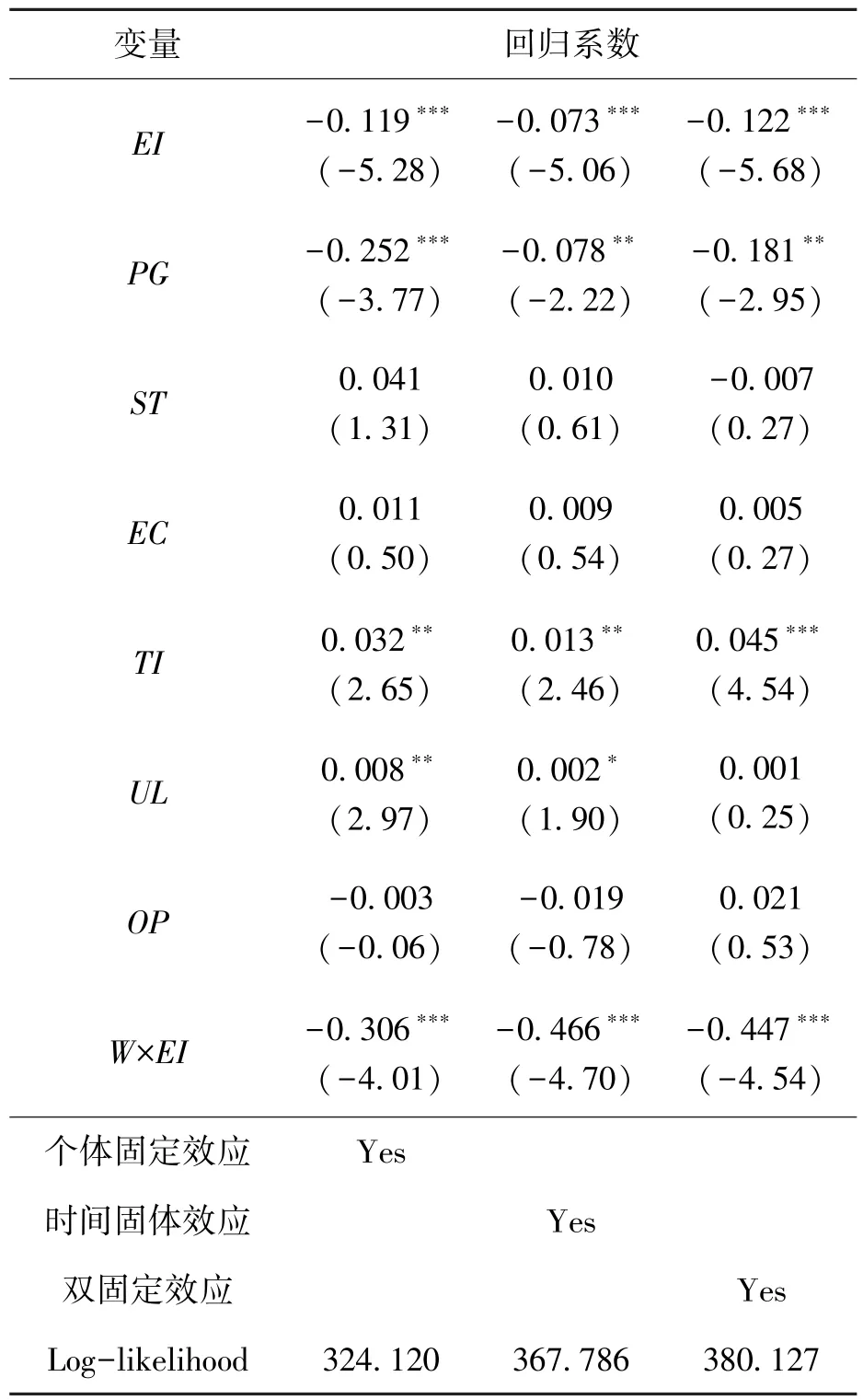

长江经济带作为我国 “T”字型经济布局的一级轴线地带之一,横跨我国东、中、西三大区域。为进一步考察长江经济带上、中、下游地区之间是否存在异质性,本文分别对长江经济带上、中、下游地区能源强度收敛性进行实证检验,具体模型回归结果如表2所示。从回归结果来看,长江经济带上、中、下游地区均存在能源强度条件β收敛,而只有中游地区不存在能源强度绝对β收敛,上游和下游地区也都存在能源强度绝对β收敛。就能源强度条件β收敛的收敛速度来说,下游地区收敛速度快于上游和中游地区,上游、中游和下游收敛速度分别每年约为0.56%、0.74%、0.99%。

从控制变量的回归系数来看,不同地区相同指标的回归系数的符号也有所不同,这也说明上、中、下游地区存在一定异质性。如产业结构变动有利于下游地区能源强度条件β收敛,而上游和中游地区则对能源强度有一定的发散作用。能源消费结构则有利于上游与中游地区的能源强度条件β收敛,反而对下游地区能源强度具有一定程度的发散影响。

表2 分上、中、下游能源强度收敛回归结果

2.3 空间面板数据模型计量分析上述关于长江经济带能源强度收敛性的研究并未考虑到各区域之间彼此影响的效应,但在现实中各个地区之间却存在着较为密切的联系,且随着经济的进一步发展,各地区之间的联系变得更为密切。因此,为进一步分析长江经济带内各地区之间存在空间关系是否对其能源强度收敛性产生影响,本文运用空间计量方法进行实证检验。

2.3.1 空间相关性检验

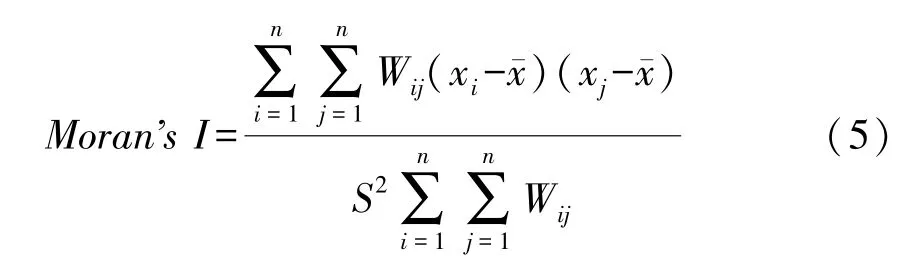

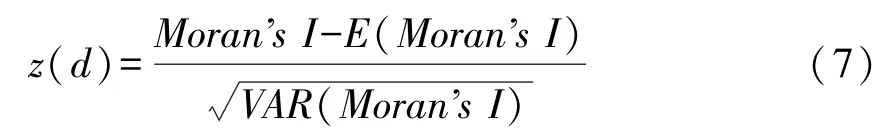

空间自相关性反映了事物之间存在的依赖性或关联性。其检验的方法主要有以下两种: (1)全局空间自相关检验,主要检验事物整体的分布情况;(2)局部空间自相关检验,主要用来检验局部空间集聚性。以上两种检验主要依据Morans I统计量、Geary C统计量等。但Morans I统计量使用的较为广泛,其计算公式如下:

Morans I取值范围为[-1,1]。 若其值大于0,则表明研究样本在空间区位分布上具有相似的属性值;若其值小于0,则表明研究样本在空间区位分布上具有不相似的属性值;若其值等于0,则表明研究样本在空间区位分布上相互独立。

由Morans I测算结果,可运用正态分布假设来检验观测值是否存在空间自相关关系,具体的公式如下:

标准化的Morans I指数服从渐进标准正态分布的期望值和方差分别是:

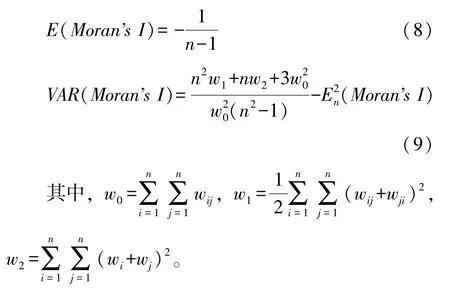

本文使用STATA15.0计量软件对长江经济带2003~2018年能源强度指标进行了空间相关性的Morans I检验,图2为具体检验结果。检验的结果显示,长江经济带2003~2018年能源强度的Morans I值均小于0,由此表明长江经济能源强度存在空间负相关,即高低相聚。

图2 2003~2018年长江经济带能源强度Morans I动态趋势

2.3.2 模型构建与回归结果分析

地理学第一定律表明各个事物之间存在一定的关联性,而这种关联的程度一般和事物距离有关,距离越近关联性越强,反之,则越弱。且近些年来空间计量分析方法用于研究收敛性问题也得到部分学者的关注[18,22]。因此,本文同样考虑到空间因素的影响构建如下模型:

依据前文建模基础,对模型进行回归分析,回归结果如表3所示。能源强度β回归系数无论是从个体固定效应、时间固定效应还是个体与时间双固定效应模型回归结果来看与普通面板回归系数的符号并无明显差别,这也进一步说明模型回归结果具有一定稳健性。即长江经济带存在能源强度条件β收敛。就具体回归系数来看,在双固定效应情形下,长江经济带能源强度β回归系数为-0.122,其绝对值明显大于未考虑空间因素情况的能源强度β回归系数的绝对值,换言之,在考虑空间因素时,长江经济带能源强度的收敛速度快于没有将空间因素纳入时的情形,此时的长江经济带能源强度收敛速度约为每年0.87%。这主要是由于随着经济发展,各地区之间的联系越来越密切,周边地区能源强度的变化影响了其自身能源收敛性。如地区之间技术溢出效应,不仅改变该地区能源强度,还进一步影响了周边地区。

表3 长江经济带整体层面能源强度收敛空间计量回归结果

同样考虑到长江经济带上、中、下游各地区之间可能存在一定异质性,分别在加入空间因素基础上对长江经济带上、中、下游地区能源强度收敛性进行实证检验,具体模型回归结果如表4所示。从回归结果来看,长江经济带上、中、下游地区在加入空间因素后均存在能源强度条件β收敛,且中游与下游回归系数的绝对值明显增大,而上游地区则无明显变化。这可能与上游地区本身能源消耗特点有关,能耗较大的产业多分布于上游地区,由于产业自身能耗需求特点,其受到临近地区影响较小。因此其收敛速度在考虑空间因素时并无明显变化。中游和下游地区能源收敛速度则有明显提高,其收敛速度分别每年约为5.47%、4.56%。其可能原因是能源强度高省份由于能源存量有限,并积极寻求临近省份特别是能源强度较低省份帮助或借鉴其降低能源强度的经验,以使得自身能源强度降低,从而有利于该地区能源强度收敛。

表4 上、中、下游能源强度收敛空间计量回归结果

3 研究结论与政策启示能源强度收敛性问题是基于经济增长收敛逻辑而产生的,那么伴随着能源强度与其收敛性的研究不断深入,长江经济带作为横贯中国东、中、西三大区域的经济增长极,其能源强度的变化对国家整体能源战略决策具有重要作用。基于此,本文采用2003~2018年长江经济带地区省级层面的面板数据,研究了该地区能源强度收敛性问题并得出以下研究结论:

(1)根据长江经济带整体层面及上、中、下游地区能源强度的平均变动趋势得知,其能源强度均呈现出逐年下降的趋势,整体下降的幅度约达69%,特别是上游地区的降幅约达73%,且各个地区之间能源强度存在差距逐渐缩小。

(2)由面板数据模型结果得出长江经济带整体层面不仅存在能源强度绝对β收敛且存在条件β收敛,其能源强度绝对β收敛与条件β收敛的收敛速度分别约为每年0.07%、0.41%。从控制变量角度来看,目前只有经济发展水平对能源强度条件β收敛具有促进作用,而产业结构、能源消费结构、技术进步、地区城镇化水平及对外开放依存度并未体现出有利于推动长江经济带能源强度收敛的作用。为进一步考察长江经济带上、中、下游地区之间是否存在异质性,分别对长江经济带上、中、下游地区能源强度收敛性进行实证检验。经检验发现,长江经济带上、中、下游地区均存在能源强度条件β收敛,而能源强度绝对β收敛只有中游地区不存在收敛性,就能源强度条件β收敛的收敛速度来说,下游地区收敛速度快于上游和中游地区。

(3)由空间计量模型结果可知,长江经济带2003~2018年能源强度的Morans I值均小于0,即该地区能源强度存在着高低相聚特点。就空间计量模型的回归系数来看,长江经济带能源强度β回归系数为-0.122,其绝对值明显大于未考虑空间因素情况的能源强度β回归系数的绝对值,由此表明在考虑空间因素时长江经济带能源强度的收敛速度快于未将空间因素纳入时的情形。而从长江经济带上、中、下游的检验结果看,在考虑空间因素后,中游与下游的能源强度收敛速度明显提升,但上游地区能源强度收敛速度并未明显改善。

针对以上研究结论并结合理论分析,得出以下几点政策启示:(1)经济的优化发展及收敛与能源强度收敛具有一定的一致性,且根据以往经验可知,经济发展向高处收敛,能源强度则向低处收敛。因此,长江经济带应全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,务实经济发展向高质量方向延伸,逐步提升经济发展质量水平;(2)进一步调整产业布局,优化能源消费结构。长江经济带上、中、下游各个地区应根据自身发展优势,加强分工协作,统筹各区域产业发展,优化产业结构升级,以提高各区域的能源利用效率;同时积极引导企业消费低碳能源产品,从需求侧改变能源消费结构,促进能源闭环利用;(3)提高地区技术创新水平,实施差别化的区域政策。目前虽然可能存在技术进步的能源回弹效应,但技术进步仍是降低能源强度的有效办法,要不断完善区域创新体系,进一步优化技术创新环境,以期通过技术创新有效途径实现能源强度收敛。再者,在能源强度不断向低处收敛的过程中应实施差异化的区域政策,以保证实现各区域经济增长与能源强度之间的协调。