李云燕 王立华 王 静 马靖宇

(北京工业大学,北京 100124)

京津冀地区雾霾成因与综合治理对策研究

李云燕王立华王静马靖宇

(北京工业大学,北京100124)

〔摘要〕本文揭示京津冀地区雾霾的时间及空间变化特征,对北京、天津、河北的雾霾源解析结果进行分析,对重点污染源进行评价;从经济发展、能源结构、产业结构、交通运输等方面探讨雾霾的影响因素,基于DPSIR模型对雾霾产生的内在驱动力进行研究;根据京津冀地区雾霾治理目标任务,提出切实可行的雾霾综合治理对策。

〔关键词〕雾霾特征京津冀驱动力治理对策产业结构能源结构交通运输

1京津冀地区雾霾污染特征分析

1.1京津冀地区雾霾时间变化特征

1.1.1京津冀地区雾霾逐月变化特征

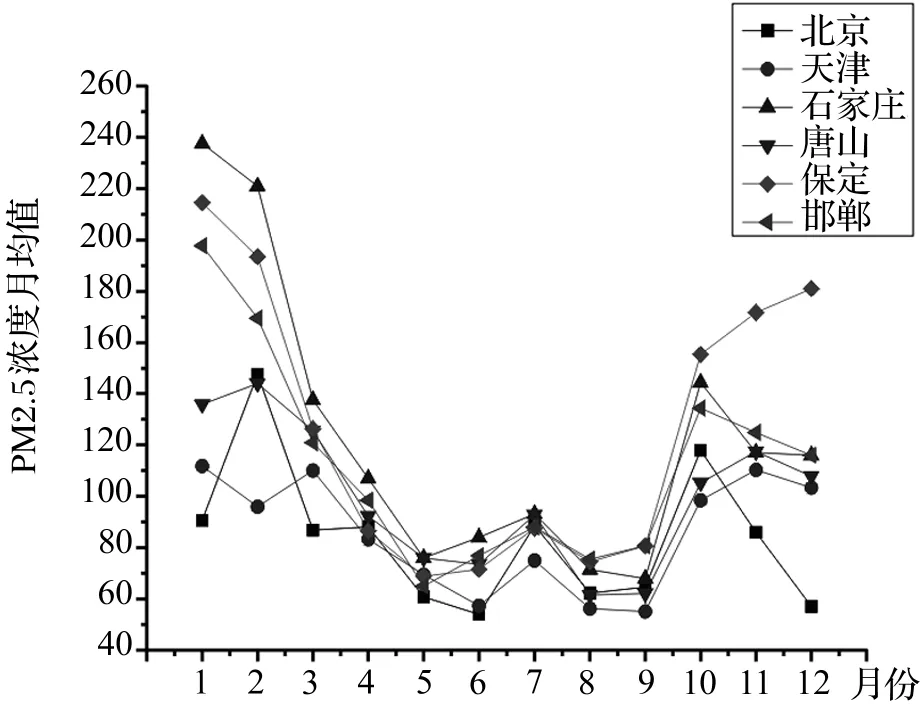

本文通过统计2014年京津冀地区各环保站发布的PM2.5实时监测数据,作出2014年PM2.5浓度月均值变化趋势。由图1可知,本文所研究的京津冀地区6个城市PM2.5变化趋势十分相似,基本呈“W”型,即1~2月、10~12月PM2.5浓度较高,3~9月总体较低,但在7月有一个微小的跃升。

图1 2014年PM2.5浓度逐月变化趋势图

2014年北京市年均浓度为83.7ug/m3,是《环境空气质量标准》规定的二级标准(35ug/m3)的2倍以上,月最高浓度出现在2月,为147.6ug/m3,最低浓度为6月54.0ug/m3。从1~12月,PM2.5浓度首先在2月有一个跃升,达到第一个峰值,之后呈下降上升又下降的趋势,拐点分别出现在6月和10月。

2014年天津市PM2.5年均浓度为103.4ug/m3,约为二级标准的3倍。1~12月PM2.5变化趋势为下降上升又下降,峰值出现在1月111.8ug/m3和12月103.4ug/m3,最低浓度为6月57.3ug/m3,且在7月有一个微小的上升。

河北4个城市的PM2.5浓度月均值曲线在北京天津上方,说明其污染程度更严重。4个城市浓度最高和最低值的分布为,石家庄为1月237.7ug/m3,9月67.9ug/m3,唐山为2月144.0ug/m3,8月61.5ug/m3,保定为1月214.5ug/m3,5月68.8ug/m3,邯郸为1月197.7ug/m3,5月65.0ug/m3。最高浓度多在1~2月,最低浓度则多出现在5~9月。PM2.5年均浓度分别为石家庄122.8ug/m3,唐山99.5ug/m3,

保定126.0ug/m3,邯郸112.3ug/m3,均超出二级标准的3倍左右。

1.1.2京津冀地区雾霾季节变化特征

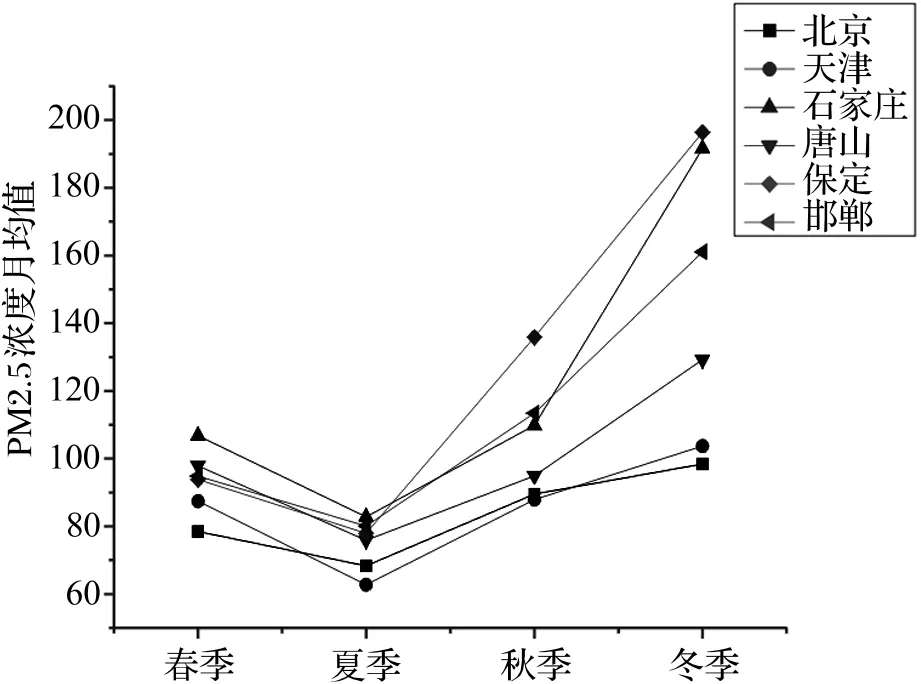

为便于分析京津冀地区PM2.5的季节分布特征,将一年四季区分如下:春季3~5月,夏季6~8月,秋季9~11月,冬季1月、2月和12月[1],作出6个城市的PM2.5季节变化趋势。

图2 2014年PM2.5浓度季节变化趋势图

由图2可见,6个城市的季节变化规律一致,即夏季PM2.5浓度较低,空气质量较高,PM2.5浓度降序排列为冬季>秋季>春季>夏季,且冬季PM2.5浓度远高于其他3个季节。PM2.5浓度随季节的变化幅度较大,这主要是由于冬季进入采暖期,除北京外,其余城市仍以燃煤供暖为主,这是PM2.5浓度跃升的主要原因。虽然北京市对于燃煤采取了严格的控制措施,但由于周边地区的燃煤及大气输送等影响,北京冬季污染也较严重。另外,由于冬季多逆温天气,不利于大气污染物的湍流和扩散,这在一定程度上加剧了京津冀地区冬季的雾霾污染程度[2]。而夏季由于降水较多,利用雨水对于颗粒物的清除作用,能够大大降低大气中的颗粒物浓度,明显改善京津冀地区大气质量[3]。

1.2京津冀地区雾霾空间变化特征

京津冀地区独特的地理环境加上城市群的快速发展,以及形成的局地大气环流等因素使得京津冀地区雾霾污染呈现一定的空间分布特征[4]。

北京市共有16个县级行政区划单位,如图3所示,各区县的PM2.5浓度均值如表1所示。各区县的PM2.5浓度有所差异,范围在73.0~105.9ug/m3,体现为南高北低的分布特征。PM2.5浓度最低的是位于京北部的密云县,其次是延庆县和怀柔区,最高浓度是位于京南部的通州区,其次是大兴区和房山区,而位于城区中心的几个区县,PM2.5浓度则介于京北区和京南区之间。

图3 北京行政区划图

表1 2014年北京各区县PM2.5浓度[5]ug/m3

天津有16个行政区划单位,如图4所示,各区县PM2.5浓度如表2所示。由此可见,与北京相比,天津市各区县的PM2.5浓度变化范围较小,为79~93ug/m3。PM2.5浓度较小的区县为滨海新区、津南区、蓟县,浓度较大的区县为静海县、北辰区。通过对比各区县的地理位置及其对应的PM2.5浓度可知,天津市的PM2.5浓度空间分布差异不明显,基本呈现均匀分布。

图4 天津行政区划图

表2 2014年天津各区县PM2.5浓度[6]ug/m3

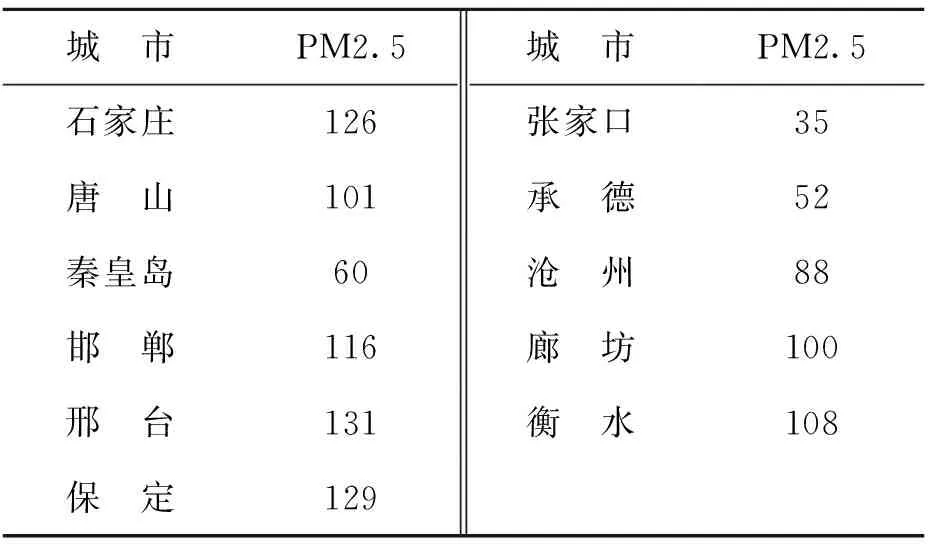

河北省共有11个市,如图5所示,各市PM2.5浓度如表3所示。由此可知,河北各市PM2.5浓度变化范围较大,为35~131ug/m3。PM2.5浓度最低的是河北最北部的张家口,其次是承德和秦皇岛。PM2.5浓度最高的是邢台,其次是保定、石家庄、邯郸、衡水,5个城市均位于河北南半部。通过分析可知,河北省的PM2.5浓度存在明显的空间分布差异,大致表现为南高北低的分布特征。

图5 河北行政区划图

ug/m3

2京津冀地区雾霾源解析及重点污染源评价

2.1京津冀地区雾霾源解析

2.1.1北京市雾霾源解析

北京市发布的源解析结果显示,PM2.5来源中,约28%~36%来自区域传输,本地排放约占64%~72%,其中机动车31.1%,燃煤22.4%,工业生产18.1%,扬尘14.3%,其他如餐饮、畜禽养殖、汽车修理等活动排放占14.1%[5]。由此可见,外地传输是北京雾霾污染的一个重要因素,机动车尾气则是最主要的本地污染来源。控制机动车保有量的快速上升及改善油品是北京市防治雾霾的重要措施,根据《北京市2013~2017年清洁空气行动计划》,北京正大力发展新能源汽车,力争2017年达到20万辆。燃煤是仅次于机动车的污染源,北京预计2015年底实现城六区无燃煤,且五环外地区也将着手煤改气工作。

2.1.2天津市雾霾源解析

天津市的源解析结果显示,PM2.5来源中区域传输占22%~34%,其余66%~78%来自于本地排放,其中扬尘30%,燃煤27%,机动车20%,工业生产17%,其他6%[6]。由此可见,天津受周边污染源影响也较大,本地排放中,扬尘为首要污染源,其次为燃煤及机动车。天津市内道路、堆场、工地等是扬尘的主要源头,另外铁路、化工、电力等行业建设项目也会产生扬尘。2014年天津在控尘方面,完成423个工业企业堆场扬尘整治和1592家餐饮服务场所油烟治理。另外,为减少燃煤对雾霾的贡献,2014年天津市开展了90座供热燃煤锅炉和90座工业燃煤设施改燃或并网工作。为降低机动车尾气排放对大气的污染,天津市正着力淘汰黄标车和老旧机动车14.3万辆,并积极投运新能源汽车。

2.1.3河北省雾霾源解析

继北京、天津以后,河北省的部分城市也相继完成了PM2.5的源解析,以石家庄为例,源解析结果为区域传输占23%~30%,本地污染占70%~77%,其中燃煤28.5%,工业生产25.2%,扬尘22.5%,机动车15.0%,其他生物质燃烧、餐饮等占8.8%[7]。燃煤是石家庄乃至河北省的PM2.5首要来源,煤炭消费总量大、燃煤结构不合理是煤烟型污染的主要原因。河北省为实现节能减排削煤目标,对保留的23562台燃煤锅炉,按照2015年、2016年、2017年各完成30%、30%、40%的计划进行淘汰。工业生产对雾霾贡献较大,尤其制药、冶金、石化、建材等是大气颗粒物主要排放行业,河北省将从这4个主要污染行业出发,控制雾霾的工业污染来源。源解析结果显示扬尘污染也较严重,城中村的大面积拆迁过程是扬尘的主要来源。另外,在机动车控制方面,2014年河北省淘汰了黄标车及老旧车81.34万辆,着力减少机动车尾气对雾霾的贡献。

2.2京津冀地区雾霾重点污染源评价

2.2.1北京市雾霾重点污染源评价

2014年北京市三次产业结构由2010年的0.9∶24.0∶75.1调整为0.7∶21.4∶77.9,由此可见,北京市产业结构较为合理,总体以第三产业为主,所占比重较2010年上升了近3个百分点,表明北京市的产业结构仍在不断优化。引起雾霾的源头主要是第二产业的工业生产过程和机动车尾气排放,为控制雾霾污染源,北京市发布了《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2014年版)》。所列条目主要是污染大、耗能高的行业和生产工艺,以及国家明令淘汰的落后设备。其中高污染行业有钢铁、有色金属、建材(包括水泥、石灰生产等)、化工、纺织印染、人造板及家具、医药、机械、印刷、造纸以及其他(包括皮质、屠宰场等)共11项[8]。同时,为将雾霾污染源的控制落实到企业,北京环保局通知,市内的187家重点排污单位和上市公司在2015年底前完成污染物排放自行监测工作并将结果公开,2014年年底前有27家企业完成了该项工作,包括北京正东电子动力集团有限公司、北京金隅天坛家具股份有限公司、北京水泥厂有限责任公司、北京太尔化工有限公司等[9]。

2.2.2天津市雾霾重点污染源评价

2014年天津市三次产业结构由2010年的1.6∶53.1∶45.3调整为1.3∶49.4∶49.3,第一产业所占比重较低,变化幅度也较小,第二产业下降了3.7个百分点,第三产业则上升了4个百分点,直至2014年,天津市第二、第三产业所占比重基本持平。对比数据发现,天津市第二产业比重虽有下降但仍然最高。火电、钢铁、石化、水泥、建材等作为典型重污染排放行业,是天津市雾霾产生的重点污染源。其中,天津市钢铁联合企业共7家:天津钢铁集团有限公司、天津钢管集团股份有限公司、天津天钢联合特钢有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津荣程联合钢铁集团有限公司、天津市天重江天重工有限公司、天津天丰钢铁有限公司。经核算,钢铁联合企业烟粉尘吨钢排放量为4.62公斤,处于京津冀地区的中上游水平[10]。为控制雾霾产生的重点污染源,天津市对工业生产实施了200项重点企业的污染治理项目,且将不再审批钢铁、水泥、有色等行业新增产能项目。

2.2.3河北省雾霾重点污染源评价

2014年河北省的三次产业结构由2010年的12.57∶52.5∶34.93调整为11.7∶51.1∶37.2,第一产业有小幅下降,第二产业下降了1.4个百分点,第三产业则上升了约2.3个百分点。河北省第二产业所占比例仍然高于50%,这种不合理的产业结构使得河北省成为京津冀雾霾污染最严重的地区。另外,河北省高污染、高耗能产业比重大,包括钢铁、水泥、电力、玻璃、制药、冶金、石化、建材等。其中钢铁、建材、电力3个行业煤炭消费量占全省能源消费总量的89.6%,钢铁、水泥、电力、玻璃4个行业的大气污染物排放量约占河北省总量的60%[11]。钢铁作为河北最主要的污染行业,是大气污染控制的重点。环保部公布的2014年京津冀396项钢铁企业大气污染治理名单中,河北占379项,包括石家庄钢铁有限公司、河北钢铁公司承德分公司、河钢集团宣钢公司、唐山不锈钢有限责任公司、河北津西钢铁集团股份有限公司等[12]。

3京津冀雾霾影响因素分析

造成雾霾的原因有很多,经济状况、能源消费、产业结构等都对雾霾出现的频率及其严重程度产生直接或间接影响。

3.1经济发展对京津冀雾霾的影响分析

雾霾的产生与煤炭消费、机动车尾气排放等密切相关,而居高不下的煤炭消费水平,机动车数量的迅猛增长又是社会经济发展状况的直接反映。近30年来京津冀地区经济水平大幅上升,处于快速的现代化进程之中。2014年全国国内生产总值为636462.7亿元,人均GDP为46652元;而京津冀地区总体生产总值为66474.47亿元,整体比2010年增长了52%,占全国生产总值的10.4%,而京津冀能耗水平占全国比例为12%,说明京津冀地区高能耗的重工业仍比较多。京津冀地区的现代化进程是工业化和城市化同时推进的发展模式,在“高投入、高能耗、高污染”的传统经济发展模式下,经济增长依靠强度极高的物质消耗,单位国土面积在单位时间内消耗蓄积资源的强度和污染物排放物强度非常高[13]。所以,在如此大的投入产出比情况下,现阶段发生雾霾的频度和程度高也是必然的。

3.2能源结构对京津冀雾霾的影响分析

近年来,京津冀能源消费呈快速增长的趋势,三地能耗量占全国能源消费的比重超12%,其中有2/3来自河北,三地中增长速度较快的是天津和河北,其年均增长率分别是北京的1.88倍、1.89倍[14]。

2005年北京市能源消费总量为5521.9万吨标准煤,2010年为6954.1万吨标准煤,2013年为7354.2万吨标准煤,比2005年增长了33.2%。2005年,主要能源日均消费量中煤炭为84081.4吨,石油为39203.5吨,天然气为877.8万立方米,煤炭占全部能源消耗的55.7%;到2012年,煤炭日均消费量降至62018.9吨,石油为60901吨,天然气为2515.6万立方米,煤炭占全部能源消耗的31.64%,比2005年有了大幅下降,同时天然气的消费比2005年增长了184%,但在能源结构中比重并不大,煤炭依然占主要地位。天津市2005年能源消费总量为4115.19万吨标准煤,煤炭消费量为3801.45万吨,石油为1353.05万吨,天然气为9.04亿立方米,煤炭占全部能源消耗的92.3%;2012年全年能源消费总量为8208.01万吨标准煤,煤炭消费量为5298.12万吨,石油为2328.28万吨,天然气为32.05亿立方米,煤炭占全部能源消耗的64.5%,降幅达27.8个百分点,能源结构持续优化,但煤炭比重仍然过重。煤炭在河北省的能源结构中占比更大,2005年河北省的能源消费总量为19835.99万吨标准煤,煤炭消费占比为91.82%,石油和天然气仅为7.45%和0.61%;2012年,全省能源消费总量为30250.21万吨标准煤,煤炭消费占比为88.8%,石油和天然气为7.7%和1.94%。煤炭消费占比虽然比2005年有所下降,但煤炭在能源消费中仍占主导地位。可见,京津冀地区的能源消费依旧严重依赖煤炭,燃煤污染现象非常严峻。

3.3产业结构对京津冀雾霾的影响分析

产业结构对于雾霾的产生有很重要的影响,高污染高能耗产业会排放大量的污染物从而对大气环境产生不利影响。北京市2010年三次产业结构为0.9∶24.0∶75.1,其中,第二产业中工业和建筑业分别占19.6%和4.4%;2014年,调整为0.7∶21.4∶77.9,工业和建筑业分别占17.6%和4.3%,第一、第二产业有小幅度下降,第二产业中主要是工业比重在下降,同时第三产业有2.8个百分比的提升,产业结构持续优化。天津市2010年的三次产业结构为1.6∶53.1∶45.3,第二产业中工业和建筑业的占比分别为48.4%和4.7%;2014年调整为1.3∶49.4∶49.3,工业和建筑业的占比分别为45%和4.4%,第二产业由53.1%下降至49.4%,其中工业下降了3.4个百分比,第三产业增长4个百分比,产业结构不断优化。河北省2010年三产结构为12.57∶52.50∶34.93,第二产业中工业和建筑业的占比分别为46.85%和5.65%;2014年调整为11.7∶51.1∶37.2,工业和建筑业的占比分别为45.3%和5.8%,第三产业提高2.27个百分比,产业结构有所优化,第一、第二产业的比重有所下降,然而第二产业的比重仍然很高。河北省经济发展的大部分贡献力量来自于工业,尤其是重工业。2013年河北省的轻工业为4035家,对当年工业总产值的贡献率为20.4%,重工业为8325家,贡献率为79.6%,可见,河北省的经济发展大部分依靠高能耗高污染产业,这在推动经济发展的同时耗费了巨大的资源与环境成本,造成了严重的环境影响。

3.4交通运输对京津冀雾霾的影响分析

交通运输过程中机动车尾气是雾霾产成的重要污染源。从雾霾源解析的结果来看,2014年北京市全年PM2.5来源中,机动车的贡献率是31.1%,天津市为20%,石家庄为15.0%,由此可见,机动车尾气对空气质量的影响很大。京津冀地区的机动车保有量很大,2014年北京市机动车保有量为532.4万辆,居全国城市之首,比2005年增长116%,比2010年增长了10.7%;天津市机动车保有量为284.89万辆,比2005年增长了153%,比2010年增长了55.2%;河北省机动车保有量为997万辆,比2010年增长了27.8%,机动车保有量大且逐年增长。

同时,随着经济的发展,京津冀地区各大城市吸引了大量人才涌入,人口增多激发了越来越多的交通需求,交通拥堵已成为城市通病,而京津冀地区各地公共交通的建设很不平衡。截至2014年年末,北京市公共电汽车运营线路877条,运营车辆24083辆,客运总量47亿人次;轨道交通运营线路18条,运营车辆4688辆,客运总量34.1亿人次,公共交通设施基本能满足人们的正常出行需求。天津市年末公交线路达657条,公交运营车辆11164辆,公共汽电车客运量15.10亿人次,轨道交通客运量仅为2.99亿人次,轨道交通还不完善,不能完全满足人们的出行需求。河北省省会石家庄,年末城市公共汽车营运线路223条,营运车辆3974辆,客运总量65233万人次,没有轨道交通,对于常住人口已超过1000万的石家庄来说,这样的公共交通设施显然不能满足人们正常的出行需求,河北省其他城市的公共交通建设也都相当不完善,大量居民仍旧更倾向于驾驶小汽车出行,过多的机动车运行产生更多的尾气,加重了京津冀的雾霾污染程度。

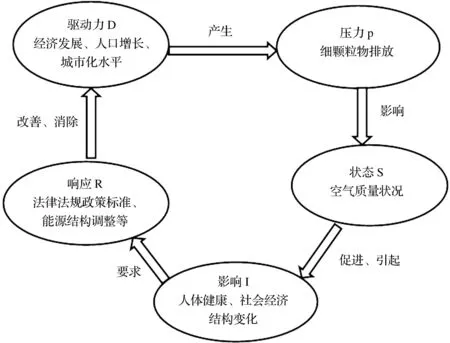

4基于DPSIR模型的京津冀雾霾成因及驱动力探讨

DPSIR模型(Driving Force-Pressure-State-Impact-Response Framework)即:驱动力-压力-状态-影响-响应模型,广泛应用在资源、人口、环境和农业发展研究中[15]。该模型涵盖经济、社会、环境三大要素,结构清晰,能够有效揭示人类活动与环境影响之间的因果关系,依据该模型可以很好的揭示京津冀雾霾产生的驱动力、压力、状态、影响和响应五方面相互间的因果关系。

从雾霾的产生及运行机制来看,主要是驱动力(D)、压力(P)、状态(S)、影响(I)、响应(R)5个因子相互作用的过程。以经济发展等社会经济活动作为驱动力导致细颗粒物的排放,对环境产生压力使得空气状态发生改变,这种状态的改变又反过来对社会经济活动、人类健康及生态系统结构与功能产生影响,为了改善并消除这种影响促使人类做出直接或间接响应,响应反作用于驱动力、压力、状态或影响,以使此反馈保持整个系统的稳定与平衡,最终消除雾霾。

4.1驱动力分析

在DPSIR模型中,驱动力是指推动产业持续发展的因素,包括自然驱动力和社会经济驱动力[16]。京津冀雾霾产生的主要社会经济驱动力有经济发展、城市化水平以及人口增长等。(1)京津冀地区经济的发展引起了对能源的消耗和人们需求的增加,能源消耗以及需求的增加相应的会带来排放的增多;(2)随着城市化水平的提高,将会需要强度极高的物质消耗,同时必然会引起大量人才的流入,加大对环境的影响;另外,人口增长会在消耗大量的资源的同时带来大量的排放,对生存环境带来压力,比如随着人口的增加会引起越来越多的交通需求,大量的机动车又会造成尾气排放的增加,引起空气质量的下降。

图6 京津冀雾霾产生的DPSIR分析模型

4.2压力分析

压力代表导致雾霾产生的直接生态压力,即指通过驱动力作用之后,直接施加在生态系统之上的促使本地区产生雾霾的压力。与驱动力类似的是,它们都是对雾霾的产生起作用的“外力”,不同的是,驱动力对雾霾产生起作用的方式是“隐式”的,而压力则是“显式”的[17]。京津冀雾霾产生的压力主要是能源消费、工业污染、机动车尾气排放以及建筑施工等。这些因素对雾霾的产生有很大的影响,能源的消耗以及生产生活必然带来排放,这些排放就会对空气环境等产生很大的影响。

4.3状态及影响分析

状态代表由压力导致的空气质量的改变,是在各种压力下京津冀空气质量所处的现实状况;影响是指这种状况反过来对人类健康和社会经济结构的影响和最终环境效果。在驱动力以及压力的共同作用下,京津冀的空气质量正处于比较差的状态,2014年,在加入PM2.5统计指标之后,北京市空气质量达标天数为191天,天津为169天,河北省的主要城市石家庄、唐山、保定、廊坊仅为104天、131天、86天、161天。这种差的雾霾天气给人们的生产生活、身体健康以及整个社会经济活动带来了相当差的影响。据中国疾控中心的研究发现:雾霾天气引起的健康影响主要表现为上呼吸道感染、哮喘、心血管系统紊乱等疾病的症状增强以及呼吸系统疾病的发病和入院率增高[18]。此外,雾霾笼罩在空气中致使能见度低,还会增加交通事故几率。

4.4响应分析

响应(Response)表示人们在改善雾霾天气过程中所采取的对策和制定的积极政策,京津冀地区为治理雾霾采取了很多对策。2015年4月,中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,纲要指出要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破,并推动京津冀大气区域联防联控机制的建立。北京市推出《北京市大气污染防治条例》,对重点污染物排放总量控制、固定污染源污染防治、机动车和非道路移动机械排放污染防治、扬尘污染防治等做出规定;《北京市2013~2017年清洁空气行动计划》指出重点实施源头控制、能源结构调整、机动车结构调整、产业结构优化、末端污染治理、城市精细化管理、生态环境建设、空气重污染应急八大污染减排工程。天津市颁布了《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》,实施五大环保工程:实施净化工程,推广燃气等清洁能源;实施小火电机组深度治理,确保年内产生减排效应;实施环保民生工程;开展环境监管工程;推动实施全市持久性有机污染物“十二五”污染防治规划。河北省发布了《河北省大气污染深入治理三年(2015~2017)行动方案》,推进城区工业企业退城进园,严格城区用煤管制,强化机动车尾气达标排放,加快“黄标车”淘汰步伐,重点治理电力、钢铁、水泥、玻璃四大行业,制定城市空气重污染应急管理办法。

5京津冀雾霾综合治理对策研究

5.1健全大气污染合作治理法律法规,推动区域联防联控

只有通过法治化的途径,将京津冀大气污染合作治理统一纳入法治框架,才能为京津冀大气污染治理提供法治保障,建立京津冀大气污染治理的长效保障机制[19]。(1)京津冀三地立法机关应在各自的大气污染防治实践基础上联合制定跨区域“大气污染防治管理法”,尽快编制《区域大气污染防治中长期规划》,共同治理区域内的大气污染。(2)京津冀应打破地域限制,在地方环境保护法律法规中增加区域联防联治内容,从而完善区域大气污染联防联控机制[20]。同时研究建立北京、天津支援河北省重点城市治理大气污染的结对合作机制,在区域内划定生态红线,构筑京津冀地区生态环境共同体。(3)三地在统一的立法框架下,还应当探索建立区域污染治理的统一执法机制,京津冀应当制定统一的执法细则,明确权力运行的步骤、期限程序等要素。(4)应当建立健全环境信息共享制度的法律法规,如明确公众的知情权、参与权和监督权;重点排污单位应当主动公开环境信息;完善环境公益诉讼制度等方面的内容。(5)京津冀地区应设立大气污染防治专项资金,加大投入力度。在此基础上完善污染收费制度,如开征扬尘排污费。

5.2调整产业结构,优化产业布局,深度推进工业节能减排

产业结构调整对治理大气污染有重大作用。(1)京津冀地区应根据三地各自的功能定位各有侧重。首都应去功能化,疏解不符合首都功能定位的产业,充分发挥现代服务业、电子信息产业和文化创意产业等优势。天津市应以汽车及制备装造业、航空航天业和新能源新材料产业等为主。河北省在注重自身优势产业节能环保的同时,积极承接北京和天津的一般制造业和基础性工业,提高产品工艺,实现产业转型升级。(2)应鼓励三地产业的聚集发展,采取财税等政策推动跨行政区域的生态工业园区建设。(3)深度推进工业节能减排。积极开展清洁生产,抓好内涵促降,首都应充分利用中关村示范区的环保创新优势发展循环经济,推进资源的综合利用。天津应重点实施钢铁、电力、石油石化、化工、建材5大重点能耗行业的余热余压利用、能量系统优化、建筑节能等10大节能工程。河北应完成钢铁、水泥、有色金属冶炼等行业的清洁生产审核[21]。(4)应优先发展生产性服务业,大力发展生活性服务业,充分发挥秦皇岛、承德、张家口等地的旅游资源,完善服务体系、延长产业链,将其打造成服务京津的休闲养老基地。

5.3调整能源结构,构建清洁能源体系

为应对雾霾治理,三地首先应进一步调整能源结构和优化用能方式,坚持能源清洁化战略,构建以电力和天然气为主、太阳能和地热能等为辅的清洁能源体系。其次,提高能源使用效率。大力推行节能环保的低碳生产技术,积极鼓励能源的阶梯利用技术和节能减排技术。最后,推进企业生产用能清洁化。从企业的角度出发通过清洁能源改造等方式对能源利用率低下企业进行调整,减少煤炭使用量。其中,北京应结合首都的资源禀赋现状推进新能源和可再生能源的开发,并积极引进外埠优质清洁能源。天津市应在确定燃煤消费总量控制目标基础上,制定燃煤消费总量控制方案并组织实施,逐步削减燃煤消费总量。同时,应发挥海洋潮汐能、海洋波浪能的储备优势,发展一批海洋潮汐能、海洋波浪能的大型发电企业,有效增加能源供给。河北第二产业比重偏高,能源以煤为主,耗能多,污染重,应对保留的燃煤锅炉进行节能环保综合改造,并逐步提高煤炭洗选比例,划定城市高污染燃料禁燃区域,推行以天然气或电替代煤炭,削减农村炊事、采暖和设施用煤。

5.4强化机动车尾气减排和建筑扬尘减排

机动车尾气排放和建筑扬尘均是京津冀地区PM2.5排放主要来源之一。目前北京已率先实施国五油品和排放标准,天津正在跟进,而河北实施的还是国四标准。标准不统一,会在一定程度上削减尾气排放三地联防联控的效果。今后,京津冀地区一方面应加紧建立区域超标车辆数据库,充分发挥“京津冀及周边地区机动车排放控制协作小组”的职能,实现跨区域机动车排放监管数据共享。另一方面也应加强对超标车辆的末端的排放处罚措施,进一步弥补新车环保审查、年检等环节中的疏漏,巩固机动车治理效果。针对建筑扬尘的减排,首先应明确扬尘污染防治范围,落实扬尘污染防治费用,加强施工、运输、裸露地面、矿山开采等易产生扬尘的管理等综合治理措施。其次,建筑业应逐步改变现场湿作业的施工方式,实施工厂化预制、装配化施工的新型工业化建筑方式;通过采集施工企业在建筑市场从事相关活动的市场行为信息,将施工现场扬尘违法行为纳入信用评价系统,发挥信用评价对减少施工扬尘污染的有效作用。

5.5实施环境质量目标下的污染物总量减排和多污染物协同控制

《京津冀协同发展规划纲要》规定到2017年有序疏解北京非首都功能取得明显进展,在交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。为此,京津冀地区应合理确定区域环境质量目标,并根据环境质量目标核算相应的环境容量为实现大气污染物的综合治理提供支撑。一方面,通过污染物总量减排,可以倒逼企业使用清洁能源,开展节能减排行动,并积极参与排污权交易市场交易。制定严格的排放标准、实行在线监测、清洁生产审核等手段实现三地的总量控制[22]。同时,充分发挥区域合作机制,基于区域的联合防控将产生环境治理的正外部性有助于以较低成本来实现污染控制目标[23]。另一方面,降低区域雾霾污染,除了控制PM2.5一次污染物的排放总量之外,更重要的是应结合区域雾霾生成机理,合理有效控制区域前体污染物(SO2、NOx、NH3等)的排放量,实施省际联合、部门联动的环境监管模式,通过建立科学系统的环境监测体系展开对二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等多种污染物的协同控制[25]。

5.6加强环保科技创新引领,完善雾霾综合治理技术经济政策

积极推广环保创新技术成果可为实现京津冀雾霾综合治理提供技术支撑。首都应充分发挥中关村示范区在大气治理、环境监测等领域的优势作用[26],加强跨界融合创新,重点推出河北、天津落地的创新技术、创新产品及整体解决方案,同时,三地在污染源监测、环保数据管控、监测预报平台等领域,引入互联网思维,实现环保信息数据共享交换和集中管控,助力产业改造升级和转型发展。

利用经济政策手段激励雾霾治理技术的创新和发展。(1)应通过对雾霾治理技术的研发单位,新能源开发利用产业,传统产业改造升级企业等提供资金需求;通过完善绿色信贷体系,把环保的绿色指标,植入信贷考核体系中,增加对节能减排企业的信贷支持。(2)更加注重发挥市场的决定作用,发挥多层次资本市场融资功能,为治理京津冀大气污染,实现京津冀协同发展提供相应的资金保障。

5.7建立跨区域环境监督机制,推动公众参与机制

建立跨区域环境监管机制:(1)应加强信息的公开化,京津冀区域内信息公开的主体之间须做好协调工作,及时跟踪调度三地大气污染治理项目进展情况,并将信息及时反馈于跨区域的环境监管机构,确保公开的信息准确和统一。(2)应统一监管标准,区域内应协商并统一相关执法的规章制度和管理措施,形成一致的执法标准和尺度[27],并建立统一的跨界环境污染纠纷处理沟通和协调机制、统一的上访调查处理程序和联合调查机制。

推动公众参与机制方面:(1)京津冀地区应在相互沟通和协调的基础上出台公众参与环境保护的条例,建立公众参与机制,疏通公众参与渠道,用制度和机制保障和落实公众参与。(2)建立支持公益诉讼的机制,用公益诉讼来监督京津冀一体化中出现的环境违法行为。(3)应进一步加强政府环境信息公开和宣传教育力度,强化公众的参与意识,加强环境维权和监督作用。

参考文献

[1]王占山,李云婷,陈添,等.2013年北京市PM2.5的时空分布[J].地理学报,2015,(1):110~120

[2]廖晓农,张小玲,王迎春,等.北京地区冬夏季持续性雾-霾发生的环境气象条件对比分析[J].环境科学,2014,(6):2031~2044

[3]韩燕,徐虹,毕晓辉,等.降水对颗粒物的冲刷作用及其对雨水化学的影响[J].中国环境科学,2013,(2):193~200

[4]缪育聪,郑亦佳,王姝,等.京津冀地区霾成因机制研究进展与展望[J].气候与环境研究,2015,20(3):356~368

[5]2014年北京市环境状况公报

[6]2014年天津市环境状况公报

[7]2014年河北省环境状况公报

[8]顾梦琳,王硕.375家污染企业关停大兴关停73家居北京之首[N/OL].京华时报,2014-10-30.http:∥epaper.jinghua.cn/html/2014-10/30/content138293.htm

[9]王硕.排污企业将公开污染信息涉及全市187家企业今年底前27家将公开[N/OL].京华时报,2014-09-16.http:∥epaper.jinghua.cn/html/2014-09/16/content126485.htm

[10]张道正.天津市加强钢铁行业无组织排放[EB/OL].中国新闻网,2015-05-29.http:∥www.chinanews.com/ny/2015/05-29/7310703.shtml

[11]倪元锦,京津冀大气治理一年:污染强度降低治理难度仍大[EB/OL].中国新闻网,2014-09-18.http:∥www.heb.chinanews.com/tangshan/22/2014/0918/78748.shtml

[12]王德义.环保部公布2014年京津冀钢铁企业大气污染治理名单[EB/OL].中国钢铁新闻网,2014-08-01.http:∥www.csteelnews.com/xwzx/djbd/201408/t20140801251514.html

[13]王彦囡.城市雾霾的外部成因及对公众的影响分析[D].合肥:中国科学技术大学,2015

[14]武义青,赵亚南.京津冀能源消费、碳排放与经济增长[J].经济与管理,2014,(2):5~12

[16]李向明.基于DPSIR概念模型的山地型旅游区生态健康诊断与调控研究[D].昆明:云南大学,2012

[17]曹红军.浅评DPSIR模型[J].环境科学与技术,2005,(6):110~111

[18]路娜,周静博,李治国,等.中国雾霾成因及治理对策[J].河北工业科技,2015,(4):1

[19]陶品竹.从属地主义到合作治理:京津冀大气污染治理模式的转型[J].河北法学,2014,(10):120~129

[20]张毅,孙洪坤.城市大气污染防治法律体系建设[J].广东行政学院学报,2014,(3):62~66

[21]河北省大气污染防治行动计划实施方案[EB/OL].http:∥hebei.hebnews.cn/2013-09/12/content3477887.htm

[22]丁峰,张阳,李鱼.京津冀大气污染现状及防治方向探讨[J].环境保护,2014,42(21):55~57

[23]张世秋,万薇,何平.区域大气环境质量管理的合作机制与政策讨论[J].中国环境管理,2015,(2):44~50

[24]孙雷,鲁强.新型城镇化进程中京津冀城市群规模结构实证研究[J].工业技术经济,2014,(4):124~130

[25]毛显强,邢有凯,胡涛,等.中国电力行业硫、氮、碳协同减排的环境经济路径分析[J].中国环境科学,2012,(4):748~756

[26]周欣毅.中关村国家自主创新示范区.推动绿色发展建设美丽中国百余项中关村创新成果亮相国际环保展[EB/OL].http:∥www.zgc.gov.cn/dt/gwhgzdt/97365.htm,2015-06-09

[27]常纪文.京津冀环保调控和共治如何实现一体化[N/OL].北京日报,2014-11-24.http:∥bjrb.bjd.com.cn/html/2014-11/24/content235071.htm

(责任编辑:史琳)

收稿日期:2016—01—07

基金项目:本文为国家社会科学基金研究项目“基于DPSIR模型框架的京津冀雾霾成因分析及综合治理对策研究”(项目编号:15BJY059)和北京市社科基金项目“京津冀地区PM2.5污染控制政府绩效评估模式的构建”(项目编号:14JGB036)的阶段性研究成果。

作者简介:李云燕,北京工业大学循环经济研究院教授,博士,硕士生导师。研究方向:环境经济与管理、环境规划与评价等。王立华,北京工业大学循环经济研究院硕士。研究方向:环境经济学、循环经济。王静,北京工业大学循环经济研究院硕士。研究方向:环境经济与评价。马靖宇,北京工业大学循环经济研究院硕士。研究方向:环境经济学、环境污染防治。

DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2016.07.008

〔中图分类号〕F205

〔文献标识码〕A

The Causes and Control Countermeasure of Haze in Beijing-Tianjin-Hebei Region

Li YunyanWang LihuaWang JingMa Jingyu

(Beijing University of Technology,Beijing 100124,China)

〔Abstract〕This paper firstly reveals time and space characteristics of haze in Beijing-Tianjin-Hebei region,analyzes the results of haze source apportionment in the three cities and evaluates the key sources of pollution.Then it explores the influence factors of haze from the aspect of economic development,energy structure,industrial structure,transportation,etc,and researches the internal driving force of haze based on the DPSIR model.Finally it puts forward feasible and comprehensive control countermeasures of haze according to goals and tasks of governance in Beijing-Tianjin-Hebei region.

〔Key words〕characteristics of haze;Beijing-Tianjin-Hebei region;driving force;governance countermeasure;industrial structure;energy structure;transportation