杨 豪 杨 杰

1(中国科学院大学经济与管理学院,北京 100190)

2(上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200030)

引 言2014年11月,习近平总书记在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上首次系统阐述 “新常态”,表明中国经济结构不断优化升级,从要素驱动、投资驱动转为创新驱动。2021年11月,习近平总书记在该峰会上的主旨演讲中,进一步提出要加速科技创新和制度创新,培育经济发展新动能,使创新成为统筹经济发展和绿色转型的有力支撑。自熊彼特提出创新理论以来,创新一直被认为是企业可持续发展乃至社会经济增长的重要内生变量。作为创新主体地位的企业,在日益加重的VUCA环境与数字化经济时代背景下,需要正视技术创新发展带来的全新可能性,以变革姿态直面时代的挑战与机会[1,2]。大量经验研究表明,创新与企业的核心竞争力形成呈显着的正相关关系,创新活动能够形成外溢效应使创新成果在社会中传播而产生更大的效益[3]。

企业的日常经营与投资活动必须以资源支撑为前提,根据资源基础理论,资源是构建和维持企业持久核心竞争力的源泉。而进行重投入和高风险的创新活动更需要大量的资源支持,否则难以为继[4]。作为组织中实际的或潜在的一种闲置资源,在企业面临外部创新融资约束的情境下,组织冗余能够作为一种重要的内部资源补偿机制对创新活动形成支撑作用。组织理论学者多承认组织冗余对企业创新活动的积极作用,Bourgeois(1981)[5]认为组织冗余是企业的一种资源缓冲器,使企业能够为了适应内外部变化而进行成功的缓冲及调整。 Gentry 等 (2016)[6]、Tyler和 Caner(2016)[7]认为冗余资源使得公司能够适应外界环境变化,在不确定和动态环境中,为实现组织目标提供额外灵活性的选择,因此组织冗余促进了企业的技术创新。而代理理论学者认为因委托人与职业经理人目标并不一致,致使经理人存在动机利用组织冗余进行过度分散投资和各类 “面子工程”[8]。冗余资源的存在对经理人有利,但是对于企业而言意味着资源的浪费和低效率,组织有必要压减冗余,否则将不利于企业创新活动。

组织冗余与创新绩效之间的关系悖论源于对组织冗余这一事物非黑即白的二元思维模式,事实上很可能由于 “好冗余”与 “坏冗余”同时作用,致使 “促进”与 “抑制”共存,最终体现为相互抵消后的复合效应。另外受企业所处的情境差异与不同的外生变量冲击也可能产生不一致的研究结论。作为关键外部情境因素,产品市场竞争对创新绩效与组织冗余之间关系的影响并没有得到学者广泛关注。根据战略经济学与产业组织理论,随着新的企业不断进入市场,激烈的产品市场竞争使得长期经济利润逐步降低,企业为了能在竞争中取胜,必须采取多种创新手段,调整竞争策略,以获取可持续竞争优势。适度的产品市场竞争能够通过改善激励有效性和信息透明度对职业经理人进行监管约束,提高企业创新效率[9]。 陶家强和李健 (2012)[10]认为产品市场竞争可以作为一种外部治理机制,有效缓解组织冗余持有和利用的委托代理问题,企业需要逐步完善对各类冗余资源的识别、调配、运用与转化机制以保持竞争优势。因此,产品市场竞争是研究组织冗余和创新绩效两者关系。

1 理论分析与假设提出1.1 组织冗余与企业创新绩效随着冗余资源的积累,各层级职业经理人出于经济人的自利动机,会积极搜寻冗余资源以增加个人行使权力的自由度和工作产出的灵活性,由于企业还未形成有效识别、转化和调用冗余资源的正式制度和规范流程,组织冗余会逐步形成严重的代理问题,以至于无法对企业创新绩效产生正向贡献而表现为抑制作用。一旦组织冗余跨过进行创新活动所需的最低资源阈值进入高冗余水平后,受多种内外因素影响(如严格绑定职业经理人绩效的薪资预期、更加充满活力与创造性的新生代员工加入[11]、企业家精神、产品市场竞争激烈程度、产品生命周期趋于缩短、社会与国家对企业科技创新的殷切呼吁、跨国企业的竞争等),并伴随着中国企业识别冗余资源的正式制度和流程逐渐完善,企业进行各类创新行为的抗风险能力显着增强,组织冗余对创新绩效的益处逐渐大于弊端,创新绩效会随着冗余资源的增加而同向变化。综上分析,提出以下假设:

H1:创新绩效与组织冗余之间呈现U型关系,即在某一突变点前,组织冗余表现出对创新绩效的抑制作用,越过突变点后转为促进作用。

1.2 不同水平组织冗余下的结构性突变细化研究颗粒度,在组织冗余的不同水平下,企业创新绩效和组织冗余之间的U型关系可能会产生结构性差异。从企业生命周期理论的视角来看,内部组织冗余积累、调配及使用的过程一定程度上体现了企业发展的部分阶段。在产品概念得到市场验证的发展期,冗余资源匮乏,企业必须采取各种战略行动充分利用有限的资源提高产品功能与质量,以尽量满足消费者需求,此时组织冗余对创新绩效的复合效应体现为促进作用。但随着冗余资源的攀升,企业内部暂时还未形成较为系统的识别和利用各类冗余资源的机制与流程,经理人会出于自利动机或骄傲心理产生寻租行为,采取次优行动,而当冗余资源累积量一旦跨越触发有效创新活动的突变点后,企业迈入成熟期,抗风险与容忍失败的能力大幅度提高,追求多元化与国际化的动机增强,创新绩效也随之升高。因此在组织冗余极低区间内,组织冗余表现为对企业创新绩效的促进作用,而在中高区间内,仍然呈现出经典的U型关系。如果直接采用变量均值或分位数(如中位数)进行分组比较,较为主观,仅可以进行初步观测,而面板门槛回归模型为研究提供了较为客观的异质性研究方法。提出以下假设:

H2:在组织冗余的不同区间内,企业创新绩效与组织冗余的U型关系存在结构性差异。

1.3 产品市场竞争的情景效应中国金融市场的融资机制还未健全完善,承受较高程度融资约束的中小型企业较难从外界获得充分的资源补充,在激烈残酷的产品市场竞争中,内部留存的冗余资源对经营战略的实施与多元化创新行动就显得额外重要。不同竞争程度的市场环境,对企业内部冗余资源的储备、周转及使用提出了不同的能力要求,也会直接影响企业的创新动机和创新路径。陈景仁等 (2015)[12]认为适度的产品市场竞争使企业面临较大的经营挑战,产品市场竞争作为外部治理机制,提高了经理人解雇风险和职业声誉滑坡风险,迫使其充分利用冗余资源。而高度垄断市场中由于企业的排除限制竞争行为可能会抑制行业创新,过度竞争市场中由于各类不正当竞争行为又会使企业陷入同质化、价格战的漩涡,对企业关于冗余资源的积累、转化与运用能力方面提出了更高的要求,致使企业从组织冗余抑制创新绩效的第一阶段迈入促进作用的第二阶段难度上升。综上分析,提出最后一个假设:

H3:在不同的产品市场竞争中,U型关系仍将保持,但在不良竞争结构的市场中,组织冗余对创新绩效由抑制作用转为促进作用的突变点右移,阈值提高,难度加大。

2 研究设计与模型设定2.1 样本选择与数据来源考虑到 “新常态”概念首次提出于2014年,采用2013~2020年跨度8年的面板数据,原始数据源自CSMAR数据库。按照以下标准对数据进行清洗和筛选:(1)由于存在筹资模式差异、市值差异或监管模式差异,为了保持研究样本的整体性和一致性,剔除B股或H股的上市公司;(2)剔除被认为资不抵债,资产负债率超过100%的样本公司;(3)剔除经营异常,ROA位于(-50%,50%)以外的样本公司; (4)剔除在2013~2020年间曾经被ST或PT的样本公司。最后得到由357家上市公司构成、含2856个观测值的面板数据集。

2.2 变量说明企业创新绩效(Innovation):企业创新绩效为各模型的被解释变量。部分文献采用R&D投入与专利数据测度创新绩效,其中R&D投入更适合衡量创新投入的程度,对创新活动产出的衡量上存在缺陷,另外专利也不能有效反馈企业的综合创新活动。 Souitaris (2002)[13]采取新品数量、新品营业收入或新品市占率作为技术创新维度的衡量指标,但该类指标并不能有效涵盖技术创新、制度创新、营销创新与组织管理创新等各维度的创新活动产出。借鉴周城雄等 (2018)[14]的研究,本文选择主营业务毛利率年增长率来测度创新绩效。企业可以借助多维度创新活动,通过增质提价或降本增效来提高主营业务毛利率增长率。

组织冗余(Slack):借鉴蒋春燕和赵曙明(2004)[15]对组织冗余的三分类法与指标设置,采用流动比率测度可用冗余、管理费用率与销售费用率的算术平均值测度可恢复冗余、权益负债比率测度潜在冗余。相比逐表进行经典主成分分析,全局主成分分析法(GPCA)能保证系统分析的可比性与整体性[16],为了得到更为客观的组织冗余综合测度指标,采用全局主成分分析法对3类冗余指标进行分析,选取两个主成分,累积贡献率95.98%,根据每个主成分贡献占比作权重合成组织冗余综合指数,考虑到组织冗余存在负值,将其中心平移至原点后取对数处理,降低异方差的影响,并使数据更趋近于正态分布。

选定滚转角az的模糊论域AZ={-2,-1,0,1,2};模糊集为{NB,NS,Z,PS,PB},分别对应“负大”、“负小”、“零”、“正小”、“正大”;隶属度函数种类选择为“trimf”,如示意图6所示。wz、anglelh1、anglerh1、anglelh2以及anglerh2的隶属度函数图像均与图6类似,后文仅给出隶属度函数对应的参数。

产品市场竞争(PC): 姜付秀等 (2008)[17]、陈景仁等 (2015)12和李健等 (2016)[18]认为由于产品市场竞争越激烈,企业为了尽快完成产品销售会宽限商业信用,降低应收账款周转率,延长周转天数,可以将应收账款周转率取倒数转化为正向指标后作为市场竞争程度的代理变量。邢立全和陈汉文 (2013)[19]、解维敏和魏化倩 (2016)[20]选用赫芬达尔指数(HHI)来衡量市场竞争程度。另外具有类似功能的指标还有行业集中度(CR4)、勒纳指数、存货周转率和总资产周转率等。对上述6个指标取倒数转化为正向指标后,采用全局主成分分析法进行处理,选取3个主成分,累积贡献率77.38%,再根据贡献占比作权重合成产品市场竞争综合指数。

公司治理结构(Structure):陈晓红和王思颖(2012)[21]认为随着企业内部治理制度的不断完善,治理效率和水平不断提高,组织冗余对企业绩效的影响将随之减弱。对11个涉及公司治理问题的相关指标①进行全局主成分分析,选取4个主成分,累积贡献率88.08%,最终合成为公司治理结构综合指数。

借鉴解维敏和魏化倩 (2016)[20]、严若森等(2018)[22]、邬雪和杨勇 (2022)[23]的研究,本文还选取了企业规模、总资产报酬率与企业可持续增长率3个变量作为控制变量。企业规模(Size),熊彼特创新理论认为企业规模与技术创新息息相关,规模较大的企业又常常含有较多的可恢复冗余,因此有必要对企业规模进行控制,采用企业总资产的对数值进行测量;总资产报酬率(ROA),经营水平的高低决定了企业的存续状态,直接影响企业下一年度的经营战略与创新决策,采用净利润/总资产年度平均余额进行测量;企业可持续增长率(SGR),理论上讲,拥有较高成长性的企业发展前景较好,更有动力加大研发投入,进行创新活动以维持可持续竞争优势,采用净资产收益率×(1-股利分配率)进行测量。

2.3 模型检验与设定2.3.1 模型检验与说明

由于组织冗余对创新绩效的影响具有滞后性,同时为缓解可能存在的逆向因果问题,将所有解释变量均滞后1期。对仅含控制变量的基准方程与纳入组织冗余一、二次项的方程进行模型设定检验,结果显示:

(1)基准方程中,混合回归模型检验F值27.74,P值远小于1%,拒绝混合回归模型。豪斯曼检验Chi2值91.28,P值远小于1%,拒绝随机效应模型。由于可能存在组内自相关与异方差,在随机效应模型广义离差变换的基础上加入所有解释变量的组内离差进行修正检验,如果回归系数显着不为0,则拒绝随机效应模型。修正后F值12.93,P值远小于1%,拒绝随机效应模型。因此选择固定效应模型。

(2)纳入组织冗余的方程中,混合回归模型检验F值39.59,P值远小于1%,拒绝混合回归模型。豪斯曼检验Chi2值106.22,P值远小于1%,拒绝随机效应模型。修正检验的F值9.64,P值远小于1%,拒绝随机效应模型。因此选择固定效应模型。

(3) 林伟鹏和冯保艺 (2022)[24],认为二次项系数显着即通过二次曲线效应检验。Lind和Mehlum (2010)[25]认为该验证标准偏弱,尤其被解释变量与解释变量的真实函数关系为凸且单调时。借鉴他们的工作对纳入组织冗余一、二次项的方程进行utest检验,t值2.19,P值1.45%,显着存在U型效应(同时验证了假设H1),当然后文仍提供组织冗余二次项回归系数的显着性。

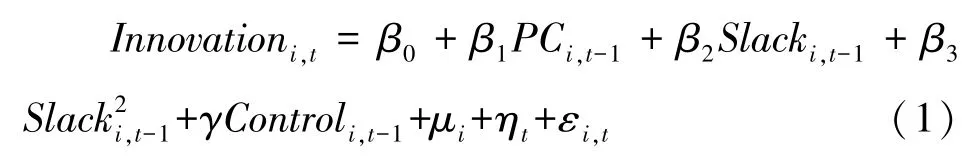

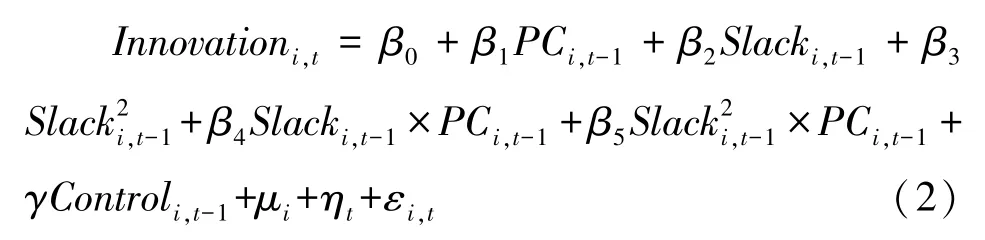

2.3.2 模型设定与说明

下标i与t分别表示企业与年份,Innovation为企业创新绩效,PC为产品市场竞争,Slack为组织冗余,Slack2为组织冗余二次项,Control包括公司治理结构与其他3个控制变量,μi为企业固定效应,以控制不随时间变化企业层面未观察到的遗漏变量对创新绩效的影响,ηt为时间固定效应,以反映既定年份的宏观层面冲击,εit为随机扰动项。

为了初步考察产品市场竞争的情景效应,式(2)中加入中心化处理后的产品市场竞争与组织冗余的交互项:

为了验证假设H2,以组织冗余作为门槛变量,分析不同区间组织冗余对创新绩效的影响,借助面板门槛模型,能够有效捕捉体制依赖变量回归系数发生突变的现象。以单一门槛回归方程为例:

Control包含产品市场竞争、公司治理结构与其他3个控制变量,λ为待估门槛值,I(·)为示性函数。由于可能存在双重门槛效应或三重门槛效应,对应的模型设置与此类似。

为了验证假设H3,将产品市场竞争作为门槛变量,以单一门槛回归方程为例,做如下模型设定:

Control包含公司治理结构与其他3个控制变量,对于双重门槛效应或三重门槛效应,模型设置与此类似。

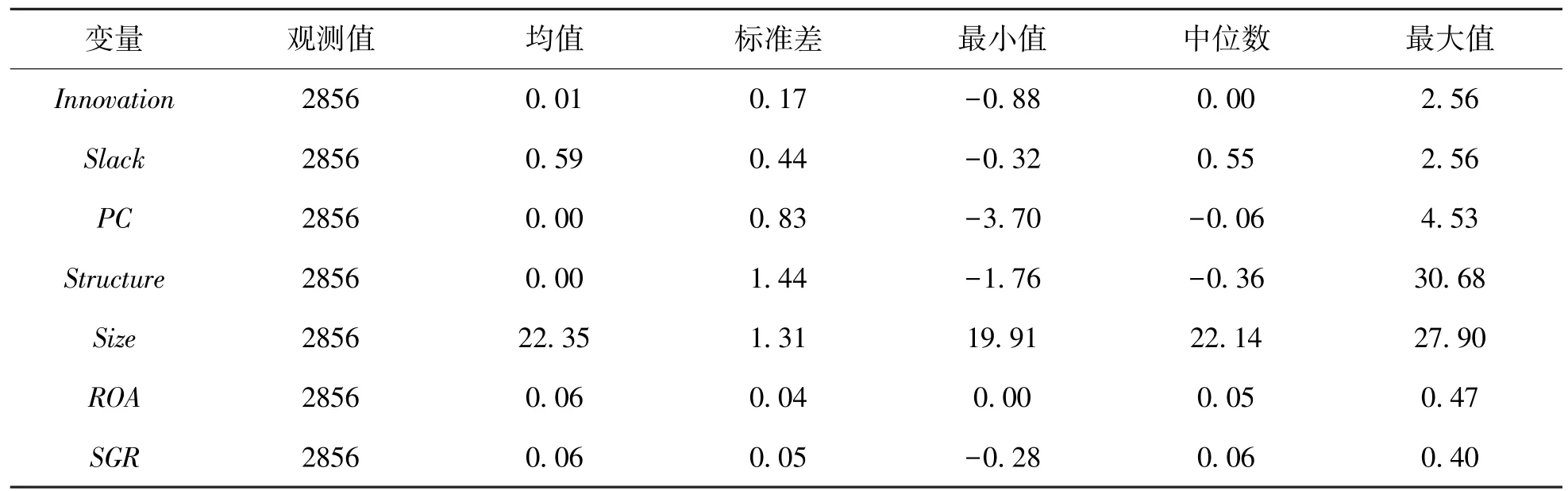

3 实证结果及分析3.1 描述性统计表1报告了主要变量的描述性统计结果。组织冗余极差2.88,标准差0.44,说明中国上市企业间冗余资源存量差异较大,作为企业创新发展的重要内部资源支撑,廓清组织冗余与创新绩效的关系非常必要。产品市场竞争极差8.23,标准差0.44,相比其他变量,指标变异性较大,说明不同行业不同企业面临的市场竞争程度有较大差异,因此基于不同市场竞争结构的情景下,探讨组织冗余对企业创新绩效的影响方式具有重要的实践指导意义。

表1 主要变量描述性统计

3.2 相关性分析表2报告了主要变量之间的相关系数,由于本文更关心创新绩效同滞后1期的各解释变量之间的相关关系,所以表中解释变量之间为同期相关系数,创新绩效则与滞后1期的各解释变量计算相关系数。从表2中能看出变量之间的两种相关系数普遍显着,一定程度上支持了变量选取的合理性。

3.3 不同冗余水平下的统计检验作为企业创新发展活动的重要内部资源支撑,不同水平的组织冗余对创新绩效的影响应该具有显着的差异。为了保证检验结果的稳健性,分别采用组织冗余中位数与均值分为两组,即低水平冗余组(Group1)与高水平冗余组(Group2),借助同方差T检验、异方差T检验、非参数中位数检验与曼-惠特尼检验对两组的创新绩效差异进行检验。结果显示(表略),除根据均值分组的T检验外,均在5%或10%显着性水平下拒绝了两组的创新绩效无明显差异的原假设,初步佐证了不同组织冗余水平下企业的创新绩效存在异质性。

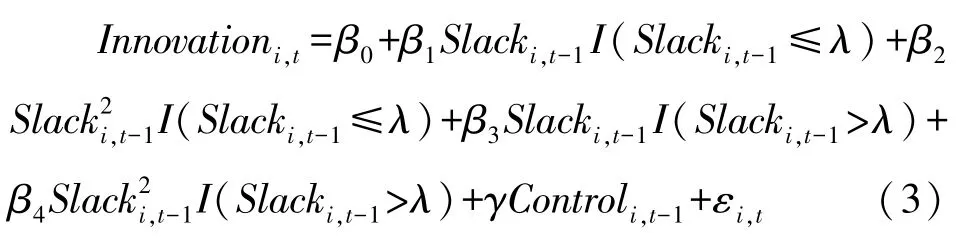

3.4 门槛效应检验与门槛值一致性检验3.4.1 以组织冗余作为门槛变量的门槛检验

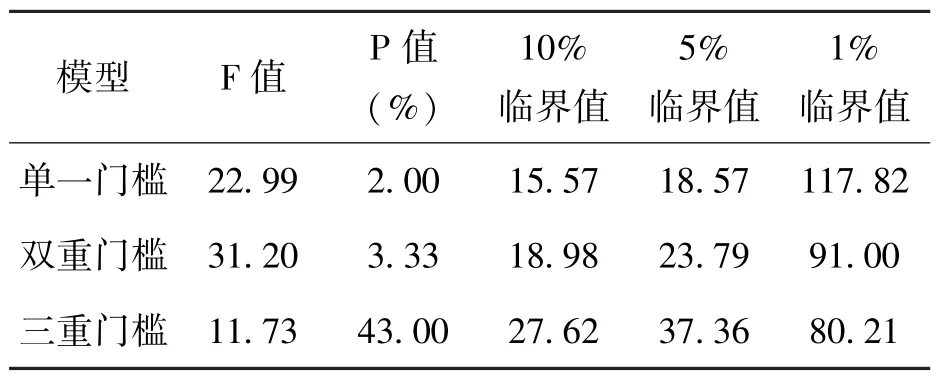

为了验证假设H2,以组织冗余为门槛变量,依次对单一门槛、双重门槛与三重门槛进行门槛效应检验。如表3所示,在5%显着性水平下,单一门槛和双重门槛均通过检验,但未能通过三重门槛检验(P值=43%),因此对于假设H2,建立面板双重门槛回归模型。

表3 门槛效应检验结果

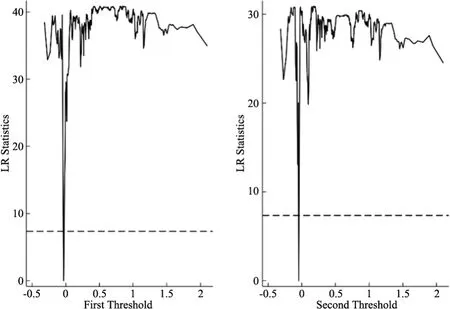

进一步需要识别双重门槛模型的两个门槛值,两个门槛值分别为λ1=-0.0456和λ2=-0.0325,并进行门槛值似然比检验,如图1所示,两个门槛值的似然比LR值在95%渐进有效置信区间内无限接近于0,检验结果无法拒绝该门槛值为其真实值一致估计量的零假设。

图1 门槛值似然比检验

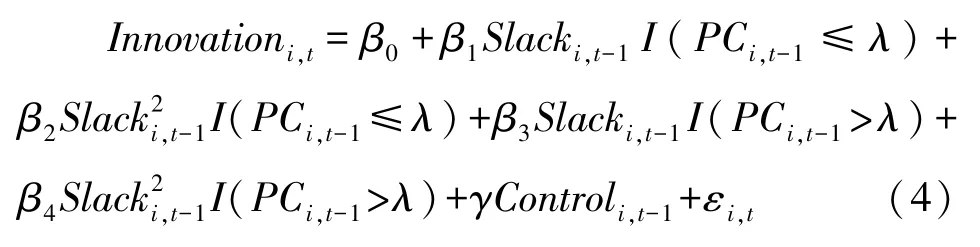

3.4.2 以产品市场竞争作为门槛变量的门槛检验

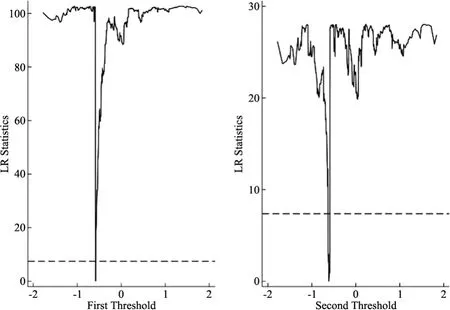

为了验证假设H3,以产品市场竞争为门槛变量进行门槛效应检验。在10%显着性水平下,单一门槛通过检验,在1%显着性水平下,双重门槛通过检验,但未能通过三重门槛检验(P值=41.33%),因此对于假设H3,建立面板双重门槛回归模型。

进一步需要识别双重门槛模型的两个门槛值,两个门槛值分别为λ3=-0.6129和λ4=-0.5851,并进行门槛值似然比检验,如图2所示,似然比LR值在95%渐进有效置信区间内均无限接近于0,同样接受零假设。

图2 门槛值似然比检验

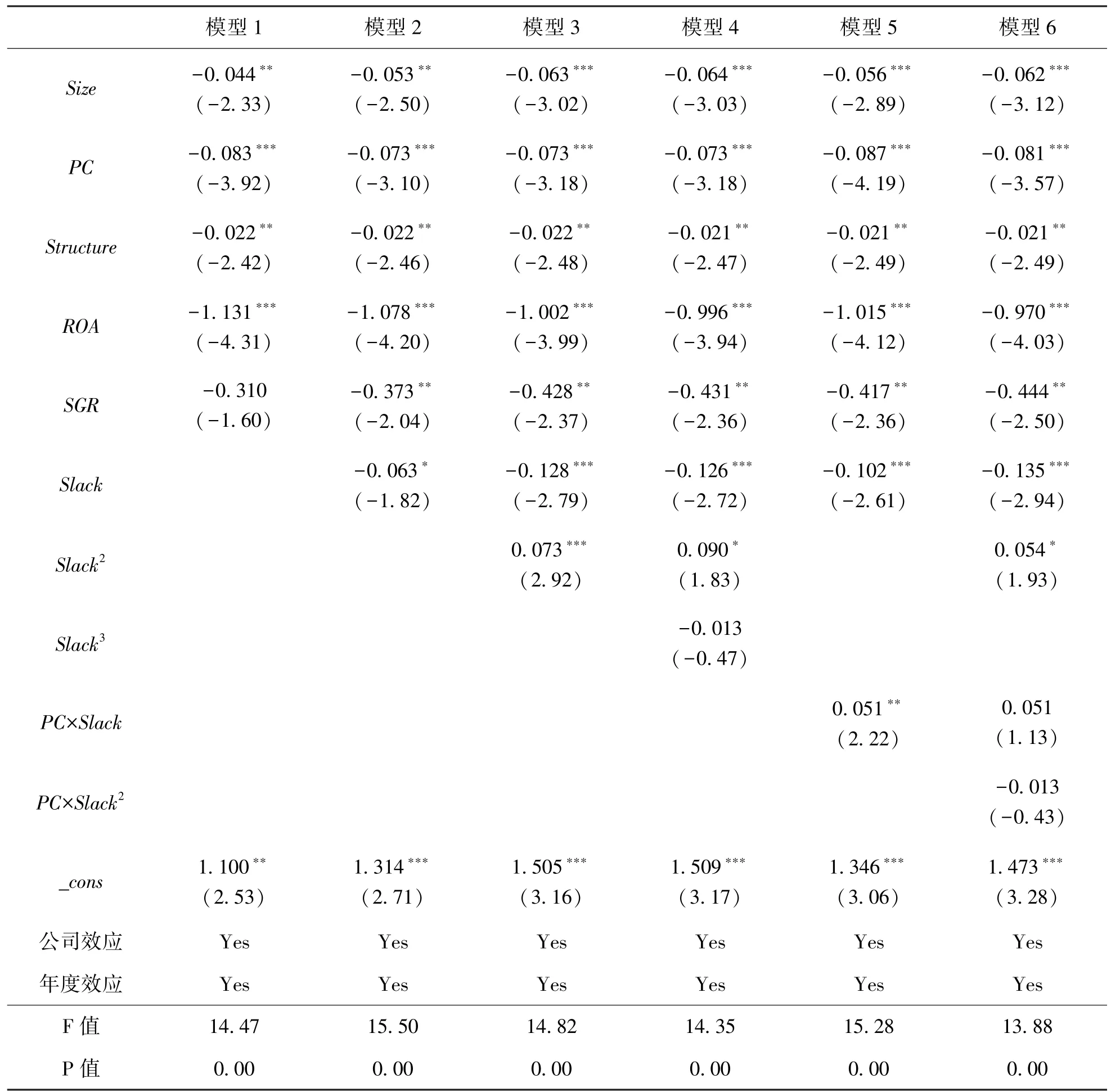

3.5 回归估计结果及分析模型1将相关控制变量均纳入模型作为基准回归。除可持续发展率没有通过显着性检验外,其余变量均在5%水平下显着,进一步说明了变量选择的合理性。模型2与模型3在模型1的基础上增加了组织冗余一次项与中心化后的二次项,均通过了显着性检验,其中组织冗余二次项显着为正,佐证了U型关系的存在。另外组织冗余在0.877②处曲线达至最低点,创新绩效与组织冗余的负相关关系发生突变,进入第二阶段,即创新绩效随组织冗余增加而增加。中心化处理后的组织冗余范围为[-0.912,1.971],突变点0.877介于组织冗余取值的中高区位,表明组织冗余需要累积到足够驱动有效创新活动的程度,其对创新绩效的综合效应才会由抑制作用转为促进作用,这验证了假设H1。模型4引入组织冗余三次项,系数高度不显着,进一步佐证了创新绩效与组织冗余之间呈U型关系的正确性。

模型5与模型6引入了产品市场竞争的调节项。模型5的交互项系数通过5%显着性水平检验,交互项系数为正,抑制了组织冗余一次项对创新绩效的负面作用,一定程度上支持了外部市场竞争能够作为外部监督与治理机制有效缓解因委托代理制度带来的负面影响。模型6中产品市场竞争与组织冗余二次项的交互项系数-0.013,组织冗余二次项系数0.054,在激烈的产品市场竞争中二次项系数将小于0.041③,致使组织冗余突变点的位置右移,阈值提高,大于0.877,即在激烈竞争的市场结构中,需要累积更多的组织冗余,才能使组织冗余对创新绩效的影响由抑制转为促进。可惜模型6的交互项系数不显着,为了更全面地考察产品市场竞争的情景效应,有必要借助面板门槛模型进一步分析。

表4 双向固定效应模型估计结果

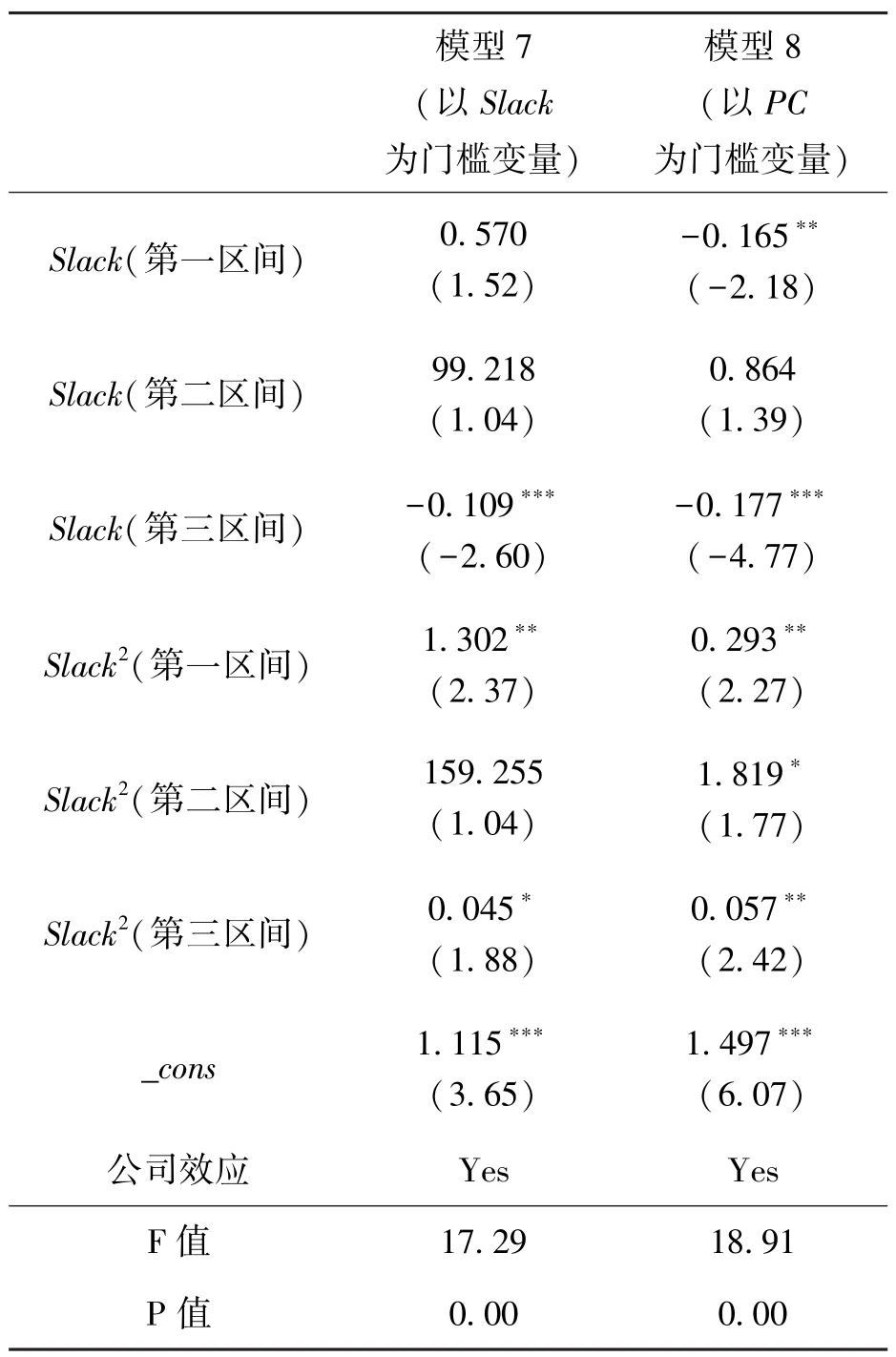

模型7以组织冗余为门槛变量,报告了组织冗余对创新绩效的影响。结合组织冗余的取值范围[-0.322,2.561]、第一门槛值λ1和第二门槛值λ2,将组织冗余分为3个区间:超低区间[-0.322,-0.046],低区间[-0.046,-0.033],中高区间[-0.033,2.561]。除低区间二次项系数不显着外,超低区间与中高区间均显着为正,即在超低区间存在一个短暂的U型关系,由于该U型曲线突变点-0.219④偏向本文研究样本超低区间的左侧,可以认为在较短的超低区间内,组织冗余表现为对创新绩效的正向促进作用。综上所述,假设H2得到支持。

表5 面板门槛模型各区间估计结果

模型8报告了在产品市场竞争不同区间内的回归结果。两个门槛值相较于取值范围[-3.7014,4.5263]居中,将产品市场竞争分为3种市场竞争结构,高度垄断区间[-3.7014,-0.6129],良性竞争区间[-0.6129,-0.5851],过度竞争区间[-0.5851,4.5263]。除了良性竞争区间内组织冗余一次项系数不显着外(P值16.6%),其余均通过显着性检验,有力佐证了假设H3的成立。3个区间内,创新绩效与组织冗余之间均为U型关系,且组织冗余二次项系数呈现出从0.293陡升至1.819又陡降到0.057的倒U型轨迹。二次项系数决定了创新绩效受组织冗余的影响由抑制转为促进的突变点位置,突变点依次为:高度垄断区间0.282,良性竞争区间-0.237,过度竞争区间1.553⑤。二次项系数越小,突变点右移,即企业创新行为所需的最低冗余资源阈值越高。估计结果发现当产品市场竞争处于高度垄断区间或过度竞争区间时,所需的冗余资源阈值均偏高,突变点右移,这与高度垄断市场抑制创新、过度竞争市场产品过于同质化且厂商追求价格战与营销战反而损害创新动力的经济学理论相符[26]。在良性竞争区间内,适度的产品市场竞争能够迫使企业采取技术引进或自主创新,改良工艺,降本增效,同时充分利用冗余资源进行产品创新满足消费者的动态需求,从而体现为U型曲线中由抑制创新转为促进创新的阈值最小⑥。

4 研究结论及启示现代市场经济体制中企业是创新驱动的主体,有效提升创新能力是中国企业亟待解决的问题[27]。在我国企业面临外部不同程度融资约束的情况下,组织冗余成为了企业必须重视的内部替代资源。基于经济发展新常态的大背景下,本文选取A股2013~2020年357家中国上市公司的面板数据,从理论与实证层面对企业创新绩效与组织冗余之间的关系进行了建模论证。研究结果表明:(1)当前阶段中国上市公司的创新绩效与组织冗余之间呈U型关系;(2)适度的产品市场竞争能够发挥外部监督与治理机制抑制代理成本,但是高度垄断市场或过度竞争市场都会抑制企业的内生创新动力,即使U型关系不变,但触发有效创新的组织冗余阈值明显偏高,由抑制作用转为促进作用的难度增大。

本文的研究结论为中国上市公司有效利用组织冗余提高内部创新水平提供一定实践指导,同时对宏观政策的制定也有一定启示。企业管理者需要辩证性地看待冗余资源对创新绩效的影响,不考虑情境的全盘否定或者肯定都会严重挫伤企业的内生发展动力。组织冗余与创新绩效之间的U型关系提示管理者需要警惕中等数量的组织冗余会带来严重的代理问题与道德风险问题,因此,企业亟需完善健全对各类冗余资源的识别与运用机制,管理者也应加强对不同类别组织冗余资源运作机理的理解,识别压减 “坏冗余”,充分利用 “好冗余”,真正发挥组织冗余对创新的支撑作用;另外,建设现代企业公司治理体制,完善长短期有机耦合的激励机制与内外部协同统一的监督机制,使经理人与企业长期价值绑定[28]。鼓励适度的市场竞争,并正视高度垄断市场与过度竞争市场并不利于经济健康卓越的增长,要充分发挥有效市场与有为政府的作用,及时补位,弥补市场失灵,尽快破除妨碍统一市场和公平竞争的各类显性或隐性障碍,营造公平、透明、可预期的营商环境,推进中国经济持续健康发展。

5 局限性与未来展望受限于数据的可得性与完整性,本文选用上市公司数据进行实证分析,但相关结论并不能简单地推广至非上市企业。组织冗余与企业创新绩效之间的关系是否会因企业所属的行业不同而产生差异亦需进一步探究。另外,未来可以着眼于人力资源冗余、内部知识冗余与社会关系冗余等具有特定用途的冗余资源对创新绩效的影响机制与传导路径进行研究,打开组织冗余对企业创新绩效作用的黑箱过程。

注释:

①11个指标为:CEO与董事长是否合二为一、独董比例、四委设置完善度(审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会全部设立取1,反之为0)、第一大股东持股比例取倒数、前三大股东持股比例取倒数、赫芬达尔指数形式的第一大股东与前三大股东股权集中度取倒数、第二至第五大股东持股比例之和与第一大股东持股比例的比率、第二至第十大股东持股比例之和与第一大股东持股比例的比率、赫芬达尔指数形式的第二至第五大股东与第二至第十大股东相对于第一大股东的股权制衡度。

②突变点计算:(-1)×一次项系数/(2倍×二次项系数),即0.877=0.128/(2×0.073)。

③0.054-PC×0.013为新的二次项系数,PC取值范围[-3.70,4.53],在激烈的产品市场竞争中,明显小于0.041。

④计算公式为: -0.57/(2×1.302)= -0.219。

⑤计算公式为: 0.165/(2×0.293)= 0.282,-0.864/(2×1.819)=-0.237,0.177/(2×0.057)= 1.553。

⑥2020年1月爆发的新冠肺炎疫情致使众多中小微企业面临停工停产的经营困境,而本文的研究对象为公司治理机制相对完善、资产规模较大、风险承受能力更强的上市企业,能最大限度抵御该不利冲击,因此研究中纳入2020年的数据是合理的。为充分保证研究结论的稳健性,排除2020年的数据后重复前述各回归,结果并未发生显着变化,限于篇幅未报告,留存备索。