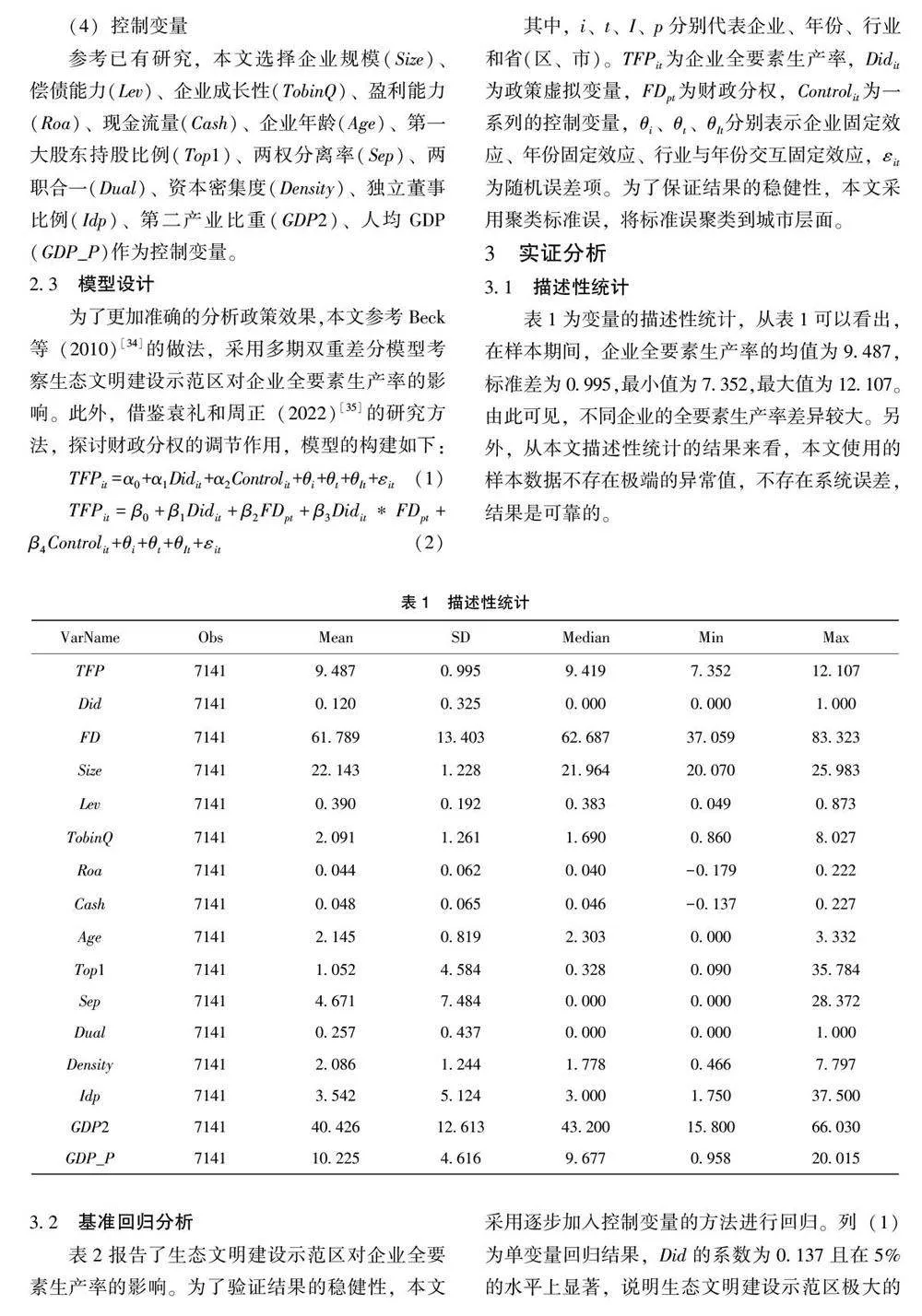

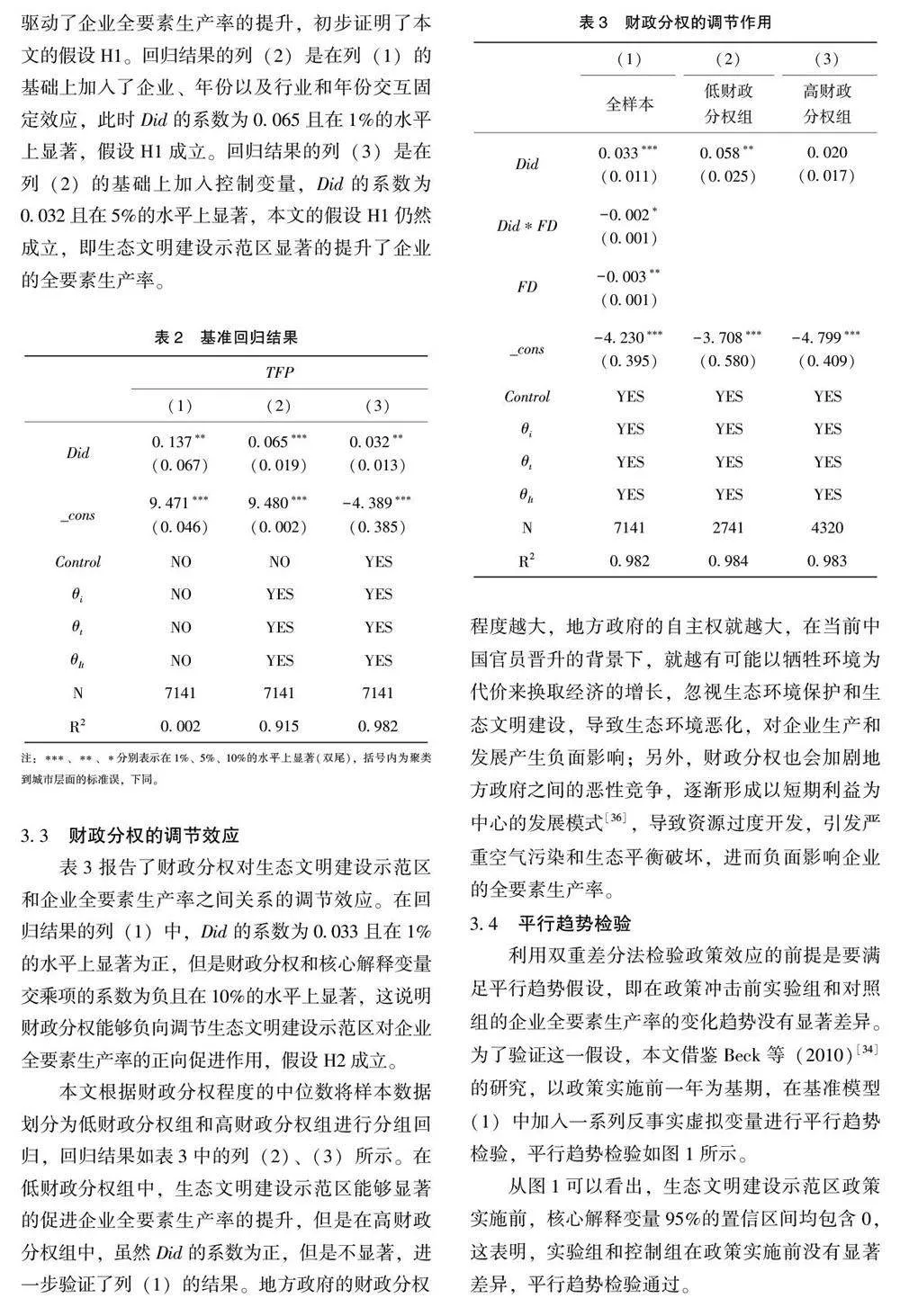

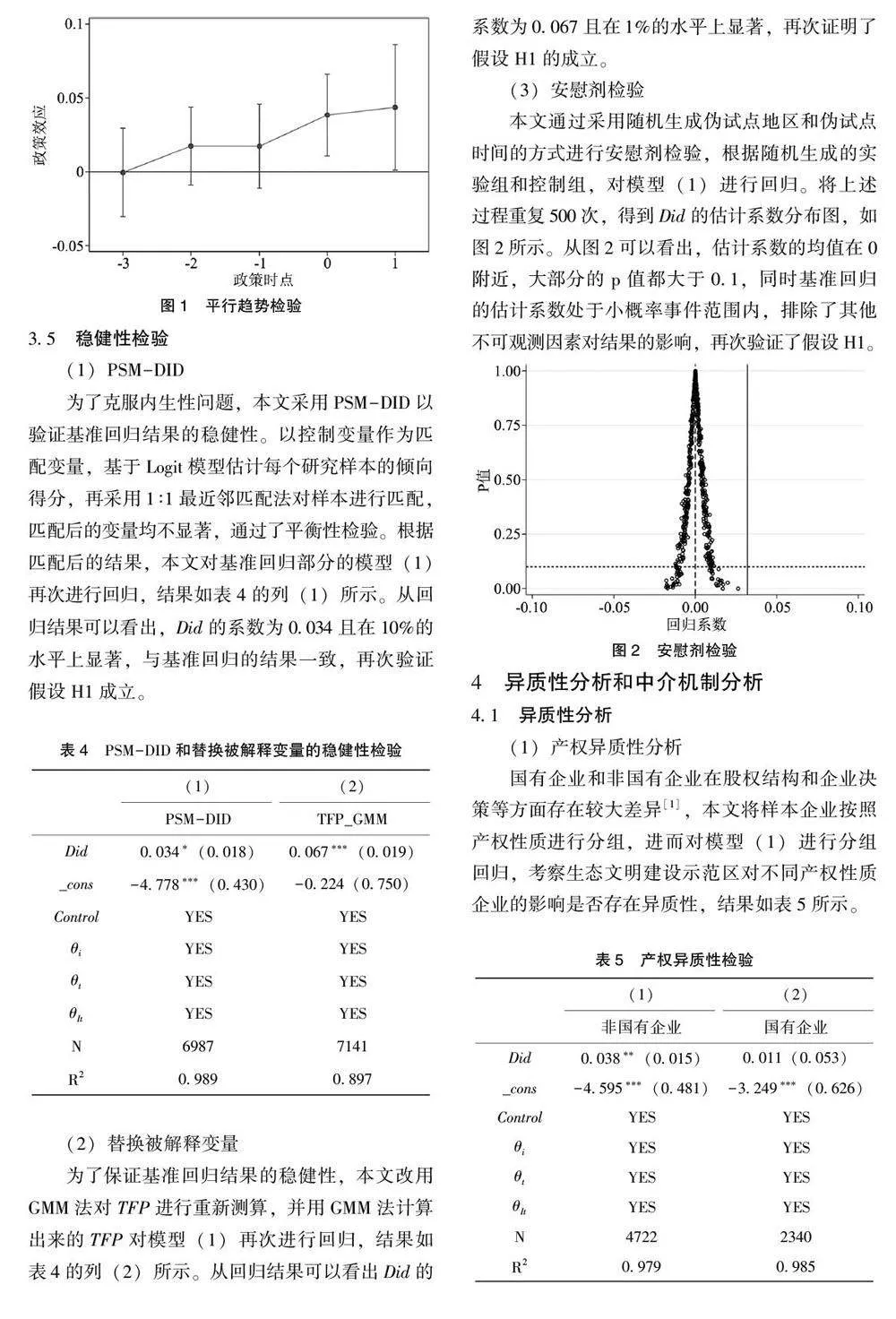

〔摘 要〕 生态文明建设示范区是中国政府推进生态文明建设的一项制度创新。本文以2011~2022年沪深A 股制造业上市公司为研究样本, 采用多期双重差分模型实证探究生态文明建设示范区对企业全要素生产率的影响。研究发现: (1) 生态文明建设示范区提升了企业全要素生产率, 且这一结果在经过一系列稳健性检验后仍然成立; (2) 生态文明建设示范区对企业全要素生产率的促进作用随着财政分权程度的提高而降低; (3) 进一步分析表明, 生态文明建设示范区对企业全要素生产率的促进作用在非国有企业、东部企业和大规模企业中更显着。生态文明建设示范区主要是通过缓解企业面临的融资约束来促进企业全要素生产率的提升。本文的研究对于全面建设生态文明、促进企业转型、提升企业全要素生产率和经济的高质量发展具有一定的参考意义。

〔关键词〕 生态文明建设示范区 全要素生产率 财政分权 多期双重差分模型 异质性分析 中介机制 融资约束 企业转型

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.10.014

〔中图分类号〕F205; F273 〔文献标识码〕A

引 言

改革开放以来, 我国依赖高投入、高资源消耗和高污染等传统发展模式实现了经济短期内的快速增长, 然而这也导致了严重的生态环境危机[1] 。同时, 由于核心技术的不足, 经济增长也受到了制约[2] 。因此, 推动企业的改革和转型、实现经济高质量发展变得至关重要。党的二十大报告更是强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务, 加快构建新发展格局, 着力推动高质量发展”。我国经济实现高质量增长的关键在于提高全要素生产率[3] , 这不仅是实现高质量发展的必经之路[4] , 也是推动高质量发展的核心任务之一[5] 。目前, 面临资源和环境约束, 我国政府积极改变了过去仅以GDP 为导向的执政方式, 践行绿色发展理念[6] , 提高环境绩效, 同时也通过制定环境政策对企业的资源分配、资本投资和创新等活动产生影响, 从而影响企业的全要素生产率[7] 。为了进一步实现经济效益和环境效益的协同发展, 适应各地生态条件的区位导向型生态环境政策应运而生[8] 。

国务院于2013 年8 月发布了《关于加快发展节能环保产业的意见》(国发(2013)30 号), 明确在全国范围内开展生态文明先行示范区, 并根据不同区域特点, 于2014 年和2015 年在全国范围内共选定了100 个代表性地区, 启动生态文明先行示范区建设。生态文明先行示范区建设成功降低了城市碳排放[9,10] 、提升了区域生态效率[11] 和绿色发展福利[12] 。这一成功经验推动我国从2017年开始, 在全国范围内陆续开展生态文明示范区建设。截至目前, 我国已经确立了七批生态文明建设示范区。生态文明建设示范区通过加强当地的生态系统维护、促进资源节约以及改善生态环境等手段, 追求经济的高质量发展并发挥示范引领作用[13] 。生态文明建设示范区作为促进我国生态文明建设的一项重要制度创新, 在实现经济发展和环境保护协调方面发挥了重要的作用。当前关于生态文明建设示范区的研究主要围绕其理论内涵和发展水平等方面展开。如姚国慧等(2023)[14]指出, 生态文明建设示范区是稳步推进生态文明建设和实现经济绿色转型的重要途经。柴莹莹等(2022)[15] 以长江经济带的生态文明建设示范区为研究对象, 发现大多数生态文明建设示范区的生态文明建设发展水平稳步提升。熊向艳等(2023)[16]以黄河流域的生态文明建设示范区为研究对象,也得出类似结论。尽管如此, 关于生态文明建设示范区实证方面的研究仍较少, 且集中在宏观方面。如王玉爽和钟茂初(2023)[13] 的研究表明, 生态文明建设示范区能够显着提升区域的绿色全要素生产率。与传统的环境政策研究相比, 该研究统一将县(区)所在的地级市作为生态文明建设示范区, 但是生态文明建设示范区多以区(县)的行政单位为主, 研究过程较为粗略。

此外, 现有的关于财政分权的研究主要集中于财政分权与经济增长以及科技创新的关系[17] ,很少有学者研究财政分权与全要素生产率之间的关系[18] , 将生态文明建设、财政分权和企业全要素生产率纳入同一分析框架的研究更少。鉴于此,本文以生态文明建设示范区为准自然实验, 以沪深A 股制造业上市公司2011~2022 年的数据为研究样本, 探究这一环境政策对微观企业全要素生产率的影响, 并考虑财政分权的调节作用。此外,结合企业的产权性质、地理区域和规模的差异探讨该政策的异质性作用, 并进一步分析该政策的作用机制。本文不仅将生态文明建设示范区政策效果的研究扩展至微观领域, 还将财政分权因素融入生态文明建设示范区对企业全要素生产率的影响关系中, 丰富了关于财政分权领域的研究。

1 理论分析与研究假设

1. 1 生态文明建设示范区和企业全要素生产率

生态文明建设示范区是中国政府促进经济和环境协调发展的重要举措。作为一种综合性的环境政策, 具有激励性和约束性。从政策激励性角度看, 《生态文明体制改革总体方案》规定, 获批的生态文明建设示范区内的企业会在税收减免、政府补贴、信贷支持等方面享受多项优惠政策, 这些优惠政策对内提升资金配置效率、对外拓宽资金来源渠道, 无一不是激励企业提升全要素生产率的关键。这些优惠政策减轻了企业的资金压力,降低外源融资成本, 提升了内部资金的配置效率。这种财务激励促使企业改革生产经营方式, 激励其采用先进技术、淘汰过时设备, 以提高资源使用效率, 从而提高企业全要素生产率; 另外, 技术创新水平高、发展前景好的企业更容易享受生态文明建设示范区所配套实施的优惠政策, 这能够向资本市场释放积极信号, 减少信息不对称, 增强外部投资者信任, 缩短企业进行外部融资的时间, 帮助企业获得更多的外部资金[19] , 进一步提升企业全要素生产率。从政策约束性角度看, 《生态文明建设示范区(市)建设指标》和《生态文明建设示范区(县)建设指标》设定了生态安全、生态经济、生态文化等多维度考核要求。为了更好地应对相关部门的监督考核, 生态文明建设示范区内的各级政府会将考核指标逐步分解, 制定相应的监管措施, 约束管辖范围内的各个企业[13] 。企业在确保合规性的压力下, 不得不通过优化生产流程、改进生产工艺等手段来减少资源浪费, 提高资源利用效率, 进而提升企业全要素生产率。同时, 地方政府通过电视、报刊、网络等多种途径加大生态文明理念的宣传力度, 形成社会舆论监督效应。社会舆论监督效应不仅能够直接触发企业的声誉保护机制[20] , 迫使企业优化资源配置,提升生产效率, 还能够强化政府对企业行为的监管[21] , 加大企业面临的环保压力。这种压力可以约束企业传统粗放的生产方式, 推动企业进行资源再分配和技术创新, 以提高生产效率来抵消合规成本的上升[22] 。因此, 这种间接的压力和监管共同推动了企业全要素生产率的提升。据此, 本文提出假设H1:

H1: 生态文明建设示范区有助于提升企业全要素生产率。

1. 2 财政分权的调节作用

分税制改革实施后, 中央下放一部分权责至地方, 赋予地方政府更大的财税政策自主权。尽管如此, 政府官员的晋升仍然受制于更高一级的中央政府, 构建了一种“向上负责” 的垂直政治体系。在这一体系下, 地方政府不仅要履行经济和社会发展的责任, 还承受着与官员晋升相关的考核压力[23] 。财政分权作为影响企业全要素生产率的一项重要制度安排[24] , 能够在一定程度上影响生态文明建设示范区和企业全要素生产率之间的关系。中国式的财政分权和以经济增长为主要指标的官员考核制度可能促使地方政府之间进行主动降低环境政策标准的“逐底” 竞争[25] , 以争取外部资源, 从而放松了生态文明建设示范区对污染企业的管制和生产方式转变的要求。虽然这种竞争有助于当地经济的迅速增长, 但同时也导致了环境质量的不断下降, 从而影响企业全要素生产率的提升和经济的可持续发展; 另外, 财政分权程度的高低也会对地方政府的税收收入产生影响。财政分权程度越高, 地方政府的财政自给度也就越高, 这意味着地方政府更加依赖本地税收, 因此也会更加关注税收的增长。在这种情况下, 由于“两高一剩” 企业在税收中所占的比重较大, 而生态文明建设示范区正是通过转变传统的高耗能、高污染的经济发展模式, 实现经济和环境的协调发展。考虑到生态文明建设示范区对“两高一剩” 企业的冲击, 地方政府可能会放松对生态文明建设示范区各种政策目标的执行, 进而会对生态文明建设示范区内企业全要素生产率的提升起到负向调节作用。据此, 本文提出假设H2:

H2: 财政分权对生态文明建设示范区影响企业全要素生产率存在负向调节作用。

2 研究设计

2. 1 样本选择与数据来源

截止2023 年底, 依据地区“自下而上” 自主申报、相关部门根据生态文明建设示范区指标考核办法共确定了七批生态文明建设示范区。但考虑到企业和城市层面数据的可获得性, 本文以生态环境部公布的截至2022 年的前六批为基础, 具体包括北京市延庆区、盘锦市大洼区、吉林省通化县等468 个生态文明建设示范区。以沪深A 股制造业上市公司2011~2022 年的数据为研究样本,剔除2017 年及以后上市的企业、处于ST 和∗ ST状态的样本和主要变量缺失的样本, 并对所有的连续变量在1%的水平上进行Winsor 双侧缩尾处理, 经过上述的数据处理之后一共得到7141 个样本。为了确保研究的准确性, 本文将企业的注册地精确到县级市层面, 通过将生态文明建设示范区与企业注册地所在的地址进行匹配得到处理组和控制组。企业层面的控制变量来自CSMAR 数据库和CNRDS 数据库, 城市层面的数据来自于CS⁃MAR 数据库, 省级财政分权数据来自中国统计年鉴和RESSET 数据库。

2. 2 变量说明

(1) 被解释变量

全要素生产率(TFP)。全要素生产率是指在各种投入要素不变的情况下, 所达到的额外的生产效率, 是实现经济增长的引擎[26] 。关于企业全要素生产率的计算, 目前被学者广泛使用的是OP法[27] 和LP 法[28] 。OP 法要求企业的投资额不能为零, 这意味投资额为零的样本将不能被估计[29] ,因此本文采用LP 法计算企业全要素生产率。Blun⁃dell 和Bond (1998)[30] 提出的GMM 估计方法很好的解决了计算企业全要素生产率时模型的内生性问题, 本文利用GMM 法进行稳健性检验。

(2) 解释变量

生态文明建设示范区(Did)。通过查阅生态环境部官网获得各批生态文明建设示范区名单及获批时间, 当上市公司的注册所在地在样本期内首次成为生态文明建设示范区及以后年份取值为1, 否则为0。

(3) 调节变量

财政分权(FD)。现有文献关于财政分权指标的衡量方法不一, 不同的财政分权指标所反映的分权水平的高低程度和变化趋势是不同的, 这可能会对实证结果产生直接影响[31] 。财政分权的计算目前有3 种方法, 收入分权、支出分权和财政自给度。吕冰洋和台航(2018)[32] 认为, 分税制设计的重点在于政府间财政收入的分配, 因此本文参考詹新宇和刘文彬(2020)[33] 的研究, 采用财政收入分权对财政分权进行度量, 即人均省级财政收入/ (人均省级财政收入+人均中央财政收入)。