〔关键词〕 发展方式绿色转型 时空演变特征 地区差异 收敛特征 熵值法 价值观念 绿色生产绿色生活

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.09.014

〔中图分类号〕F061.5; F124.9 〔文献标识码〕A

引言

党的二十大报告指出,“加快发展方式绿色转型, 推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。2023 年, 习近平总书记在全国生态环境保护大会上讲话时强调, 要加快推动发展方式绿色低碳转型, 坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策。2024年1月发布的《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》将加快发展方式绿色转型作为重要任务进行了系统部署, 明确加快发展方式绿色转型是建设美丽中国的重要举措。绿色发展是高质量发展的底色, 新质生产力本身就是绿色生产力。测度发展方式绿色转型水平可以帮助评估绿色转型进程, 为政府制定政策提供依据, 从而更快实现发展方式绿色转型。

关于发展方式绿色转型的定性研究, 相关学者主要从内涵解读、意义刻画、问题挖掘和路径研究等方面进行。针对发展方式绿色转型的内涵,黄志斌和娄博华(2023)[1] 从自然条件、经济基础和系统整合3 个维度进行了解读。王喜峰和姜承浩(2023)[2] 基于发展方式的特征, 指出发展方式绿色转型不仅包括发展方式绿色化、低碳化, 还隐含生产力的提升和发展质量的高端化。丁任重和李溪铭(2023)[3] 基于“生产力发展-生态文明建设-人民生活向往-人类命运共同体” 的“四维一体” 视角详细阐述了加快发展方式绿色转型的重大意义。党的十八大以来, 我国发展方式绿色转型进程成效显着, 但仍面临着能源消费需求大、能源结构偏煤、绿色市场有待成熟等问题[4] 。由此, 李周(2023)[5] 从完善需求供给体系、建立“循环-竞争-共生” 系统、实行“渐进式” 结构转型和推进全民全域参与4 个方面提出了发展策略。郭克莎和田潇潇(2023)[6] 认为, 加快工业发展方式绿色转型是加快经济发展方式绿色转型的核心, 从以绿色需求为导向、助推绿色技术发展、深化绿色制度创新和提升绿色对外贸易4个方面提出了工业绿色转型的优化路径。

在绿色转型的度量刻画上, 主要有3 种研究方法。(1) 选取单一指标衡量研究对象的绿色转型水平[7] ; (2) 基于投入产出视角计算绿色全要素生产率, 常用的计算方法包括Malmquist 指数[8] 、Super-SBM[9] 、SBM-GML[10] 等; (3) 通过构建评价指标体系进行绿色转型水平的测度研究, 在指标框架的构建上, 主要有两种思路: ①基于绿色转型的发展特点, 如王宇等(2020)[11] 从生产和生活两大领域中的资源能源消耗、主要污染物排放量和生态环境质量变化等方面选取指标; ②参考政府文件如《“十四五”工业绿色发展规划》等,从中选取指标[12] 。

综合已有的测度绿色转型的研究, 发现主要存在3 个问题: (1) 绿色转型针对性不强。绿色转型是一个长期过程, 强调发展方式的深层次转变[13] , 因而在进行绿色转型测度和评价研究时应强调其动态演变属性; (2) 现有研究多集中于产业绿色转型[14] 、企业绿色转型[15] , 地域层面的绿色转型研究多局限于特色城市[16] 、单一省(区、市)[17] 或局部区域[18] , 缺乏基于全局视角的整体研究; (3) 现有研究虽然对绿色转型水平、分布动态和收敛特征进行了具体分析[19,20] , 但缺乏对空间因素和外部环境异质性的考量。基于此, 本文以全国30 个省(区、市)为研究对象, 构建评价指标体系对各省(区、市)发展方式绿色转型进行测度, 采用Kernel 核密度估计和Markov 转移矩阵研究发展方式绿色转型的动态演进特征; 采用Dagum 基尼系数研究发展方式绿色转型的地区差异; 采用α 收敛和β 收敛模型研究各区域发展方式绿色转型的收敛特征。

本文对发展方式绿色转型的内涵进行深入解读, 基于发展方式转型要求这一宏观视角构建发展方式绿色转型测算框架并完成中国省域发展方式绿色转型水平的测算; 将价值观念这一主观考量纳入发展方式绿色转型评价指标体系, 采用Python爬虫技术进行指标量化, 进一步拓展了发展方式绿色转型评价指标体系的数据维度; 基于绿色发展理念视角更加关注发展方式的质变过程, 对多数评价指标进行了相对化处理, 以全面反映发展方式绿色转型的真实水平; 将相关空间因素考虑在内, 采用Kernel 核密度估计、Dagum 基尼系数、Markov转移矩阵和相关收敛模型全面细致地分析发展方式绿色转型的动态演进特征和地区差异。

1发展方式绿色转型测度

1.1发展方式绿色转型评价指标体系的构建

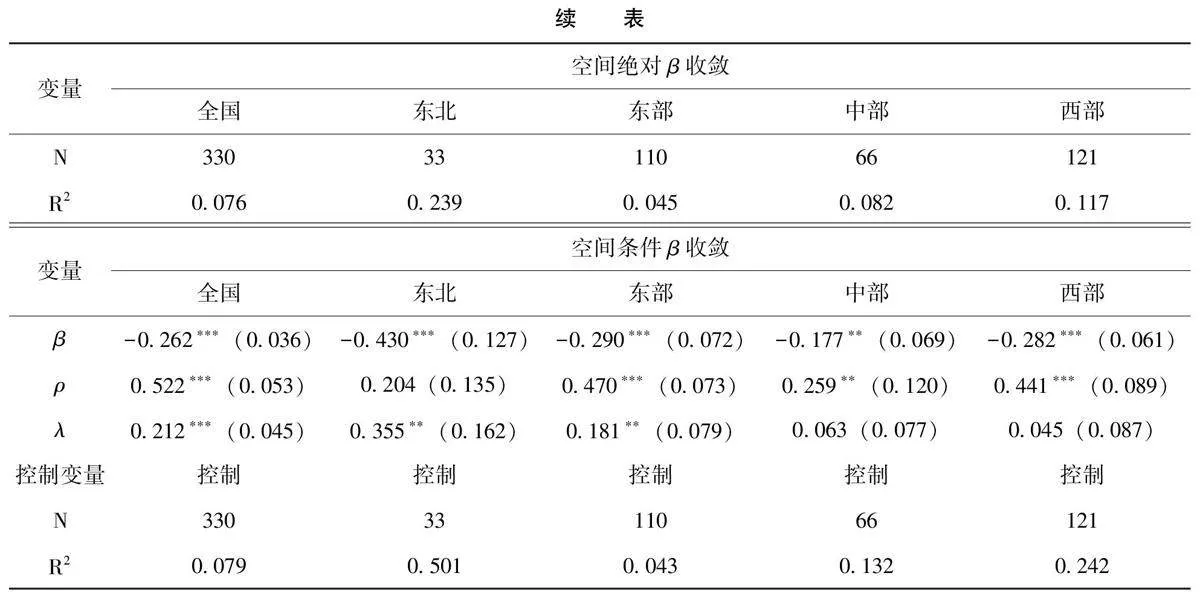

2023 年国务院新闻办公室发布的《新时代的中国绿色发展》白皮书强调, 形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式, 促进经济社会发展全面绿色转型。对此, 本文构建了一个包含4 个一级指标、12 个二级指标、28 个三级指标的发展方式绿色转型评价指标体系,具体如表1 所示。由于我国各地区正处于发展方式的绿色“转型” 时期, 为体现其过程属性, 将一级指标概括为“空间格局优化、产业结构优化、绿色生产形成、绿色生活形成” 4 个方面。

作为绿色发展的物质基础和空间载体, 国土空间在发展方式绿色转型的过程中具有战略性、根本性的地位[21] 。按照中共中央、国务院印发的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出的“科学布局生产空间、生活空间、生态空间” 要求, “三生空间” 是我国新时期优化国土空间格局的重要风向标。关于“三生空间” 的内涵, 许伟(2022)[22]综合已有研究从空间功能、用地性质和实践活动3个角度进行了总结。本文基于用地性质的定义, 从生产空间、生态空间和生活空间3 个角度衡量我国各地区的资源环境禀赋和空间布局合理性。其中, 选取耕地面积和工业用地面积衡量农业和工业生产的合理性, 选取森林覆盖率、国家自然保护区面积占比和水土流失治理面积衡量各地区的生态资源和生态环境治理情况, 选取建成区绿化覆盖率和人均公园绿地面积衡量居住环境的适宜性。

产业结构优化升级是转变经济发展方式和经济高质量发展的重要动力[23] 。参照徐华亮(2024)[24]的观点, 从产业结构调整、产业创新和产业融合3 个角度分析我国产业结构优化升级的途径和成效。作为传统产业转型升级的重要驱动力, 产业创新可推动区域内产业优化升级, 对经济低碳转型发展发挥引擎作用[25,26] 。而作为培育现代化产业体系的重要途径, 产业跨界融合能够加速资源的优化配置和高效利用, 推动产业结构跨越式优化升级[27] 。本文采用产业结构合理化和产业结构高级化指数衡量各地区产业结构调整效果。基于要素投入产出的视角选取R&D 经费投入强度、R&D人员全时当量和绿色专利数量3 个指标衡量产业创新情况。而产业融合情况则采用产业集聚协同指数和农业机械化水平进行衡量。

绿色生产方式强调从源头削减污染、提高资源利用效率, 减少或避免污染物的排放, 是实现节能减排的重要途径。综合上述原则, 参照吴滨和石磊(2023)[28] 的做法, 从资源利用、污染排放和循环生产3 个角度衡量各地区的绿色生产方式形成。其中, 资源利用方面采用能源消耗弹性系数和新能源发电占比分别反映能源消耗强度和能源结构转型程度。污染排放方面采用化学需氧量排放强度、二氧化碳排放强度、氨氮排放强度衡量生产过程中的主要污染物排放情况。循环生产方面采用城市污水处理率、生活垃圾无害化处理率反映废弃物循环利用能力。

推动形成绿色生活方式是人民群众参加生态文明建设的重要抓手, 是满足人的美好生态生活需要、促进人的全面发展的重要途径[29] 。作为发展方式绿色转型的重要组成部分, 本文参考徐嘉祺和刘雯(2023)[30] 的观点, 从价值观念、绿色消费和绿色起居3 个方面衡量绿色生活方式形成。其中, 郑桥桥等(2023)[31] 从实证角度证明了政府规制强度会影响居民生活方式的选择, 因此价值观念方面选择环境污染治理强度和个人环境关注度两个指标进行衡量。绿色消费是推动绿色低碳转型的关键, 本文从需求端和供给端两个方面采用人均用水量、人均用电量和绿色食品认证数3 个指标衡量民众资源需求量和市场绿色食品供给情况[32] 。绿色起居方面, 采用每万人拥有的公共交通数量和PM2.5 平均浓度两个指标反映公众绿色出行与绿色居住情况。

在28个三级指标中, 绝大部分指标为相对指标。严格意义上, 少数指标为区间型指标, 由于目前尚未达到区间标准, 因此基于发展现状均将其归为正向或负向指标。

1.2数据与指标说明

本文的研究对象为2011 ~ 2022年中国30个省(区、市)(考虑到数据的完整性和可获性, 西藏及港、澳、台地区除外)的发展方式绿色转型水平。指标数据来源于国家统计局官方网站、EPS全球统计数据平台、CNRDS平台、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《绿色食品统计年报》等。对于个别缺失数据, 采用插值法填补。

对评价指标体系中部分指标的计算方法作详细说明。产业结构合理化指数和产业结构高级化指数: 借鉴干春晖等(2011)[33] 的做法, 采用泰尔指数衡量产业间的协调程度, 采用第三产业产值与第二产业产值之比衡量产业结构优化升级水平。产业集聚协同指数: 借鉴王文成和隋苑(2022)[34]的做法, 采用修正后的E-G 指数计算生产性服务业和高技术产业的协同集聚程度。个人环境关注度: 借鉴吴立波等(2022)[35] 的做法, 采用百度雾霾搜索指数反映公众对环境问题的关注度和环保意识。

1.3测度方法介绍

本文采用功效系数法和熵权法结合的方法对发展方式绿色转型水平进行测度。具体地, 首先使用极差变换法对指标进行正向化处理, 接着使用功效系数法将所有指标数据转换到40 ~100 的范围内, 然后使用熵权法得到各个指标的权重,最后通过线性加权的方法得到各省(区、市)的发展方式绿色转型指数。

2发展方式绿色转型的评价

2.1发展方式绿色转型水平测度结果

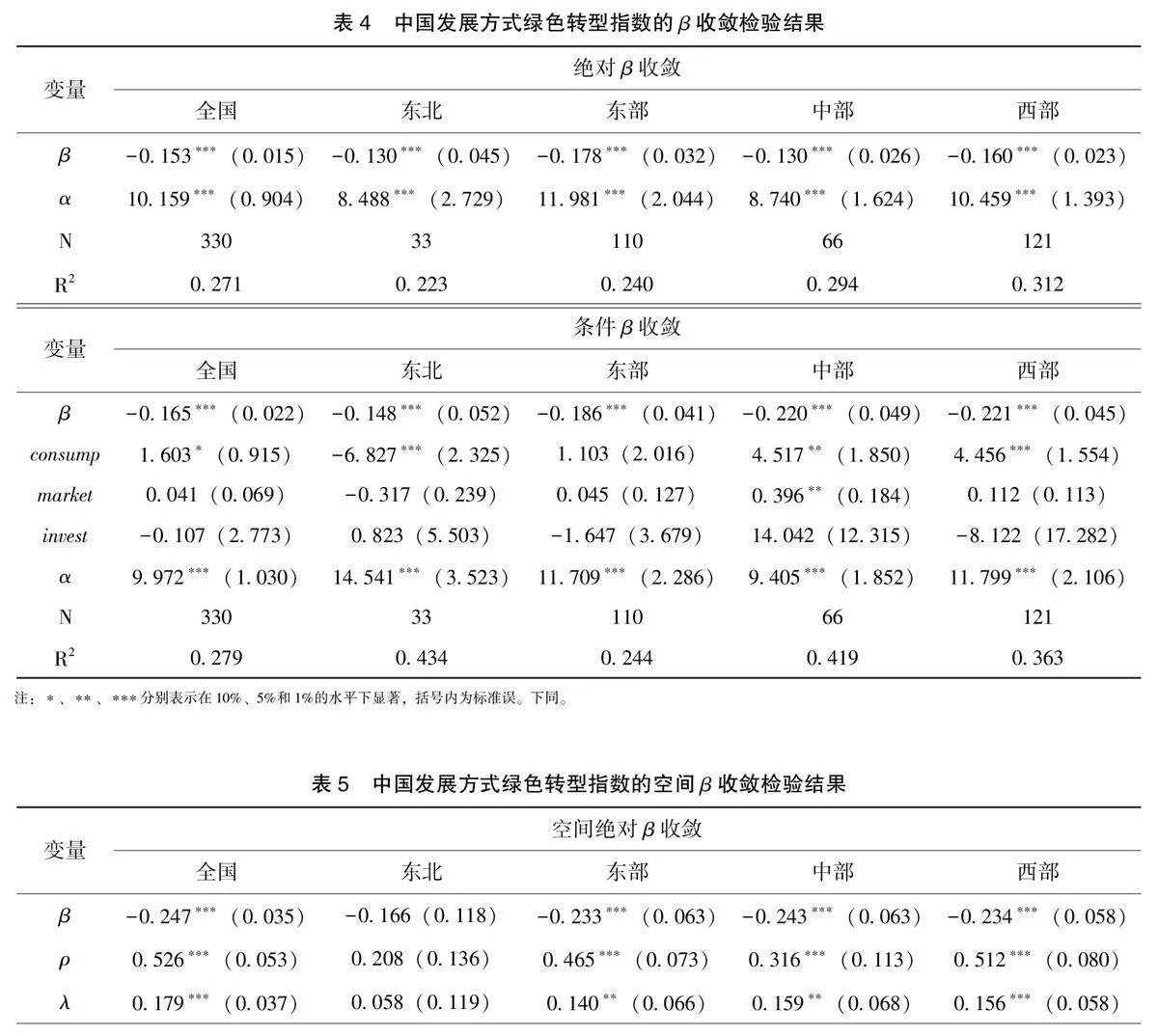

分别计算全国和四大地理区域① 2011 ~ 2022年发展方式绿色转型指数均值, 结果如图1所示。可以看到全国和四大地理区域发展方式绿色转型指数均值呈现增长态势, 发展方式绿色转型取得了显着进展。具体来说, 东部地区发展方式绿色转型水平较高, 发展势头良好。中部地区发展方式绿色转型成效显着, 2020年指数均值首超全国平均水平。2020年西部地区发展方式绿色转型受到了明显冲击, 2021年指数均值有所回升。东北地区发展方式绿色转型水平明显低于其他地理区域, 发展方式绿色转型进程较为缓慢。值得注意的是, 2022年全国发展方式绿色转型指数出现了一定程度的下降, 这可能是因为受到了新冠肺炎疫情的冲击, 另外绿色转型政策趋严也是导致其下降的重要原因。

计算全国和四大地理区域2011~2022年在4个发展维度上的指数均值, 结果如图2所示。全国整体在4 个维度上的得分均呈现出逐年增长的趋势, 其中, 空间格局优化对发展方式绿色转型的贡献最大, 均值最高。加快形成绿色生产方式是近年发展方式绿色转型的重点任务, 各地区正加速布局推动生产绿色化、低碳化, 因而在样本观察期内绿色生产形成增幅明显。绿色生活形成维度均值较低, 在样本观察期内增幅不明显, 说明形成绿色生活方式是目前制约我国发展方式绿色转型的短板。具体到四大地理区域, 东北、中部和西部地区的各维度演化特征与全国整体类似,东部地区与全国整体之间存在显着差异, 其产业结构优化维度的得分均值明显高于其他3 个地理区域, 表明产业结构优化升级是东部地区发展方式绿色转型水平明显优于其他三大地理区域的决定性因素。

2.2Kernel核密度估计

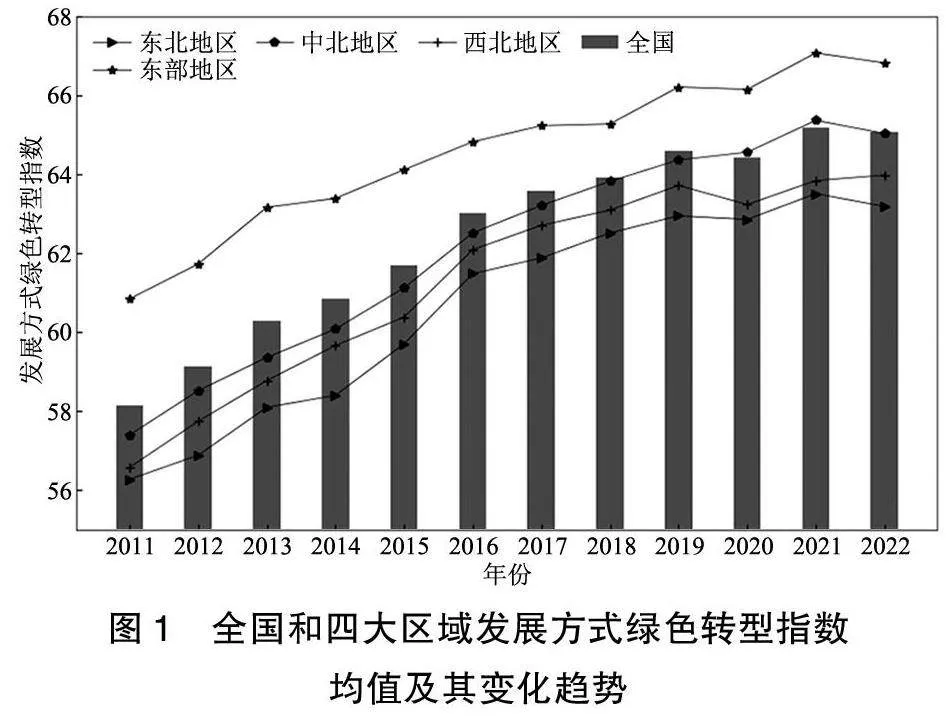

发展方式绿色转型是一个动态持续过程, 本文采用Kernel核密度估计深入研究发展方式绿色转型进程的动态演变趋势[36] 。图3展示了全国整体的发展方式绿色转型指数分布动态。从分布位置来看, 曲线中心位置逐年右移, 说明全国整体的发展方式绿色转型水平逐年提升。从主峰高度来看,主峰高度经历了先上升后下降的过程, 说明全国发展方式绿色转型水平差异先缩小后扩大。从分布形态来看,曲线存在明显的右拖尾现象, 说明部分省(区、市)的发展方式绿色转型水平遥遥领先于全国整体水平。从波峰个数来看, 曲线由双峰演变为单峰, 说明全国整体的发展方式绿色转型水平稳步提升, 两级分化现象减弱。

图4展示了四大地理区域发展方式绿色转型指数的核密度估计结果。从曲线中心位置来看, 四大地理区域的发展方式绿色转型水平在样本观察期内呈现右移形态, 中部地区右移跨度最大。从主峰高度来看,东部地区主峰高度先降后升, 东北、中部和西部地区主峰高度先升后降, 相较于观察初期, 观察末期东北和西部地区发展方式绿色转型水平的内部差异有所减小, 而东部和中部地区发展方式绿色转型水平的内部差异有所扩大。从波峰个数来看, 东北和中部地区呈现单峰形态, 东部地区的双峰形态在样本观察期内逐渐消失, 西部地区的侧峰高度有所降低, 但仍呈现出显着的双峰形态。

2.3Dagum 基尼系数

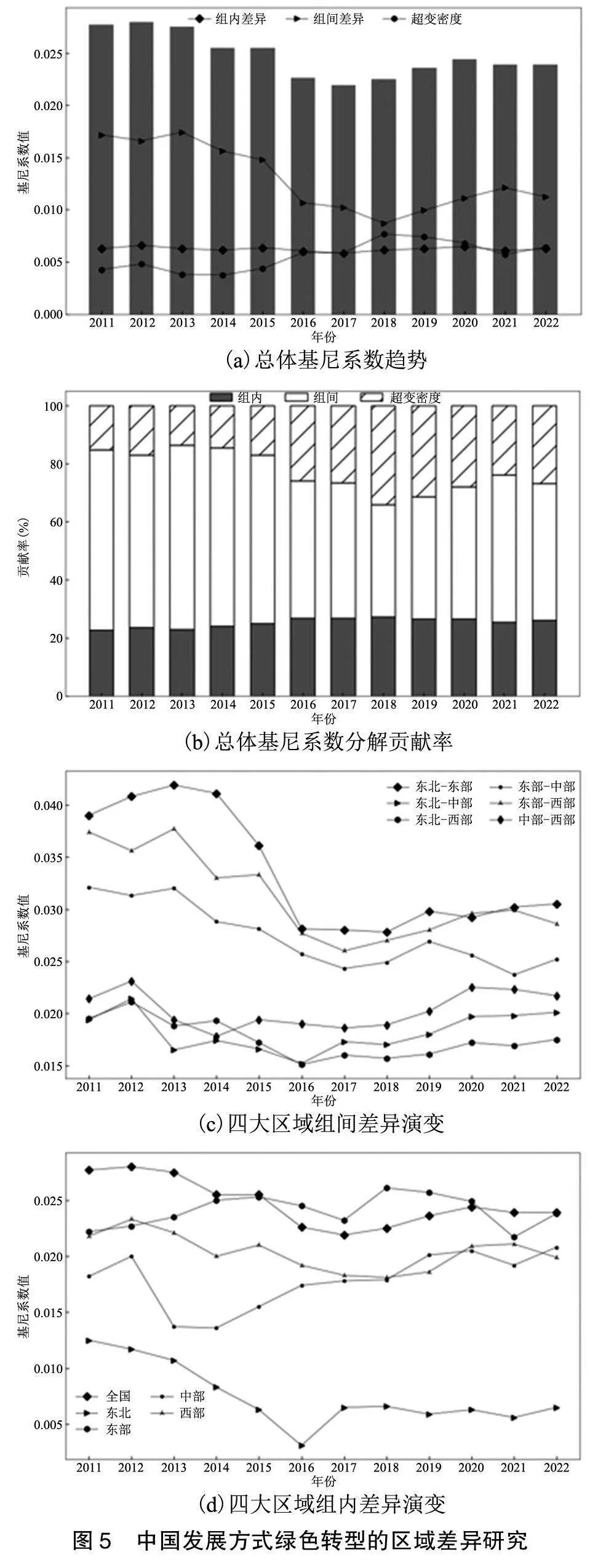

采用Dagum 基尼系数分析发展方式绿色转型水平的地区差异[37] , 结果如图5 所示。(1) 总体基尼系数在样本观察期内呈现出“波动下降-平缓上升-微弱下降” 的趋势, 基尼系数值由2011年的0.0277 下降至2017 年的0.0219, 后上升到2020 年的0.0244, 2022年总体基尼系数下降至0.0238, 这说明全国整体的发展方式绿色转型差异经历了一个“缩小-扩大-缩小” 的过程; (2)观察3 个差异来源的变化趋势, 发现组间差异在样本观察期的变化幅度与总体基尼系数一致, 且组间差异的贡献率明显高于其他两大差异来源, 这说明四大地理区域的组间差异是导致发展方式绿色转型水平不平衡的关键因素, 组间差异的缩小将显着提升我国发展方式绿色转型的整体水平。观察四大区域组间差异的基尼系数值, 发现中部-西部、中部-东北这两个组间差异在样本观察期呈上升态势, 其他区域的组间差异呈减小趋势, 但是, 东部地区与其他三大地理区域的组间差异始终大于其他组间差异, 这说明我国已经采取相关措施缩小东部地区与其他地区的发展方式绿色转型差异, 但缩小进程还需加快, 以更快提升我国发展方式绿色转型的整体水平。

观察四大地理区域的组内差异, 从绝对差异来看, 东北地区和西部地区的组内差异在样本观察期内呈现下降趋势, 分别由2011 年的0.0125和0.0218 下降到2022 年的0.0065 和0.0199,东部地区和中部地区的组内差异呈上升态势, 分别由2011年的0.0222和0.0182上升到2022年的0.0238 和0.0208。相较样本观察初期, 样本观察末期东北和西部地区的组内差异减小, 东部和中部地区的组内差异扩大。从相对差异来看, 东部地区的组内差异明显高于其他三大区域, 说明东部地区各省(区、市)的发展方式绿色转型水平不平衡程度很高。

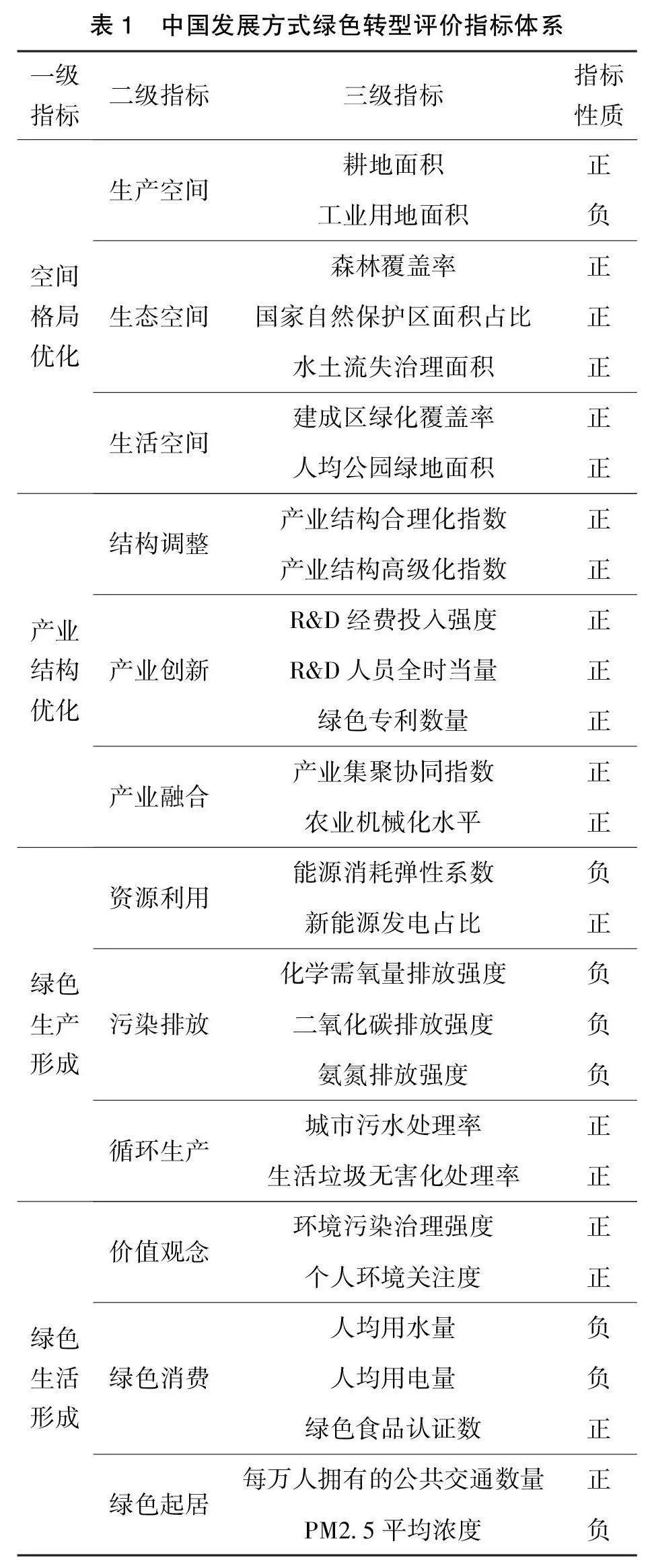

2.4σ 收敛

使用变异系数进行σ 收敛分析, 结果如图6所示。可以看到全国整体发展方式绿色转型指数的变异系数值在样本观察期内呈现下降趋势, 这说明全国整体的发展方式绿色转型差异减小, 具有明显的σ 收敛特征。具体到四大地理区域, 东北地区发展方式绿色转型指数的变异系数下降幅度最大, 呈现稳定的σ 收敛趋势。相较于样本初期,样本观察末期东部和西部地区的变异系数值有轻微的下降, σ 收敛特征不明显。

2.5Markov转移矩阵

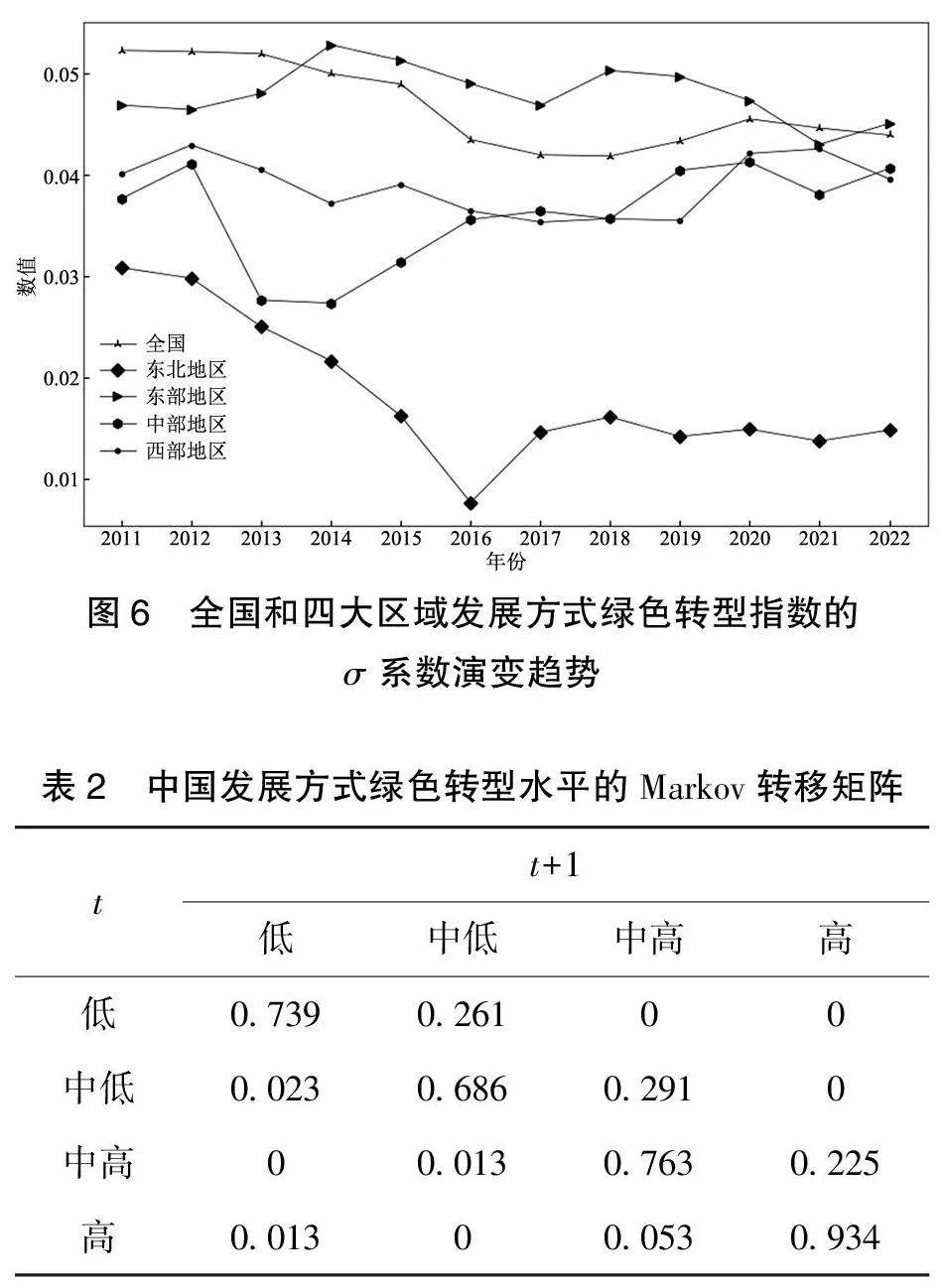

使用Markov 转移矩阵深入分析发展方式绿色转型水平的动态发展规律, 将各省(区、市)的发展方式绿色转型水平按照四分位法划分为低水平、中低水平、中高水平和高水平4 个等级, 统计不同水平省(区、市)在1 年后发生等级转移的概率[38] ,结果如表2所示。

从对角线元素来看, 低水平、中低水平、中高水平和高水平在一年后维持原等级的概率为73.9%、68. 6%、76.3%和93. 4%, 均超过了50%,说明各省(区、市)在1 年后维持原等级水平的概率更高。从非对角线元素来看, 低、中低水平和中高水平在1 年以后向上发展一级的概率分别为26.1%、29.1%和22. 5%; 中低水平、中高水平和高水平在1 年以后滑落一级的概率分别为2.3%、1.3%和5.3%, 比较而言, 低水平和中低水平的发展状态不稳定, 发生等级转移的概率更大。同时, 等级上升只发生在相邻类型之间, 这说明发展方式绿色转型是一个渐进式过程, 存在一定的发展惯性。陈黎明等(2020)[39] 、杨新梅等[40] 的研究表明, 绿色发展水平存在空间相关性, 因而采用空间Markov 转移矩阵进一步分析发展方式绿色转型水平在空间上的等级转移规律, 结果如表3 所示。在不同的滞后类型下, 转移矩阵呈现显着差异, 这表明发展方式绿色转型水平会受到邻近区域的影响, 有必要将空间因素考虑在内。具体来看, 当邻近省(区、市)的发展方式绿色转型水平为中高等级时, 低水平向中低水平转移的概率为21.4%, 而当邻近省(区、市)为高水平状态时, 低水平向中低水平转移的概率达到50%, 这说明发展方式绿色转型水平较高的省(区、市)能够很好地加快邻近水平较低省(区、市)的发展方式绿色转型进程。

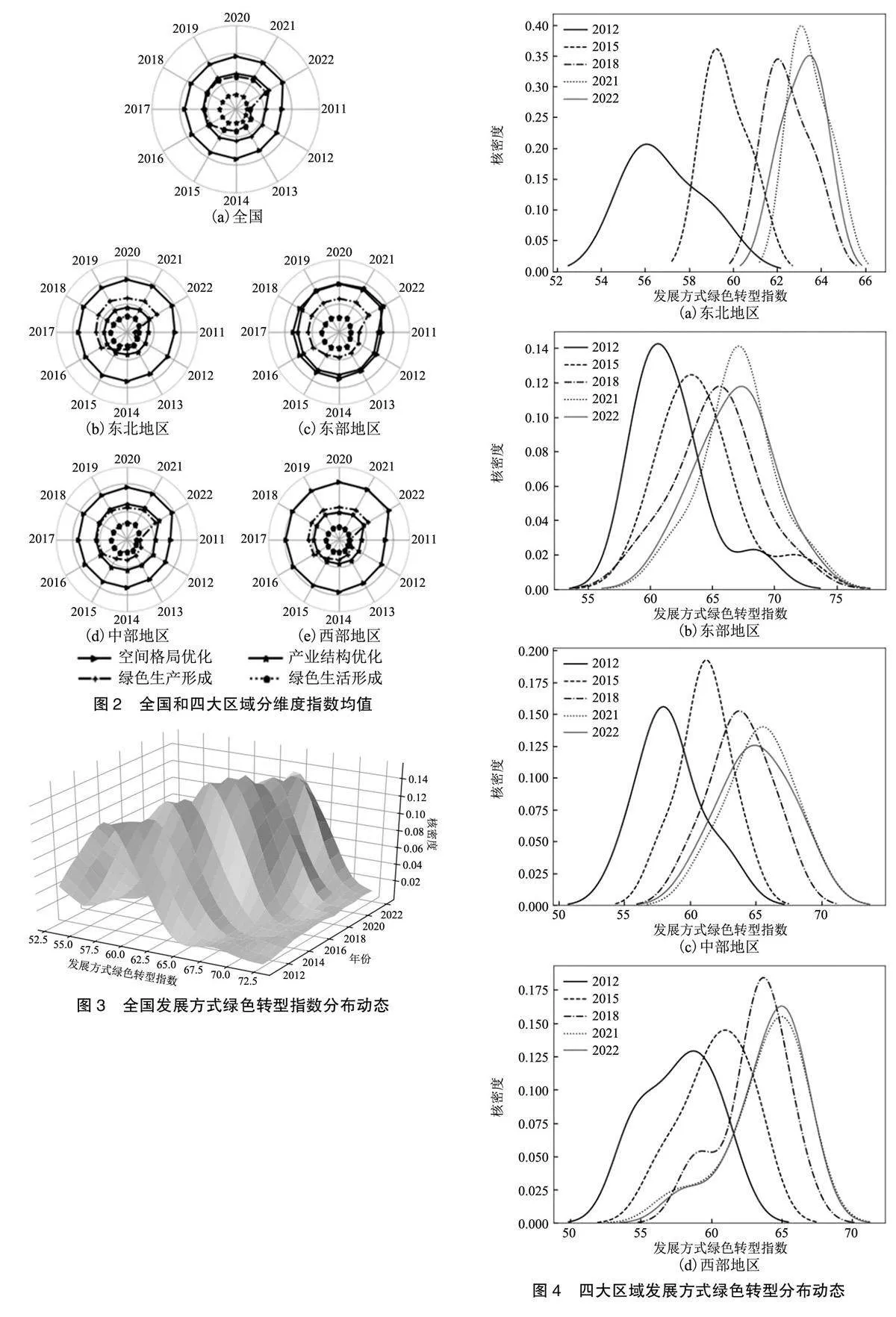

2. 6β 收敛

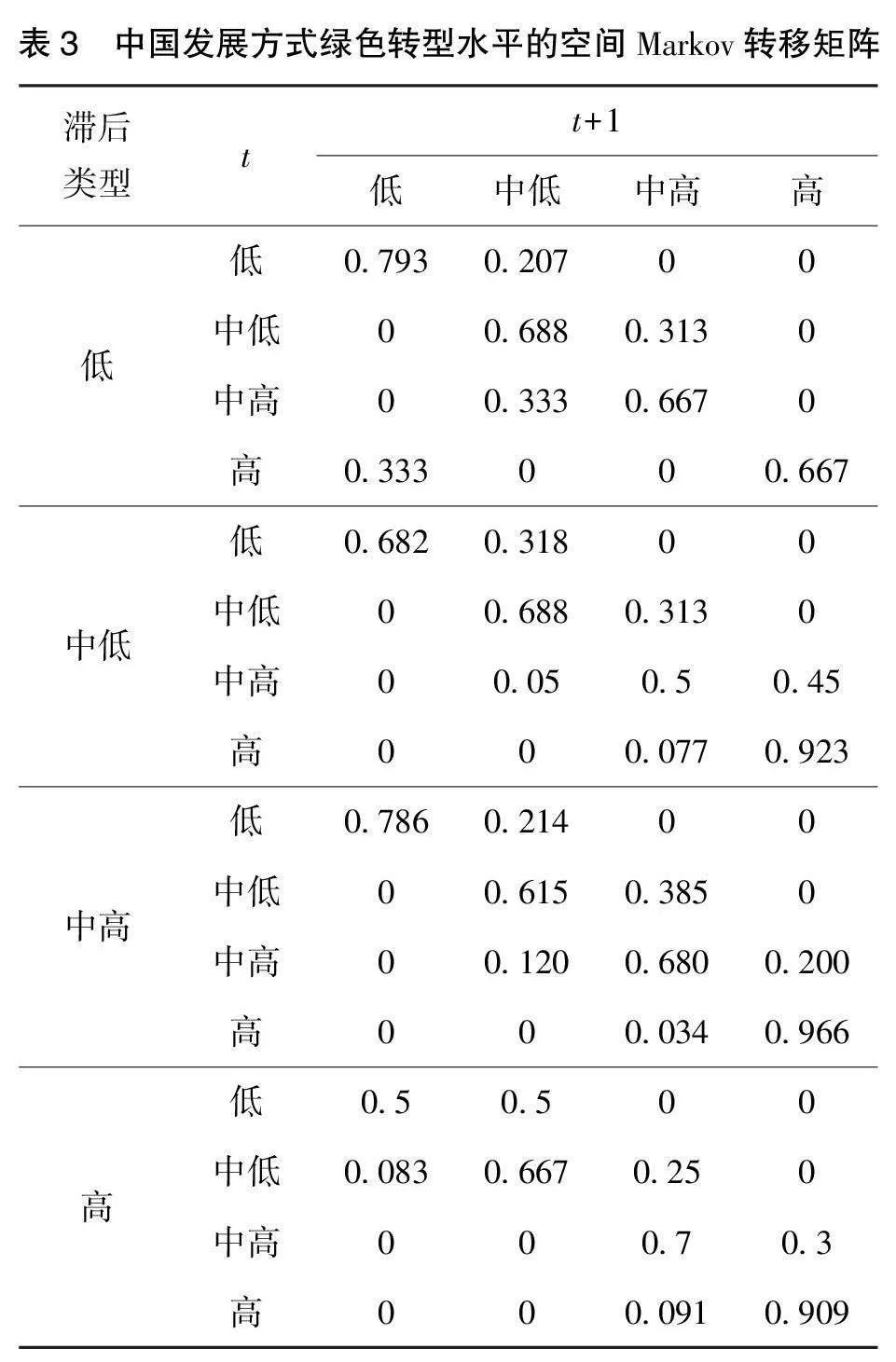

采用β 收敛分析研究全国和四大地理区域发展方式绿色转型水平的收敛性特征, 进一步考虑在各区域外部环境异质性的条件下收敛特征是否会发生改变, 结果如表4所示。可以看到全国和四大地理区域的β 系数在1%的水平下显着为负,存在稳定的β 收敛特征。β 系数越小, 收敛速度越快, 因而东部和西部地区的收敛速度高于全国平均水平, 东北和中部地区收敛速度低于全国平均水平。

在考虑社会消费水平、市场化水平和外商直接投资水平的影响后, 5个条件β 系数在1%的水平下显着为负, 说明全国和四大地理区域的发展方式绿色转型水平存在条件β 收敛特征。同时,各区域的β 系数相较于绝对收敛系数均有所降低,说明在考虑相关变量的差异后, 各地区的收敛速度得到了进一步提高。

引入空间杜宾模型进行空间β 收敛分析, 结果如表5 所示。从回归结果来看, 在空间绝对β收敛的情况下, 东北地区的β 系数不显着, 但在空间条件β 收敛的情况下, 东北地区的β 系数在1%的条件下显着。对于全国和其他三大地理区域,无论是绝对β 收敛还是条件β 收敛, 其β 系数均显着为负。尽管四大地理区域的外部条件存在异质性, 但从长期来看各个区域的发展方式绿色转型水平会趋于稳定。相较于一般收敛分析, 各地区的收敛速度发生了显着改变。具体来说, 四大地理区域的空间绝对收敛速度从快到慢依次为中部、西部、东部、东北。在考虑相关控制变量后,东北地区的收敛速度达到最快, 东部次之, 西部和中部紧跟其后, 控制变量和空间因素的引入进一步改变了四大地理区域收敛速度的相对排名。

3结论与建议

本文从空间格局优化、产业结构优化、绿色生产形成、绿色生活形成4 个维度构建发展方式绿色转型评价指标体系, 运用熵权法对2011~2022年我国30 个省(区、市)的发展方式绿色转型水平进行测度, 基于Kernel 核密度估计、Markov 转移矩阵、Dagum 基尼系数、σ 收敛和β 收敛分析我国发展方式绿色转型水平的时空演进趋势和地区差异。

主要结论如下: (1) 我国发展方式绿色转型取得了阶段性成效。东部地区始终维持领先水平,中部地区增幅最大, 东北地区发展方式绿色转型基础较为薄弱; (2) Kernel 核密度估计结果和σ收敛结果显示, 中国发展方式绿色转型水平不断提升, 四大地理区域的发展方式绿色转型差异存在地区异质性, 其中东北地区发展方式绿色转型差异显着缩小, 呈现典型的σ 收敛特征; (3) Dagum基尼系数表明, 四大地理区域间的差异是发展方式绿色转型水平差异的主要来源, 东部地区与其他三大地理区域的差异尤为显着; (4) Markov 转移矩阵说明, 发展方式绿色转型是一个渐进式过程, 难以实现跨越式发展, 发展方式绿色转型水平不仅受初始状态的影响还与邻近地区的发展方式绿色转型水平有关; (5) β 收敛分析结果表明,全国整体和四大地理区域均表现出明显的β 收敛特征。空间因素和相关控制变量的引入进一步提高了各区域的收敛速度, 缩小了收敛周期。

基于上述研究发现, 本文提出以下3 个方面的政策建议:

(1) 关注发展方式绿色转型地区差异, 因地制宜助推发展方式绿色转型新进程。当前, 东北和西部地区发展方式绿色转型进程偏缓, 东部地区发展方式绿色转型水平遥遥领先。对此, 应充分发挥政策导向作用, 坚决贯彻“东北振兴”、“中部崛起” 和“西部大开发” 战略, 各省(区、市)立足当地实际情况, 针对性修复生态系统, 完善生态保护体系, 因地制宜发挥地方优势, 助力绿色经济高质量发展。同时, 东部地区应发挥技术和经验优势, 帮助其他区域进行绿色技术引进,推动绿色产业发展, 全面提升发展方式绿色转型总体水平; (2) 加快产业结构调整, 助力现代化产业体系建设。产业结构优化升级是东部地区发展方式绿色转型进程中的显着优势。对此, 地方政府应加大对技术的投入力度, 加强人才培养, 加快产业政策的制定, 深度融合技术、资金、人才等生产要素, 培育扶持绿色产业、新兴产业、未来产业的发展, 加速产业集聚、产业融合, 打造一大批产业新高地, 提高产业韧性和合理性;(3) 加快形成绿色生活方式, 建设人类美好家园。在价值观念上, 加强宣传教育工作, 强调绿色理念,牢固树立环保价值观。在绿色消费方面, 加大绿色产品供给, 明确政府、企业和个人在绿色消费中所能发挥的作用, 倡导绿色消费、低碳消费。在绿色起居方面, 从衣、食、住、行等全方位开展绿色行动, 加强监督机制, 形成良好绿色风尚。