郭 丽

(成都飞机工业(集团)有限责任公司,四川 成都 610092)

引言当前,我国正处于新一轮工业革命的历史机遇期,工业互联网作为新型基础设施建设的重要组成部分,是推动数字经济与实体经济深度融合的关键路径[1]。工业互联网在构建全新生产制造和服务体系,为高质量发展和供给侧改革提供支撑的同时,也打破了传统工业环境相对封闭可信的状态,很多用户都可以访问该平台,埋藏着较大的数据传输安全风险[2]。目前,工业互联网领域各大企业数据传输产生的安全问题较为显着,如何解决工业互联网数据传输安全问题成为了当前重点研究内容。从当前取得的研究成果来看,对于工业互联网数据传输安全问题尚未形成有效的规避方法[3]。本文通过整理大量资料,归纳总结传输安全风险,引入更多数据安全技术,提出一些传输风险规避方法。

1 工业互联网数据传输安全风险规避方法1.1 工业互联网有线数据传输安全风险规避方法针对当前有线数据传输中存在的安全风险,常用的规避方法有差分平衡传输控制、Modbus 控制指令加密、跟踪端口访问动态、用户身份认证、实时监测、访问授权保障、CIP 安全协议、线缆冗余技术、TSN 技术[4]。这些方法虽然具有一定数据传输安全防御功能,但是对应用条件要求较高,并且部分技术单独使用情况下并不能充分发挥安全风险规避作用。所以,需要根据互联网有线传输安全风险,合理选取几种技术,搭建数据安全传输体系。

1.2 工业互联网无线数据传输安全风险规避方法针对无线数据传输的安全风险问题,常用的风险规避方法有数据加密处理、网络远程监控、主动式冗余处理、用户身份认证和访问权限认证等。目前,这些方法的作用各不相同,可以用于数据发送终端、数据传输通道、数据接收终端[5]。由于数据传输的整个过程中任意一个访问端口和访问渠道都可能遭受攻击,所以风险规避完整性显得尤为重要。

2 工业互联网数据传输安全问题虽然国内已经开展了对于工业互联网数据传输安全处理研究,但是数据传输期间容易受到多种因素干扰,导致采取的安全风险规避方法未能充分发挥作用。为了提出更为可靠的数据传输安全风险规避策略,本文通过整理大量资料,发现比较可靠的数据传输安全技术有数据加密技术、用户身份识别技术、用户访问权限认证技术、数据密钥管理技术。然而,这些技术的应用方案均存在一些问题,本文通过深入挖掘传输安全问题,从而确定问题研究突破口。

2.1 数据传输期间数据加密问题数据处于两个用户之间的传输通道中,很有可能遭受非法用户攻击,导致数据信息泄露、篡改等。为了避免该环节产生数据安全问题,一般采取数据加密处理方法提高数据安全性。该方法按照某种通信协议,在数据发送之前对其采取加密处理,形成密文数据,而后发送至指定客户端。虽然这种数据安全方法可以起到一定安全防御作用,但是对用户的身份验证只有一次,即私钥信息的认证。当前设计的数据加密方法存在较大提升空间。当前不支持多层次数据加密处理、私钥攻击难度不是很高、缺少数据读取保护,在接下来的研究中,需要根据工业互联网数据传输原理,引入多项加密技术,打造更为完善的数据加密体系。

2.2 工业互联网用户身份识别问题一般情况下,用户在访问工业互联网时,只需要通过一道身份识别工序,输入正确的用户名和登陆密码就可以访问该网络。这种用户身份识别方法虽然具备一定安全防御作用,但是存在严重的安全攻击问题。一旦某用户的账号密码被盗取,企业网络的运行将陷入安全威胁中。仅对用户身份采取固定认证是远远不够的,当前申请访问的用户身份很有可能已经被盗用,如果可以通过其他途径来认证该用户的身份,便可以为数据传输创造较为安全的网络环境。

2.3 工业互联网访问权限认证问题用户访问权限认证作为工业互联网访问安全性能的提升策略之一,很多工业领域企业采用该方法来改善企业网络数据传输安全问题。该方法按照用户身份不同,结合企业网络访问管理规定,分别为不同身份用户发放相应的访问权限。当用户访问企业网络时,需要对其身份进行认证。然而,工业领域企业与其他领域企业不同,权限管理比较复杂,所以很多用户的访问权限存在交叉,埋藏了数据传输攻击威胁。

2.4 工业互联网数据密钥管理问题从当前掌握的资料来看,大部分工业互联网领域企业构建的数据密钥管理方案,将待传输的数据看作一个整体,打包存储至同一个文件中,以便管理。而后为该文件采取加密处理,通过互联网传输至客户端。在此过程中,文件经过多个网络节点,但是未采取任何处理,而是起到一定转接作用,沿着网络传输路径,将数据信息传输至指定客户端。由此看来,当前采取的数据密钥管理方法仅是在两个用户客户端的加密管理,只有一层保护功效,存在较大的数据传输安全问题。

3 工业互联网数据传输安全问题改进策略3.1 完善数据加密处理方法针对当前采取的数据加密处理方法存在的不足,本研究尝试引入多种数据加密方法,从而完善数据加密体系,为工业互联网数据传输创造安全环境。根据工业互联网数据传输原理,构建如图1 所示的数据加密处理架构。

该设计方案在传统的用户身份认证的基础上,采用动态密码技术,向用户绑定通信设备发送动态密码,再次验证用户身份,起到了双重安全认证作用。另外,在数据发送端和数据接收端对用户访问权限加以认证,与以往设计不同的是每一个环节都增加了多因素分析与核对环节,从而对用户的权限采取进一步的限定,从而降低数据传输遭到攻击的可能性。除此之外,对于数据传输通道中的各个网络节点数据采取加密处理,通过合理分配密钥,形成多重加密体系。

按照此架构的设计思路,在后文以基于动态密码的身份认证、多因素综合认证下用户访问权限管理、多级密钥合理分配管理作为重点研究内容进行介绍。

3.2 基于动态密码的身份认证方法为了避免数据发送操作期间遭受非法用户的攻击,本研究在数据发送终端引入了动态密码技术,对用户身份加以双重认证,从而提升安全认证功效。其中,该账号绑定的移动设备作为动态密码接收设备,在二次身份认证时,会向该设备发送动态密码。该设备作为动态密码认证的唯一通讯设备,被非法用户盗取的可能性比较小,所以安全性比较高。

第一步:当前访问网络用户输入账号和密码。

第二步:调用系统数据库,对其身份进行初步认证。

第三步:判断该用户输入的账号、密码是否正确,即与数据库存储的信息是否匹配,如果匹配,则转入第四步,反之,提升用户“当前访问申请失败!”。

第四步:向该账户绑定的移动设备发送动态密码。

第五步:用户在对话框中输入动态密码。

第六步:检验当前输入的动态密码是否正确,如果正确,则成功进入企业网络访问界面,反之,转入第七步。

第七步:判断当前向用户发送的动态密码是否超过3 次,如果未超过3 次,执行第四步,反之提示用户“当前访问申请失败!”。

按照上述步骤认证用户身份,如果成功通过认证,则该用户具备访问数据发送端网络权利。为了提高网络数据传输安全性,通过身份认证并非等同于该用户可以访问所有数据。

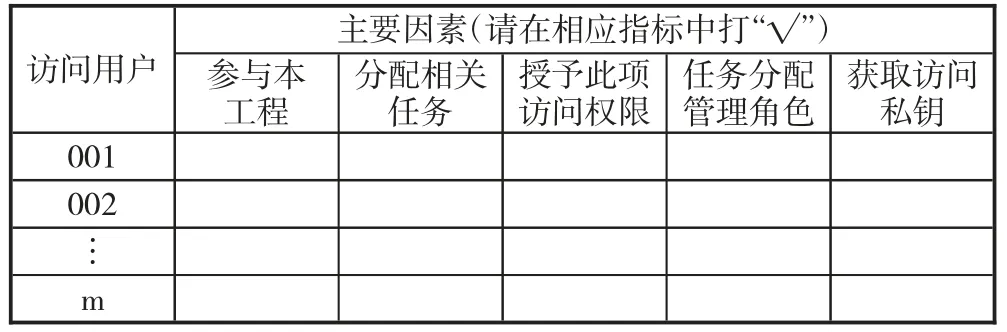

3.3 多因素综合认证下用户访问权限管理针对传统用户访问权限方案存在的不足,本研究根据工业领域企业运营特点,对用户的交叉访问权限展开再次限定。该限定方法以多因素综合分析为依据,对用户是否可以访问当前数据给予判断,从而避免部分工作人员在未得到该工程任务的情况下访问数据,对数据传输安全造成威胁。如表1 所示为主要因素认证体系。

表1 主要因素认证体系

按照表中“√”统计结果,分别对各个用户的访问身份进行再次认证,在确定其参与了本工程的情况下,判断其是否得到了此项任务的分配,根据其在任务执行中扮演的角色,结合获取访问私钥、分配的访问权限情况,重新为该用户分配访问权限,以此达到精确用户在本工程的数据访问权限,为数据发送终端的安全访问创造有利条件。由于工业工程管理相对复杂,所以当前尚未形成具体的权限分配界定条件,需要在接下来的探究中,深入分析工业工程管理要点,给出权限分配界定条件。

实际应用中,将此管理策略与工业项目人员分配管理方法协同运用,将用户访问数据的权限设定为灵活管理模式,而非固定不变。根据工业工程任务分布情况,调整各个工作人员的访问权限,以此打造更为安全的数据传输体系。

3.4 多级密钥合理分配管理考虑到数据发送端和数据接收端采用密钥技术处理数据无法起到很好的数据传输安全保护作用,为了进一步提升数据传输安全性能,本研究对密钥的应用方法进行了优化。该优化方案将单一的密钥分配转变为多级密钥分配,按照网络部署特点,将密钥分配拆分为多个层级,分别对每一个层级的数据传输网络节点采取加密处理,即分配一定密钥。

首先,明确数据传输网络节点部署情况,构建网络体系加密处理架构。该架构,对于同一个传输路径的网络节点融合到一起,形成父节点,作为下一个网络层级的子节点。其次,根据网络节点之间的关系,完成各个子节点与父节点关系的连接操作,形成完整的多层级网络节点体系。最后,根据网络节点部署情况,分别为其分配密钥,形成多层级保护体系。如图2 所示为节点关系举例。图2 中,分别向N1、N2、N4分配密钥,N1、N2节点融为一起,其密钥作为父节点N3的密钥,N4密钥赋给N5,N3、N5节点融为一起,其密钥作为父节点N6的密钥,N6密钥作为BS最终节点密钥。

该体系的抵御外界攻击的能力较强,对于同一层级的网络节点数据攻击,需要攻破与之同层级网络节点和父节点,加大了数据传输攻击难度。如果当前攻击性能较强,某一个节点网络数据被攻破,那么该非法用户仅能够获取一部分数据信息。为了起到有效的保护作用,可以采用多种通信协议,对数据文件拆分进行有效控制,使得各个网络节点分配的数据信息存在不连续特点。因此,非法用户获取某一个节点数据,对工业工程数据传输安全性影响较小。

4 结语本文以工业领域的互联网数据传输安全问题作为重点研究内容,通过整理文献资料,总结了工业互联网数据传输安全风险及规避方法,在此基础上,着重讨论了工业互联网数据传输安全问题。研究结果显示,当前存在的数据传输安全问题主要体现在用户身份识别、访问权限认证、数据密钥管理、数据加密四个方面。针对这些问题,引入动态密码、多因素综合认证、多级密钥等方式,构建数据加密处理架构,提出一些数据传输改进方法进一步提升工业互联网数据传输的安全性。