岳翔宇 王国红 黄 昊

(大连理工大学经济管理学院,大连 116024)

引 言近年来,气候变化、资源枯竭、社会不平等、公共卫生事件等可持续发展问题频发,严重限制了人类与社会的生存发展,引发了世界各国的关注。在经济高质量发展的新时代,实现更高质量、更有效率、更加公平以及可持续的发展已经成为企业发展所追求的方向和目标[1]。同时,在国家政策层面,党的十八大也强调“创新、协调、绿色、开放、共享” 的新发展理念,党的二十大进一步强调了“积极稳妥推进碳达峰碳中和、积极参与应对气候变化全球治理” 的发展目标,为贯彻可持续发展理念,越来越多的企业将环境(Environmental,E)、社会(Social,S) 和治理(Governance,G)因素纳入企业经营决策中。

ESG 是一种系统化考察企业环境、社会责任和公司治理因素的投资理念和企业绩效评价标准,代表更加绿色的发展方式、更加负责的企业形象以及更加有效的公司治理机制[2],强调企业商业利益和社会环境责任的同步发展,是企业长期发展和竞争力的基础[3],高度契合高质量发展要求。伴随着ESG 发展理念在国际社会持续关注及企业战略与运营中的不断强化,ESG 发展理念对企业可持续发展的重要作用引发了学术界的广泛探讨。众多学者围绕企业ESG 履责在市场价值[2,4,5]、企业绩效[1,6]、风险承担[7,8]等经济后果方面展开研究,为理解ESG 履责与企业经营之间的关系提供了有益的借鉴。企业技术创新是影响企业发展和竞争力的关键因素,在可持续发展理念下,协调经济与社会目标共赢愈发受到企业重视[7],在履行ESG 责任的过程中企业可以发现新的市场需求、创造新的产品和服务,并开发出更加可持续和具有竞争力的解决方案,从而为企业带来长期成长和竞争优势。然而,鲜有研究关注企业ESG 履责会为企业技术创新带来什么样的影响,相关逻辑机制也未得到清晰的解析。此外,现有研究普遍认为委托代理关系引发的激励分散效应[9]、技术信息不对称问题是限制企业技术创新的两个重要因素[1],ESG 履责在其中扮演何种角色尚未明晰。

鉴于此,本文基于资源依赖理论和信号传递理论,围绕企业ESG 履责对企业技术创新的质量与效率的影响展开研究,不同于以往研究多是从绩效产出视角出发,仅从数量层面衡量企业创新水平,难以全面反映创新成果的独特性和市场竞争力以及创新过程的资源利用效率,本文从创新质量和创新效率两个角度,围绕企业ESG 责任履行对企业创新的“提质增效” 作用展开探究,从理论层面扩展了企业创新的影响因素,也对ESG责任履行及其经济后果的相关研究进行补充。进一步,本文尝试从资源投入、资源约束和市场关注3 个角度,解释企业ESG 履责如何有效缓解企业技术创新的信息不对称和代理冲突问题,从而促进企业技术创新质量与效率的提升,扩展了相关文献的研究视角,有助于加深对企业ESG 责任的认识,并为ESG 责任履行与相关政策制定提供理论指导。当前数字经济蓬勃发展,数字化转型促使各类数字技术服务于企业战略目标与规划,数字化转型是否与可持续发展这一长期导向相匹配尚未得到充分证明。本文引入数字化转型变量,尝试解释数字化转型在企业ESG 履责对企业技术创新“提质增效” 中的调节作用,对数字赋能“双碳” 目标的实现提供新证据。

1 理论分析与研究假设1.1 ESG 履责与企业技术创新面对外部规制的硬约束和社会公众期望的软约束,企业为获得和提高规制合法性和社会公众认知合法性会通过技术创新加强对环境、社会和公司内部的治理履行其ESG 责任[1]。在这一过程中,企业可以发现新的市场需求、创造新的产品和服务,并开发出更加可持续和具有竞争力的解决方案; 同时,ESG 责任还会促使企业重新思考业务模式、优化技术和推动技术创新,从而为企业带来长期的增长和竞争优势。最后,良好的ESG履责表现有助于帮助企业降低环境、社会和公司治理风险[7],稳定的生产经营环境也为企业创新提供了优越条件。

ESG 履责对企业技术创新提升作用主要体现在两方面: (1) ESG 履责有助于企业技术创新质量的提升。技术创新成功与否很大程度上依赖于核心研发人员。积极履行ESG 责任能够帮助企业吸引和留住优秀的科研人才,为企业技术创新提供动力,提升创新质量。同时,ESG 履责要求企业考虑长期可持续发展和风险管理,鼓励企业将目光放在未来,推动企业在技术创新方面做出长期规划和投资,促使企业更加注重技术创新的质量,确保其具有独特性、实用性和市场竞争力; (2) ESG履责有助于企业技术创新效率提升。积极履行ESG责任有助于提高关联利益方对企业的风险容忍度,为企业创新营造宽容环境[10],而宽容的创新环境和负责任的企业形象有利于提升企业内部员工的信任程度和分工协作效率[11],有助于优化资源利用和减少浪费,降低创新成本,提升创新效率[12]。此外,积极履行ESG 责任可以帮助企业树立负责任的声誉和品牌形象[7],有助于企业吸引更多的合作伙伴,实现资源共享[13]、知识共享[14]和风险共担,提升技术创新能力,从而加快创新速度提升创新效率。

据此,本文提出如下假设:

H1: ESG 履责正向影响企业技术创新。

H1a: ESG 履责正向影响企业技术创新质量。

H1b: ESG 履责正向影响企业技术创新效率。

1.2 资源投入的中介作用根据委托代理理论和信息不对称理论,委托人与代理人在经济活动中有着不同的目标,委托人通常更加注重长期发展和稳定的经营结果,追求持久的利益; 而作为代理人的管理者可能更倾向于短期利益,追求即时回报或满足短期目标,其在进行投资决策时,更加倾向于选择期限短、收益高的项目[15]。而技术创新虽然是企业构建持续竞争力的源泉,但也具有投入在前收益在后、高风险、周期长的特点,管理层往往不愿意对创新项目进行投资,容易出现技术短视问题[1]。而积极履行ESG 责任的企业通过激励约束机制能够有效限制管理短视等自利行为和缓解委托代理冲突[16],提升管理者的风险承担意愿[10],强化企业长期导向,促使管理层注重企业技术创新,加大企业研发创新的资源投入。同时,企业在履行其ESG 责任过程中可以通过建立健全风险管理体系,有效降低企业风险水平,构建持续稳定的营商环境[7],在这种环境下,企业在资源投入方面更具信心和动力[17],创新活动得到保障。

根据资源依赖理论,创新资源是企业技术创新成功的关键,企业创新活动需要持续的资源支持。资源投入在ESG 履责对企业创新的提升作用主要体现在两方面: (1) 更多的研发资源意味着企业能够进行更深入的技术研究和创新探索[18],通过增加研发经费、设备和人力资源,企业能够投入更多的时间和精力来改进产品、优化流程、探索新技术和解决方案,提升创新质量; (2) 在企业对技术发展前沿与市场信息充分了解、创新资源得到保障的基础上,企业能够对创新资源进行有效配置与调整,资源利用效率较高,因此,在边际报酬递增阶段,企业资源投入比重越高,创新效率越高[19]。

据此,本文提出如下假设:

H2: 资源投入在ESG 履责与企业技术创新之间发挥中介作用。

H2a: 资源投入在ESG 履责与企业技术创新质量之间发挥中介作用。

H2b: 资源投入在ESG 履责与企业技术创新效率之间发挥中介作用。

1.3 资源约束的中介作用根据信息不对称理论,企业与资金供给者之间存在有关创新项目的信息不对称问题,降低了金融机构的借贷意愿[10],而积极承担ESG 责任能够降低信息不对称程度[7],同时,根据信号传递理论,良好的ESG 履责表现还可以向企业外部传递企业环境保护、社会公正和内部治理完善的信号,有助于企业与外部多方利益相关者建立合作关系网络[20],缓解企业创新所需的资金、知识资源约束[21]。此外,政府在土地、进出口配额、信贷等关键性资源和各种商业行为的行政审批和管制中拥有较大的分配权和裁量权[22],良好的ESG履责表现有助于企业与地方政府建立良好关系,帮助企业更加便利地获得关键性资源。最后,注重履行ESG 责任的企业也更加注重低碳和可持续发展,不仅提升了资源利用效率,还减少了传统资源依赖,缓解了资源约束。

资源约束对企业技术创新的影响体现在: 在企业创新过程中,一旦企业停止了对创新活动的后续支出,之前的创新投入也将付诸东流,致使企业技术创新出现非效率投资; 另外,资源约束可能迫使企业在创新决策中做出妥协或权衡,致使企业在创新决策中选择降低或牺牲技术创新水平和质量。而企业积极履行ESG 责任,不仅缓解了自身资源约束情况,为企业带来技术创新所需的关键性资源,还通过与金融投资机构、合作者、政府等多方利益相关者的联结,企业还收获了一系列增值服务和外部监督,企业技术创新质量和创新效率均能得到极大提升[23]。

据此,本文提出如下假设:

H3: 资源约束在ESG 履责与企业技术创新之间发挥中介作用。

H3a: 资源约束在ESG 履责与企业技术创新质量之间发挥中介作用。

H3b: 资源约束在ESG 履责与企业技术创新效率之间发挥中介作用。

1.4 市场关注的中介作用企业ESG 履责表现向公众展示了企业非财务信息,为利益相关者提供了了解企业生产运营、可持续发展的非财务信息渠道,有效降低了企业与市场间的信息不对称,使得我国资本市场对积极履行ESG 责任的企业具有明显偏好。同时,在我国可持续的新发展理念下,良好的ESG 履责表现也更容易吸引市场的关注[24]。

对于企业的技术创新活动而言,其一直是市场关注的热点,众多券商和分析师聚焦企业创新项目,力求挖掘相关价值信息,并传达给市场投资者[25]。同时,已有研究证实,外部市场关注也构成了企业创新的外部压力[26]。伴随市场关注度的不断提升,管理层交易活动逐渐向透明化发展,极大缓解了企业技术创新过程中的信息不对称问题,增加了企业研发粉饰行为的违规成本及行政监管介入风险,使得企业面临较强的外部市场监督力量,企业研发粉饰行为得到抑制[27],创新质量显着提升。同时,在证券分析师、长期投资机构等市场投资主体的关注下,企业可以通过市场关注间接向利益各方传递有利信息,提升企业形象与声誉,极大增强了企业创新的动机与意愿[28],创新效率也持续提升。

据此,本文提出如下假设:

H4: 市场关注在ESG 履责与企业技术创新之间发挥中介作用。

H4a: 市场关注在ESG 履责与企业技术创新质量之间发挥中介作用。

H4b: 市场关注在ESG 履责与企业技术创新效率之间发挥中介作用。

1.5 数字化转型的调节作用数字化转型为企业引入数据这一新的生产要素,同时还增强了多主体间的协同合作、推动要素间关联和重组[29]。数字化转型在ESG 履责对技术创新“提质增效” 的调节效应主要体现在三方面:

(1) 数字化转型可以强化ESG 履责的信号传递效应,降低企业与外部主体的信息不对称程度。数字技术为企业提供了与外界多方利益相关者进行信息交流的渠道,数据要素流通与共享得到加快[30],企业ESG 履责的信号传递功能得到进一步加强,增强了ESG 履责的认知度和影响力,从而进一步获得利益相关者的信任与支持,为企业带来更多创新资源,促进企业技术创新质量与效率的提升。

(2) 数字化转型为企业带来平台效应。数字化转型为企业塑造了合作创新的平台与开放透明的治理环境[31],企业可以与外部多主体进行更为紧密的合作。通过与外部创新生态系统的合作,企业可以更好地履行ESG 责任,加速创新进程。同时,通过数字手段,企业间的信息不对称问题得到缓解,健全的ESG 履责监督体系可以有效避免管理层因管理防御等自利性动机而产生的短视现象,促进企业创新质量与效率的持续提升。

(3) 数字化转型能够起到数据驱动决策作用。数字化转型使企业能够搜集、分析和利用大量的数据,从而制定更准确、全面和实时的决策。在企业履行ESG 责任的过程中,企业可以利用数字化手段来评估和管理环境、社会和公司现状,识别创新机会,并制定更具有可持续性和社会责任的创新策略。数据驱动的决策可以提升创新质量和效率,确保创新活动与ESG 目标保持一致。

据此,本文提出如下假设:

H5: 企业数字化转型程度越高,ESG 履责对企业技术创新的影响越大。

H5a: 企业数字化转型程度越高,ESG 履责对企业技术创新质量的影响越大。

H5b: 企业数字化转型程度越高,ESG 履责对企业技术创新效率的影响越大。

2 样本选择与变量设定2.1 样本选择与数据来源本文选择2009~2022 年我国沪深两市A 股上市企业作为研究对象,并根据以下步骤对研究样本进行整理清洗: (1) 剔除ST 和*ST 等状态异常企业样本; (2) 依据证监会《上市公司行业分类指引》,剔除金融保险行业公司样本; (3) 剔除研究主要变量或控制变量严重缺失的样本; (4)对所有连续变量进行1%和99%分位数的缩尾处理。其中,企业的ESG 评分、财务数据、分析师数据与专利数据均来自WIND、CSMAR、CNRDS、智慧芽专利数据库,企业数字化转型数据采用文本分析法搜集整理获得。

2.2 变量设定被解释变量: 企业技术创新(Innovation)。本文从创新质量(Quality)和创新效率(Efficiency)两个角度对企业创新进行衡量。为准确测度企业的创新水平,要充分考虑不同类型专利对企业创新贡献的比重以及创新行为的发生时间,本文采取企业专利申请数据对企业创新进行衡量。

创新质量(Quality)。借鉴曹春方与张超(2020)[32]的研究,以企业专利他引情况进行衡量,具体是以企业在下一年的专利他引次数合计数加1 的自然对数作为企业创新质量的衡量指标,因此,本文以企业2010~2022 年专利他引频次对应企业2009~2021 年技术创新质量水平。

创新效率(Efficiency)。根据中国专利分类,专利可以被分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利,其中发明专利的创新性与新颖性最高,其次是实用新型专利,最后是外观设计专利[31]。考虑3 种专利对企业创新贡献的比重不同,借鉴现有研究,以企业当年申请的3 种专利数量,按照3 ∶2 ∶1的权重加权后的总数与当年研发投入的比值作为创新效率的衡量指标[33]。

解释变量: 企业ESG 履责(ESG)是指企业在环境、社会责任和公司治理等相关主题下的行为表现。由于我国ESG 发展理念起步较晚,缺乏对ESG 履责行为评价、实施标准等的统一认识。借鉴现有研究,本文采用上海华证指数信息服务有限公司的ESG 评级数据。由于其是在国际ESG 评价体系的基础上进行本土化设计,指标更加细化并覆盖全部A 股上市企业,具有较强的代表性,且在ESG 研究领域得到普遍认可[7]。本文根据华证ESG 评级的九档结果,以1~9 对其进行赋值来衡量企业ESG 责任履行程度。

中介变量: 资源投入(Investment)。创新资源的投入往往是指研发方面的投入,研发活动是企业获得创新成果的基础[34],本文以企业年度研发支出占总资产的比值进行衡量。

资源约束(Constraints)。由于企业创新研发周期长、风险大、需要更多的资金持续投入,融资约束成为企业创新的主要资源约束[10]。借鉴杜鹏程等(2021)[35]的研究,以WW 指数对企业融资约束程度进行衡量,WW 指数越大,资源约束程度越高。

市场关注(Attention)。由于证券分析师是长期跟踪并关注企业表现的主体,因此,采取每年度对企业作出盈利预测的分析师数量加1 并取自然对数对企业市场关注程度进行衡量[25]。

调节变量: 企业数字化转型(Digital)。借鉴吴非等(2021)[36]的研究,应用文本分析方法,确定企业数字化转型的76 个关键词的词典,并与文本内容进行匹配。为解决文本挖掘类数据可能存在的数据右偏性问题,对词频数据进行取对数处理。

控制变量: 参考相关主题的权威文献[10,27,30],选取企业年龄、企业规模、现金流状况、营业收入增长率、资产负债率、管理层费用率、总资产周转率、董事规模、账面市值比率等作为控制变量。

2.3 模型构建为检验企业ESG 履责对企业创新质量与创新效率的基准效应,构建模型(1) 对假设H1 进行检验。进一步,为探究资源投入、资源约束、市场关注在ESG 履责与企业创新质量、创新效率间的中介机制,构建模型(2) 与模型(3),对假设H2~H4 进行检验。最后,为检验数字化转型在ESG 履责与创新质量、创新效率关系间的调节效应,构建模型(4),对假设H5 进行检验。

其中,Innovationit是被解释变量,即企业创新,由创新质量(Qualityit)与创新效率(Efficiencyit)两个维度构成。ESGit代表企业ESG 履责,是本文的核心解释变量;Mediatorit是中介变量,分别为企业创新的资源投入(Investmentit)、资源约束(Constraintsit)与市场关注(Attentionit);Digitalit代表企业数字化转型程度,是本文的调节变量。同时,所有模型都控制了行业(Industry)、地区(Province)、时间(Year)固定效应。

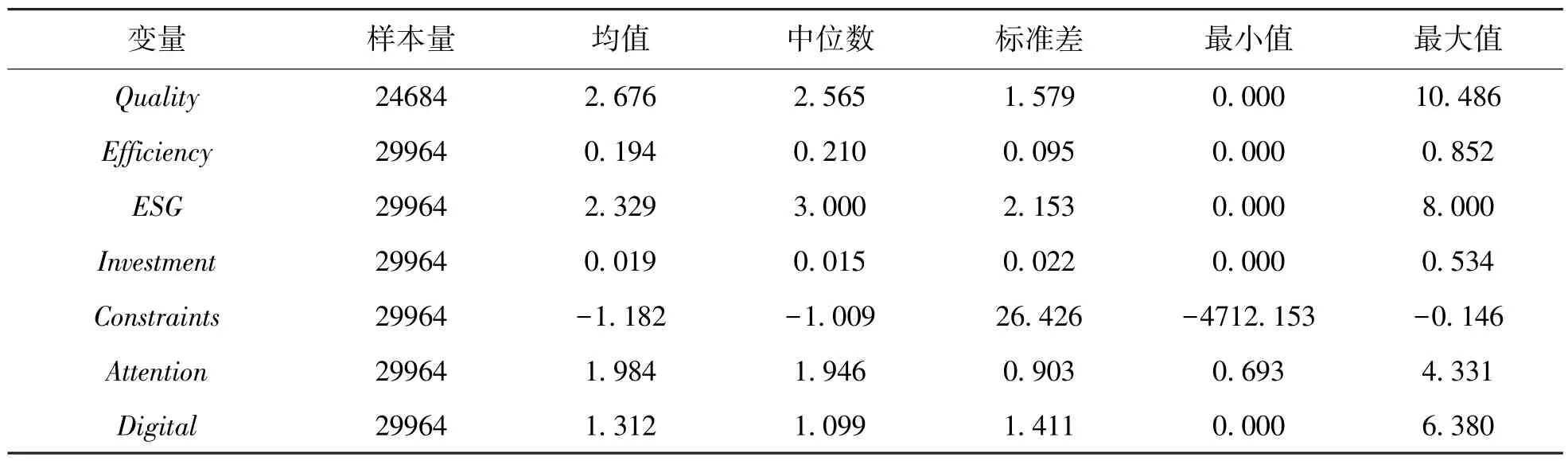

3 实证分析3.1 描述性统计表1 列出了核心变量的描述性统计结果。从表中可以看出,企业创新质量的均值(中位数)为2.676(2.565),标准差为1.579,最小值为0.000,最大值为10.486,说明样本企业创新质量普遍较高,不同样本在创新质量上存在较大差异; 创新效率均值(中位数)为0.194(0.210),标准差为0.095,最小值为0.000,最大值为0.852,说明样本企业整体创新效率处于中等偏下水平。企业ESG 履责均值(中位数)为2.329(3.000),标准差为2.153,最小值为0.000,最大值为8.000,说明样本企业ESG 评分存在左偏分布特征,不同企业间ESG 表现差异较大。

表1 描述性统计分析

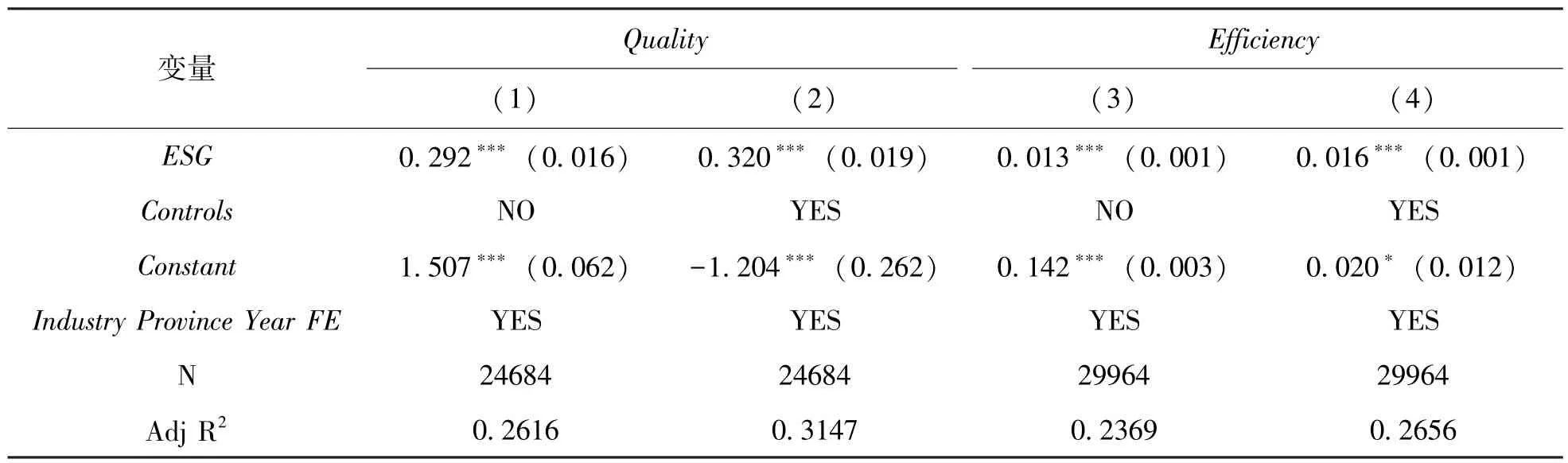

3.2 基准效应检验表2 汇报了基准回归结果。列(1) 与列(3)显示在仅控制行业、地区和年份的固定效应时,企业ESG 履责对技术创新的影响为正,且在1%水平下显着。列(2) 与列(4) 显示,在加入企业层面的控制变量后,调整后的R2变大,模型的解释力度变强,企业ESG 履责的回归系数符号与显着性没有出现变化。相关系数表明,企业ESG 履责每提升1%,企业创新质量将提升0.320%,创新效率将提升0.016%。证明随着企业积极履行ESG责任,企业创新质量与效率均得到显着提升,ESG履责起到“提质增效” 的作用,即假设H1 得到验证。

表2 ESG 履责对技术创新的影响

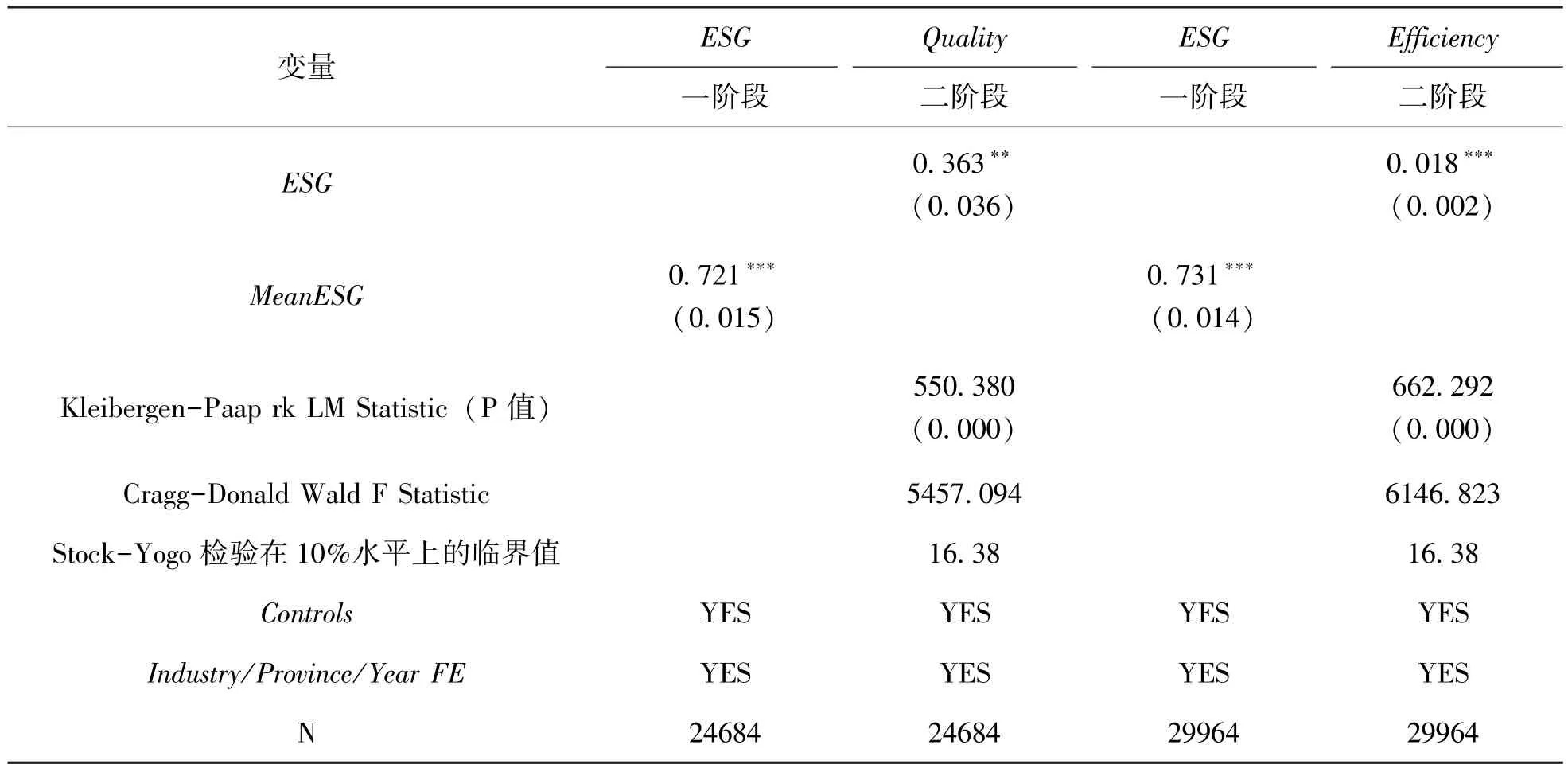

3.3 稳健性检验为解决遗漏变量、互为因果等带来的内生性问题,本文采用两阶段最小二乘(2SLS)工具变量法对模型进行内生性检验。根据制度理论,在制度性同形、规范性同形和模仿性同形压力下,企业行为与决策会向同地区、同行业的同群企业学习。因此,本文构建“行业-地区-年份” 企业ESG 履责均值(MeanESG)作为工具变量对研究模型进行估计。结果如表3 所示,结论依旧是稳健的。

表3 两阶段最小二乘(2SLS)工具变量法内生性检验结果

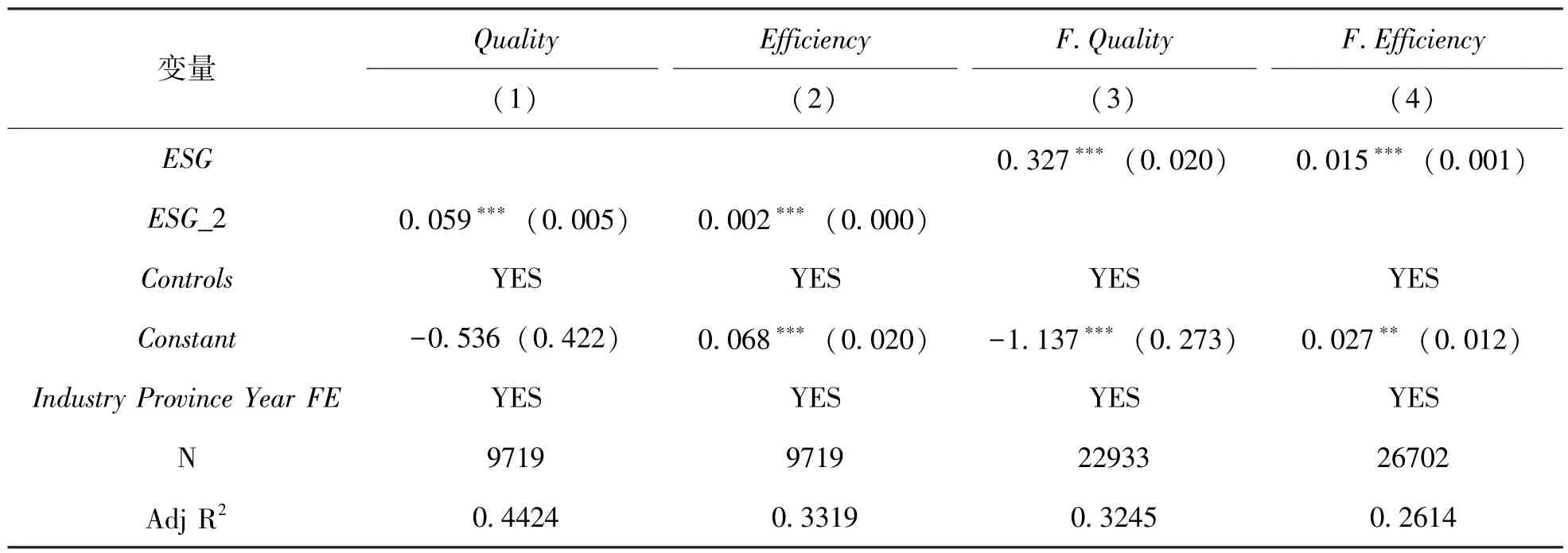

为避免不同评估机构的不同评价体系对企业ESG 履责表现评估产生的误差,进一步采用彭博(Bloomberg)ESG 评分(ESG_2),对研究模型进行重新估计。结果如表4 列(1) 与(2) 所示,系数符号与显着性与前文基本一致,结论具有稳健性。

表4 稳健性检验

此外,为避免发生反向因果问题,将被解释变量提前一期处理。结果如表4 列(3) 与列(4)所示,ESG 履责的影响系数与显着性与前文基本一致,说明研究结论稳健,不存在反向因果问题。

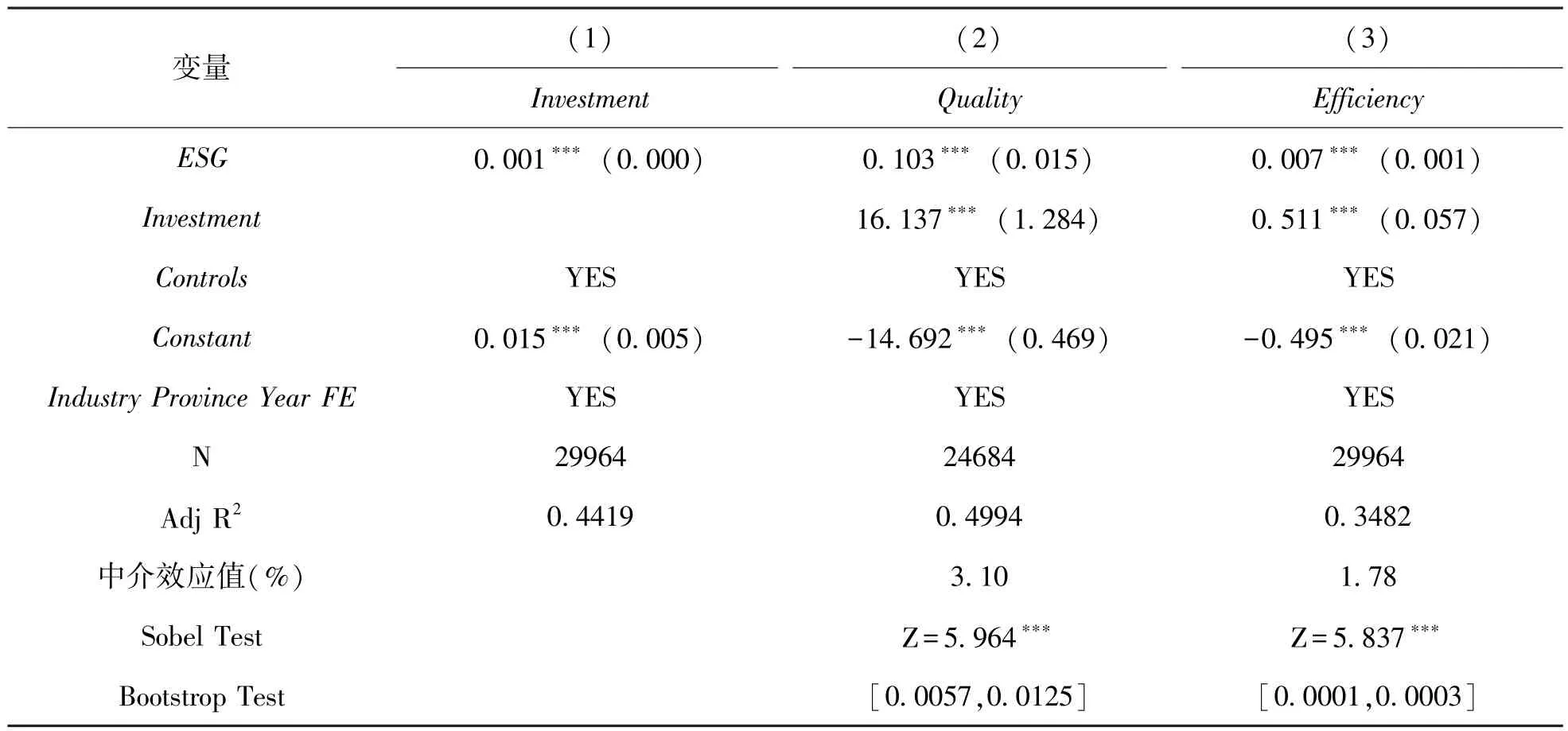

4 机制检验基于前文基准效应成立,本文围绕假设H2 进行验证。回归结果如表5 所示,ESG 履责对资源投入的影响在1%的水平下显着为正,表明企业积极履行ESG 责任能够显着提升企业创新资源投入。列(2) 与列(3) 显示,在企业创新资源投入加入ESG 履责对企业创新的影响过程后,ESG 履责对创新质量和创新效率的影响系数分别为0.103 和0.007,企业创新资源投入对创新质量和创新效率的影响系数为16.137 与0.511,且系数均显着,证实企业创新资源投入在ESG 履责对企业创新的“提质增效” 作用中起中介作用。此外,本文还采用Sobel 与Bootstrap 方法再次对中介效应进行检验,结果如表5 列(2) 与列(3) 所示,证实中介效应存在,假设H2 通过检验。

表5 资源投入的中介效应检验

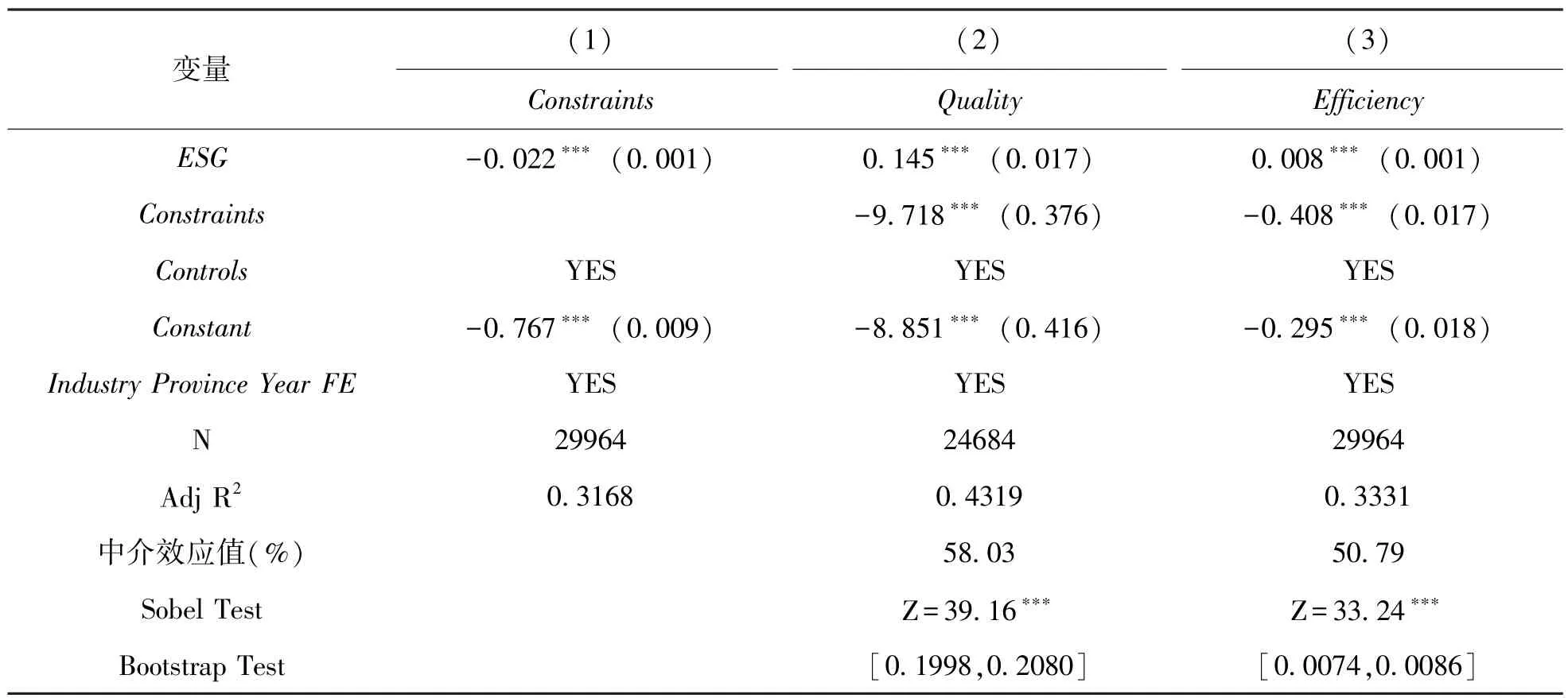

本文进一步围绕假设H3 进行验证。回归结果如表6 所示,ESG 履责对资源约束的影响在1%的水平下显着为负,表明企业积极履行ESG 责任能够显着缓解企业的资源约束。列(2) 与列(3)显示,在企业资源约束加入ESG 履责对企业创新的影响过程后,ESG 履责对创新质量和创新效率的影响系数分别为0.145 和0.008,资源约束对创新质量和创新效率的影响系数为-9.718与-0.408,且系数均显着,证实资源约束在ESG 履责对企业创新的“提质增效” 作用中起中介作用。进一步,Sobel 检验与Bootstrap 检验同样证实中介效应存在,假设H3 通过检验。

表6 资源约束的中介效应检验

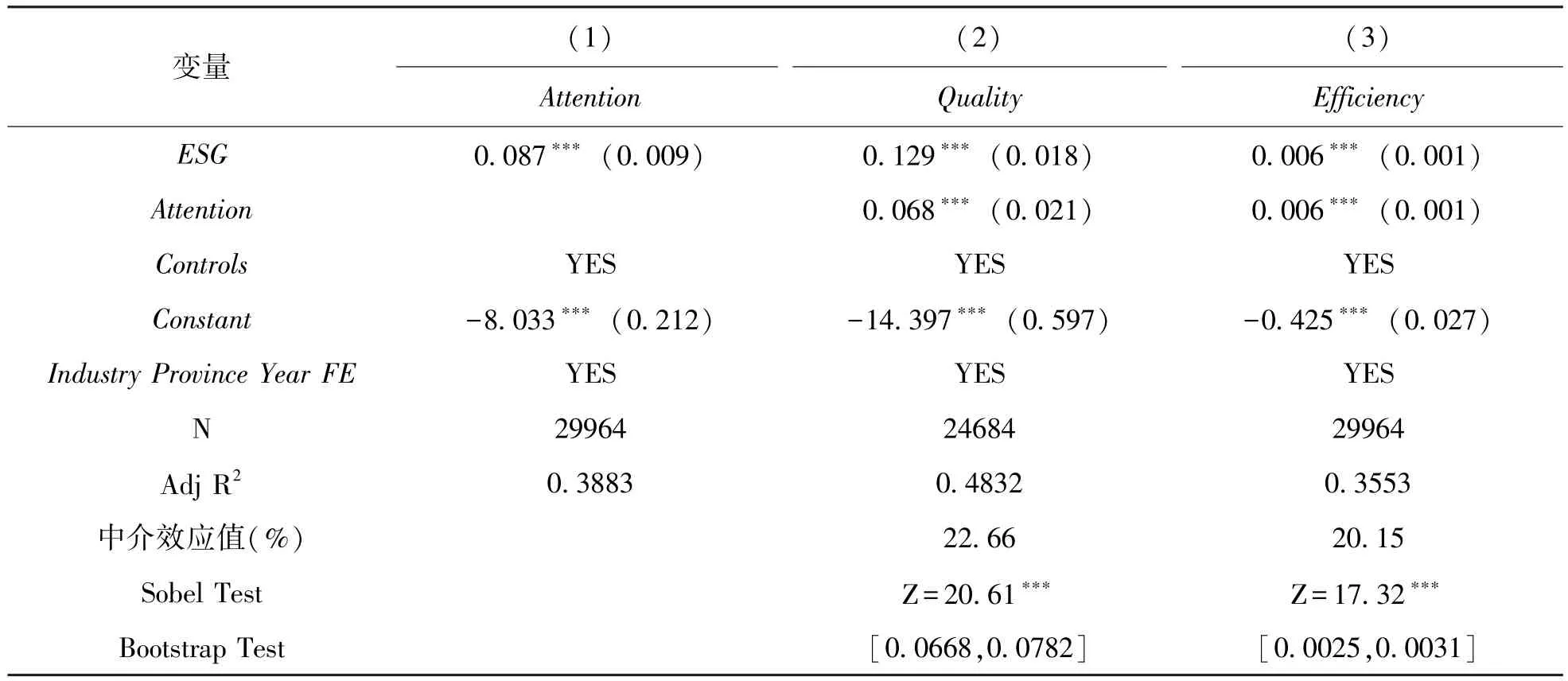

本文进一步围绕假设H4 进行验证。回归结果如表7 所示,ESG 履责对市场关注的影响在1%的水平下显着为正,表明企业积极履行ESG 责任能够显着提升市场关注程度。列(2) 与列(3)显示,在市场关注加入ESG 履责对企业创新的影响过程后,ESG 履责对创新质量和创新效率的影响系数分别为0.129 和0.006,资源约束对创新质量和创新效率的影响系数为0.068 与0.006,且系数均显着,证实市场关注在ESG 履责对企业创新的“提质增效” 作用中起中介作用。进一步,Sobel 检验与Bootstrap 检验同样证实中介效应存在,假设H4 通过检验。

表7 市场关注的中介效应检验

5 异质性分析与调节效应检验5.1 异质性分析(1) 企业股权性质分组

在我国制度背景下,国有企业与非国有企业在社会责任、政治关联等方面存在明显差异[2]。与非国有企业相比,国有企业往往具有政治关联优势,在政府采购、政府补贴和外部融资等方面具备独特优势[7],其更有可能获得创新所需的资源。因此,国有企业可能在ESG 履责对企业创新的“提质增效” 作用上更有优势。本文按照股权性质对模型进行分组回归,结果显示,国有企业ESG 履责对创新质量和创新效率的正向促进作用在系数大小方面优于非国有企业(0.381>0.255; 0.016>0.014),与推断相符(囿于篇幅限制,回归结果未列报,留存以备读者索取)。

(2) 根据企业行业属性分组

相较于非重污染行业,重污染行业面临更加严格的环境监管规制。环境规制的差异性影响了ESG 履责对企业技术创新的“提质增效” 作用。重污染行业企业往往在严厉环境规制下被动履行ESG 责任,这一过程中还可能伴随“漂绿” 等粉饰行为,降低了ESG 履责的投资效率,抑制了其对企业技术创新的“提质增效” 作用; 非重污染行业企业往往是在轻环境规制压力下主动履行ESG 责任,通过技术创新解决社会问题,实现可持续发展。同时,环境规制的硬约束不仅影响企业ESG 投资的额度和方向,还进一步影响企业创新的方向,可能引致企业技术创新方向与知识基础的背离,造成企业技术创新“水土不服” 的现象。因此,相较于重污染企业,非重污染企业ESG履责可能更有助于企业创新“提质增效”。本文借鉴2010 年《上市公司环境信息披露指南(征求意见稿)》 中指定的16 类行业作为重污染行业,其余行业为非重污染行业。结果显示,非重污染企业ESG 履责对企业创新“提质增效” 作用显着优于重污染企业(0.341>0.268; 0.017>0.012),与推断相符(囿于篇幅限制,回归结果未列报,留存以备读者索取)。

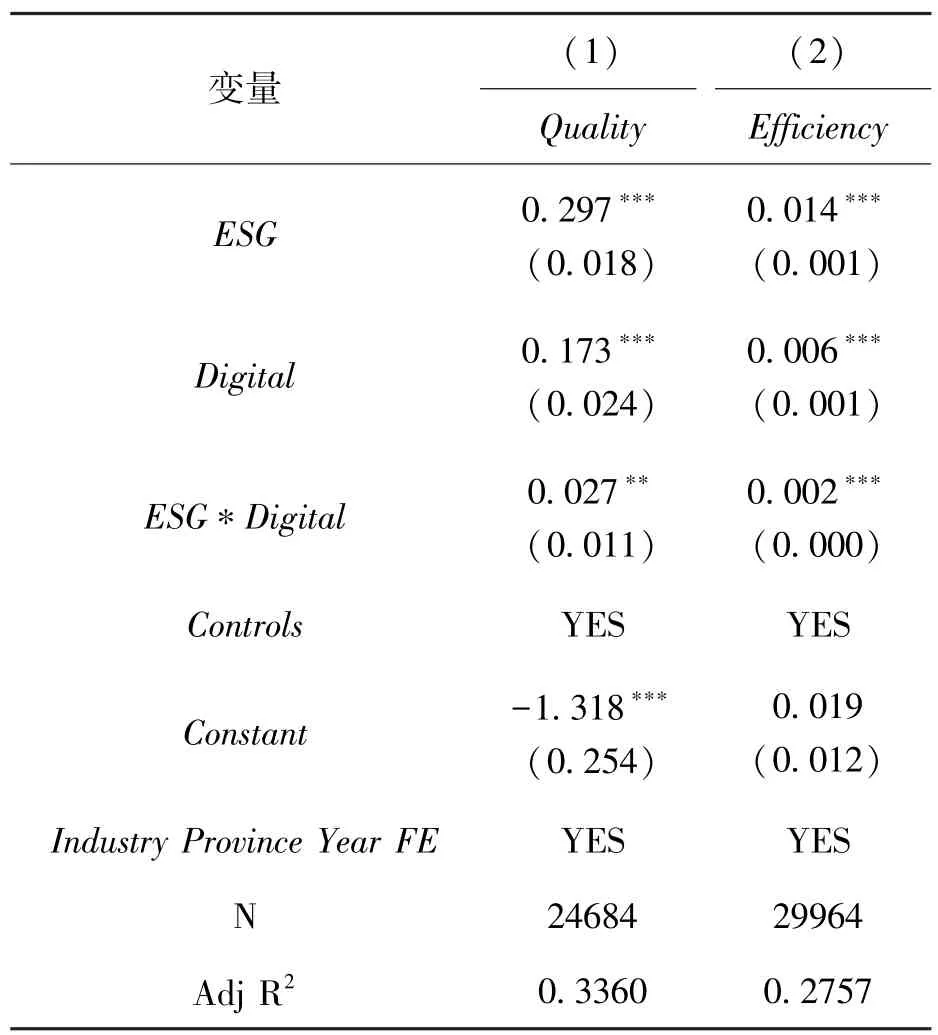

5.2 调节效应检验本文对数字化转型在ESG 履责对企业创新质量和创新效率基准效应中的调节效应进行检验,回归结果如表8 所示。列(1)、列(2) 中ESG履责系数符号及显着性与前文一致,数字化转型的系数分别为0.173、0.006,表明企业数字化转型可以显着提升企业创新质量和创新效率; 交互项系数分别为0.027 和0.002,且均显着,证明企业数字化转型可以正向调节ESG 履责对企业创新“提质增效” 作用,即假设H5 成立。

表8 数字化转型的调节效应检验

6 主要研究结论及启示本文研究结果表明: (1) 企业ESG 履责对企业技术创新存在显着正向影响,可以显着提升技术创新质量与创新效率。在进行两阶段最小二乘(2SLS)工具变量法、替换解释变量以及考察长期效应等检验后,研究结论仍然成立,具备稳健性;(2) 企业可以通过履行ESG 责任促进创新资源投入,降低资源约束,提升市场关注,进而促进技术创新质量与创新效率的提升,资源投入、资源约束、市场关注在ESG 履责与企业创新的“提质增效” 作用中发挥中介作用; (3) 数字化转型能够调节ESG 履责与技术创新之间的基准效应,即企业数字化转型程度越高,ESG 履责对企业创新的“提质增效” 作用越强。

根据以上结论,本文提出如下建议: (1) 企业应积极履行ESG 责任,在经济效益和社会效益间做好平衡,构建负责任的企业形象,向社会传递环境保护、社会公正和内部治理完善的信号,加强与各利益相关者的联系,缓解企业内部代理冲突问题,增加技术创新的资源投入、缓解资源约束、增加市场关注,从而促进企业创新“提质增效”; (2) 在ESG 履责的背景下,企业可以利用数字化转型提供的数据来评估和管理环境和社会影响,识别创新机会,并制定更具有可持续性和社会责任的创新策略; (3) 政府应积极推动企业履行ESG 责任与科技创新融通发展,可以通过提供研发资金和科研项目支持,鼓励企业开展与ESG 履责相关的创新研究和开发; 推动具有高质量和影响力的ESG 创新,提高企业的创新质量和效率。