【摘要】以新中国成立以来中国知网(CNKI)收录的期刊文献为数据语料,借助文献计量和知识图谱可视化技术,对我国黄河文化研究的进展、热点与前沿进行了全面考察。研究发现:(1)国内黄河文化研究呈现显著的阶段性发展特征;(2)长期致力于黄河文化研究的学者较少,且学者、机构合作交流不足;(3)刊文质量与期刊级别有待提升;(4)共现频率及中心性较高的关键词“黄河文化”“黄河流域”“文化产业”等成为研究热点;(5)研究前沿领域随时间推移而呈阶梯式的演进脉络,“文旅融合”“传承弘扬”“黄河故事”等领域将成为研究前沿。未来黄河文化高质量研究要在搭建高层次研究平台、推进黄河文化“三进”活动、建立长效支持机制和改革研究范式等方面下功夫。

【关键词】黄河文化;高质量发展;CiteSpace;文献计量;研究态势

黄河文化是中华民族坚定文化自信的重要根基与灵魂[1]。2019年9月18日,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,指出要保护、传承、弘扬黄河文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量[2]。国内学界对黄河文化的研究最早始于20世纪50年代①。70年来,研究文献数量逐年增多,研究主题与内容不断拓展深化。但文献梳理发现,当前学界对黄河文化的研究存在以下不足:既有研究多为个案共时研究,历时展望研究相对较少;现有文献多是关注近20年的黄河文化研究繁荣期,而对于萌芽探索期的黄河文化研究考察较少;综述研究中语料的检索条件过于苛刻,语料收集代表性欠佳。本文避开传统归纳定性式的文献综述法,采用文献计量学方法,利用CiteSpace5.8.R3软件对新中国成立以来的黄河文化研究文献进行定量统计与数据分析,揭示黄河文化研究的网络特征,探究研究热点与前沿主题变化特征,全面考察国内学界研究黄河文化的客观状况,以期为黄河文化后续研究提供启示。

一、研究语料

中国知网(CNKI)期刊全文数据库是本研究的语料来源。基于语料收集的广度与精度,经过前期多次试检索与分析,最终确定如下检索方式与操作步骤。首先,在中国知网官网“期刊”界面的“高级检索”模式下,设“篇名=黄河并含文化”或者“篇名=黄河文化”或者“关键词=黄河文化”;时间范围均为“不限”;期刊来源类别为“所有”,检索后得到相关文献1003篇。然后,利用手工逐条清理,剔除重复、与主题相关性较小以及其他非学术性文章后,得到有效文献678篇。检索时间为2023年1月24日。

二、研究问题

本研究试图探讨以下问题:(1)新中国成立以来,国内学界对黄河文化的研究呈现怎样的发展状况?(2)研究发现能为今后黄河文化的深化探索提供怎样的启示?

三、研究方法

本研究借助CiteSpace软件[3],综合利用文献计量学与知识图谱分析法,通过对黄河文化研究领域文献的网络特征分析,系统考察我国黄河文化研究的历时演变,并据此合理研判该领域的未来研究趋势。

四、研究发现

(一)发文量分布

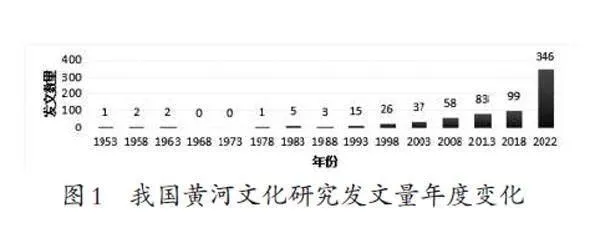

一般来讲,对年度发文量变化的考察能反映该领域的研究发展状况和学者关注程度。从检索到第一篇相关期刊文献的1953年迄今70年间,我国研究黄河文化的文献总量为678篇,总体上呈现较强的阶段性特征(见图1)。

我国黄河文化研究经历了四个发展阶段:1953—1988年为漫长探索期,研究成果数量极少,35年仅发文14篇,年均发文量不足1篇;1989—2003年为缓慢发展期,15年共发文78篇,年均5篇;2004—2018年为快速发展期,15年间共发文240篇,年均发文量增长到了16篇;2019年以后进入繁荣新时期,截至文献检索日,4年间共发文346篇,年均发文量达到了87篇。从时间和研究主题来看,该时期发文数量急剧上升与2019年黄河流域生态保护和高质量发展被确定为国家重大发展战略密切相关,这说明黄河文化研究与国家政策具有较强的政策互动性。

(二)发文作者分析

文献计量学中,分析发文作者的集中度和合作度可以掌握某一领域研究是否形成成熟的作者群与联合研究态势。

1.核心作者分析

本文依据普莱斯定律(Price Law)统计分析黄河文化研究的核心作者。将发文量最多的姚吉成(发文量为5篇)带入普莱斯公式Mp=0.749,求得Mp=1.67。依据取整原则,发表2篇及以上的作者(包括独立作者与第一作者)方可认定为黄河文化研究的核心作者。研究发现发文量≥2篇的作者有69位,发文量为162篇,占总发文量的23.9%(不足四分之一),说明我国黄河文化研究领域的高产作者群(核心作者)还没有完全形成,该领域研究尚缺乏能够发挥引领作用的学者[4]。

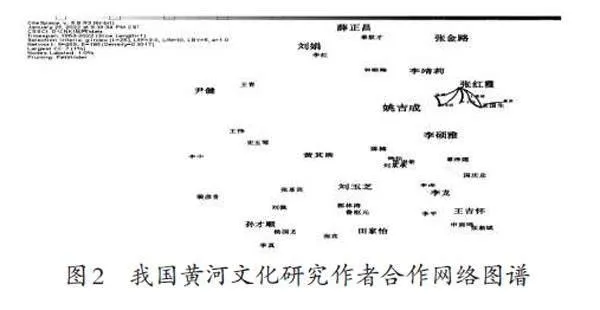

2.研究作者网络分析

利用CiteSpace作者网络分析功能可以清晰展示某一研究领域学者之间的合作与互引关系。对所选文献进行作者共现分析,得到我国黄河文化研究作者合作网络图谱(见图2)。图谱显示网络节点数N=469,即提取到了469位作者。节点间的连线数E=185,即469位作者间存在185条连线,密度Density仅为0.0017。这说明:第一,黄河文化研究学者分布相对分散,合作程度较低,该研究领域缺乏合作。第二,70年来,我国黄河文化研究只形成了一个比较明显的研究共同体,即滨州学院张红霞研究团队,另外两个分别以国庆忠和李龙为学术代表的黄河文化研究共同体刚刚崭露头角。

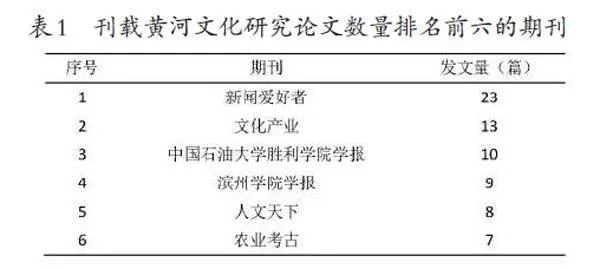

(三)发文期刊分析

新中国成立以来黄河文化研究的678篇文献共涉及近100种期刊,发文量排名前六的期刊见表1。对6种期刊进一步研究发现:第一,发文量较多的期刊级别普遍不高。6种期刊中并没有学术界公认的C刊,只有《新闻爱好者》与《农业考古》两本期刊属北大核心期刊,其余均为普通CN期刊,学术价值较高的论文数量相对缺乏,这说明我国黄河文化研究的文章质量有待进一步提升。第二,黄河流经地域的期刊是刊发黄河文化研究文章的主要平台,六种期刊的办刊地主要是在黄河流经省域(分别是河南、山西、山东)。

(四)研究机构共现分析

图3是我国黄河文化研究机构的合作网络图谱。图中研究机构字号大小与该机构在该研究领域中的发文量成正比,字号越大表明该机构在领域内研究成果越丰富。滨州学院艺术学院与滨州学院体育系以最大字号出现于图谱中,凸显值为3.35,排名第一,其次为中国社会科学院、中国石油大学胜利学院、中国艺术研究院、黄河水利职业技术学院等。

从机构之间的合作关系来看,虽然开展过黄河文化研究的学术机构有327家之多(N=327),但是机构之间的连线数(E)却是0,网络密度(Density)也为0,说明国内学术机构在黄河文化研究方面相互间合作较少,没有形成合作网络,更没有形成黄河文化研究的中心。

(五)关键词分析

关键词的共现与聚类分析不仅可以客观反映某一领域研究主题的丰富度和研究活力,而且还可以凸显该领域研究热点的转变,科学展望未来发展趋势[5]。

1.关键词共现分析

图4与表2分别是利用CiteSpace对我国黄河文化研究进行关键词共现分析所得到的关键词共现图谱与共现频次统计。我国黄河文化研究关键词共现网络共有685个节点(关键词),其中“黄河文化”与“黄河流域”两个节点的连线最多,说明这两个关键词的中心性最强,是该研究领域最为重要的两个关键词。这一点从表2的关键词出现频次及中心值中也得到了印证,这两个关键词的共现频次分别为231次和89次,中心值分别为0.59和0.35,远远超过其他关键词的中心性。共现词频居于前10的另外8个关键词对比它们按照中心性的排名,我们发现,“仰韶文化”“地域文化”和“文化产业”三个关键词的中心性地位高于其共现词频地位,说明在黄河文化研究过程中存在研究热点的转化现象。此外,中心值大于0.1的两个关键词(“黄河文化”和“黄河流域”)也并不能反映具体的研究内容。因此,总体上看,对黄河文化某一具体研究内容或研究视角的系统研究还比较缺乏,没有形成文献计量学意义上的研究热点。

2.关键词聚类分析

运用CiteSpace中关键词突现分析功能(Burstness)获取我国黄河文化研究领域不同时间段的研究热点及突现强度(见图5),从而对该领域研究的演化轨迹与研究前沿全面掌握。首先,从关键词突现的时间顺序来看,“仰韶文化”“黄河流域”与“北辛文化”三个关键词的突现均发生在我国黄河文化研究发展的第一阶段(1953—1993年),是我国黄河文化研究学者较早关注的研究主题。这说明在我国黄河文化研究早期,研究者以历史考古领域的学者居多,考古文化成为黄河文化的主要研究内容。随着时间的推移(2009年),“文化”与“文化产业”两个关键词得到了突现,说明研究学者开始从普通文化视角审视黄河文化,用产业思维研究黄河文化。进入黄河文化研究新时期(2019年以后),“传播”“黄河文化”“文旅融合”“黄河故事”与“时代价值”等一些与黄河文化研究早期阶段截然不同的关键词开始突现,而且从早期的点状研究发展成为流域的整体研究,这与2019年黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家重大战略这一大事件有着密切关系,说明黄河文化研究与国家战略政策具有较强的互动性。其次,从关键词突现时间的持续时长来看,“仰韶文化”的突现时间最长,该领域的研究持续时间长达半个多世纪,“北辛文化”“文化产业”“黄河流域”等领域的研究持续时间也在6—11年之间,说明黄河文化前沿研究领域具有一定的稳定性与持续性。再次,从关键词突现的强度来看,关键词“黄河文化”的突现强度最高,达到32.6,这与关键词的检索方式有关,关键词“文化”(7.13)、“文化产业”(5.98)、“文旅融合”(3.89)、“仰韶文化”(3.77)、“传承弘扬”(3.71)等居其后,这说明接下来黄河文化的研究前沿将会关注黄河文化的产业发展、文旅融合以及传承弘扬等领域。

五、结论与讨论

(一)研究结论

第一,从发展阶段来看,研究期内,我国黄河文化研究呈现出明显的阶段性特征,历经了漫长的探索期、适度与快速的发展期,如今我国黄河文化研究进入了蓬勃繁荣的新时期,研究领域的活跃度显著增强。

第二,从研究的合作度及成果影响力来看,黄河文化研究学者之间缺乏合作,尚未形成明显的高产研究团队,国内学术机构在黄河文化研究方面多是各自为战,没有形成合作网络,具有影响力的成果仍是以较早时期的点状研究为主,黄河文化的整体研究尚未取得具有影响力的成果,研究成果的刊发平台有待进一步提升。

第三,从研究热点的演进趋势来看,首先,黄河文化研究整体上具有稳定性与持续性。在黄河文化研究进入新时期之前,“仰韶文化”“北辛文化”“文化产业”等领域的研究持续时间较长,2019年以后,黄河文化的“传播”“弘扬”与“时代价值”等方面成为学者们持续关注的研究领域。其次,黄河文化研究热点呈现出阶梯式演进的特征。从黄河流域新石器时代等远古文化的点状挖掘,到黄河流域黄河文化传播与文化产业发展,再到黄河文化的整体性时代价值与系统性传承弘扬,形成了点—线—面的演化推进脉络。

(二)研究讨论

新时期黄河文化的高质量研究存在研究学者与研究机构散化、研究内容缺乏创新、研究范式过于单一的瓶颈,本文认为可以在以下几个方面做出努力。

首先,加强黄河文化研究的平台建设。建立国家级或省级黄河文化研究中心,组建稳定的研究团队,整合黄河文化研究力量,定期举办黄河文化研究沙龙、研讨会等学术活动,增进与加强研究学者和研究机构之间的交流合作。积极创立黄河文化研究品牌学术刊物,鼓励具有影响力的学术刊物开设黄河文化研究专栏,助力黄河文化研究。

其次,建立对黄河文化研究的支持机制。文化的研究如同形成一样需一以贯之,各级政府主管部门需从政策、资金、课题等多个方面建立对黄河文化研究的长期支持机制,培育出长期致力于黄河文化研究的若干核心研究力量,助力黄河文化研究质量的提升。

再次,切实推进黄河文化“三进”活动。开展黄河文化“进校园、进课堂、进教材”活动,举办黄河文化月、黄河文化知识竞赛等校园活动,将黄河文化融入思政教学与课程思政,将黄河故事编入教材,这样不仅有利于黄河文化的挖掘与保护,也能够为黄河文化研究内容与形式的创新提供新思路。

最后,改革黄河文化研究范式。现有研究多是采用抽象理论思辨方式对黄河文化进行定性分析,说服力不强,可以尝试在深化与拓展黄河文化研究内容的基础上,从多学科交叉融合视角,用经济学研究方法对黄河文化进行研究[6],这些研究范式可以为黄河文化研究的深入拓展提供路径创新。

[基金项目:2022年河南省教育科学规划一般项目“新文科背景下省属普通本科高校外语专业产教融合协同育人机制研究”(2022YB0116);2022年河南省本科高校研究性教学改革研究与实践项目“新文科背景下外语学科研究性教学与教师研究性教学能力提升机制研究”(2022SYJXLX046);2024年河南省高校人文社会科学研究一般项目“国家中心城市建设背景下郑州国际化语言景观研究”(2024-ZDJH-695);2024年河南省高等学校重点科研项目“语言经济赋能河南省乡村振兴的内在机理与实现路径研究”(24B790001)]

注释:

①中国知网以“黄河文化”为主题搜索期刊文献,搜索结果显示最早文献为1953年。

参考文献:

[1]朱伟利.刍议黄河文化的内涵与传播[J].新闻爱好者,2020(1):32-35.

[2]习近平.在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J].中国水利,2019(20):1-3.

[3]陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

[4]吕改凤.2000—2020年黄河文化研究的文献计量分析[J].濮阳职业技术学院学报,2022,35(1):108-112.

[5]郝俊卿,唐涵,董亚梦.基于知识图谱可视化视角的旅游灾害管理研究综述[J].灾害学,2021,36(1):134-138+144.

[6]胡红杰.文化产业竞争力绩效评价及区域高质量发展:基于黄河流域八省区的实证分析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2020,47(5):38-44.

作者简介:毛现桩,博士,河南财经政法大学外语学院副教授(郑州 450046)。

编校:王 谦