【摘要】新主流电视剧是主旋律电视剧的进阶,以“紧扣社会现实语境”的题材特征和“主流文化与青年话语相接合”的形态特征,构成了中国共产党形象影视化塑造的演变逻辑;以“时空叙事的成长书写”和“宏微叙事的身份表征”为叙事创新策略,构成了中国共产党形象影视化塑造的策略;从而多维呈现了“团结统一的政党形象”“为人民谋幸福、为民族谋复兴的政党形象”和“为世界谋大同的政党形象”。新主流电视剧对中国共产党形象的塑造进路包括两个方面:第一,坚持“以人民为中心”的创作导向,彰显中国共产党使命型政党特质;第二,巧用“接合”策略,推进代际对话和认知弥合。

【关键词】新主流电视剧;形象塑造;演变逻辑;叙事

政党形象是政党软实力的重要表征,不仅关系着政党内部成员的政治忠诚和外部群众的信赖与支持,更影响着政党在国际社会中的地位和认可程度以及在国际事务中的话语权[1]。中国共产党作为执政党,是中华民族迈向复兴征程的领路人。在舆论斗争色彩越发浓重的百年未有之大变局下,中国共产党的形象塑造与中国人民和中华民族的前途命运紧紧相连。电视剧作为最重要的大众传播媒介之一,其特有的文艺属性和叙事方式有助于塑造立体鲜活的中国共产党形象,从而发挥其弘扬中国共产党人精神谱系、传播主流价值观和凝聚社会共识的作用。目前,学者们围绕新时代中国共产党形象影视化塑造的生动实践[2]、中国电视剧的中国共产党形象塑造历程[3]以及典型案例[4]等方面展开研究。然而,中国共产党形象影视化塑造的演变逻辑及新主流电视剧对中国共产党形象的塑造策略、向度、进路等问题仍需要深入探讨。

一、从“主旋律”到“新主流”:中国共产党形象影视化塑造的演变逻辑

自1987年3月的全国故事片创作会议提出“坚持主旋律,提倡多样化”以来,中国影视行业涌现了一大批以“主旋律”为创作导向的影视作品,承担着引领主流价值观和意识形态的责任使命。《毛泽东》《历史转折中的邓小平》《亮剑》等革命历史题材剧讲述了中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的故事,塑造了可亲可爱可敬的中共党员形象,有力地发挥了凝聚价值共识的作用。然而,随着社交媒体、短视频和流媒体平台的快速发展,大众文艺场域的产品日益多元化,传统主旋律影视作品的宏大叙事已难以满足青年群体的精神文化需求。在新的社会现实语境下,传统的主旋律影视作品积极探索转型升级之路,《人民的名义》《觉醒年代》《山海情》等一系列价值观与商业性兼备、收视率与口碑双丰收的新主流电视剧作为大众文化场域的重要表征,塑造了更为立体鲜活的中国共产党形象。从“主旋律”到“新主流”的进阶,主要体现为“紧扣社会现实语境”的题材特征和“主流文化与青年话语相接合”的形态特征,由此构成了中国共产党形象影视化塑造的演进逻辑。

(一)题材特征:紧扣社会现实语境

传统主旋律电视剧在塑造中国共产党形象方面主要以革命历史题材为主。例如,《开天辟地》《中国1921》等以中国共产党创建时期为背景的电视剧塑造了坚持真理、艰苦奋斗的早期中共党员群像;《十送红军》《北平无战事》等以中共党史中重要事件为背景的电视剧塑造了不怕牺牲、英勇斗争的中共老一代党员形象;《毛泽东》《周总理的一天》《朱德元帅》等以老一辈革命家、领袖人物为主角的电视剧塑造了雄才大略、坚守理想信念的中共领袖人物形象。然而,随着青年文化的兴起,大众文化场域呈现出日新月异的多元化发展态势,传统的主旋律电视剧已难以获得青年群体的广泛认同。近年来,在结合当代社会现实语境及对传统主旋律电视剧进行反思的基础上,一系列新主流电视剧不断涌现。新主流电视剧坚持把“政治性、艺术性、社会反映、市场认可”统一起来,以紧扣社会现实的多元题材,塑造了更为立体鲜活的中国共产党形象。

革命历史题材电视剧一直以来都是塑造中国共产党形象的重要载体,但同时也存在着单一化、榜样化、严肃化的特点,难以契合当下的社会文化环境。新主流电视剧紧扣社会现实语境,在塑造中国共产党形象方面从革命历史题材拓展为反腐倡廉、外交、脱贫攻坚、基层治理、扫黑除恶及谍战等多种题材。这些题材与时代同频同向,彰显了中国共产党的执政绩效与责任担当,拓展了中国共产党影视化塑造的维度,建构了一个以伟大建党精神为底色,蕴含着廉洁、为民、革新、先进等特征的中国共产党形象。

(二)形态特征:主流文化与青年话语相接合

在中华民族迈向伟大复兴的新征程中,时代的“接力棒”已然交到新一代青年人手中。伴随着Z世代青年群体的成长及青年文化的兴起,中国电视剧尝试创新表达方式,以青年话语诉诸主流价值观,形成了新主流电视剧“主流文化与青年话语相接合”的形态特征。

英国文化研究学派领军人物斯图亚特·霍尔将“接合”阐释为:在一定条件下用“环扣”将两种或多种不同元素连接在一起的方式,这个“环扣”不是永远必然、被决定、绝对、本质的,而是一个动态、辩证的交界点,即两种或多种不同元素只有在一定的语境中才会形成短暂的连接[5]。接合理论将历史、社会结构、阶级、经济、文化等因素放在一起,强调不同实践之间的接合并不意味着它们会变得趋同或者一个元素融入另一个元素,而是每个元素都保持和拥有其特定的决定性和条件[6]。中国新主流电视剧正是在国家意识形态导向与大众文化消费转型的语境中,将宏大主题与青春文本、严肃叙事与娱乐元素、中国共产党形象与青年个体成长等进行多元有机融合,即主流文化与青年话语的“接合”。

二、叙事创新:新主流电视剧对中国共产党形象的塑造策略

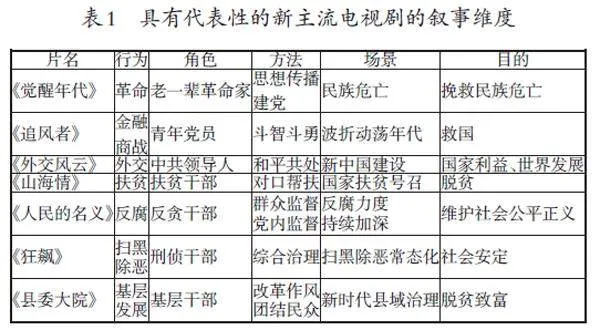

有学者对新主流影视之“新”做出阐释,认为其主要体现为相对于主旋律意义上的主导意识形态叙事的“新”[7]。本研究认为,新主流电视剧对中国共产党形象的塑造策略亦主要表现为叙事上的创新。根据肯尼斯·伯克标准化叙事结构的“戏剧五因”理论,本研究将围绕“行为、角色、方法、场景、目的”五维元素,拆解具有代表性的新主流电视剧的叙事维度,提炼总结出新主流电视剧在中国共产党形象塑造上的叙事创新。

表1对具有代表性的新主流电视剧的叙事维度进行了梳理。通过梳理,不难发现新主流电视剧对中国共产党形象的塑造包括时空叙事和微宏叙事两个维度,在时空叙事中生动展现了中国共产党的成长历程,在微宏叙事中彰显了中国共产党的多元身份。

(一)时空叙事的成长书写

时间和空间是叙事的两个基本维度,新主流电视剧从时空叙事出发,全景式展现了中国共产党的成长历程。

从时间维度上看,新主流电视剧涵盖了新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代,全方位全景式展现了中国共产党由小到大、由弱到强、从苦难走向辉煌的历程。《觉醒年代》生动再现了民族危亡时,老一辈革命家从新文化运动到中国共产党成立的求索历程;《追风者》讲述了爱国青年在动荡背景下逐步找到人生方向,最终成为中国共产党党员,参与新民主主义革命;《外交风云》展现了新中国成立后,毛泽东、周恩来等中国共产党领导人推动外交事业的故事;《山海情》讲述了扶贫干部积极响应国家政策,将荒凉的“干沙滩”建设成富饶的“金沙滩”;《人民的名义》描绘了反腐背景下,反贪干部捍卫人民利益,打击贪腐集团的努力;《狂飙》展现了刑警安欣与黑恶势力之间长达二十年的斗争;《县委大院》讲述新时代基层干部团结群众,实现脱贫致富的故事。这些新主流电视剧不仅整体呈现了中国共产党的成长历程,也从党员个体视角书写了青年党员的成长轨迹。

从空间维度上看,新主流电视剧涵盖国内和国际两个维度,展现了中国共产党在不同叙事空间中的成长及使命担当。《山海情》《县委大院》以中国基层社会——乡村为背景,彰显了中共基层党员扎根中国大地、贴近人民群众、为广大人民群众谋幸福的使命担当。《人民的名义》《狂飙》以中国经济及城市化快速发展背景下贪腐问题滋生为切入点,展现了中国共产党将彻底的自我革命精神贯穿于成长奋斗历程,维护社会公平正义的使命担当。《外交风云》展现了中共老一代领导人在新中国外交事业上的杰出贡献,以及新中国冲破重重阻挠、走向世界的光辉历程,彰显了中国共产党为世界谋和平发展的使命担当。

(二)微宏叙事的身份表征

改革开放初期,中国的主旋律影视主要围绕重大革命历史题材和核心历史人物展开宏大叙事,以发挥其宣教功能。随着改革开放及市场经济的深入发展,青年群体的性格特点及行为方式随之发生变化。宏大叙事及直白的宣教致使中国共产党形象塑造及主流价值观传播频频陷入困境,难以“入脑入心”。近年来,新主流电视剧形成了个人话语与宏大叙事相结合的“微宏叙事”,即将主流价值观融于个人体验,以微细方式呈现宏大,从而润物细无声地呈现出中共党员的多重身份。

中共党员作为中国共产党组织里的一员,同时也是劳动人民中的普通一员,有着个人的成长环境和性格特征。中共党员多重身份的呈现,是新主流电视剧对中国共产党形象塑造的重要特征之一。中国的经济和城市版图呈金字塔形,真实的城市生活建立在庞大的地市和县市之上,基层的安稳是社会和国家安全运转的基石。《县委大院》通过塑造梅晓歌、艾鲜枝、乔胜利和林志为等中共基层干部的形象,着重呈现他们的多重身份。梅晓歌是新任县委书记,也是援藏干部乔麦的丈夫。他们面临生育和照顾老人等家庭琐碎问题,选择异地婚姻,努力经营家庭与事业。艾鲜枝是光明县委副书记,作为女性干部,她在工作中雷厉风行,关注基层女职工的生活,展现了女性的细腻和担当。在家庭中,她意识到自己疏于陪伴孩子,努力以温和的方式与孩子沟通。乔胜利是城关镇党委书记,与居民关系密切,工作中兼顾繁忙的干部事务和群众生活,展现了市井气息。林志为是刚毕业的政府办科员,面临职场压力和家庭催婚的困扰,反映出当代青年的普遍问题。《县委大院》以微观叙事将中共基层党员的个体生活与社会发展相结合,展现了他们的多重身份,使中国共产党的形象更加真实、立体和鲜活。这种叙事方式不仅反映了个人奋斗与社会变革的紧密联系,也增强了观众对中共党员的理解与共鸣。

三、多维呈现:新主流电视剧对中国共产党形象的塑造向度

中国共产党自1921年成立以来,始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命。百余年来,中国共产党将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,团结带领中国人民,开辟了中国特色社会主义道路,使党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景,同时也为世界和平发展作出了巨大贡献。新主流电视剧基于中国共产党的意识形态、国内执政绩效及国际责任担当,从党内、国内和国际三个向度出发,塑造了“团结统一的政党形象”“为人民谋幸福、为民族谋复兴的政党形象”和“为世界谋大同的政党形象”。

(一)团结统一的政党形象

团结统一是马克思主义政党的本质要求。中国共产党百余年来的奋斗历史反复证明,团结统一是中国共产党不断壮大、从胜利走向胜利、成为百年大党、创造世纪伟业的关键所在。新主流电视剧注重刻画中共党员之间的互动,从而塑造了团结统一的政党形象。例如,《狂飙》中人民警察安欣等人虽然由于成长背景的不同,有着不同的性格特点,在一些事情上也会有争执,但是在扫黑除恶事业上,他们团结一致,为扫除黑恶势力奉献出自己的青春乃至生命。此外,新主流电视剧也并非是对党员“高大全”完美式呈现。《狂飙》中也刻画了孟德海等受利益诱惑而走向腐败的党员。这样的呈现不仅使中国共产党的形象更加生动、真实、全面、立体,同时也体现了中国共产党勇于自我革命的政治自觉,在自我革命中,中国共产党更加团结统一,由此形成了团结统一的政党形象。

(二)为人民谋幸福、为民族谋复兴的政党形象

人民性是马克思主义的本质属性,中国共产党作为马克思主义使命型政党,自成立之初便确立了为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心与使命,不断改善人民生活,增进福祉,推动中华民族伟大复兴的愿景。新主流电视剧围绕这一主题,全景呈现了中国共产党在不同历史时期的贡献。《觉醒年代》刻画了革命时期,旧中国劳苦大众的苦难,揭示了中国共产党为挽救民族危亡而诞生的原因。《外交风云》展示了社会主义建设新时期,中国共产党为新中国的发展营造的良好的国际环境。《山海情》展现了改革开放和社会主义现代化建设时期,中国共产党为实现人民对美好生活的向往而付出的努力。在中国特色社会主义新时代,党中央推进全面从严治党和反腐败斗争,《人民的名义》积极响应这一主题,体现习近平总书记“零容忍态度惩治腐败”的精神,从人民立场出发,展现了普通工人在社会变革中的处境,以及中共党员为维护人民利益所做的努力。这些电视剧不仅反映了时代主题,还真实展现了中国共产党在各历史阶段为人民和民族所作的贡献,增强了观众对党的认同与理解。

(三)为世界谋大同的政党形象

自中国共产党成立以来,它始终是一个具有世界情怀的政党。目前,中国共产党是全球最大的政党,对世界和平发展作出了巨大贡献。《外交风云》聚焦新中国的外交历程,全面呈现了新中国成立以来外交领域的重要事件,彰显了中共领导人独立自主、不畏艰难的奋斗精神。剧中生动诠释了为世界谋大同、为人类进步而奋斗的中国外交思想,特别是讲述了在极端困难条件下,中国共产党坚定支持坦赞铁路建设,为非洲人民作出的贡献,体现了“人类命运共同体”的深刻思想。这一系列情节塑造了中国共产党为世界和平发展作出贡献的政党形象。

四、提升路径:新主流电视剧对中国共产党形象的塑造进路

在百年未有之大变局的时代节点上,新主流电视剧应立足于时代语境、守正创新,既要坚守“以人民为中心”的创作导向,也要创新策略,推进代际对话和认知弥合,从而持续发挥好其弘扬中国共产党人精神谱系、传播主流价值观和凝聚社会共识的作用。

(一)坚持“以人民为中心”的创作导向,彰显中国共产党使命型政党特质

人民性是马克思主义的本质属性。中国共产党作为马克思主义使命型政党,一脉相承马克思“人民主体性”的思想,在开展各项工作时始终坚持“以人民为中心”的理念,形成了与人民休戚与共的血肉关系。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视新时代中国特色社会主义文化建设,形成了中国化时代化的马克思主义在文化领域的最新成果——习近平文化思想。其中,坚持“以人民为中心”的创作导向是习近平文化思想的重要内容,是人民至上的价值追求在宣传思想文化事业中的具体体现,充分彰显了中国共产党的性质宗旨和初心使命。综观党的十八大以来收视率与好评双丰收的新主流电视剧,均坚守了“以人民为中心”的创作导向,扎根人民生活、着力回应人民群众关切的时代问题。未来,新主流电视剧应当继续坚守“以人民为中心”的创作导向,从人民日常生活中获取创作素材、从人民的视角讲述中国共产党的使命担当。只有使人民真正成为新主流电视剧的内容主体,才能真正彰显中国共产党作为马克思主义使命型政党的特质。

(二)巧用“接合”策略,推进代际对话和认知弥合

坚持以人民为中心,不仅意味着创作理念、内容及主体等方面紧紧围绕人民,更需要更新表达方式,在风格、编排等方面找寻主流文化和青年文化的“最大公约数”,真正创作出为人民所喜闻乐见的作品。霍尔的接合理论启示我们:新主流电视剧是融合了国家意志、影视行业发展生态、观众审美水平和认知水平的文化产品,受到多方力量的影响。一部优秀的电视作品在于其能够接合多种文化元素,最终实现主流文化和主流价值观的创新性表达。因此,新主流电视剧应当与时代同行、与人民群众同频共振,从“传者思维”转向“受众思维”,把握当代青年群体的社会心态及认知特点,找寻主流文化和青年文化的接合点,将个人成长与时代发展相对接,通过剧中青年人物与老一辈人物的对话,凸显青年的成长及主体性,从而使青年观众产生情感共鸣。此外,随着中国日益走近世界舞台的中央、中国共产党日益走近世界政党舞台的中心,新主流电视剧应进一步加强对中国共产党国际形象的塑造,将中国故事、中国人民的故事、中国共产党的故事同全球故事相接合,以更加灵活的方式探索中华优秀传统文化及政治文化的创新性表达、构建兼具本土性和国际感的叙事范式,从而实现中国共产党“人类命运共同体”“中国式现代化”等理念的再语境化表达,弥合外国观众对中国共产党的认知。

(本文为国家社会科学重大项目“百年未有之大变局下中国共产党形象全球传播与认同研究”;中国外文局国际传播人才研究课题“习近平文化思想阐释与宣介课程研究”的阶段性成果)

参考文献:

[1]许正林,王卓轩.十年来中国共产党政党形象对外传播的理论与实践[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(9):68-75.

[2]杨中启,邢凤麟.新时代中国共产党形象的影视化塑造:基于重大革命历史题材电视剧的创作思考[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2024,48(2):33-44.

[3]马梅,尚文.从“完美”到“丰实”:中国电视剧的共产党员形象塑造演变[J].当代电视,2021(10):38-47.

[4]杨志敏.中国共产党人精神谱系的影视化书写:以电视剧《红旗渠》为例[J].传媒,2023(19):39-41.

[5]周宪.文化研究关键词[M].北京:北京师范大学出版社,2007:16.

[6]高金萍,王喆.中国网络文学出海的文化进路[J].出版广角,2023(13):34-38+62.

[7]盖琪.新主流影视:历史位置、问题意识与使命意识[J].编辑之友,2020(5):73-79.

作者简介:蔡珂,北京外国语大学国际新闻与传播学院博士后(北京 100089);王喆,北京外国语大学国际新闻与传播学院博士生(北京 100089)。

编校:赵 亮