【摘要】“细菌”是一个来自西方的概念,近代主要通过大众报刊的传播,逐渐被国人熟悉。在传入之际,时人结合旧有知识体系将细菌理解为一种“由气化生”的有毒的虫或微生物,渐渐称之为“疫虫”“瘟虫”等;随着重大疫情期间卫生知识的传播,民众逐渐接受了“菌”的存在;进而接纳并灵活运用“细菌”这一全新表述。现以近代《大公报》三次疫情报道为例,考察细菌概念的中国化传播,这是我国国民接受现代医学概念的典型过程,改变了国人传统的疾病观念,促进了现代公共卫生工作的开展。

【关键词】细菌;《大公报》;中国化传播

细菌学是19世纪西方医学最重要的贡献,“细菌理论的确立找到了外部原因对人体疾病的影响”[1]。Bacteria/microbe在晚清刚传入我国时被音译为巴克德利亚/埋克肉等,1908年《英华大辞典》中bacteria被翻译为“微生物、霉菌”[2]。当时对细菌的研究在西方尚属起步阶段,传入我国时结合传统医学理论,形成一种更为复杂、多元的疫病观,也经历了复杂的称谓演变。如今我们对细菌的概念早已了然于胸,但这个概念是如何被国人熟悉和接受的?近代报刊是如何传播细菌概念的?本文以《大公报》关于近代中国的三次重大疫情报道为例,通过大众报刊对细菌概念的使用,考察其中国化传播。

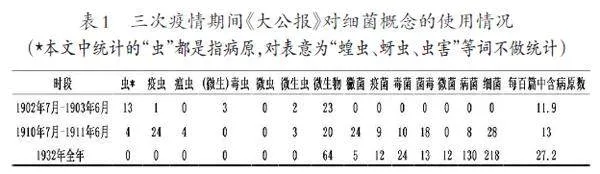

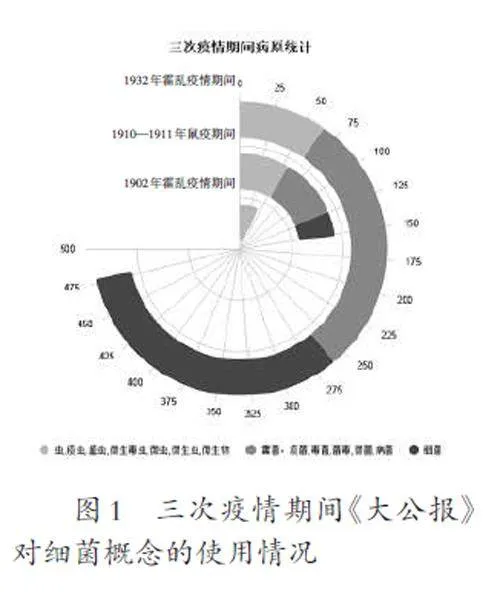

本文使用定量统计方法,梳理三次大规模疫情期间《大公报》对细菌概念的使用情况。首先,确定每次疫情前后共一年的时间作为考察时间段;其次,在对应时间段的《大公报》数据库中以“疫or瘟or传染or预防”为关键词进行检索,检索出的文章涵盖有关疫或瘟的报道、评论和科普文章,如时疫、瘟疫、防疫、春瘟等;最后将三个阶段检索出的文章进行爬取,统计其中对细菌概念的使用情况,见表1及图1.

从图表可见,1902—1903年间以“虫”和“微生物”为主,完全不涉及“菌”;1910—1911年间,“虫”与“菌”呈现一种杂糅状态,一半以上的情况使用“毒菌、霉菌、细菌”等;到1932年主要运用“细菌”,“虫”的提法完全绝迹。

一、“毒气化生”的虫和微生物:1902年霍乱疫情期间的细菌

现代医学中的霍乱是指霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病(即真性霍乱,Cholera),通过被细菌污染的饮食或水源引发传播。1902年《大公报》创刊初期,中国发生了大面积、严重的霍乱疫情。

传统医学理论认为,霍乱等疫病的来源是四时不正之气及其他污秽熏蒸之气侵入人体,“气”是重要的因素,这种观念成为国人理解细菌致病的基础。细菌概念传入后,对西学有一定了解的人多称其为微生物、微生虫、微生毒虫,理解为一种“极小的虫”,把细菌的致病原理理解为体内微生物所带的毒。普通民众则直接称其为“虫”,然而这种有毒之虫的来源是“由气化生”的,依然以中医理论为基础。

(一)霍乱期间《大公报》中的细菌概念

关于疫病的来源,“泰西生学家用极大显微镜察出一种尾点微生物,为最害人最毒人之物。此病之起,实由微生物之作祟”,如果“肠胃膜皮完密,则微生物不能肆其毒”,但如果饮食失宜必导致肠胃膜皮发炎,“则微生物有隙可乘矣”,“微生物”借助“运动而施其毒矣”[3]。疫病的传染“皆缘微生毒虫入于血脉,致生各症,其虫繁衍甚速故传染甚易”[4],传染原因是“毒虫所致”,根据“极精显微镜遍照病人放出之毒血吐泻之秽物,尽是微生毒虫”[5]。在显微镜下,细菌如同细小的虫子蠕动,直观的形象不容人反驳,但这些虫子不是凭空出现,而是“气化所成”,破解之道在于“化此毒气即无虑传染”[5]。几篇文章都强调了微生物致病的重要作用,饮食不当、身体欠佳会使微生物有机可乘,进而“大肆其毒”“施其毒”,微生物就是毒源。

民众来稿对瘟疫来源解释得更形象直接,“河水之内含有数种极小之虫,人目所不能察,须用显微镜视之”,石灰能“毒杀粪中之虫”,染疫病人之粪要遮盖,“因粪中有许多极小之虫”,所以瘟疫传染的原因“或气或虫由鼻入肺,令人生病”[6]。这“极小之虫”便是民众对细菌的形象理解。对疫病的防治“宜灭微生物以绝其源”,“预防微生物之袭入”[7],文章认识到了微生物是防疫工作的关键。民众来稿中直接以“烧死小虫”来理解杀菌的作用,写道“若将生水烧沸,其虫皆死”。

(二)20世纪初广告语中的细菌概念

20世纪初,普通民众刚接触细菌概念,将其理解为一种“由气化生”的有毒的虫,但并不称其为“菌”或“细菌”。《大公报》广告中几乎没有涉及细菌概念的,只见到1903年司各脱滋补鱼肝油广告称,能“除烂肺之虫、去秽毒之血”,其中“烂肺之虫”是对当时广为流传的肺结核病因的简单解释。直到1909年,治疗典型细菌性疾病的哈郎大医生清血补身丸的广告《说花柳病之原因》中,依然用的是“花柳之毒、染其毒”的表述,彼时民众对细菌的认识还很模糊。

二、“疫虫”与“菌”杂糅:1910—1911年鼠疫期间的细菌

鼠疫是由鼠疫杆菌引发的烈性传染病。1910年东北发生严重鼠疫,时任天津陆军医学堂副监督的伍连德博士在东北发现了肺鼠疫杆菌,并成功开展了一系列防治工作,抗疫的成功提高了国家对卫生防疫工作的认知,也带动了相关细菌知识的传播。2010年之后,熟悉西学的人开始使用“菌”的表述,如毒菌、病菌、菌毒、微菌、霉菌、疫菌、细菌,甚至是具体的细菌类型,如皮私脱疫菌/百斯笃菌(鼠疫杆菌)。普通民众渐渐熟悉了这种如虫的新事物,较多称其为疫虫、瘟虫等,认为该虫是疫气的组成部分,并通过疫虫或微生物常生长于污秽之中将两者联系起来。[8]对于传承了数千年中医观念的国人来说,接受西医的理念并不容易,会出现两种观念的互相融合、比附。国人对细菌的理解就呈现出一种混合杂糅的状态。

(一)东北鼠疫期间《大公报》疫情报道中的“疫虫”和“菌”

对鼠疫病因的解释,《大公报》载“皆微生物为之,其地低洼其气潮湿,积有腐烂之弃物,而经烈日之熏蒸则发为霉毒气,此气之中含微生物最多”[9],鼠类的血液中含有“无数百斯笃毒菌”[10]。天津官医院来稿称,“原来是由于一种病菌发生来的,这种病菌,叫做皮私脱菌,病菌的形体极其细小”[11]。此时报纸对于疾病的解释已不是泛泛地指出微生物所致,对菌的认识更为具体了,“菌毒、毒菌、病菌”都被使用。

除了专业性较强的医学家的介绍外,普通民众也来稿讨论疫情原因,使用了疫虫、毒虫子的说法,“器皿货物沾染了疫虫……就传染上许多的人”[12]。防疫事务局的白话告示指出“疫症有三种,各种有各虫子……疫虫是一种有毒虫子”[13]。由于当时医疗水平不能很好地治愈鼠疫,所以针对鼠疫的症状、发生机理、预防措施等知识的普及就显得非常必要。

对鼠疫的预防,医学家提出“欲预防鼠疫之菌毒,不可不讲求灭鼠之道”[14],如果怀疑是百斯笃“当速行细菌学的诊断”[15],日常生活要常保持清洁,常剪指甲,因为“轻微之创伤目力所不能见者,霉菌皆能侵入”[16]。《大公报》对防疫行政的报道中也直接提到“菌”的存在,病人的排泄物“为细菌生育繁殖之所在”[17],预防之法“以扑灭霉菌为第二义”[18],遇到因疫病而死的人,“即为熏涤霉菌、隔离家属”[19]。这个时期对鼠疫杆菌的称呼非常丰富,呈现一种杂糅的状态,以一篇对奉天的报道为例,传染物为“(一)感染疫气之人”,“(二)感染疫菌之衣类或物货之运入”,传染原因:“(一)由排泄物传染;(二)由罹疫者咳嗽、唾液、谈话散布疫菌,竟致传染;(三)小蚤吸血,罹疫者竟将霉菌传染;(四)由尸体传染霉菌”。[20]文章中感染疫气、疫菌、霉菌同时出现,并且指代同一个事物。

(二)东北鼠疫后广告语中的“菌”

1910年,著名的西药保健品韦廉士大医生红色补丸中运用了微虫和微生虫的表述,“瘴痣一症乃有血中有毒之自由微虫所致”“瘴痣一症乃由血中有毒之自由微生虫所致”。同年,专门针对细菌性淋病的西药哈郎医生淋浊丸广告较早开始使用“病菌、淋浊菌”的表述。

东北鼠疫的暴发促进了细菌概念的传播,广告商更是乐于使用这些新名词来展示自身产品的现代与科学,1911年后,更多的西药和防疫用品开始宣传杀菌对防病的功效,杀菌、毒菌、微菌、病菌等运用到广告语中。例如,“消毒防疫熏衣喷雾机器”中包含“杀菌水装置”。日本仁丹宣称“杀菌力强大”“素常不绝服用仁丹,身心自强健疫菌却”。与此同时,广告也在宣传产品的过程中传播细菌的知识:“兹查得疟疾之由因微菌蔓延血中故也”;“鲁德士药膏,专治皮肤之因种种微菌而患各种恶症”;“单仅一种乳酸菌不能与大肠内米粉粒质直接变化而防腐,乃因加入两种化粉为糖之细菌使肠中食粒先尽变糖”。广告语可以产生强大的传播效果,最终影响国人的疾病观和身体观。“广告兜售的不仅是商品,更包括经由广告中的说辞体现出来的展示与观看世界的方式”[21],从另一个角度也说明菌的概念已渐渐为民众所熟知。

三、普及与扩散:1932年霍乱疫情期间的细菌

1932年严重的霍乱又在全国范围出现,从《大公报》对疫情的报道和讨论可以看到,此时“细菌、病菌”已是报纸经常使用的一个概念了。

(一)霍乱疫情报道中的细菌概念

《大公报》的新闻报道多次提出由病菌、细菌导致时疫,如“蝇、蚊传布病菌毒素、酿成霍乱虎列拉等时疫”[22]。天气转暖使得“细菌传播极速”[23]。沿河居民倾倒垃圾“惟病菌则流存水中”[24]。《大公报》提倡瘟疫时期注重清洁卫生、避免病菌、细菌滋生,如气候干燥则“瘟疫病菌尤易发生”[25],将病人的吐泻物用生石灰消毒,“免得病菌传播起来”[26],欧美各国“处置粪便、以绝霍乱病菌的来源”[27]。《大公报》还多次报道了设立细菌检查部的新闻,此项工作也是防疫行政的重要内容,如“添设细菌检查部,凡有传染病及疑似病症患者之血液粪便,均可送往检查”[28]。各开业医师要厉行传染病报告、组织消毒队并“添设细菌检查部分”[29]。市府“设立细菌检查部”[30]。

(二)霍乱期间《大公报·医学周刊》中的细菌概念

从20世纪20年代晚期开始,“细菌”一词在《大公报》上出现的频率越来越高。尤其是《大公报·医学周刊》的设立,使得报纸上对医学问题的讨论更加专业。除了细菌、病菌等表述外,病原菌、带菌者、链球菌、葡萄球菌、炭疽杆菌等更具体和专业的名词也开始出现。《大公报·医学周刊》中介绍霍乱细菌为“一种嗜碱性弧形细菌,与肠液极相投合,细菌侵入肠内,即滋生繁衍”。有文章强调细菌是致病的核心原因,“急性传染病不能无细菌而构成”,还声称“此理至平常”[31]。除了细菌这个主因外,“副因是人体适于菌之滋生”[32]。霍乱的传染“必有霍乱菌出自病人或带菌人之便溺”[33]。有文章总结道,“细菌、宿主、环境三者,为霍乱发源之三因鼎立说”,并称“稍具卫生常识者莫不知之”[34]。

对于霍乱的诊断和治疗,“惟有用培养细菌的方法,在大便里培养出疑似霍乱菌来”[35]。既然霍乱是由霍乱菌引起,那么“倘不肃清霍乱细菌,即不能肃清霍乱病源”,治疗方针“首先当肃清肠胃间包藏霍乱细菌之残余物”[40]。确诊的方式不能仅凭经验,“必须经细菌的检查培养”[36]。霍乱的预防应“杜绝传染路径,使现出之病菌不得复入他人之口”,“杀灭霍乱病菌”[36],关键还是灭菌。“疾病的发生,除了病菌的进攻外,还有其他副因,所以病菌必须先有致病的因子”,病菌数量也很关键,“少量的细菌——即使是具有毒性和有适当的传染途径——总是被人体内的第一道防线所杀灭。所以要发生疾病,一定要足量的细菌始可”[37]。

(三)20世纪30年代广告语中的“细菌”

20世纪30年代《大公报》中含有“细菌”一词的广告逐渐增多,主要是药品和卫生用品,广告强调消除细菌以获得健康。例如,“瓜同拿药片扑杀一切传染之细菌”;“揩尔物药皂杀尽细菌,预防皮肤疾病”;“阿米巴散为专治阿米巴及杆状细菌痢疾之对症良药,因其成分中富有杀菌作用”;“福美明达保喉圣片,专能搬除喉病细菌”。广告语中频繁出现的“细菌”,一方面继续通过媒介的扩散被更多人熟悉,另一方面也说明这个时期“细菌”已不再是一个陌生的词汇,而是具有相当的影响力。这个时期《大公报》中“菌毒、微菌、毒菌”明显减少,多数以“病菌、细菌”来表述,对细菌概念的运用更加专业了。

四、余论

近代中国应对疫病的方式,由传统上“消极内敛的个人行为,转变成了积极主动的国家行政介入的公共行为”[38],这个过程伴随着整个国家对细菌概念的认知与接纳。庚子年间成立的天津都统衙门(临时政府)卫生处,将环境卫生、疫病预防等首次纳入政府工作范围。在1902年霍乱流行期间,《大公报》刊登的临时政府防疫公告和报道中,尚未直接提及“菌”的存在,而是描述行政管理的目的是避免传染,例如“将尸埋葬后即将房门用白灰封固……以杜传染之患”[39]。到了东北鼠疫期间,《大公报》对防疫行政的报道直接提到了“菌”,点明了预防之法的核心是隔断菌的传播、消灭菌的存在,菌的概念已经开始进入普通人的视野,东北抗疫的成功,进一步带动了细菌概念的传播。中华民国建立后,建设现代的公共卫生体系成为新政权的一项重要任务,细菌学说是公共卫生建设的理论基石。与此同时,五四新文化运动的开展导致各种思潮迭起,加速了对细菌学说的引介,社会上使用新的、科学的、现代的名词成为风潮。近代防疫行政的确立与发展无疑对细菌概念的传播起到了助推作用。

20世纪30年代,“细菌”已经是疫情报道中常见的词汇,“瘟虫、菌毒”等指代不明的翻译逐渐被淘汰,而“微生物、霉菌”表意进一步明确,与“细菌”有了区分,“虫”也恢复了本身的含义。报纸对细菌的讨论远超传染病疫情,涉及了诸多领域,包括非传染性疾病、公众卫生、妇幼卫生、军队卫生等。例如由细菌导致的沙眼、普通感冒、扁桃体炎、牙病、创口感染等[40]。在公众卫生方面,驱除蚊蝇、清洁水源、反对随地吐痰等方面的讨论常涉及细菌[41]。在妇幼卫生方面,报纸登载了妇女月经、产后、哺乳等卫生问题,提出要避免因细菌感染所致的疾病[42]。除此之外,还讨论了家庭、婴幼、军队、战争、工农业生产中的细菌问题[43]。国人对细菌有了更全面、广泛的认识。

本文通过近代三次大规模疫情期间《大公报》报道中对病原的使用,考察细菌这一源自西方的概念的中国化传播,从一个侧面展现中国国民接受现代医学概念的典型历程,西医学知识在中国传播与获得社会认同的历程,也是近代中西文化碰撞与交流的缩影。细菌概念的传入影响了国人传统的疾病观念,促进了我国公共卫生与防疫学的建立和发展。

(本文为“融媒体背景下河北中医药文化传媒研究”项目成果,项目编号:HB21XW012)

参考文献:

[1]张大庆.医学史十五讲[M].北京:北京大学出版社,2007:120,15.

[2]姬凌辉.清末民初细菌学的引介与公共卫生防疫机制的构建[D].武汉:华中师范大学,2015.

[3]李荫斋.霍乱症预防法[N].大公报,1902-07-12(1).

[4]郭方斋.时疫缘起治法说[N].大公报,1902-07-13(1).

[5]霍乱考书后[N].大公报,1902-08-28(5).

[6]来稿[N].大公报,1903-06-20(3).

[7]论治微生物[N].大公报,1903-03-02(1).

[8]路彩霞.清末京津公共卫生机制演进研究(1900—1911)[M].武汉:湖北人民出版社,2010.

[9]无妄.慎疾篇[N].大公报,1910-07-31(2).

[10]丁福保.鼠疫病因疗法论[N].大公报,1910-11-28(9).

[11]天津官医院.说预防鼠疫的方法[N].大公报,1911-01-25(6).

[12]耐久.爱己身爱众人的请看[N].大公报,1911-02-12(6).

[13]保定临时防疫事务局白话告示[N].大公报,1911-02-25(6).

[14]丁福保.鼠疫病因疗法论[N].大公报,1910-11-30(9).

[15]丁福保.鼠疫一夕谈[N].大公报,1911-01-25(9).

[16]铁城.论鼠疫之原理及预防法[N].大公报,1911-02-24(9).

[17]厅示照录[N].大公报,1910-12-14(5).

[18]奉天交涉使韩紫石司使复关东覊客论防行政书[N].大公报,1911-03-03(2).

[19]直隶总督陈夔龙奏筹办防情形折[N].大公报,1911-03-10(5).

[20]防疫会研究之事项[N].大公报,1911-04-08(5).

[21]张仲民.近代中国“东亚病夫”形象的商业建构与再现政治:以医药广告为中心[J].史林,2015(4):107-118+221.

[22]芜湖通信[N].大公报,1932-05-24(5).

[23]时令病盛行中 积极防疫 市府昨召各团体开会详商[N].大公报,1932-04-16(7).

[24]本报特讯[N].大公报,1932-60-09(7).

[25]清洁扫除[N].大公报,1932-04-14(5).

[26]积极防霍乱 船只火车将受检查[N].大公报,1932-06-16(7).

[27]如何能免除疾病减少死亡?[N].大公报,1932-07-20(4).

[28]时令病盛行中积极防疫[N].大公报,1932-04-16(7).

[29]市区防疫将设巡回诊疗车 防疫经费救济会通过即可拨[N].大公报,1932-04-22(7).

[30]简报[N].大公报,1932-05-16(7).

[31]“蚊虫收病者之血时,病原菌亦同时随入蚊虫体内而继续发育繁殖”(军中传染病之预防[N].大公报,1932-03-16.

[32]“病原藉吐液鼻涕床褥住屋及带菌者而传染”(袁浚昌.猩红热[N].大公报,1932-03-02.

[33]袁浚昌:传染病之治疗[N].大公报,1932-02-17.

[34]蔚秀.辟叶古红“西医霍乱治法不健全”[N].大公报,1932-09-10(8).

[35]暗然.为什么得霍乱[N].大公报,1932-07-06(8).

[36]孙润晨.河南预防霍乱计划大纲草案[N].大公报,1932-08-24(8).

[37]明.“西医霍乱治法不健全”乎[N].大公报,1932-09-21(8).

[38]魁.霍乱[N].大公报,1932-06-29(8).

[39]本埠[N].大公报,1902-06-19(2).

[40]从复生.伤口染毒[N].大公报,1935-01-15(11).

[41]张子明.饮水研究[N].大公报,1934-03-27(11).

[42]家庭里的妇女卫生[N].大公报,1936-12-29(12).

[43]小儿之哺乳与看护[N].大公报,1936-02-16(10).

作者简介:李秀云,天津师范大学新闻传播学院教授、博士生导师(天津 300387);曹芳,天津师范大学新闻传播学院博士生(天津 300387),内蒙古党校教师(呼和浩特 010070)。

编校:郑 艳