摘 要 甘肃省小陇山林区是我国重要的生态屏障之一,人工植树造林是提升小陇山林区生态功能的主要技术手段。为给小陇山林区乃至类似生态条件下林区的造林工作提供科学依据和技术支持,从造林地选择、整地、定植3个方面详细介绍了植树造林技术,并针对落叶松叶蜂、华山松球蚜等主要害虫及侧柏叶枯病、松赤枯病等主要病害,总结了物理及林业措施防治、化学防治、生物防治等病虫害防治措施。

关键词 造林技术;病虫害防治;甘肃省小陇山林区

中图分类号:S725;S763 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2025.04.068

甘肃省小陇山林区作为我国重要的生态屏障之一,承担着涵养水源、保持水土、调节气候等多重生态功能[1-2]。随着全球气候变化和人类活动的加剧,小陇山林区的森林生态系统存在一定的退化问题[3]。植树造林不仅是恢复和丰富森林资源的有效途径,也是改善生态环境、促进区域可持续发展的关键措施[4]。同时,病虫害的发生是威胁造林成果的关键因素[5-6]。因此,研究适宜小陇山林区的植树造林技术和病虫害防治方法具有重要的现实意义。笔者系统探讨小陇山林区植树造林技术与病虫害防治策略,旨在为该地区乃至类似生态条件下林区的造林工作提供科学依据和技术支持。

1 小陇山林区概况

甘肃省小陇山林区分布于天水市、陇南市、定西市3地,地理坐标为东经104°22′~106°43′、北纬33°30′~34°49′。小陇山林区地形地貌多样,以熔岩地貌、喀斯特地貌为主,多山地、丘陵,海拔700~3 300 m。小陇山林区所在地区属亚热带湿润气候区向暖温带过渡区,为暖温带南部落叶栎林亚地带和北亚热带常绿、落叶阔叶混交林地带的交汇带,年均气温7~12 ℃,年降水量460~800 mm,无霜期140~218 d。

2 小陇山林区主要造林树种

小陇山林区造林树种以针叶树种为主,包括华北落叶松(Larix gmelinii var. principis-rupprechtii)、

日本落叶松(Larix kaempferi)、油松(Pinus tabuli-

formis)、华山松(Pinus armandii)、侧柏(Platycladus orientalis)、白皮松(Pinus bungeana)及青海云杉(Picea crassifolia)等。

3 小陇山林区造林技术

3.1 造林地选择

小陇山林区地处甘肃省东南部,地形以熔岩地貌和喀斯特地貌为主,多山地和丘陵。进行植树造林时,造林地选择应重点考虑以下因素。1)地形条件。优先选择5°~25°的缓坡山地和丘陵地,避免在35°以上的陡坡造林。由于该区域多为熔岩和喀斯特地貌,应特别注意避开岩石裸露区域和易发生岩溶塌陷的地段。2)土壤条件。小陇山林区土壤以棕壤和褐土为主,造林时选择土层厚度大于50 cm、pH值在5.5~7.5的地块。对于局部酸化土壤,需要先用石灰改良再造林。3)水文条件。选择造林地时应需要充分考虑区域降水分布特点,坡地造林应避开季节性地表径流冲刷严重的区域,丘陵地带应选择水源条件较好的阴坡、半阴坡。4)立地条件。结合小陇山林区所在地区的暖温带气候特征,造林地海拔选择应控制在2 800 m以下。阳坡宜选择耐旱树种如油松、侧柏等,阴坡可选择落叶松、青海云杉等。5)区位条件。优先选择靠近现有林区道路网的地块,便于后期管理。结合历年病虫害监测数据,避开松大蚜、落叶松叶蜂等主要病虫害的

高发区域。

3.2 整地

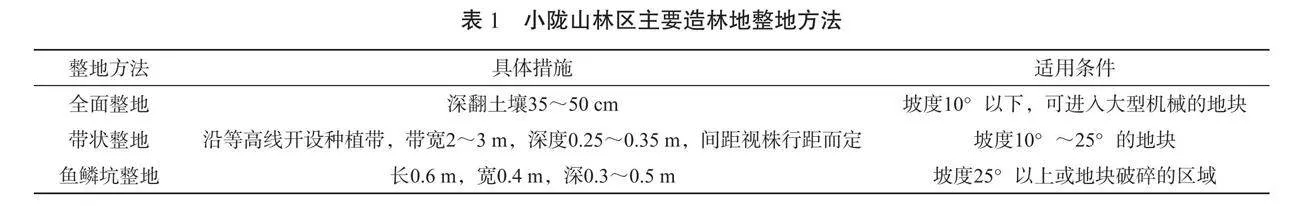

选定造林地后,于造林前一年的秋季进行整地。先对地块进行清理,移除杂草、灌木等杂物,为树木生长创造良好的空间条件。然后根据地形条件采取相应的整地方式进行整地,具体方法如表1所示,以改善土壤结构、提高土壤肥力和保水能力。配合整地施入基肥,肥料以有机肥为主,施用量视土壤肥力和栽植树种而定。

3.3 定植

小陇山林区一般于春季或秋季进行造林,造林时机宜选在雨后定植坑彻底湿润后的清晨,此时土壤墒情良好,可提高造林的成功率。造林时根据不同树种确定株行距,一般常用1 m×3 m、1 m×4 m、2 m×

2 m、2 m×3 m、3 m×3 m等规格,在地面上挖掘适当大小的栽植穴。造林时选择生长健康、无病虫害、根系发达的幼苗进行移栽,容器苗去除容器,裸根苗注意舒展根系。将树苗置于种植穴中,然后依次回填表土和心土,逐层压实,确保土壤与根系紧密贴合。坡度较大的区域回填土壤时制作集水坑,以减少地表径流。

3.4 造林后管理

3.4.1 水分管理

小陇山林区降水分布不均,造林后的水分管理应着重考虑就地蓄水。在坡度25°以上区域,利用造林时开挖的鱼鳞坑进行雨水收集;在10°~25°的坡地,可利用带状整地时形成的水平沟槽蓄水。同时,在夏季干旱时期(7—8月),可利用当地易获取的松树皮和落叶等作为覆盖物,在树坑周围形成3~5 cm厚的覆盖层,既可保持水分,又可抑制杂草生长。在土层较薄的熔岩地貌区域,可在整地时适量添加保水剂,提高土壤持水能力。每个树坑使用10~15 g保水剂,与表层土壤混合后回填。若遭遇连续干旱,可与相关部门沟通,采用人工降雨的方式补充土壤水分。

排水防涝方面,应根据地形特征和水文条件,规划排水沟网络。通常采用“树枝状”布局,即由主沟、支沟和斜沟组成的系统。主沟沿地势最低处开挖,用于收集和排出区域内的积水;支沟与主沟呈一定角度相交,负责将各片区的积水引入主沟;斜沟则在坡地上呈一定坡度开挖,将坡面积水引入支沟或主沟。排水沟的断面设计通常采用梯形,沟深一般为0.6~1.0 m,

底宽0.3~0.5 m,沟口宽0.8~1.2 m,沟渠坡度应保持在0.3%~0.5%,以确保水流畅通且不致造成沟床冲刷。在土质较疏松的地区,可考虑在沟底铺设卵石或草皮,以防止水流冲刷造成沟壁坍塌。

3.4.2 施肥管理

施肥工作通常从造林后第2年开始,每年春季和秋季各施肥1次。春季施肥以施速效肥为主,秋季施肥以施有机肥为主,用肥和用量视不同树种而定,针对小陇山林区主要造林树种,春季每株施用复合肥50~100 g;秋季每株施用腐熟农家肥1~2 kg。施肥方法一般采用沟施法,即在树冠滴水线处(幼苗在距植株中心1 m处)挖掘环形施肥沟,将肥料均匀撒入距离树干30~50 cm的环形沟中,然后覆土。对于25°以上的陡坡造林地,采用“梯形台”施肥法,即在树木上方50 cm处开挖30 cm×40 cm的小型台地,将肥料与土壤充分混合后回填,防止养分流失。

3.4.3 除草松土

杂草防除工作通常在造林后3~5年内进行,每年清除2~3次,采用人工除草或化学除草的方式进行,春季萌芽前和夏季生长旺盛期是主要防除时期。配合除草每年进行1~2次松土,松土深度30 cm左右,松土时注意避免损伤植物根系。

4 病虫害防治技术

4.1 小陇山林区主要林业病虫害

据调查,小陇山林区全林区林业病虫害种类繁多,数量庞大,有800余种,其中害虫600多种,病害150多种。其中,落叶松叶蜂、落叶松球蚜、华山松球蚜、松大蚜、微红梢斑螟是小陇山林区主要虫害;侧柏叶枯病、松赤枯病、松落针病、松针锈病是当地主要病害。

4.2 物理及林业防治

物理及林业措施防治是一种环境友好且经济可行的重要病虫害防治手段。该方法综合应用多种非化学性防治技术,旨在通过改变林分结构、调整生态环境减少病虫害的发生和蔓延。具体到小陇山林区,物理防治措施主要包括利用声、光、电等物理因素直接杀灭或驱避有害生物,如利用粘虫板、诱虫灯诱杀松大蚜、微红梢斑螟、落叶松球蚜等害虫;通过深翻土壤灭杀土壤中的越冬虫体;人工捕捉落叶松叶蜂等体型较大的害虫,人工摘除落叶松球蚜虫瘿等。林业措施则侧重于从林分管理角度入手,通过营造混交林、适地适树、间伐除草、适当修剪和清理林地等措施增强林木的抗性,创造不利于病菌、害虫滋生的环境条件。物理和林业措施防治方法简单易行,不会对环境造成污染,是一种环保、可持续的防治措施。但其效果主要体现在预防,对已发生的病虫害防治作用有限,同时需要大量人力物力投入,覆盖面有限,经济成本较高。因此,在实际应用中,往往需要将其与化学防治、生物防治等其他防治方法结合,形成综合防治体系,以获得最佳的防控效果。

4.3 化学防治

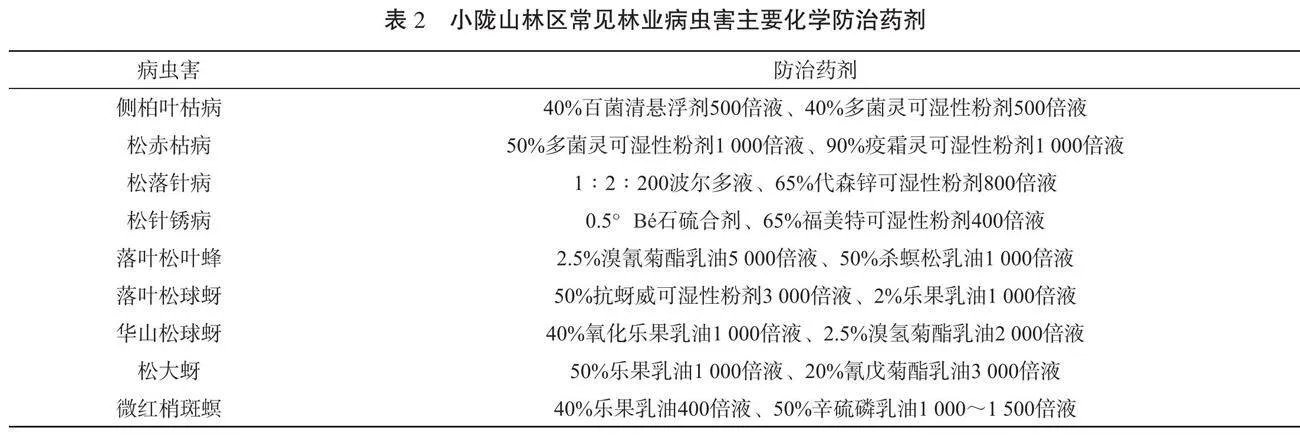

化学防治是控制林业病虫害发生和蔓延的主要方法。化学农药具有快速高效的特点,能够迅速控制病虫害,在应对暴发性或突发性灾害时发挥重要作用。同时,化学防治方法操作相对简单,通过喷洒或施药等手段,能够快速大面积覆盖,效率较高,对于防治大面积林地的病虫害来说至关重要。但化学防治也存在一些问题。化学农药可能会对环境和非目标生物造成一定污染和破坏,对生态平衡产生不利影响;长期使用还可能导致病原菌、害虫产生抗药性。因此,在使用化学防治措施时,必须严格把控用药量和用药时机,采取针对性的防治策略,最大限度减少负面影响。同时,定期更换药剂,避免病原体产生耐药性。小陇山林区常见林业病虫害的主要化学防治药剂见表2。其中,防治侧柏叶枯病、松赤枯病、松落针病、松针锈病时,每5~7 d喷一次药剂,视病害发生情况喷施1~2次即可;针对落叶松叶蜂、落叶松球蚜、华山松球蚜、松大蚜及微红梢斑螟等害虫,通常建议每10 d喷施一次,连续喷洒2~3次,以达到良好的防治效果。

4.4 生物防治

生物防治利用自然界中的天敌昆虫、病原微生物等来抑制或消灭目标病原菌或害虫,具有高度的选择性和针对性,能够有效控制特定的病原菌或害虫的数量,对其他生物造成的影响较小,不仅能够达到防治目的,而且有利于维护生态平衡。同时,生物防治无公害、无毒,不会造成环境污染,可持续性更强。尤其在一些对环境敏感的保护区或生态脆弱区,生物防治更是首选的防治手段。小陇山林区的生物防治主要通过保护和引入天敌进行,主要用于对害虫的防治。例如,可通过释放寄生蝇、赤眼蜂、瓢虫控制落叶松叶蜂和松大蚜数量;通过释放瓢虫、草蛉等减轻落叶松球蚜和华山松球蚜为害;通过释放赤眼蜂等防治微红梢斑螟。一般每667 m2释放寄生蜂2 000~

4 000头,或者释放草蛉300~500头。还可以通过保护益鸟减少林中害虫数量,或利用昆虫病原菌来感染和杀死害虫。

生物防治也存在一定局限性,如天敌昆虫或病原微生物的培养和引入较为复杂,防治效果可能会受到气候、地理等因素的影响而不太稳定。同时,生物防治发挥效用往往比化学防治慢。因此,在实际应用中通常需要与其他防控措施相结合,发挥协同作用。

5 结语

采取科学合理的造林技术和综合病虫害防治措施,可以有效提升小陇山林区森林质量,提升森林生态系统的稳定性。造林技术的选择应充分考虑当地的自然条件和社会经济因素,病虫害防治则需要采取林业防治、物理防治、化学防治和生物防治相结合的方法,构建多元化的防治体系。在未来的研究过程中,需要重新梳理当前森林生态系统维护的实际现状,全面综合当前具体环境特点,分析各类环境保护措施,以多元化的方式,实现高质量环境维护,为后期小陇山林区的生态保护提供助力。

参考文献:

[1] 王建强.小陇山林区高桥林场典型林分类型生态服务功能评估研究[J].农村科学实验,2024(9):139-141.

[2] 颜文芳.小陇山林区生态功能评价及循环经济发展模式试验[J].中国林副特产,2016(6):97-100.

[3] 刘亚娟.小陇山“三北”防护林建设区退化人工林现状及修复技术措施探讨[J].中国林副特产,2021(2):40-41.

[4] 王柯,张建军,邢哲,等.我国生态问题鉴定与国土空间生态保护修复方向[J].生态学报,2022,

42(18):7685-7696.

[5] 孙丽萍,谭少亨,周宏威,等.基于YOLOv5的林业有害生物检测与识别[J]. 森林工程,2022,

38(5):104-109.

[6] 田开慧.林业有害生物发生时空格局研究:以湘西为例[J].中国森林病虫,2022,41(2):32-37.

(责任编辑:刘宁宁)