摘 要 我国秸秆资源丰富,对其进行充分、合理利用可推动农业可持续发展。为完善云南省秸秆“五化”利用的结构水平及提高秸秆综合利用的技术水平,通过对该省农作物秸秆资源的总量和构成情况进行分析,系统梳理秸秆不同利用方式的发展潜力,总结云南省目前在秸秆综合利用方面存在的秸秆综合利用模式发展不平衡、整体技术水平不高、秸秆收集渠道不畅通等问题,并提出全面提升秸秆综合利用模式多样性、大力推广秸秆综合利用新技术、建立健全秸秆收储运体系等建议。

关键词 农作物秸秆资源;潜力分析;云南省

中图分类号:F323.21;S38 文献标志码:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2025.04.037

我国农村秸秆资源严重浪费的问题日益突出,大量秸秆未能得到有效收集利用,而是直接焚烧处理,不仅浪费农业资源,而且导致环境污染和生态破坏[1]。秸秆作为富含有机质和营养元素的农业废弃物,其综合利用潜力巨大,正确利用秸秆资源可同时实现减排和资源复苏[2-3]。同时,秸秆综合利用能提供新的经济增长点,推动地区农村经济的发展和农民收入的增加。笔者总结云南省秸秆综合利用现状、分析不同利用方式的潜力,并对存在的问题进行探讨,提出建议与展望,以促进云南省农业实现资源循环利用、可持续发展和生态文明建设的目标。

1 云南省农作物秸秆资源总量与构成

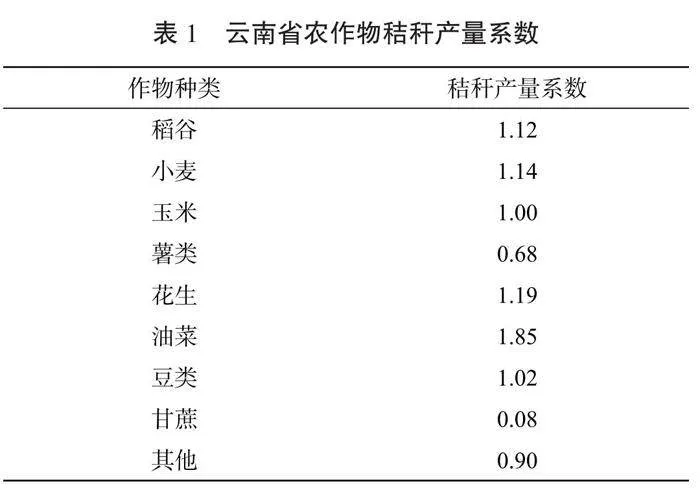

秸秆产量系数是农作物秸秆产量与作物产量之比[4]。根据云南省农村能源管理总站(以下简称省能源站)资源台账中的数据,云南省主要农作物的秸秆产量系数如表1所示,秸秆产量系数最大的作物为油菜,特色农作物甘蔗的秸秆产量系数则较小。

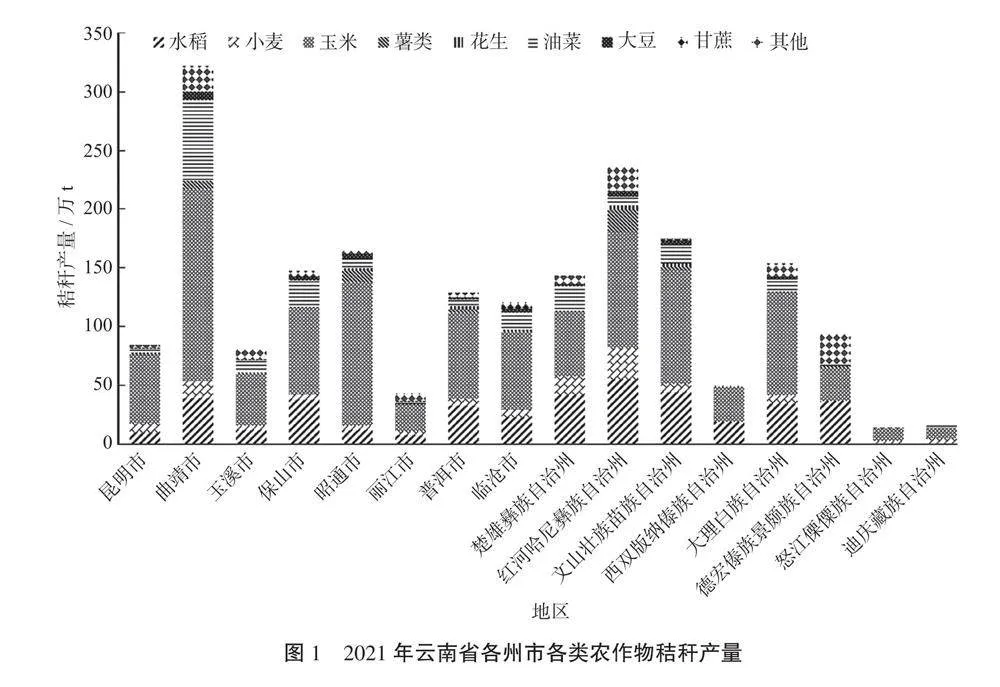

图1为2021年云南省各州市不同种类作物的秸秆产量。由图1可知,从区域分布来看,2021年云南省秸秆资源总量较大的州市包括曲靖市、昭通市、红河州、文山市,4个州市总量超过899万t,占比达45.50%;丽江市、西双版纳州、怒江州、迪庆州4个州市秸秆资源量较小,合计约122万t,占比为6.19%,其中怒江州、迪庆州占比均不足1%。从种类构成看,以玉米、水稻秸秆为主,产量分别约为1 038万、409万t,

合计占比达73.21%。

2 云南省农作秸秆综合利用现状

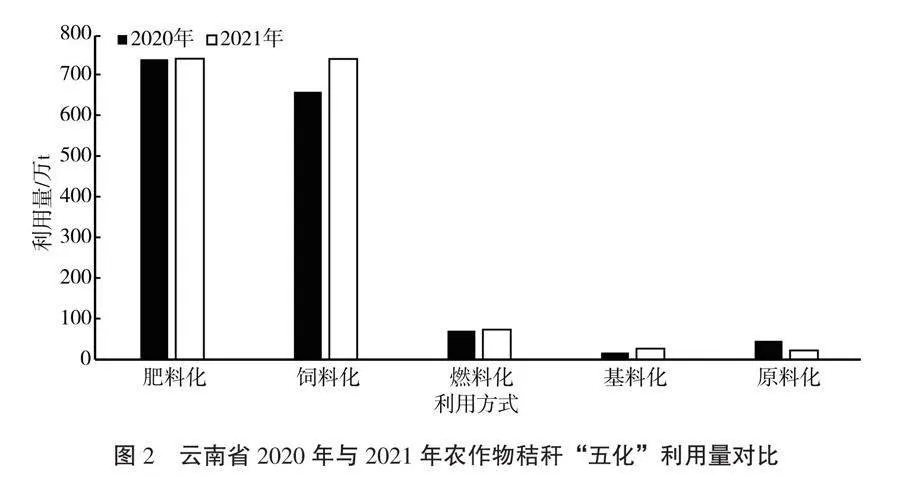

根据省能源站农作物秸秆资源台账统计数据,对比云南省2020年和2021年秸秆“五化”利用情况。由图2可知,这两年间云南省秸秆资源化利用除原料化有下降趋势,其他“四化”利用比例均略有上升或处于持平状态,其中肥料化、饲料化为主要利用方式,燃料化、基料化、原料化利用严重不足。由此可见,云南省秸秆资源的综合高效利用还有待加强。

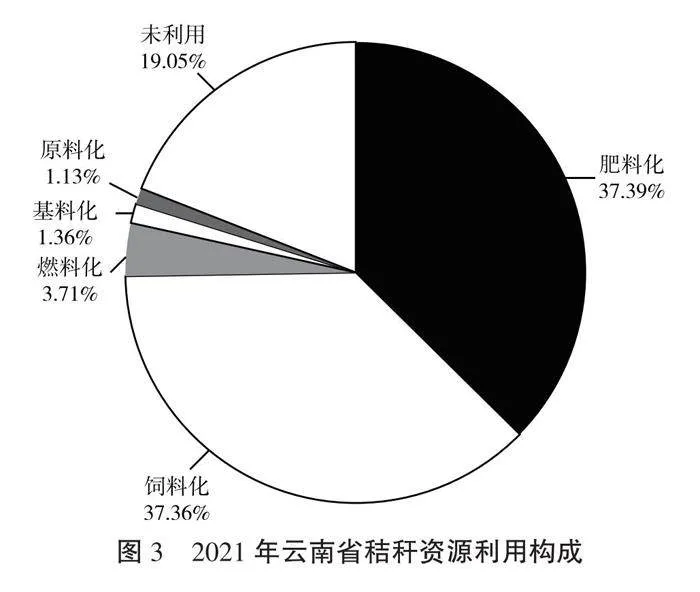

2021年,云南省农作物秸秆综合利用率为80.95%,各地秸秆综合利用率均在70%以上。在秸秆用途方面,由图3可知,将秸秆直接还田或通过一定处理制成有机肥进行利用的,占总利用量的37.39%;将秸秆直接饲喂或加工成饲料喂养牲畜的,占比37.36%;制成生物质燃料燃烧发电或替代煤炭提供能源的,占比3.71%;部分秸秆经过初步加工,作为食用菌生产栽培基质或其他原材料应用于下游产业,基料化和原料化利用率分别约为1.36%和1.13%。总体来看,肥料化和饲料化为云南省秸秆资源主流的综合利用模式,而秸秆高值化利用尚待进一步提升。未来可研究如何扩大秸秆在能源、化工和基建等领域的利用空间,以期实现资源的更高效利用。

3 秸秆综合利用潜力分析

3.1 秸秆肥料化利用潜力分析

秸秆作为有机肥还田,能够补充土壤中的各种养分,增强土壤肥力;能够改善土壤结构,增强土壤蓄水保墒能力;能够减轻对化肥和农药的依赖,减小环境污染,促进农业可持续发展;能够降低农业生产成本,提高经济效益[5-7]。为分析秸秆资源肥料化利用的潜力,参照宋大利、高利伟等人的秸秆养分资源数量核算方法,对比秸秆养分质量分数和作物单位经济产量所需吸收的养分数量[8-13]。云南省秸秆资源理论量为19 769 448 t,根据秸秆资源理论数量与秸秆养分质量,计算出目前云南省秸秆总养分含量为705 298 t,其中氮、磷、钾养分含量分别为178 738、136 839、389 721 t,分别约占25.34%、19.40%、55.26%;秸秆还田可代替氮肥69 213 t、磷肥24 182 t、钾肥285 208 t,共可代替378 603 t化肥。云南省作物生长所需要的氮、磷、钾养分总计585 874 t,理论上云南省的秸秆资源通过肥料化,可满足该需求量的64.62%。

3.2 秸秆饲料化利用潜力分析

秸秆饲料化可以扩大畜牧业饲料资源库,支持畜牧业可持续发展。秸秆可提供粗饲料,降低饲料成本,帮助畜牧业提高经济效益;提高牲畜粪便中营养成分的利用率,促进行业废物资源的循环利用,实现农业和畜牧业间的资源互惠与协同发展。2021年云南省农作物秸秆综合利用过程中,秸秆饲料化利用量为738.54万t,占比达37.36%,高于全国平均水平15个百分点。

以365 d为肉牛、肉羊饲养周期,利用2021年云南省畜牧业主要牲畜饲养量数据(以存栏总量计),参照楚天舒等的研究中的肉牛和肉羊每天的秸秆饲料喂养量确定秸秆饲料需求量,计算农作物秸秆饲料化满足度[14]。农作物秸秆饲料化满足度计算公式为

P(1)

式中:P为秸秆饲料化的满足度;Y为农作物秸秆饲料化利用量,万t;Q为反刍动物一个饲养周期内秸秆饲料需求量,万t。当P大于等于100%,说明秸秆饲料产量可以满足牛羊等反刍动物的饲料需求;P小于100%而大于等于80%,说明秸秆饲料产量基本满足牛羊等反刍动物的饲料需求;P小于80%,说明秸秆饲料产量不满足牛羊等反刍动物的饲料需求。

根据公式及相关数据计算可得,云南省2021年秸秆饲料化满足度为67.57%,说明当地农作物秸秆饲料化利用未满足反刍动物的饲料需求,秸秆在饲料化利用方面仍具有很大的发展潜力。

3.3 秸秆燃料化利用潜力分析

秸秆可作为一种生物质燃料,缓解能源短缺、污染物排放的问题,同时推动传统农业向现代生态农业转变,促进农业与能源产业融合,为经济可持续发展服务。2021年,云南省秸秆燃料化利用量同比增长3.65%,其中以曲靖市、昭通市、文山州生产生物质颗粒燃料为主,年消耗44.39万t的秸秆,约占该省燃料化秸秆总量的60.51%。充分利用秸秆作为燃料可在一定程度上替代煤炭,能够减轻对煤炭资源的依赖,提升农村地区用能效率和生态环境质量[15]。目前,云南省秸秆燃料化利用的比例与饲料化、肥料化相比有较大差距,具有较大的发展潜力[16]。

3.4 秸秆基料化利用潜力分析

秸秆可用于制作食用菌栽培基质,达到降低生产成本,增加农民收入的目的;废弃菌渣可充当肥料,改善土壤质量,实现资源循环利用;可作为动物饲养过程中的垫料、固体微生物制剂生产过程中需要用到的吸附物料。秸秆在以上方面的利用有助于将传统农业生产模式转化为以技术和产业链为主的可持续发展模式。近年来,云南省各地区积极开展食用菌栽培产业规模建设,2021年云南省用于基料化的秸秆消耗量约为26.87万t,同比增长56.40%,其中保山市、普洱市、文山州利用秸秆制作菌棒种植食用菌年消耗秸秆168 620 t,占该省基料化秸秆总量的62.75%。保山市金菇郎食用菌合作社年产食用菌300 t,利用玉米秸秆和玉米芯制作的菌棒种植人工菌的合作社在坝区共有13家,每年累计可消纳利用玉米芯和玉米秸秆130 t

以上,可生产新鲜平菇156 t,实现约93.6万元的销售额,经济效益良好[17]。

3.5 秸秆原料化利用潜力分析

秸秆原料化指将秸秆中的纤维素和木质素作为基础原料,开发多种新型、生物可降解的高分子材料,以取代传统木材和塑料在某些领域的应用,加强农业与其他产业的联系,提升秸秆资源的市场价值。云南省对于秸秆的原料化利用率较低,2021年仅利用22.33万t,其中以昆明市、曲靖市、楚雄州的草席、草支垫生产为主,年消耗量171 755 t,占该省原料化秸秆总量的76.91%。原料化处理后的秸秆具有类似木材的性质,如防潮抗蛀、低吸水率、保温节能等,且作为可降解材料,具有较大的环保优势[18]。秸秆还可以作为纸浆、快餐饭盒、方便袋等的原料,有利于减少白色污染,是一种非常好的清洁原料[19]。综上所述,以秸秆为原料进行加工生产具有广阔前景。

4 云南省农作物秸秆综合利用存在的问题

4.1 秸秆综合利用模式发展不平衡

从秸秆综合利用情况上看,2021年云南省秸秆利用的主要模式集中于肥料化和饲料化,占秸秆利用总量的92.35%;而秸秆燃料化、基料化、原料化仅占秸秆利用总量的7.65%。此外,秸秆资源台账显示,2021年云南省秸秆直接还田量占秸秆利用总量的30.15%,常见的利用途径为个体农户堆沤肥料、制作饲料及直接还田,类型较单一,利用效率比较低。

4.2 整体技术水平不高

云南省缺乏对秸秆利用技术研究和推广的资金支持,导致技术水平滞后,且相关机械的应用率较低。同时,云南省秸秆利用以肥料化和饲料化为主,燃料化、基料化、原料化利用的技术整合和业务模式仍不成熟,相关科研成果转化能力和技术服务能力限制了利用水平的提高,无法有效提取和转化秸秆中的有效成分,导致很难生产高附加值的秸秆产品。由于技术水平不高,云南省的农业生产过程中主要通过秸秆直接还田等低效途径进行处理,经济效益低,资源严重浪费。

4.3 秸秆收集渠道不畅通

受云南省地形地貌的影响,当地存在秸秆分布散、交通运输不便等问题,不利于秸秆的统一收集处理。部分个体农户秸秆产量较小,因此不愿为处理费时费力;又由于消息不互通,无法对其进行收集和统一利用,降低了秸秆利用率。

5 加强秸秆综合利用的建议

5.1 全面提升秸秆综合利用模式多样性

结合实际,大力宣传,引导农户采用多样化的秸秆利用方式,发展秸秆高值化产业。鼓励产业融合发展,扩大秸秆利用产业规模,充分发挥秸秆利用的优势,同时建设秸秆加工基地,降低利用成本,实现产业规模化与多样化发展。政府出台秸秆综合利用相关政策,针对秸秆利用提供相应补贴,引导社会各方向秸秆利用领域投入更多人力、物力和财力,促进秸秆综合利用模式的多元化发展。

5.2 大力推广秸秆综合利用新技术

政府应加大对秸秆综合利用技术研发的资金支持力度,鼓励企业进行技术创新,并引进先进的加工设备及推广秸秆深加工技术;同时在原有财政补贴的基础上,提供对秸秆粉碎机、打捆机、还田机等移动式小型设备的专项补贴,减轻农户经济压力。政府和企业可以联合开展研发项目,加大对秸秆综合利用技术的研究力度;同时促进相关科研成果的转化和应用,提升整体技术水平,为当地的产业升级和创新带来机会,在秸秆综合利用领域创造更多的经济价值。

5.3 建立健全秸秆收储运体系

对地区经济状况和地形地势造成的秸秆收集困难问题进行统筹分析,建设“网格化”联合管理平台。可搭建“企业+农户+政府”信息交流平台,构建秸秆收储运体系,秸秆经纪人负责某一区域的秸秆收集工作及在管理平台发布秸秆收集信息,企业根据消息到相应的地点进行运输,既保证了企业和农户之间的信息共享,又提高了企业收集效率。政府部门应起到监督作用,即主导协调不同地区秸秆收集时间,保证秸秆经纪人在有限期内提高收集效率、降低收集和运输成本,进一步为秸秆高效利用模式提供有力的保障体系。

6 结语

通过分析云南省2021年秸秆利用情况及里用潜力,发现云南省在秸秆利用过程中仍存在结构不合理、利用水平低等问题,可通过促进高附加值产业发展、提高技术水平、建立网格化管理模式等方式实现秸秆一体化利用,提高秸秆收集效率和利用率。未来,云南省还应重点发展将秸秆应用于生产功能性材料、高价值化学品和高效肥料等领域,实现秸秆利用从简单资源化向高值化转变,进一步提高秸秆利用能力和水平,切实促进当地农业可持续发展[20]。

参考文献:

[1] 石祖梁,王飞,王久臣,等.我国农作物秸秆资源利用特征、技术模式及发展建议[J].中国农业科技导报,2019,21(5):8-16.

[2] 凌一波,薛颖昊,王家平,等.近20年来新疆农作物秸秆资源量变化、现状分析及综合利用探讨[J].中国农业资源与区划,2023,44(1):130-139.

[3] 赵颖,何志刚,韩瑛祚,等.辽宁省(1980—2019年)主要作物秸秆资源量估算与秸秆综合利用减排增效分析[J].农业经济,2023(4):99-100.

[4] 毕于运.秸秆资源评价与利用研究[D].北京:中国农业科学院,2010.

[5] SHAO J M,GAO C Y,SEGLAH P A,et al.analysis of the available straw nutrient resources and substitution of chemical fertilizers with straw returned directly to the field in China[J].Agriculture,2023,13(6):1187.

[6] 李一,王秋兵.我国秸秆资源养分还田利用潜力及技术分析[J].中国土壤与肥料,2020(1):119-126.

[7] 侯胜鹏.中国主要有机养分资源利用潜力研究[D].北京:中国农业科学院,2017.

[8] 宋大利,侯胜鹏,王秀斌,等.中国秸秆养分资源数量及替代化肥潜力[J].植物营养与肥料学报,2018,24(1):1-21.

[9] 高利伟,马林,张卫峰,等.中国作物秸秆养分资源数量估算及其利用状况[J].农业工程学报,2009,25(7):173-179.

[10] 黄巧义,于俊红,黄建凤,等.广东省主要农作物秸秆养分资源量及替代化肥潜力[J].生态环境学报,2022,31(2):297-306.

[11] 张新宇.辽宁省作物秸秆替代钾肥潜力及其在温室蔬菜上应用效果[D].沈阳:沈阳农业大学,2022.

[12] 李一.我国主要耕作区秸秆养分资源现状及其还田利用的问题、对策研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2019.

[13] 严东权,薛颖昊,徐志宇,等.我国农作物秸秆直接还田利用现状、技术模式及发展建议[J].中国农业资源与区划,2023,44(4):1-14.

[14] 楚天舒,杨增玲,韩鲁佳.中国农作物秸秆饲料化利用满足度和优势度分析[J].农业工程学报,2016,32(22):1-9.

[15] 金基浩.农作物秸秆综合利用技术[J].农村实用技术,2023(4):122-124.

[16] 周治.我国农业秸秆高值化利用现状与困境分析[J].中国农业科技导报,2021,23(2):9-16.

[17] 蒋朝晖.“疏堵”结合、“五化”利用,云南保山抓实秸秆管控[EB/OL].(2023-04-04)[2025-01-02].http://cenews.com.cn/news.html?aid=1044784.

[18] 王义鹏,赵帮泰,梅林森,等.四川省秸秆“五化”利用情况及分析[J].四川农业科技,2022(9):83-85.

[19] 胡晓明,张无敌,尹芳.云南省农作物秸秆资源综合利用现状[J].安徽农业科学,2009,37(23):

11167-11169.

[20] 刘银秀,聂新军,叶波,等.农作物秸秆“五化”综合利用现状与前景展望[J].浙江农业科学,2020,

61(12):2660-2665.

(责任编辑:刘宁宁)